厚生労働省による介護予防の試みが2020年からスタート予定

保健事業と介護予防を一体的に実施する枠組みを提案へ

12月6日、厚生労働省は、地域支援事業の「通いの場(高齢者が容易に通えてトレーニングができる場所)」で専門職によるフレイル対策を行えるようにするべく、医療保険の「保険事業」と介護保険の「介護予防」を一体的に実施するための制度的枠組みを社会保障審議会の場で提案しました。

地域介護の場では、「介護予防には医療の視点が乏しい一方で、保険事業は健康診断ばかりで社会参加の要素が欠けている」とし、介護予防と保険事業(医療)の一体化が課題となっていますが、現状の縦割り制度のもとでは、地域資源を有効に活かすことはできません。

そこで、両者のウィークポイントをうまく補い合える形で合理化を図れるように新たなスキームを作っていくというのが、今回の提案における狙いです。

厚生労働省によれば、国や後期高齢者医療制度における保険者(後期高齢者医療広域連合)が費用を受け持ち、通いの場に歯科衛生士や管理栄養士を配置することで高機能化を図っていくとのこと。

提案内容は出席した委員から大筋で了承され、2019年の通常国会で関連する法律の改正案が提出される予定です。

このままスムーズに話が進めば、2020年度から通いの場での新たな取り組みが開始されます。

要介護者増加による社会保障費用の削減が背景に

厚生労働省が介護予防政策を重点化する背景には、高齢な要介護者の増加があります。

要介護者が増えると医療・介護などの社会保障費も増加してしまうため、財政状況を少しでも改善したい国側としては、できるだけ高齢者の重度化をなくして「予防策」の充実化を目指したいわけです。

公益財団法人「生命保険文化センター」の調査によれば、高齢になるほど要介護(要支援)者数の割合は高くなっており、80歳から84歳だと約3人に1人、85歳から89歳だと半数以上となっています。

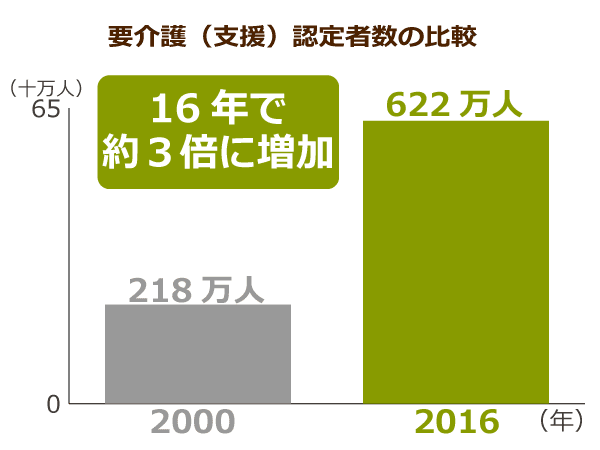

要介護者は介護保険制度が始まってから増加の一歩を辿っており、厚生労働省の『介護保険事業状況報告』によれば、2016年4月時点における要介護(要支援)認定者の総数は約622万人と、介護保険制度が始まった2000年4月から3倍近くに増えている状況です。

健康寿命延伸における新たな課題

地域介護では介護予防と医療の一体化が鍵となる

高齢者の健康寿命延伸に寄与する介護予防の体制が模索される中、課題となっているのが「地域介護において介護予防と医療をどのようにして一体的に提供していくか」という点です。

介護予防における体操や運動、参加者間のコミュニケーションなどの取り組みに加えて、専門家の指導によるフレイル対策や疾病予防、口腔管理などを一体化して行うことができれば、健康寿命を延ばし、医療・介護給付費の抑制にもつながります。

もうひとつ課題となっているのが、現行制度の場合、75歳になり後期高齢者になると、市区町村による「国民健康保険」の保険事業から「後期高齢者医療広域連合」の保険事業へと制度が変更されるため、実施主体の分断が避けられません。

保険事業では「本人の特性、状況に対応したシームレスな支援」を行うことが望ましいですが、制度的な理由から支援担当者や事業内容などが大きく変わってしまうのです。この点も、制度上の課題として有識者から指摘されています。

厚生労働省は、保険事業と介護予防の「一体的な実施」に必要な制度的枠組みについて今年の9月から有識者会議を開いて話し合いを行っており、今回の提案はその成果として打ち出されたものです。

介護予防で大事なのは高齢者のフレイル防止

介護予防の施策として重要となるのは、フレイルを防ぐことです。

フレイルとは、加齢によって筋力、認知機能などが低下し、生活機能障害や要介護状態、死亡のリスクが高くなる状態のこと。

フレイルは、適切な介入・サポートを受けて生活機能を維持・向上していくことで予防できます。

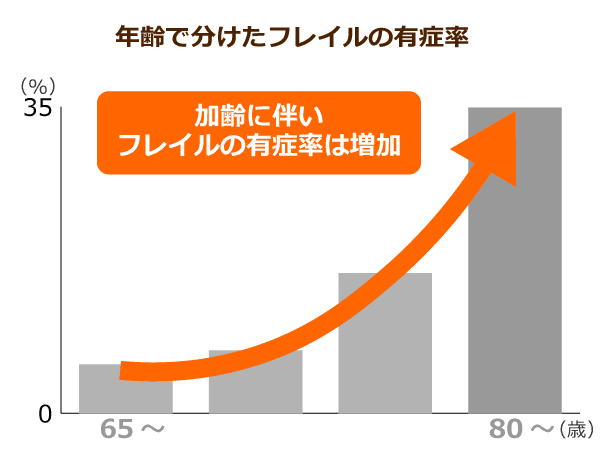

厚生労働省のデータ(2013年)によれば、フレイル状態に陥っている高齢者の割合は全体の約11.5%で、65~69歳では5.6%である一方、80歳以上では34.9%にまで上昇。高齢になるにつれて、フレイルになる割合が高くなっています。

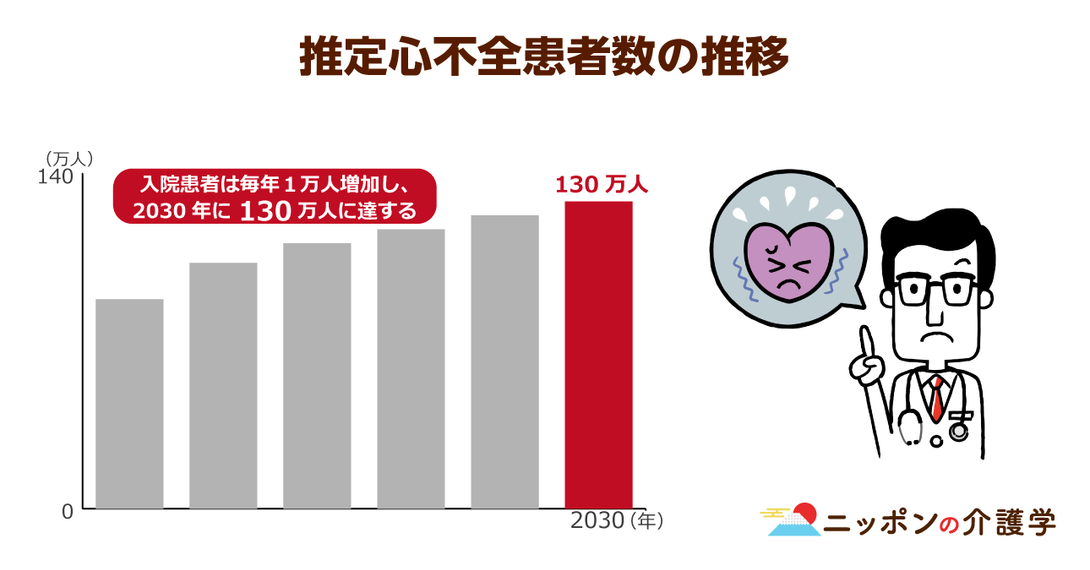

フレイルになる高齢者が増えるほど、医療機関への受診率が高まり、要介護認定者の割合も上昇するため、社会保障費を抑制するためには予防が不可欠です。

介護予防における地域格差の縮小が今後の課題

総合事業を支える担い手が確保できない

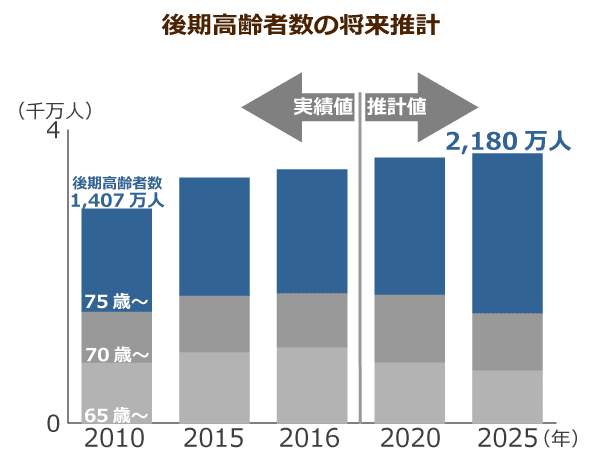

2025年には高齢者人口全体の約3分の2が後期高齢者になると予測されており、ますますフレイルになる人は増えると言われています。

そうなる前に、早急な対策が必要です。

ところが、全国の自治体で実施されている「総合事業」(介護予防・日常生活支援総合事業)の影響で介護予防の取り組みに地域間での格差が発生していると指摘する有識者がいます。

総合事業とは、2015年の介護保険制度改正にともない導入された自治体の高齢者に対する介護予防と生活支援における事業のこと。

それまで要支援1、2の認定者に提供されていた「介護予防給付」(訪問介護や通所介護など)の一部と「介護予防事業」(一次予防事業と二次予防事業)が、介護保険制度改正によって自治体の総合事業に移行されたのでした。

現在、国を挙げて進められている「地域包括ケアシステム」(高齢者が住み慣れた地域で最期まで自分らしい生活を続けられるように、医療・介護・予防・住まい・生活支援のサービスを包括的に提供する体制)の構築においても、総合事業は不可欠。

厚生労働省は各市町村自治体に地域の実情に応じた自発的な介護予防サービスを提供するよう促しています。

しかし、「総合事業を支える介護事業所やボランティアを確保できない」などの「担い手不足」によって、移行がスムーズに進んでいない自治体は少なくありません。サービス提供体制に市区町村の間で差が発生しているのが現状なのです。

一体化した施設ですでに重度化防止に成功した例も

今回、厚生労働省は、「介護予防と保険事業(医療)の一体的な提供に向けた制度的枠組み」を社会保障審議会で提案したわけですが、すでに介護予防へ医療を取り入れる試みを実践しているケースもあります。そのひとつが、「地域の保健室」の取り組みです。

例えば日本看護協会が2000年度から本格的に始めている「まちの保健室」は、商業施設の一角などを利用して、看護師や保健師などの専門家による高齢者向けの健康相談を無料で行っています。

今年10月4日に大阪府守口市にある「イオンモール大日」で開催された「まちの保健室」では、計60人ほどが利用したとのこと。商業施設なので、ついでに立ち寄りやすいとの声も多く、評判は上々です。

また、大阪市東淀川区にある「よどきり医療と介護のまちづくり株式会社」(淀川キリスト教病院のグループ会社)は、「地域密着型の保健室」を開設。

保健室では常駐する看護師や保健師に健康相談ができるほか、脳年齢や骨密度、血管年などの測定もできます。

利用者の男性に異変があることを職員が気づき、受診を勧めたところ脳梗塞が見つかったこともあり、重度化予防に結果を持って示しました。

今回は厚生労働省によって高機能化が提案された「通いの場」について取り上げ、その現状や今後の課題について考えてきました。

実際に地方自治体では、通い場などの地域介護の場で専門家による「介護予防と医療の一体化」の試みはすでに始まっており、今後、さらなる全国への普及が期待されます。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 4件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定