サ高住が低所得高齢者の受け入れ先に

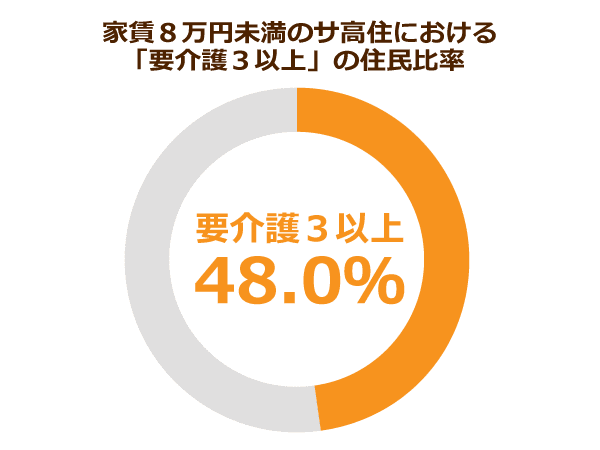

「要介護3以上」がサ高住入居者の5割と判明

日本経済新聞社が全国における「サービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住)」の利用実態を調査したところ、家賃月8万円未満の安い住戸については、「要介護3以上」の入居者が5割近くを占めていることがわかりました。

サ高住はもともと、「自立して生活できる高齢者に住まいを提供する」ことを目的に制度化・導入が始まった施設。

しかし想定とは異なり、低所得で要介護度が高いという「特別養護老人ホーム(以下特養)」で受け入れるべき高齢者が、大量にサ高住へ流入している実態が明らかとなったのです。

本調査は、「高齢者住宅協会」が運営しているサ高住の情報提供システムで、2018年12月時点に公表されていた家賃、要介護度のデータを用いて実施。

家賃には共益費・見守りサービス費を含めて試算。

そのうえで、特養の入所基準である「要介護3以上」の認定を受けている利用者の割合を、家賃の水準ごとに分析したのです。

そもそも特養の本来の役割は、要介護3以上で所得の少ない高齢者を受け入れるというもの。ところが実際には、特養に代わってサ高住がその役割を担う、という状況が起こっているのです。なぜこのようなことが生じたのでしょうか。

特養に入れない待機高齢者の増加が背景に

その背景には、特養に入れない高齢者の増加があります。特養は公的施設なので、毎月一定額の利用料がほかの施設よりも相対的に安く、その範囲で食事や介護などのサービスを提供しています。

しかし職員不足により受け入れを抑える特養が多く、入居できる順番を待つ待機者数の数は、現在全国で約36万人以上。即入居できずに行き場を失った高齢者は、急速に数を増やし続け、結果部屋に空きがあることの多いサ高住が受け皿になっているのです。

サ高住は国が2011年に制度化し、「バリアフリー完備」「安否確認・生活相談サービスの提供」などの要件を満たした民間賃貸住宅を自治体が登録するという形で設立・開設されています。

現在では、2018年末時点で全国に約7,200棟、23万8,000戸が立地しています。

法律上の位置づけは「住宅」なので、介護サービスの提供は義務付けられていません(特定施設入居者生活介護のサ高住は除く)。

介護を受けたい入居者は介護サービスを提供する事業者と別途契約する必要がありますが、実際には訪問介護事業所などがサ高住内に併設し、サ高住と同じ事業者が運営していることが多いのです。

「家賃を安くすることで入居者を募り、入居後に自らが運営する介護サービスを多く使わせる動きが起きやすい」と問題を指摘する専門家もいます。

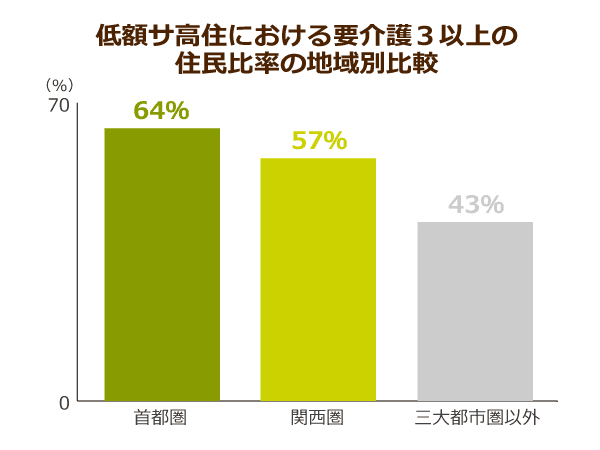

サ高住の特養化が首都圏で進んでいる

過剰サービスで公的支出の肥大化する懸念も

今回の調査によると、8万円未満の物件に住む要介護3以上の比率は、首都圏で64%、関西圏で57%という結果だったのに対し、三大都市圏以外では50%以下。安いサ高住に要介護度の高い高齢者が集まる傾向は、都市圏においてより顕著なのです。

では、地価の高い都市圏で、なぜ家賃を安くできるのでしょうか。その理由のひとつが、「下げた家賃を介護報酬で補うから」です。現在、この手法・モデルがサ高住の間で相当広がっているのではないかと言われています。

介護報酬の1~3割は利用者負担で、残りは税金と介護保険料で賄うというのが現行の介護保険制度です。要介護度が上がると支給限度額は増えるという仕組みで、介護保険受給者が実際に利用するのは上限額の30%~60%が平均となっています。

しかし、サ高住で利用者に対して提供されている介護サービスの場合、上限額の85%~90%以上に及んでいるケースが少なくありません。

「支給限度額が大きい要介護度の高い利用者を多く入居させ、しかも利用限度額ぎりぎりまで介護サービスを利用してもらうことにより、介護報酬を多く獲得する」ということが、サ高住における収入確保に向けたひとつの方法になっているのです。

このように過剰に介護が提供され続けると、特養よりも公費の支出が増大化する恐れもあると指摘されています。

経営悪化により要介護度別の囲い込みが深刻化

サ高住運営における収入の柱は、「家賃」や「介護報酬」(訪問介護事業所などを併設して運営し、入居者に利用してもらうことで得られる)などです。このうち、介護保険によって支払われる介護報酬は、要介護度が高いほど増える仕組みとなっています。

しかし「認知症」の場合、症状が出ていても自分である程度体を動かせるため、「発症していているのに、要介護度が低いまま(介護報酬が少ないまま)」ということが多くあると言われています。

その一方で、認知症は軽度でもケア負担が大きく、目を離したすきにいなくなってしまうという症状が出ることも珍しくありません。

もし常時(24時間)見守りできる体制を整える場合、人件費がどうしてもかさみます。

介護報酬は一定額にもかかわらず費用だけが増加してしまいます。

実は現在、サ高住ではこの認知症のケア負担が、経営を圧迫する大きな要因となっています。

NHKが2018年、サ高住を対象に調査を行ったところ(1,995施設から回答)、要介護認定を受けている入居者で認知症を発症している高齢者は全体の55%にも上るとの結果が出ました。

人件費が増え、経営が圧迫され赤字になると、そこから抜け出す必要があります。その方法のひとつとなるのが、介護報酬が高額になる「要介護度の高い高齢者」を優先して入居させるというものです。

つまり、介護報酬を多くもらえる要介護度の高い高齢者を「選別」して入居させ、収入を増やし経営の立て直しを図ろうというわけです。

サ高住の特養化現象は「最大の誤算」との声も

厚労省の在宅介護への誘導政策が影響している

2011年にサ高住が「高齢者住まい法」の改正によって制度化された時点で、入居者として想定されていたのは、「日常生活は自立しているが、一人暮らしを続けることに不安を感じる」という高齢者でした。

必要となる介護も24時間体制ではなく、多くても1日数時間ほどだろうと考えられていました。

ところが実際に制度が始まってみると、特別養護老人ホームに入れない、24時間体制での見守りが必要な認知症の高齢者の受け皿となったわけです。これは制度を作った政府の大きな誤算との声も上がっています。

また、現在特養が不足している背景には、厚生労働省が入所施設において行う介護より「在宅医療・介護」を重視していることも大きく影響しています。

介護報酬についても、特養への配分を減少して訪問介護など居宅サービスの介護報酬をアップさせる(2015年の介護報酬改正)などの施策が行われているのが現状。

要介護度が低い(改善する)と収入が減り、高い(悪化する)と収入が増えるという介護報酬のあり方も含め、検討すべき制度上・施策上の問題は多いとの専門家の声は少なくありません。

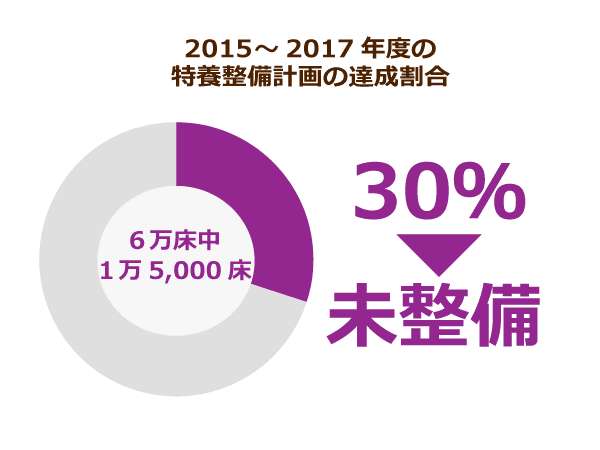

真の原因は深刻な”特養不足”にある

2015~2017年度に全国で整備された特養は本来の計画(約6万床)の7割ほどにあたる約4万5,000床にとどまり、37都道府県で約1万5,000床の整備が進みませんでした。

深刻な介護人材不足なども影響し、全国の都道府県で特養の整備が進んでいないのが現状で、中には整備そのものを断念する自治体も現れています。

福祉医療機構の『平成29年度「介護人材」に関するアンケート調査の結果について』によると、調査対象となった特養の6割超で介護職員等の不足を感じており、そのうち5%超の施設で入居者の受け入れ制限が行われていました(詳しくは「第618回 特養待機者が再び増加傾向に!利用者の受入れ制限が深刻化」をご覧ください)。

制度上・行政側の誤算、そして介護人材の不足などが重なり、特養不足の問題は深刻さを増しつつあります。

特に要介護度が低い高齢者の場合、特養には要介護度が低いから入れず、要介護度重視のサ高住でも「選別」を受けるため入居が難しいのが現状です。行き場所をなくした高齢者にどのように対応すべきなのか、これは日本の高齢者福祉が直面している大きな課題です。

今回はサ高住の特養化に関する問題を考えてきました。そもそも特養が足りない事態が問題の始まりでもあります。人材不足解消も含め、特養確保の施策を今後さらに考えていく必要があるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 21件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定