特殊詐欺の件数は1万6,493件!被害者の8割は高齢者

特殊詐欺の認知件数は年々増加している

2月下旬、警察庁は「平成30年における特殊詐欺認知・検挙状況等について」を公表し、2018年に発生した特殊詐欺の認知件数が1万6,493件で、被害額は35億6,000万円であることを明らかにしました。

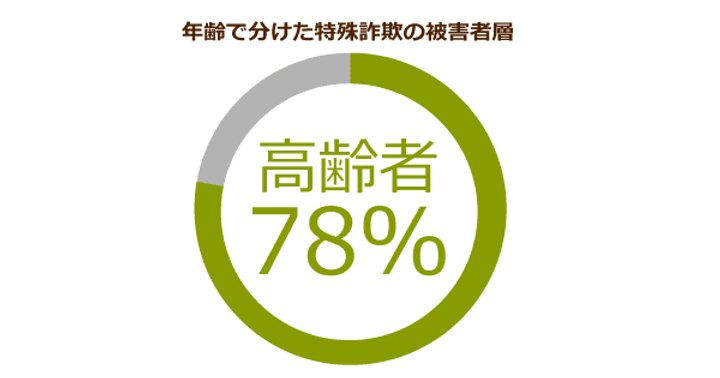

また、今回の調査で特殊詐欺全体における高齢者(65歳以上)の被害認知件数は1万2,867件となり、高齢者率は前年比5.5ポイント増となる78.0%に上昇。「特殊詐欺に高齢者が狙われる」という状況の深刻さが増しています。

前年の特殊詐欺の認知件数は、増加傾向にあり、被害額はやや減少しているものの、依然として高い水準で推移しているのは間違いありません。

特殊詐欺1件(既遂1件)あたりの被害額は、平均で228万9,000円。

地域別にみると、41都道府県で被害額が減少しているものの、大都市圏の東京、神奈川、埼玉においては認知件数が大幅に増加しています。

特殊詐欺の代表格「振り込め詐欺」「架空請求詐欺」「還付金詐欺」とは

特殊詐欺にはさまざまなタイプが含まれますが、犯罪認知件数、被害額ともに多い代表格ともいえるのが「振り込め(オレオレ)詐欺」「架空請求詐欺」「還付金詐欺」です。

振り込め詐欺は、突然電話をかけて相手の家族であるかのような口調で話しかけ、最終的に現金を振り込ませるというのが典型的な手口。

今回の警察庁による発表によれば、2018年における振り込め詐欺の認知件数は前年比638件増となる9,134件、被害額は182億8,000万円。

特殊詐欺の中では認知件数、被害額ともにもっとも多く発生しています。

架空請求詐欺は、被害者が本当は購入・利用していない商品やサービスの料金を、文書やメールで請求するという詐欺です。2018年における認知件数は4,852件、被害額は137億4,000万円に上っています。

そして還付金詐欺は、公的機関の職員を名乗る犯人が、電話やはがきなどで還付金が受け取れることを連絡。

その後、電話でATMまで誘導し、犯人側の口座にお金を振り込ませることを指します。

2018年における還付金詐欺の認知件数は1,910件、被害額は22億5,000万円に上りました。

どの詐欺も、不特定の人に対して直接対面しないまま、電話やFAX、メールを使って行えるという点で手口は共通しています。

また、近年では親族や警察を装って、資産や家族構成を事前にチェックする「アポ電(アポイントメント電話)」を使った特殊詐欺も増えています。

「被害に遭うとは思わなかった」95%!詐欺への無関心さが仇に

親族の声を聞き分けられるかが分かれ目

振り込め詐欺の相談・被害届を提出した人(1,099人)にアンケート調査を行ったところ、「振り込め詐欺のことを知っていた」という人は対象者全体の約96%に上り、実際に被害にあった人の95.2%が、「自分は被害に遭わないと思っていた」と回答しています。

「自分は大丈夫」と確信を持っていた人が、なぜ被害に遭うのでしょうか。

同調査で、振り込め詐欺の被害者にだまされた理由を尋ねたところ、最も多かった回答が「親族の声にそっくりだったから」(62.7%)というものでした。

さらに、「だまされたタイミング」についても調査したところ、「通話中に息子(親族)のトラブルを聞く前」と回答した人が被害者の70.3%にも上っています。具体的な話の内容を聞く以前に、電話口の「声」や「雰囲気」などで多くの人がだまされてしまうのです。

また、振り込め詐欺を見破った人に「嘘に気づいた理由」を尋ねたところ、半数を超える53.3%の人が「親族の声と違っていたから」と答えています。つまり親族の声を正確に認識できるかどうかが、振り込め詐欺を防止するひとつのポイントになるわけです。

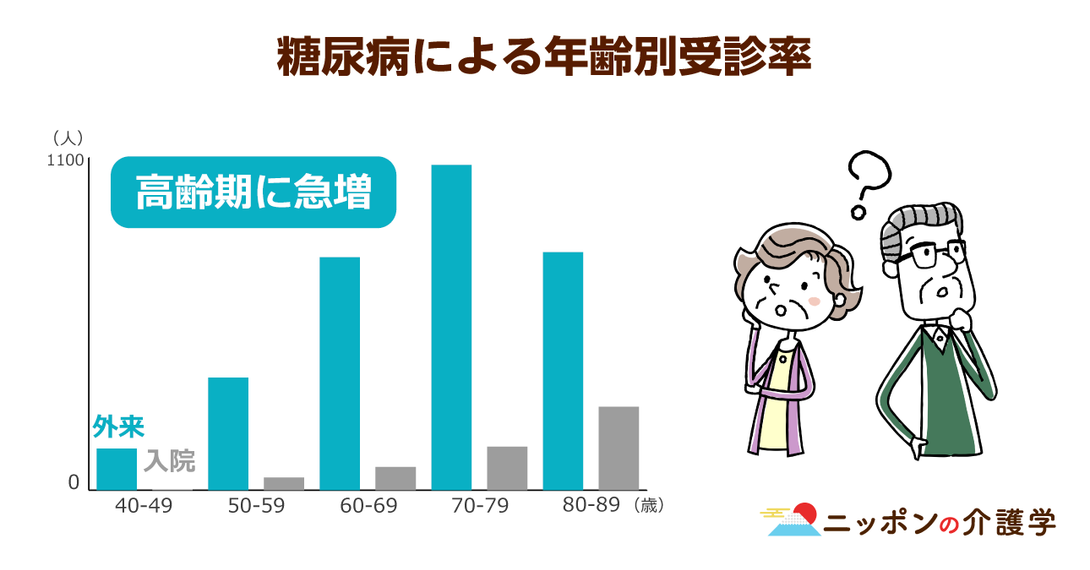

しかし、電話口の声を的確に認識するには、特に高齢者にとっては難しい面もあります。「認知症ねっと」によると、人間の認知機能は50歳から次第に低下していくとのこと。この認知機能には、記憶力・判断能力が含まれています。

加齢によって記憶力が下がることで家族の声を認識しづらくなり、判断能力も下がることで、電話口の内容をそのままに信じてしまうというわけです。

現に、振り込め詐欺の被害者を担当した警察官へのアンケート調査では、3人に1人が被害者の認知能力に不安を感じたと回答しています。

第三者への相談で詐欺被害を免れたパターンも

さらに、警察庁のアンケート調査によれば、振り込め詐欺による被害者のうち、7割以上がだましの電話・メールについて誰にも相談していませんでした。

誰かに相談した人の場合、約9割は家族や親せきが相談相手で、親族の「声かけ」で被害を防いだというケースも多いです。

これらのデータをみると、独居で身寄りのない高齢者の場合、誰にも相談できず、その結果だまされてしまうことが多いのではないか、とも考えられます。

また、一人暮らしの高齢者は、孤独感から親切に話しかけてくれる人、自分の話を聞いてくれる人に好意を抱きやすい傾向にあるとのこと。他人の優しい振る舞いに誠実に対応しようとして、詐欺にひっかかる危険性もあるのです。

「平成29年版高齢社会白書」によると、高齢者の単身世帯は年々上昇し、2015年の段階で高齢者人口全体の21.1%。今後も上昇すると見込まれており、高齢者の詐欺被害も、増加する可能性があります。

「詐欺にあわない自信がある」と思う人ほどだまされる

特殊詐欺の防犯対策を半分がしていない事態

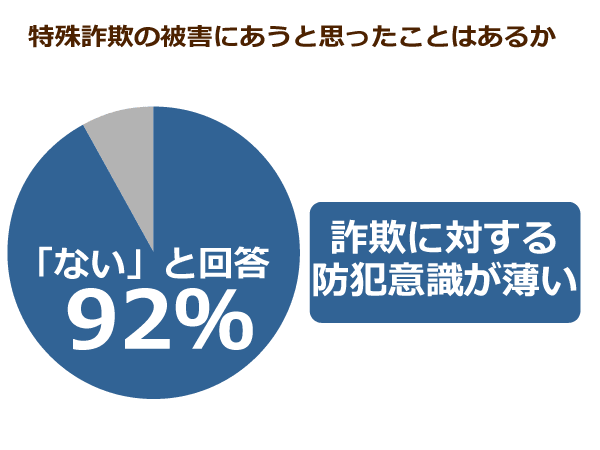

宮城県警安全企画課が行った調査では、特殊詐欺にあった人の92%が、「被害にあわない自信があった」と回答。

さらに別のアンケート調査では、詐欺被害にあった人の8割近くが「自分は詐欺の被害にあわないと思っていた」と答えており、その理由として挙がっていたのが「だまされない自信があった」「自分には関係がないと思っていた」という根拠のない回答でした。

また、被害者のうち、約半分が防犯対策を行っていなかったとの調査結果もあります。

加害者である詐欺師は、だまされる人の心理を巧みに利用することが多いです。

通常、人は「身内にトラブルが起こった」などの「緊急事態」に直面すると、判断を行うまでの時間が短くなり、「直観的な判断」に従う傾向にあります。

詐欺師はこうした人間の心理につけこみ、理性的な判断を行わせる前に、不安をあおったうえで解決策を示して心に揺さぶりをかけ、お金をだましとろうとするのです。

「自分は大丈夫」と思っていても、実際に詐欺師から振り込め詐欺の電話がかかってくると、その場で直感的な判断をして信じこんでしまう恐れがあります。

もっとも有効な対策は第三者への相談

では、振り込め詐欺への対策としてどのようなことができるでしょうか。

ひとつの方法としてあるのは、「折り返し電話をする訓練」です。

詐欺師は「携帯電話をなくした」「電話番号が変わった」と話すことが多いので、もしそのような電話を受けたら、必ず本人に確認の連絡をしましょう。

たとえ本当に家族(息子)本人が連絡している場合でも、習慣を持つことが大事です。

また、留守番電話機能を使うのもひとつの方法。

知らない電話番号から電話がかかってきたら、まずは留守番電話で受ける習慣をつけるのです。

特に有効なのが、事前に家族と「合言葉」を決めておき、留守番電話の伝言に「ご用件とお名前をどうぞ、身内の方は、合言葉をどうぞ」と入れておく方法。

これなら、詐欺師による家族のふりを防げるでしょう。

今回は特殊詐欺の問題を考えてきました。

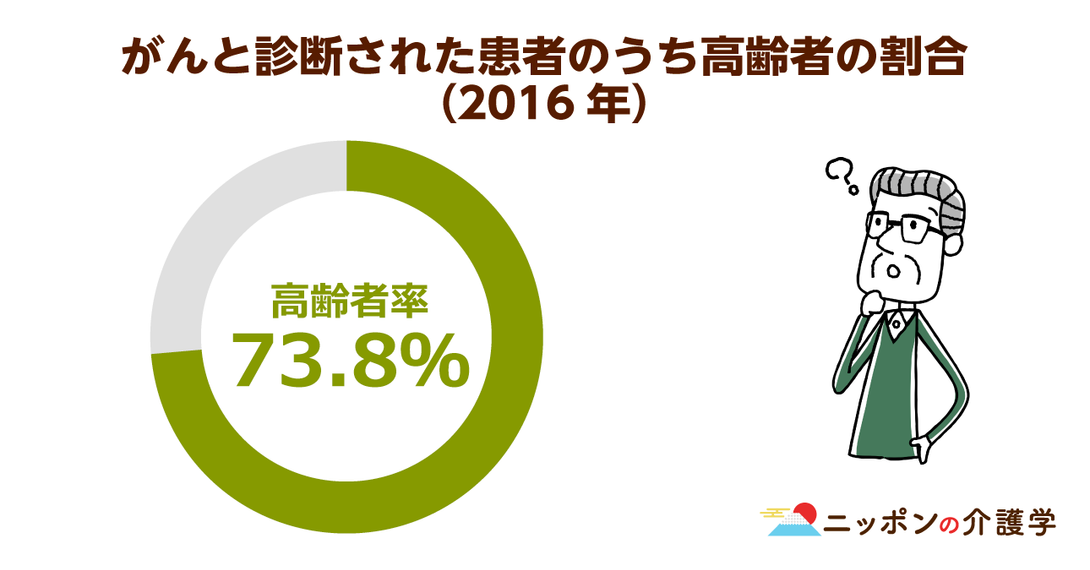

特殊詐欺の被害にあうのは、高齢者に多いです。

一人暮らしの場合、怪しいと思ったら、消費者センターなどに相談するのもひとつの方法。

振り込め詐欺の一番の予防は、誰かに相談することです。

一人で抱え込まないようにしましょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 16件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定