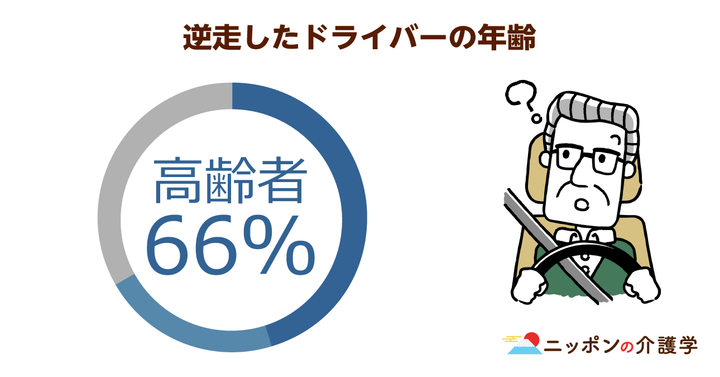

逆走事故を起こした人の約7割が高齢者

高齢者による逆走事故を国は警戒

2019年2月27日、神奈川県警は道路を逆走し、6人が重軽傷を負う事故を発生させたとして、乗用車を運転していた71歳の無職男性を自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の疑いで書類送検する方針を固めました。

この事故は、2018年の7月25日の夕方に発生したもので、男性の乗用車が横浜横須賀道路の下り線を10kmにわたって逆走。車とぶつかりながらも走行を続け、横須賀インターチェンジ付近で正面衝突して停止、20歳~60代の男性6人が重軽傷を負いました。

また、2018年の8月には、山形県で84歳の男性が運転する軽自動車が順走してきた軽自動車と正面衝突し、逆走していた車に乗っていた夫婦が死亡。順走してきた車の3人も胸部骨折などの重軽傷を負いました。

そして、2019年に入ってからも、1月に80代の男性が運転する軽トラックが東名高速の上り線で、10kmにわたって逆走をするなどの事案も起こっています。これに関しては死傷者こそいませんでしたが、一歩間違えればけが人が出ていた可能性もあります。

こうした高齢者による逆走事故は現在増加しており、問題視されています。高齢者による運転のあり方が、今問われているのです。

逆走事故の死亡割合、高速道路での事故全体と比べて40倍

NEXCO東日本が公表した資料によると、全国で逆走は年間約200件起きており、そのうち21%が65歳~74歳、45%が75歳以上のドライバーとのこと。

つまり、逆走は2日に1回以上のペースで起きており、そのうちの3分の2は高齢者によって引き起こされていることになります。

このような逆走で、特筆すべきことはその死亡率の高さです。

同資料によると、高速道路で起こった事故で、死亡事故になる割合は0.3%程度ですが、逆走事故の場合は13%と、40倍以上もあるのです。

そのため、逆走は事故のなかでも抜きんでて死亡事故につながりやすい危険な行為だと考えられています。

逆走が起きやすい場所としては、高速道路のインターチェンジや料金所付近が挙げられます。

これは出口と入口を間違えて逆走にいたるケースや、行き先を間違えるなど、意図的に逆走するケースが多いようです。

また、サービスエリアや、パーキングエリアでも同様の理由で逆走するケースが確認されています。

逆走の背景には認知機能の低下がある

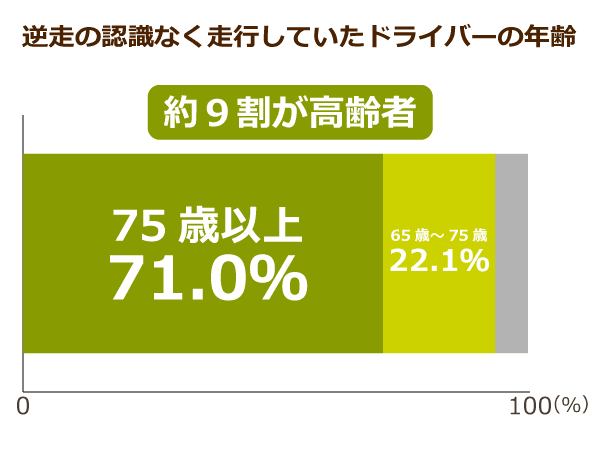

逆走の自覚がないドライバーのうち9割が高齢者

国土交通省が発表した『逆走事案のデータ分析結果』という資料によれば、「最後(事故・検挙される)まで逆走したと認識のない」ケースは26%で、「過失、あるいは故意などで逆走した」ケースは69%。

このうち、「最後まで逆走の認識がないケース」においては、高齢者が9割以上を占めているとされています。

また、故意によって逆走したケースでは、7割以上が昼間に起こっています。過失による逆走では、およそ6割が高齢者。高速道路の利用頻度が低いドライバーが多く、事故は昼に起きるとのことでした。

このなかで注目すべきは、「逆走の認識がなかったドライバーの9割超が高齢者であった」ということ。

内訳を詳しく見てみると、この逆走の認識がない26%のうち、「高速道路を逆走している認識がなく、認知症が疑われる例」が16%で、「逆走の認識がなく、認知症が疑われる例」が4%。

つまり、5分の1は認知機能の低下が逆走の原因ということになります。

高齢ドライバーが起こす交通事故の割合は年々上昇

公益社団法人「認知症の人と家族の会」が発表したデータによれば、認知症の人が運転する自動車に乗ったことのある人のうち27%が、「事故などの危険な状況に遭遇したことがある」そうです。

このうち15%は「実際に事故に遭った」ことがあり、12%は「危なかったことがある」と回答しています。

警視庁の調査によれば、交通事故のうち、死亡事故の件数は2007年度が5,796件であるのに対し、2017年は3,694件と減少傾向が続いています。

しかし、それらの死亡事故のうち、75歳以上のドライバーが占める割合は、2007年に8.2%であったのに対し、2017年では12.9%まで上昇しているのです。

国もこうした高齢ドライバーの起こす事故に対して警戒を強めており、2017年には改正道路交通法を施行。

違反行為を行った75歳以上のドライバーに対して認知機能の検査を義務付け、正式に認知症と診断された場合、運転免許が停止、あるいは取り消しになることを定めました。

2022年5月にも改正があり、運転技能検査が必要となりました。

実際、2017年内にこの認知機能の検査を受けた高齢ドライバーのうち、約3割に認知症、あるいは認知機能低下の恐れがあると診断されています。

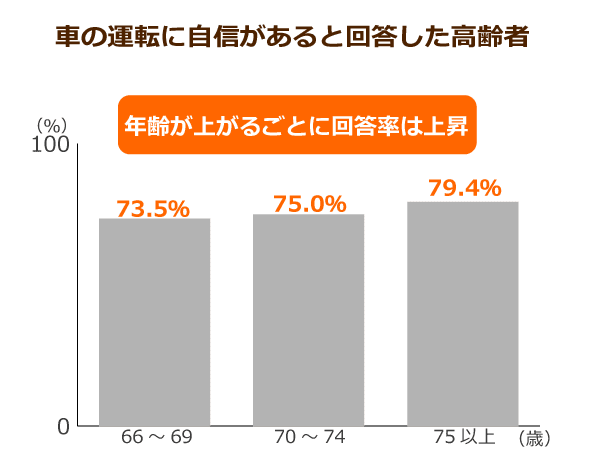

高齢になるほど「運転に自信がある」と回答

逆走の動機として一番多いのが「道を間違えて戻ろうとした」

こうした逆走事故に対する対策としては、認知機能の検査などの他に、間違って逆走してしまった際の対策を広く知らしめることも重要です。

国土交通省が発表した資料によれば、過失や故意で逆走をしたケース(計69%)のうち、25%が「道を間違えて戻ろうとした」という理由で最多となっています。

まず、こうした行為が非常に危険な行為であることの周知を徹底することが第一の対策となるでしょう。

高速道路の場合、目的のインターチェンジを過ぎてしまったとしても、次のインターチェンジで料金所の係員に申し出ることで、目的のインターチェンジまで案内してくれますし、料金も目的地までのものとなります。

一般道路も含めて、決して逆走はしないように広く知らしめることが必要です。

万が一、高速道路で誤って逆走をしてしまったときの対策として、NEXCO東日本では『安全な場所に停車してハザードランプを点灯する』『車内にとどまらず、付近の安全な場所に避難』『110番や近くの非常電話で通報する』などを挙げています。

先述しましたが、逆走は死亡事故のなかでも割合の高い危険な行為。

気づいた場合は、すぐに対策を行うことが重要です。

また、逆走車との衝突を防ぐための対策も頭に入れておくべきです。

逆走車の情報は高速道路上の情報板やハイウェイラジオなどで情報提供が行われていますので、これらの情報を確認した場合は十分な車間距離を取って、前方により注意を傾けることが必須です。

そして、前方に逆走車を発見した場合は、路肩などの安全な場所に停車して、衝突を回避するようにしましょう。

約40%の高齢ドライバーが逆走事故に無関心

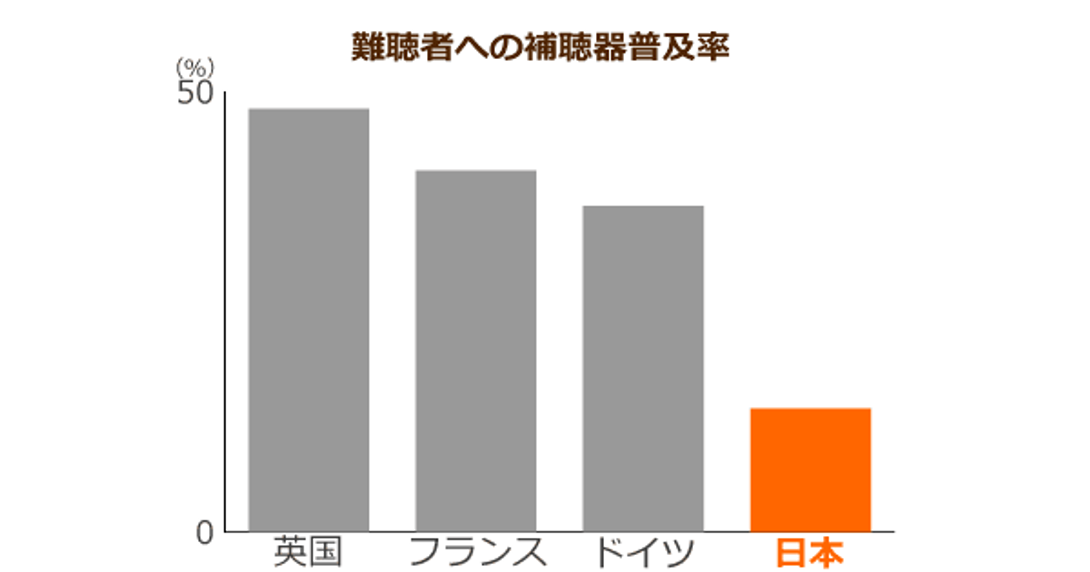

また、逆走を始めとした高齢ドライバーの事故を防ぐという意味では、高齢ドライバー自身が自らの身体状況を正確に把握できるような環境を整えることも必要です。

老化による身体機能の低下が運転に影響を与え、事故の原因の一部となることは、『政府の広報オンライン』を始めとして、さまざまなデータから確かなものとされています。

しかし、NEXCO東日本が行った意識調査によれば、「車の運転に自信がありますか」というアンケートに対して、65歳~69歳は73.5%、70歳~74歳は75.0%、75歳以上は79.4%が「自信あり」と回答。

年齢が上がるほど、運転に自信を持っていることが明らかになっています。

さらに、「高齢ドライバーによる高速道路の『逆走』についてどう思いますか?」というアンケートでは、41.4%もの高齢者が「自分には関係ない」、あるいは「興味がない」と答えているのです。

こうした意識を変えるためにも、老化による運転への影響について学習できる機会を創設するなど、高齢ドライバーが自身の状態を正しく認識できる方法を考える必要があります。

認知機能の検査で免許返納を促すことで、未然に事故を防ぐことは重要です。

しかし、地方をはじめとして、車がないと生活が不便な高齢者もいることは確か。

免許を返納した一部の高齢者の地域では公共交通機関の充実や割引などが行われていますが、まだまだ充実しているとは言えません。

高齢ドライバーが免許を返納しても生活に支障が無いと思えるような施策を国は考えないと、免許返納は進みませんし、逆走事故もなくならないでしょう。政府の高齢ドライバーが起こす事故対策について、今後も目を離すことはできません。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 7件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定