約4割の居宅管理者が主任ケアマネ資格を取得していない

主任ケアマネを確保が困難と感じる事業所も

厚生労働省は3月14日、「居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の業務等の実態に関する調査研究事業」で実施した調査(全国1,288の居宅介護支援事業所から回答、2018年実施)の結果を発表しました。

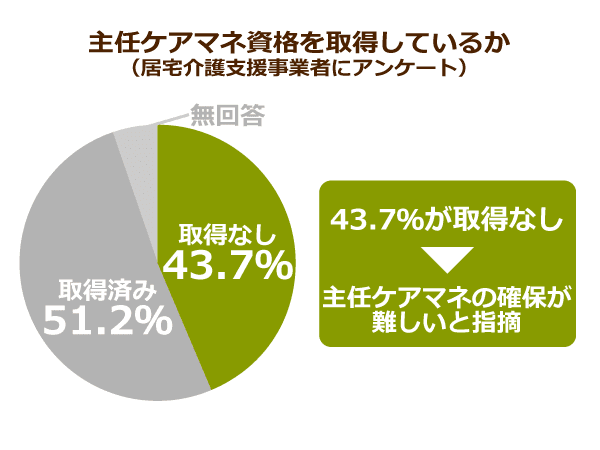

それによると、2018年10月時点において、居宅介護支援事業所で管理者が「主任ケアマネージャー」の資格を持っているのは前回調査時(2016年度)より6.3ポイント増となる51.2%、持っていない事業所は同7.4ポイント減となる43.7%だったとのこと(無回答5.0%)。

2年前に比べると、主任ケアマネージャーの資格を保有する管理者の割合はやや増えていますが、それでもまだ5割程度です。

「主任ケアマネージャーを確保したくてもできない事業所が多いのではないか」と指摘する声もあり、今回の調査結果に有識者・介護現場の注目が集まっています。

介護保険の居宅介護支援とは、支援を必要とする人が生活上のサポートを適切に受けられるように、介護サービスにかかわる手続きを代行してくれるサービス。

居宅介護支援事業所にはケアマネージャーが常駐していますが、厚生労働省は現在、同事業所の管理者としてより専門性の高い主任ケアマネージャーを配置していくことを計画し、施策を進めています。

資格を取得するには一定の実務経験・研修を受ける必要がある

主任ケアマネージャーとは、ケアマネージャーの資格を保有している人のうち、所定の研修を受けた人だけに与えられる上位資格です。2006年の介護保険改正によって創設され、研修や資格の管理は各都道府県が行っています。

ケアマネージャーの場合、要介護認定を受けた高齢者のために介護サービスを組み合わせてケアプランを作成し、QOL(生活の質)を高められるようサポートを行うのが主な仕事です。

一方、主任ケアマネージャーは、ケアマネージャーのまとめ役として、新人ケアマネージャーへの指導・育成や、ケアマネージャーがケアプランを作成する際の支援・相談を行います。

さらに地域課題の発見、解決に取り組むなど、地域の福祉向上のために果たす役割も大きいです。

ケアマネージャーよりも高度なスキルが要求されるので、資格を取得するには一定の実務経験が必要なほか、知識を身に付けるための専門の研修を受講しなければなりません。

主任ケアマネージャーを取得すると、社会的に「介護の専門家としてキャリアがある人」と認識されるので転職しやすく、さらに専門職として誇りを持つことができます。

また、社会貢献の要素が強い仕事も多くなるので、地域の発展に尽力したい人にとっては、仕事へのやりがいが一層高まるでしょう。

居宅管理者は主任ケアマネのみに!満たせなければ指定取り消し

ケアマネは資格取得に消極的

ところがこの主任ケアマネージャー資格ですが、取得に意欲的なケアマネージャーは多くないのが現状です。

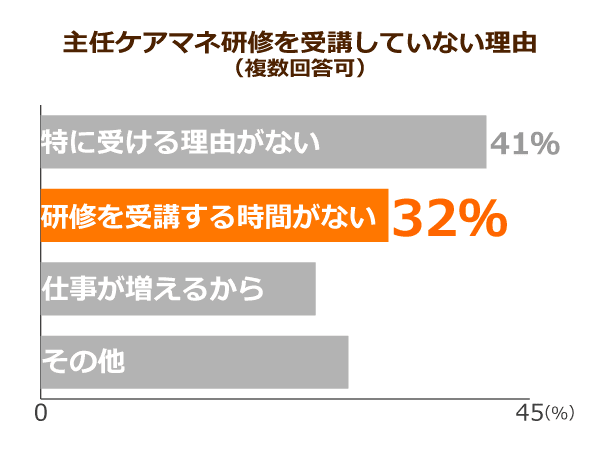

「ケアマネジメント・オンライン」が行った調査(ケアマネージャー521人を対象、2015年実施)によれば、「主任ケアマネージャー研修を受講する予定はありますか」との質問に対して、「ある」との回答割合は23.2%。「ない」と答えた人は42.6%です。

「ない」と答えた人に理由を尋ねたところ(複数回答)、最も多かったのは「特に受ける理由はない」(41.0%)でしたが、次点で多かったのは「研修を受講する時間がない」(32.0%)という回答でした。研修の受講時間がないとはどういうことでしょうか。

主任ケアマネージャー資格を取得するには、自治体ごとに規定されている研修の受講が必須ですが、基本的に受講期間は長期にわたります。

例えば神奈川県の場合(2017年度)、研修手数料が5万円かかり、受講時間は70時間。

苦労して資格を取得したとしても、有効期限は5年と少ないうえに、更新するには新たに46時間の研修と、手数料として4万円が必要です。

こうした研修の受講時間の長さや、研修を受講するには有給を使わないといけないこと、費用は個人負担なことから、受験に前向きでないケアマネージャーが多いのだと考えられます。

居宅介護支援事業所の管理者は主任ケアマネのみとなる

先述したように、今回発表された厚生労働省の調査では、管理者が主任ケアマネージャー資格を持っていない居宅介護支援事業所が約4割に上ることが明らかとなりました。実は、この結果に注目が集まっているのには、大きな理由があります。

それは、2018年度の介護報酬改定で「居宅介護支援事業所においては、主任ケアマネージャーしか管理者を担えないようにルール改正がされたから」です。

経過期間として3年間の猶予が与えられていますが、この要件が満たせなければ、居宅介護支援事業所としての指定が取り消されるという厳格な規定も定められています。

まだ約2年半の猶予期間こそありますが、今回の調査で現時点で制度上のルールをクリアしている事業所はまだ5割程度であることが判明したわけです。

先に説明したように、主任ケアマネージャーに求められる役割は大きく、多岐にわたります。この役割を担える人材があと2年半の猶予期間で全国的に急増するのか、疑問を感じる人は多いのではないでしょうか。

主任ケアマネ不足により事業所が閉鎖する可能性も

制度改正までに資格取得の条件を満たせるケアマネは80%

先述した通り、主任ケアマネージャーを管理者として確保できない事業所は指定取り消しとなるので、「地域社会で需要を増していく事業所が、閉鎖してしまうのでは?」という懸念も生じます。

ただ、厚生労働省は今回の結果を受けて、「制度改正の経過期間としてはまだ半年ほどしか経っていない段階の数字であり、今後の動向をチェックしていく」との見解を示しました。

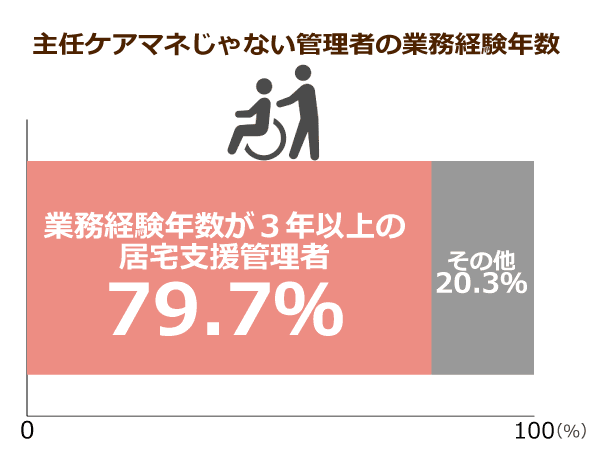

今回の調査結果におけるひとつの焦点となるのが、主任ケアマネージャーではない管理者の業務経験年数です。

主任ケアマネージャーとなるために必要な実務経験は5年。

今回の調査によると、主任ケアマネージャーではない管理者のうち、3年以上(2021年までに主任ケアマネージャー資格を取れる業務年数に達する者)の割合は、79.7%。

この数値に含まれるケアマネージャーのうち、何人が主任ケアマネージャーになるのかが大きなポイントになるわけです。

しかし先に見た通り、「ケアマネジメント・オンライン」の調査では、主任ケアマネージャー研修の受講に積極的なケアマネージャーの割合は2割程度。

この調査は2015年時点のものですが、「主任ケアマネージャーの資格取得には消極的」という実態としての傾向を明確に示しています。

厚生労働省のように楽観的になるのは、時期尚早ではないでしょうか。

厚労省の試算はすでに信憑性がないものに…

2017年に厚生労働省が公表した試算では、居宅介護支援事業所に主任ケアマネージャーを配置していくにあたって、2016年の時点で必要な人数は3万9,866人。

そして同省が直近の事業所の増加率と研修受講者数の推移を基に試算したところ、2020年までには必要数に達するとの予想を提示しています。

ただ、これはあくまで仮定に過ぎず、必ずそうなるとは限りません。

この試算において使われた数値では、主任ケアマネージャーがいない事業所の割合は2016年時点で27.8%ですが、別の調査(2016年度の「居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の業務等の実態に関する調査」)では41.3%との結果も出ており、すでに信ぴょう性に欠ける部分があります。

実際、社会保障審議会の委員(2017年当時)も、仮に必要数を確保できたとしても、マンパワーでは地域ごとに格差があるので、「主任ケアマネージャーの不在により閉鎖に追い込まれる施設もあるのでは?」と指摘。

本当に厚生労働省の予想通りになるのか、疑問を指摘していました。

今回は居宅介護支援事業所における主任ケアマネージャー配置の問題を考えてきました。本当に厚生労働省の予想通りに各事業所で主任ケアマネージャーが配置されていくのか、今後さらに注目を集めそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 13件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定