介護職員の平均給与、前年度と比べて約1万1,000円増加

給与が増えた要因は加算取得率の上昇にある

2019年4月10日。

厚生労働省は、介護職員の平均給与が初めて30万円を越えたとの調査を、介護事業経営調査委員会の場で明らかにしました。

常勤で働く介護職員の平均給与が、2018年9月時点で30万970円となり、2017年9月に行われた同調査よりも1万850円増加。

増えた分の内訳は、基本給が3,230円、ボーナスなどの一時金が4,010円、各種手当が3,610円です(ここでいう給与は基本給+各種手当+ボーナスのことで、手取りではなく額面)。

給与が増えた要因のひとつに、「介護職員処遇改善加算」を取得する事業所が増えたことが挙げられます。

厚生労働省の調査(全国7,908の介護施設・事業所を対象)によれば、介護サービスを提供する事業所のうち、介護職員処遇改善加算を取得している事業所の割合は全体の91.1%。

そのうち、加算Ⅰを取得している施設・事業所の割合は、前回調査時よりも4.4ポイント増となる69.3%となり、加算Ⅱは11.6%、加算Ⅲは9.1%、加算Ⅳは0.4%、加算Ⅴは0.6%で、「取得していない」は8.9%となっています。

最も加算の点数が大きい「介護職員処遇改善加算Ⅰ」を取得する施設・事業所の割合が高まったことが、介護職員の平均賃金増に大きな影響を与えたということです。

介護福祉士資格の受験支援をしている事業所も

今回の厚生労働省の調査によると、給料引き上げ以外の処遇改善に関しては、「事故やトラブルへの対応マニュアルを作成し、責任の所在を明確化する」という取り組みには、84.5%の施設が実施。

また、「介護福祉士の資格取得を目指す職員に対する実務者研修の受講支援」に、全体の69.3%が取り組んでいました。

後者の介護福祉士資格取得についての補助は、410時間におよぶ研修時間と12万円の研修費用が必要で、受験資格のハードルが高いということが問題となっていました。「実務者研修の受講支援」とは、この受験時の負担を軽減することを目的とするものです。

厚生労働省の委託によって2017年に実施されたアンケート調査では、介護福祉士試験の受験を諦めた理由として最多だったのが「実務者研修の費用が大きいから」で全回答の52.7%を占めていました。その負担を和らげる取り組みをしている施設が多いわけです。

また、介護福祉士については、今年の10月に「特定処遇改善加算」が始まるので注目が集まっています。

ベテランの介護職員に給与を最大で8万円加算するという新制度で、「勤続10年」という規定もなくなったため、より幅広い介護職員が加算を受け取れるようになりました。

ただ、加算の優先順位の関係上、介護福祉士資格の有無は給与額に影響を与える可能性があるので、待遇改善を目的とする介護職員にとって取得すべき資格であるのは間違いないでしょう。

「加算Ⅰ」を取得している事業所は給与が高い結果に

「加算Ⅰ」の取得有無で給与に3,500円の差が

さらに今回の厚生労働省の調査では、介護職員処遇改善加算の「加算Ⅰ」を取得している事業所に勤務する介護職員の平均給与は、「加算Ⅱ」~「加算Ⅴ」のいずれかを取得している事業所の平均給与よりも、3,500円近く高いことも明らかとなりました。

介護職員処遇加算とは、介護現場で就労する介護職員の給与アップを図るために導入された介護報酬のこと。

3種類の「キャリアパス要件」と、「職場環境等要件」(賃金改善以外の処遇改善の取り組みを行う)をどれだけ満たしたかによって、加算Ⅰ~Ⅴのいずれかが適用されます。

ここでいう「3種類のキャリアパス要件」とは、「Ⅰ:職位や職責に応じた任用要件、賃金体系の整備」「Ⅱ:資質を高めるための計画策定、研修の実施または機会を設ける」「Ⅲ:経験、資格に応じて昇給する仕組みの導入、昇給を判定する仕組みの設置」を指します。

加算Ⅰは、キャリアパス要件のⅠ~Ⅲのすべてと職場環境等要件を満たす必要があり、もっとも難易度が高いです。

しかし、もし認められれば介護職員一人当たり月額3万7,000円相当もの加算を受け取れます。

一方、加算Ⅴは認定要件が軽い分、受け取れる加算は月額1万2,000円相当のみであり、この点が上記の給与差となって表れているわけです。

職種間の給料バランスにより加算を取得できない

加算Ⅰを取得すれば大きな加算を得ることができ、取得済みの事業所では実際に職員の平均給与も高くなっています。

しかし今回の調査によれば、処遇改善加算の取得している施設の割合は91.1%でしたが、加算Ⅰを取得しているのは69.1%。

なぜ加算Ⅰを所得しない事業所が多いのでしょうか。

同調査ではその理由について尋ねる質問も行われており、それによるともっとも多かった回答は「職種間や事業所間のバランスが取れなくなる」(44.4%)で、以下「事務作業が煩雑」(37.2%)、「昇給の仕組みをどのように定めればよいのか分からない」(21.1%)などが多くなっていました。

最も回答が多かった「職種間や事業者間のバランス」という点については、処遇改善加算はあくまで介護職員の待遇改善を目的としたもので、看護職などの他職種は加算の対象外にされている、ということが影響しています。

例えば、介護職員以外の看護職員などが多く勤務する施設(介護療養型医療施設など)では、介護職員だけの処遇を一方的に良くするというのは給与バランスを欠くことであり、二の足を踏むケースが多くなるのです。

そのため、有識者の間からは「加算の対象職を拡大すべき」との意見も多く出されています。

介護業界の平均給与を上回っているのは一部の職種のみ

全サービスの介護職員の平均年収、介護分野の平均を下回る結果に

とはいうものの、介護職員処遇改善加算の取得率は高く、加算Ⅰを取得している事業所も約7割となり、冒頭に紹介した調査では実際に介護職員の給与も上がっていることも明らかにされています。

しかし、日本介護クラフトユニオン(NCCU)が組合員である介護職員にアンケート調査を行ったところ、「あなた自身の給与へ介護職員処遇改善加算が反映されている実感がありますか」との問いに、「実感していない」と回答した人の割合は37.4%と約4割に上りました。

さらに、NCCUの調査では現在の賃金に対しては約7割が不満を感じており、その理由を尋ねたところ、もっとも多かった回答が「社会的な平均賃金よりも低いと思うから」というものでした。

ただ、全産業の平均給与は30万4,000円(『平成29年賃金構造基本統計調査』より)で、加算Ⅰを取得している事業所の平均給与との差はわずかでしかありません。

では、なぜこれほどまでに給与額について、不満を持っている介護職員が多いのでしょうか。

この点については、「厚生労働省のデータはあくまで平均値であり、個々の介護職の給与状況を細かくみると、実際には職によって給与に差がある」ということが指摘できます。

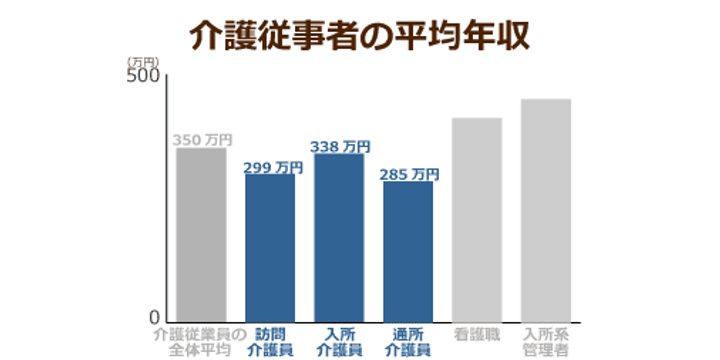

例えば、NCCU(日本介護クラフトユニオン)の調査によると、介護従事者の平均年収は350.1万円とされていますが、この平均を上回っているのは管理者や看護師など一部の職種のみ。

現場で働く介護職員の実際の給与は、平均と比べて軒並み低いのです。

給与面での処遇は正しく改善されているのか?

公益財団法人介護労働安定センターが実施した「平成26年介護労働実態調査」によれば、介護職員・ケアマネージャーに介護業界の仕事を選んだ理由を尋ねたところ、もっとも多い回答が「働きがいのある仕事だと思ったから」(52.6%)でした。

その他にも「社会奉仕」や「お年寄りが好き」など、1位~5位の間にはやりがいを目的とする理由が多くランクインしており、介護職に従事する人の強い意思が感じられる結果となっています。

しかし、だからといって給与が低くても良いという理由にはなりません。超高齢社会となって介護人材へのニーズが高まっている現在、適切な報酬を持って介護職員に報いる必要があります。

今回は介護職員の待遇をめぐる問題について考えてきました。

厚生労働省のデータでは給与が上がっているとされていますが、本当に給与面での処遇が正しく改善されているかは、わずかに疑問が残ります。

介護職員にとって実感の持てる待遇改善策のあり方をめぐって、今後さらに議論が必要ではないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 32件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定