介護施設で4割、訪問介護では8割が非正規職員

介護現場でも「同一賃金同一労働」が始まる!

2018年6月に「働き方改革関連法」が成立しました。今年の4月1日から「年次有給休暇を年5日取得することを義務化」や「時間外労働(残業)の上限規制」などを盛り込んだ改正法が施行され、介護業界を含めたすべての業種で適用されることになります。

この働き方改革関連法には2020年4月から適用が始まる「同一労働同一賃金」も盛り込まれています。

同一労働同一賃金とは、正社員と非正規雇用の間で、ボーナスや基本給、各種手当などの待遇において、不合理な差を設けることが禁止され、同じ労働を従事した場合、賃金を同水準にするものです。

雇用者のうち、非正規雇用が占める割合は、2018年時点の平均で38%となっており、またその平均年収は2017年時点で平均175万円と低い水準となっています。

これが同水準となった場合、雇用者の状況や事業者の経営に大きな変化が訪れる可能性は高いとされています。

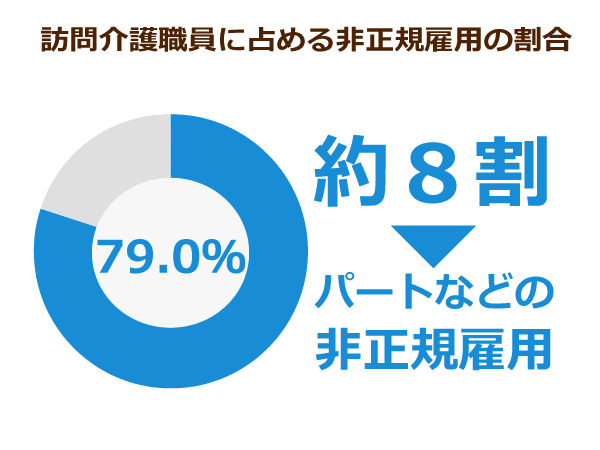

介護業界でも、2013年時点で介護施設では41.0%、訪問介護に至っては79.0%と、非正規職員に大きく依存しています。

介護業界にとっても、この「同一労働同一賃金」は、かねてから指摘されてきた職員の待遇問題に大きな衝撃を与えるものです。

非正規職員の多くが「評価の低さ」と「長時間労働」に不満

2010年に介護労働安定センターが実施した調査データによれば、介護業界の中でも特にパートなどの非正規雇用が多い訪問介護では、女性の非正規職員の割合は60.1%。そのうち46.0%が既婚者であるということがわかっています。

また、同じ調査では、現在の仕事を選んだ理由について、「自分や家族の都合の良い時間に働けるから」と回答した非正規職員が45.8%にのぼったのに比較して、正規職員では9.6%にとどまり、両者の間で大きな差があることが判明しました。

つまり、こうした訪問介護の現場では、主婦層が担い手となっており、時間に融通が利く非正規雇用という雇用形態を選んでいると考えられます。

しかし、同調査では、こうした訪問介護に従事する非正規職員が働くうえで感じている悩みについて原因を調査したところ、共通する問題は「仕事に対する低評価」「長時間労働」「雇用不安定」「医行為など専門的な対応の負担」となりました。

このことから、訪問介護において働く女性の多くは、不安定な雇用の中で自身の仕事に対する社会的な評価が低いこと、長時間労働にもかかわらず賃金が低水準という点に、大きな不満を持っていることがわかります。

正社員と同じ時間働いているのに大きな賃金格差が

月140時間以上働いているパート職員は5割以上も

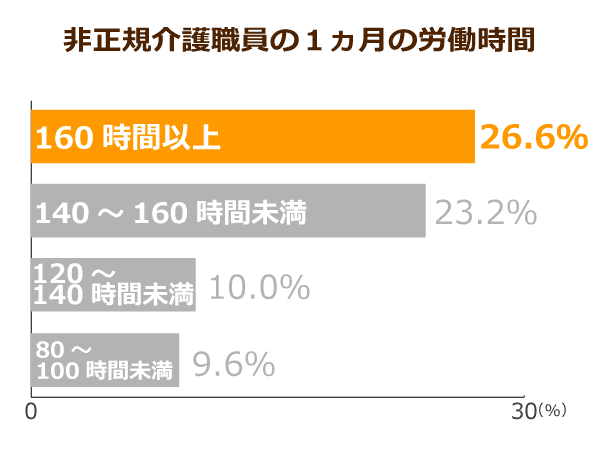

こうした現状は、2014年に全国労働組合総連合が発表した資料の中でも明らかにされています。

その中で、非正規職員を対象にして1ヵ月間の労働時間について質問したアンケートによると、「140時間から160時間未満」の人が24.2%、「160時間以上」の人が26.6%であることが判明しました。

つまり、140時間以上労働している人は、全体の半数を超える50.8%にも上るのです。こうした調査からも介護現場のパートなどの非正規雇用者の多くが正社員並みに長時間働いていることがわかります。

しかし、同調査ではパートと正社員が変わらない時間働いているにもかかわらず、給与においては大きな差が存在してることが示されています。

男性正社員の場合は、月収で最も多いのが「20~25万円以下」の36.5%であり、次いで「15~20万円未満」の34.7%となっています。

女性正社員では最多は「15~20万円未満」の43.3%。

次に「20~25万円未満」の31.1%と男女で賃金分布に大きな格差がみて取れます。

さらに、男性の非正規職員では「15~20万円未満」の44.3%が最多。次いで多いのが「10~15万円未満」の43.4%。女性の非正規職員では「10~15万円未満」の48.7%、次いで「15~20万円未満」の34.7%となっています。

つまり、正社員と同じ時間業務をこなしても、正社員と非正規雇用の間には大きな賃金格差が生まれているのです。

介護の低賃金問題は「非正規雇用への依存」が原因

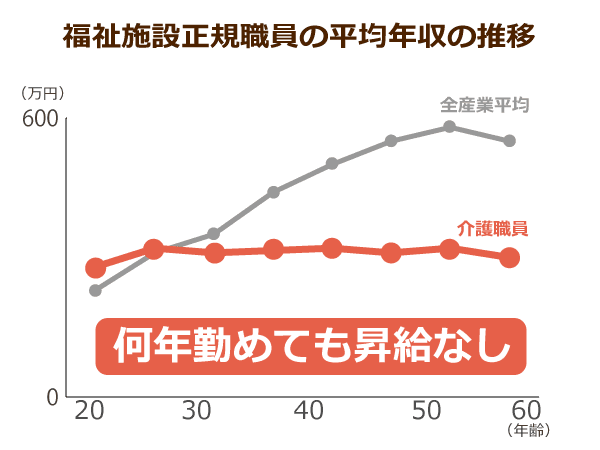

そもそも、介護業界自体が、全産業の中でも低賃金であるという問題もかねてから指摘されています。

早稲田大学の調査によれば、全産業ベースの現金給与額の平均は約33.1万円となっていますが、介護職員の平均給与は約21.6万円と、大きく下回っている状況です。

この低賃金の理由としては、非正規雇用が業界において拡大したことが大きな原因とされています。

以前は主婦層などが、育児や家事と仕事を両立するために就業する雇用形態とされていた非正規雇用ですが、上記で説明した通り、非正規雇用の半分以上が正規雇用と同様の労働時間を働いている「長時間パート」と呼ばれる状況にあります。

そのため、介護業界では以前は正規雇用で補っていた枠を、非正規雇用で置き換えるという「非正規化」の流れが進んでいるのです。

こうした非正規化が進んだ場合、同じく上記で述べたような正社員との給与格差が生まれ、低賃金化も合わせて進行することになります。

実際に、民間企業が2016年に介護事業者へ行った調査では、「正規と非正規の介護職員で、業務内容を分けていますか?」という質問に対して「きちんと業務を分けている」という回答はは6.7%、対して「特に分けていない」という回答は43.7%にも上るという結果がでています。

事業者にとっては労働力を安く雇用できることから、短期的な視点には、事業者側にメリットが存在していますが、それにより労働環境が悪化し、人手不足が加速するという構造的な問題を作り出しています。

いわば介護業界は現在、非正規化が低賃金化を招き、それが人材不足を招くという負のスパイラルに陥っているといえます。

正社員の給与を下げて「賃上げ」を回避する事業者も

正社員でも低賃金化が加速している

しかし、一方で介護現場では正社員でも「低賃金化」が急速に進んでいます。

2018年に厚生労働省が発表した『賃金構造基本統計調査』によれば、正社員として雇用された場合でも、勤務年数によって給与が上昇する、いわゆる定期昇給制度のない業種が増加していることが明らかになっているのです。

こうした業種は主にサービス業が多く、介護労働もその中に含まれているのです。

都留文科大の研究チームが試算したところによると、2017年時点で正社員として雇用されている1割が、最低賃金の1.3倍未満の低賃金で働いているとされています。

つまり、正社員自体の待遇が下げられているという傾向が、既に日本社会において起こっているのです。

来年度から同一労働同一賃金が企業に対して適用されたとしても、正社員側の待遇を非正規社員に合わせて下げるという、「正社員の低賃金化」を加速させる結果となる可能性も十分にあると、専門家により指摘されています。

職責を巡ってパートと正社員の対立も

また、こうした中で、正社員と非正規雇用の間に対立が生まれつつあります。特に、介護業界のような、シフト制を採用している職業の場合はそれが顕著です。

先述した通り、介護業界において正社員とパートをはじめとした非正規職員の業務内容や、労働時間などにほぼ差が見られない状況となっていますが、シフトを決定する際の優先度や、待遇に大きな違いがあります。

給与面においては正社員の方が優遇されている場合が多いものの、シフトを決定する際には非正規雇用の意見が優先される傾向が強いのが一般的です。

そのため、正社員側から見ると、同様の業務を行っているにもかかわらず、優先的にシフトを決定できる非正規雇用に対してフラストレーションを感じてしまう場面も多くあるのです。

一方、非正規雇用側から見れば、同様の業務を行っているのに待遇が自分よりも良い正社員に対して不満を持ってしまうこともままあり、両者の溝が深まりつつあるのが現状です。

「同一労働同一賃金」は、こうした両者の対立を解消することのできる方法のひとつでもあると考えられていますが、適用まで1年を切った現在も、73%の企業が対応を決めかねているという調査結果も明らかになっています。

介護業界において、パートなどの非正規雇用は重要な役割を占めており、それをなくしては立ち行かない状態です。

今後、こうした諸問題を解決するためにも、正規雇用、非正規雇用の双方において待遇改善を進め、両者の不満を解消していくことが介護現場では重要です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 19件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定