厚労省、日本人の健康寿命を2040年までに3年増やすことを目標に

日本人の平均寿命は世界と比べても長い

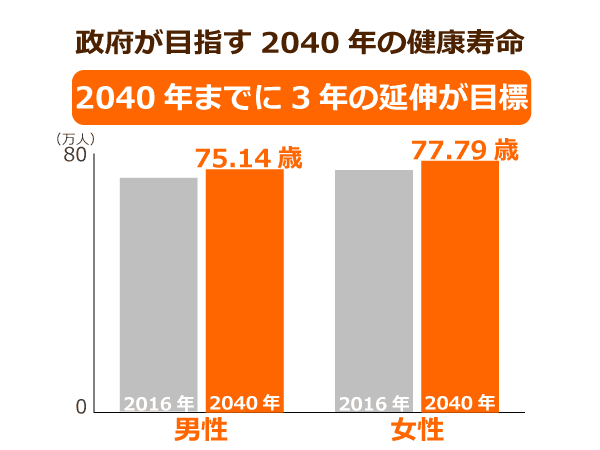

2019年3月、厚労省は2040年までに、2016年の平均健康寿命より3年以上伸ばす目標を掲げたことを公表しました。

健康寿命とは、日常生活で健康に過ごすことのできる期間のこと。

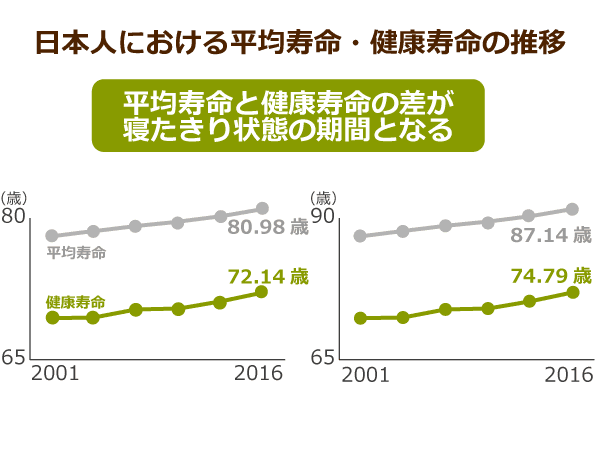

掲載のグラフをみてもわかるように、日本人の健康寿命は、平均寿命とともに伸び続けており、かつては「人生50年」といわれていましたが、いまや「人生90年」もごく当たり前のこととなりつつあります。

厚労省による統計をみると、日本人の平均寿命において男性は80.21歳、女性は86.61歳となっており、世界で女性2位、男性3位と高水準を示しています。しかし、その反面で、健康寿命と平均寿命と間には大きな開きがあることはあまり知られていません。

健康寿命をみると、男性は71.19歳、女性は74.21歳となっており、平均寿命と比べて男性は約9年、女性は約12年も開きがあります。

この開きは、いわば人が「介護してもらう期間」ということ。

現在、国はこの開きを埋めようと、さまざまな試みを行っているのです。

生活習慣が改善されることで要介護となるリスクも低くなる

先述した通り、平均寿命と健康寿命の間に開きがあるとはいえ、健康寿命そのものはグラフをみても上昇中です。

健康寿命が上昇を続ける理由について、現在厚労省の研究班の代表である辻一郎・東北大教授は、生活習慣の改善を挙げています。私たちの生活習慣が改善されつつあることで、要介護の原因となる脳血管疾患の患者も減っているというのです。

また、同教授は、「高齢者の社会参加の場がかつてよりも広がっていることが、健康寿命の延びに拍車をかけているのではないか」ともみています。

「脳血管疾患」とは、脳の血管のトラブルが原因で、脳細胞が破壊される症状の総称のこと。「脳梗塞」や「くも膜下出血」もそれにあたります。

脳血管疾患は生命にかかわる病気であり、厚生労働省による統計(平成27年人口動態統計)によると、脳血管疾患は日本における死因第4位となっており、患者数は年々増加。

脳血管疾患を発症すれば、治療をしたとしても言語障害や視覚障害、感覚障害などの後遺症が残ってしまう可能性があります。

フレイル・認知症抑制が健康寿命の延伸につながる

フレイルの放置は要介護状態へと繋がる

冒頭で紹介した健康寿命の延伸計画では男性は75.14歳以上、女性は77.79歳以上を目指すとのこと。延伸の具体的な策として、厚労省はフレイル予防を挙げています。

このフレイルとは、「健康な状態」と「日常生活でサポートが必要な介護状態」との中間の状態を指します。具体的に説明すると、加齢や体調の変化で筋力が衰えたり、疲れやすくなって引きこもりになるといった症状です。

このフレイル状態が続くと、高齢者の多くは身体・精神がさらに衰弱し、転倒による骨折やQOLの低下による認知症状を起こして、要介護になるといわれています。

国立長寿医療研究センターによると、フレイルの基準は、以下の通りとなります。

- 意図しない体重の減少

- 疲労をひどく感じる

- 歩行速度の低下

- 握力の低下

- 身体活動量の低下

3項目以上に該当するならフレイル、1項目~2項目のみの場合はフレイルの前段階プレ・フレイルとなります。3ヵ月間で体重が5%以上減ったり、突然疲れを感じたりするようであれは、フレイルを疑って医師に相談してみましょう。

フレイル予防として大事なのは食事と運動

そんな健康に大きく影響を及ぼすフレイルですが、予防として大切なのは何なのでしょうか?

まず、フレイル予防として大切なのは、食事管理です。

肉や糖質のあるものを食べるだけでなく、バランスの良い食事を摂取することがフレイル対策の鍵となります。

フレイルと関係ある栄養素について、高齢者を対象としたイタリアの調査によると、肉や魚、豆腐といったタンパク質をしっかり摂取するのが重要といいます。

フレイルが起こす要介護の原因として、転倒による骨折が挙げられます。

骨折を防ぐには筋肉を作ることが必要ですが、そのために特に重要な栄養素が、タンパク質を主に構成するアミノ酸。

アミノ酸をしっかり摂取するため、朝昼晩の3食にタンパク質を取ることが理想なのです。

また、フレイルの原因には、運動不足も挙げられます。

運動不足は筋力低下やバランス障害といったことに繋がり、転倒や外傷を引き起こします。

たとえば、ウォーキングやプールでの運動は心臓や肺の機能を強くします。

そのため、筋力トレーニングやバランス訓練を行って筋肉を太くしたり、ストレッチングによって関節の動きを良くすることが大切です。

何より運動全般は、食欲を増進し腸の動きを助け、気分も良くしてくれます。

「ソーシャル・キャピタル」は身体が不自由な人でも介護予防できる

社会活動への参加が健康状態を持続させる

これまで、健康寿命の延伸対策として、フレイルの予防方法を論じてきました。しかしこれはあくまで、健康な人が行える対策です。高齢になったことで病気や体調不良となり、満足に栄養を摂取できなかったり、運動ができない方もいるでしょう。

厚労省が公表した2016年度版の「国民生活基礎調査の概況」によると、65歳以上の定期的な通院率は68%、75歳以上は72%を超えています。では、その人たちに健康寿命の延伸は無理なのかというとそんなことはありません。

健康な状態を保ち続けることができる手段のひとつとして「ソーシャル・キャピタル」が挙げられます。

ソーシャル・キャピタルとは、社会や地域での人々の信頼関係や結びつきのこと。

具体的に表現するならば、町内会や自治体、趣味の会といった「社会活動への参加」です。

このソーシャル・キャピタルによって、高齢者の幸福度に影響を与えることを示す研究結果が注目を浴びています。日本においては慶應義塾大学理工学部の高山緑教授が、70代~80代を対象とした調査を行いました。

それによると、ソーシャル・キャピタルを積極的に行っていない人々の幸福度が5点満点のうち平均3.5点。これに対して、ソーシャル・キャピタルを積極的に行っている人の幸福度は平均3.9点と、後者の方が幸福度は高かったのです。

また、健康寿命がもっとも長い山梨県においては、「無尽講」という地域・仕事仲間といった信頼できる人たちでお金を出し合い、旅行や飲み会といったソーシャル・キャピタルを行う風習があります。

この無尽講に積極的に参加している人は、他の県や参加していない人よりも健康寿命が長いという調査結果が出ているのです。

これらの結果から、ソーシャル・キャピタルが健康寿命に影響するというのは明らかでしょう。

ソーシャル・キャピタルを積極的に行えるかが鍵

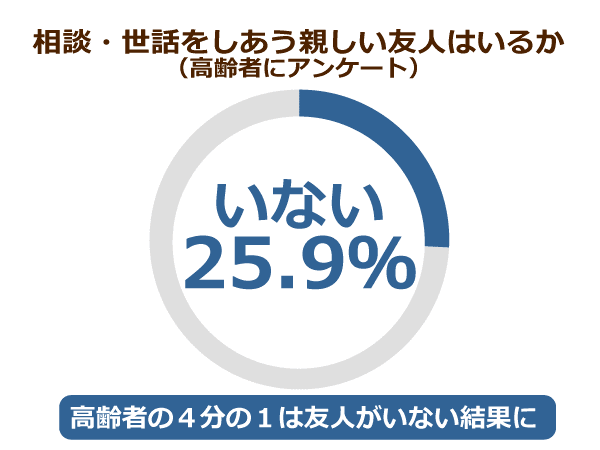

前項で記した通り、ソーシャル・キャピタルによる社会活動への参加は健康寿命を延伸させますが、たったひとりで継続的に続けることは簡単ではありません。それを続けるには、普段から人付き合いが充実しているかが重要となってきます。

現に、2004年に第一生命が発表したレポート「高齢者の外出の現状・意向と外出支援策」によると、友人の多さと外出頻度の相関は比例しているという調査結果もあるのです。

しかし、内閣府が5年ごとに実施している「高齢者(60歳以上)の生活と意識に関する国際比較調査」(2016年版)によれば、高齢者のうち4人に1人は友達がおらず、年代が上がるほど外出頻度も下がっているとのこと。

政府はソーシャル・キャピタルによる健康寿命の延伸を狙い、老人クラブや町内会といった地域を基準とする活動組織を支援していますが、まだまだ普及していないのが現状です。

高齢者の健康寿命を延ばすには、他者との交流によって地域へ愛着を持ち、ソーシャル・キャピタルを継続的・積極的に行えるかが鍵となります。

ソーシャル・キャピタルが健康寿命に効果的であることを国民に周知し、社会参加できるきっかけを作ることが今後の課題となるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 4件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定