介護ロボット導入とセットで緩和策を推進

「人員配置基準緩和」は本当に現実的なのか?

財務省は4月23日に開催された財政審の場で「介護ロボットなどの設備をどのくらい導入しているかに応じて、施設の運営基準に差を作るべき」との提言を行いました。

念頭にあるのは、新技術の活用をセットにした各施設における人員配置基準の緩和です。

同様の意見は、政権与党・自民党も表明しており、4月18日の自民党厚生労働部会においてまとめられた「新時代の社会保障改革ビジョン」の中では、サービスの質を確保することを前提として、高齢者向け施設において人員配置基準、施設基準などを緩和すべきとの文言が明記されています。

さらに4月10日に開かれた政府の経済財政諮問会議では、根本匠厚生労働大臣は新技術の活用による生産性の向上を前提として、「少ない人手でも回る現場の実現が必要」と言明しました。

介護分野における人材が不足する中、人員配置基準を緩和しようという行政側の動きが、活発化しているのです。

しかしこうした動きに対して、現場の関係者からは、「人員配置基準を緩和するとサービスの質が落ちるのではないか」「勤務する職員の負担がさらに増えるではないか」といった懸念の声も上がり始めています。

「3:1」の人員配置では職員の給与が低下してしまう

介護施設では、入居者定員数に対して、介護職員や看護職員の配置基準が制度上定められており、各施設はそれを満たすよう努力しなければなりません。

一定数以上の職員を確保して適正な介護を行えるようにすることが、基準設定の主な理由です。

例えば特別養護老人ホーム(特養)の場合、介護・看護職員の配置基準は、入居者3人につき1名以上を規定。

また、介護老人保健施設においても、入居者と介護・看護職員の割合が3:1以上になるよう配置することが求められています。

しかし、介護報酬は「3:1」の人員配置を上限に設定されているため、配置人員がここから増えると付加価値労働生産性が低下し、それに連動して職員の給与水準が低下する構造にあります。

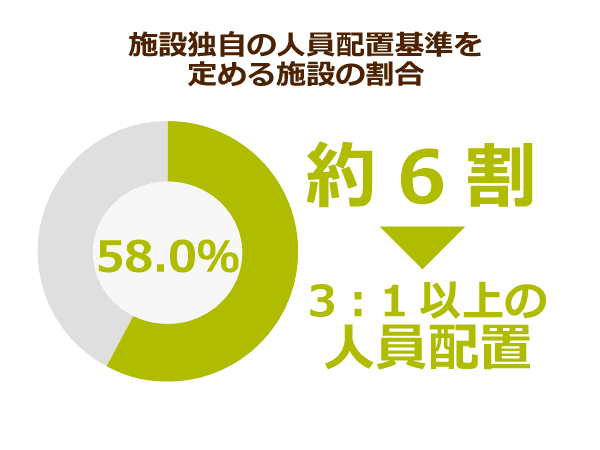

東京都社会福祉協議会が行った『介護職員充足状況に関する実態調査』によれば実際の介護現場では、「入居者3人に対して職員1人」のシフトでは労働基準法に反するようなローテーションしか組めないことから、多くの施設が2:1に近い配置を実施。

同調査では、こうした施設独自の人員配置基準を定めている施設は実に58%に上るとしています。

こうした現行の配置基準は「現実の人員配置に見合う介護報酬でなければ、「職員の給料」も「介護の質」も保証できない」と専門家からも問題点を指摘されていました。

ですがそんな中で政府は、人員基準の緩和を提言しているのです。

緩和策だけが先行すれば職員への負担が増える懸念も

財務省は介護現場の効率化を進めている

政府側はかねてより介護現場における「効率化」の必要性を強調し、IT導入や施設の大規模化による経営合理化を目指していますが、その背景にあるのは、介護人材の慢性的な不足です。

厚生労働省が2018年発表したデータによると、介護職員へのニーズは2020年度において216万494人、第1次ベビーブーム(1947~49年)に生まれた人が後期高齢者(75歳以上)となる2025年度には244万6,562人に上ると試算されています。

近年の介護職における入職・離職動向をみる限り、このままでは2025年度には33万6,606人不足すると予想されているのです。

今回の「介護施設における最低限必要な介護職員の数を減らす」という政府側の意向は、こうした介護人材の不足解消に向けた対応策だとされています。

そして人員配置基準を減らすことへの穴埋めとして、介護ロボットなど新テクノロジーの導入による業務の効率化、生産性の向上を上げているのです。

しかし、新たな技術が介護職員と同等の役割を確実に果たせるのかについては疑問も多く、人員配置基準を下げると「結局のところ、職員1人当たりの負担が増えるのでは?」と懸念する声が少なくありません。

「もともと少ない職員をさらに減らすのは困難」と現場からは反対論が

さらに、新テクノロジー導入とセットにした人員配置基準の緩和に対しては、「介護サービスの質が確保されるのか」という懐疑的な目を向ける現場関係者の声もあります。

厚生労働省は現在、介護ロボットやセンサーなどの導入により、介護現場にどのような効果が生まれるかを検証する調査を進めています。

テクノロジーを適切に導入して介護分野にイノベーションを起こすことができれば、介護職員の負担を軽減するほか、労働環境の改善や人手不足の解消、さらにサービスの質を向上させることになると見込んでいるわけです。

しかし、新技術によって負担を軽減できる業務がある一方で、安全管理など新たな業務が発生することも考えられます。

そのため、介護ロボットやセンサーを導入すれば、それまでよりも少ない人員で済むようになるかとういと、必ずしもそうではないわけです。

また、「現状では新テクノロジーの導入効果が十分に検証されているとは言いきれず、人員基準の変更は時期尚早」「少ない職員をさらに減らすのは困難」との専門家の意見も相次いでいます。

無理に進めると施設利用者の安全性を脅かしかねない問題であるため、政府・厚労省には慎重な対応が望まれます。

77%の介護職員が「人手不足で業務が負担」と答えている

「基準緩和」よりも「引き上げ」が必要

また、現在老人ホームで介護職員として勤務している人が、介護ロボットなどの最新機器を確実に運用できるのか、という点も問題です。

基準緩和だけが先行し、IoT化やIT導入がきちんと進まないまま、職員の負担だけが増えるという恐れが指摘されているのです。

そのため、新テクノロジー導入による介護現場の効率化、生産性の向上を図る前に、「労働環境の改善、向上に取り組むべきではないのか」との声も少なくないのです。

実際、2018年に全労連・介護・ヘルパーネットが行った『介護施設で働く労働者のアンケート調査』では現状の人員配置基準ではケア提供時間が減少し、個別の利用者への実施状況が低下すると調査結果を分析しています。

こうした現状を改善するには現在の1.5倍の人員配置基準の構築が必要だとしています。

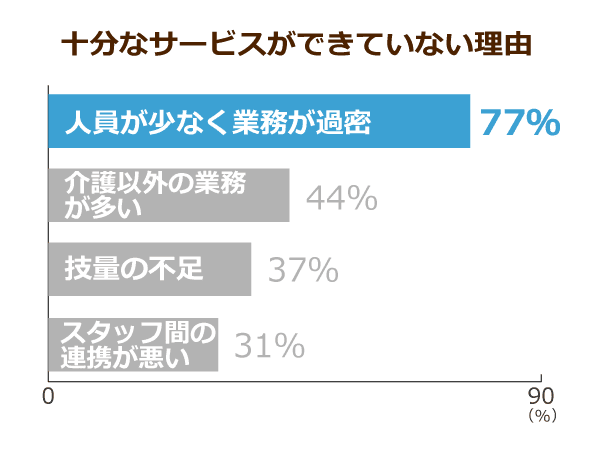

さらに「利用者に十分なサービスが提供できていますか」という質問では、「あまりできていない」「できていない」との回答が37.1%で最も多くなっています。

「十分なサービスができていない理由」では、「人員が少なく、業務が過密になっている」が77.7%と圧倒し、現実には緩和よりも人員配置基準の引き上げが緊急の課題となっているのです。

外国人介護職員も配置基準に算定されるように

人員配置基準の緩和に加えて政府は、今年4月から導入された新たな外国人労働者の在留資格「特定技能」によって働く外国人の介護職員について、就労した時点から介護施設における人員配置基準に算定することを決定しています。

この施策も、人手不足に対応するための基準緩和策のひとつとされています。

しかし一方で、介護人材の不足が大きな問題であることも間違いなく、介護現場における生産性の低さは以前から指摘されており、介護ロボットやIT機器の導入による業務の効率化の必要性は議論されてきました。

今年1月行われた厚生労働省の雇用政策研究会では、日本の医療・福祉分野における生産性がアメリカ、フランス、ドイツといった主要先進国の中で最低であることを示すデータが提示されています。

限られた人材の中でより多くの高齢者を支えていくには、介護現場における効率化が必要なのも事実です。

今回は介護施設における人員配置基準緩和の問題について考えてきました。人員配置基準の緩和策は妥当なのか、2021年度の次期改定に向けて、今後もさらに議論を呼びそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 38件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定