快適な老後を入居者がおくるための喫煙対策

介護施設・事業所も改正法の対象に

昨年、閣議決定された改正健康増進法が、今月より施行されています。違反者には50万円以下の過料を科されるよう罰則も盛込まれました。

法律の中では、老人ホーム、グループホーム、デイサービスなどの事業所について原則屋内禁煙となっており、特養の個室など、住まいであるプライベートな部屋を除いて、利用者や職員が特別施設の建物内で喫煙することも禁じられています。

ただし、煙が外に漏れない仕様になった専用の部屋を設置するのは可能だとも説明されています。

今回施行された改正法は、次期東京オリンピック・パラリンピックの「受動喫煙をなくす」という目標にのっとり、開催前の全面施行を目指しています。特に子どもや患者などを守ることに主眼が置かれているのが特徴です。

そのため、学校や病院や行政機関などでは、敷地内禁煙とされています。

具体的な変更点は、当初焦点となっていた飲食店について、個人や資本金5,000万以下の中小企業運営の既存店舗で、客席面積が100平方メートル以下の所を喫煙可能と定めています。

喫煙を可能とする場合、入口などにはっきり「喫煙」と掲示しなくてはなりません。そこには、従業員も客も20歳未満の人が立ち入ることは法的に禁じられます。

介護施設内での喫煙事情とは

日本たばこ産業株式会社(JT)が公表している「2018年全国たばこ喫煙者率調査」によれば、成人男性における平均喫煙率は27.8%だったといいます。

これは、1960年代以降のピークである1966年の 83.7%と比較してみたとき、約50年間で約56%も減少していることになります。

年代別でみると、喫煙率の急激な減少が見られる60歳以上で21.3%となっており、30代から50代はまだまだ35%前後で推移しています。

最も高い年代は、40代(35.5%)でした。では介護施設では入居者への喫煙対策を、どのようにして行っているのでしょうか。

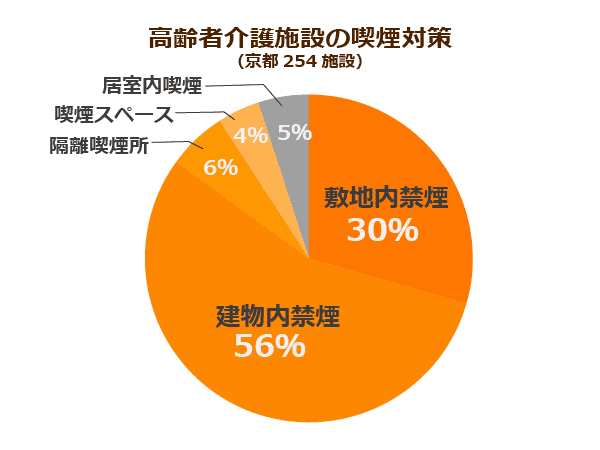

日本禁煙学会雑誌に発表された「京都府下の高齢者介護施設のタバコに関する実態調査」によれば、施設における喫煙対策は、敷地内での禁煙が30%、建物内での禁煙が56%となっています。

対象施設全体の中で86%が敷地内禁煙か、もしくは建物内禁煙でした。

一方で、建物内の隔離喫煙所を設置している施設は6%、喫煙スペースは5%、自分の居室内における喫煙が可能となっているのは6%という結果になっています。

また、施設の種類別の喫煙対策は、介護老人保健施設や療養型の施設で敷地内禁煙がそれぞれ60.7%、62.5%と多くなっています。

また建物内において喫煙可能な施設は、居住系の施設のケアハウス31.6%、有料老人ホーム30%、サービス付き高齢者向け住宅22.9%。有料老人ホーム、サ高住ではともに20%が居室内で喫煙可能だったといいます。

入居者の喫煙規制の理由のうち最多だったのは、「火災予防」の43%で、「受動喫煙防止」が36%とそれに続き、「命と健康を守る」が19%となっています。

反対に、入居者の喫煙を許可する理由の中で最多だったのが、「生き方・嗜好を尊重」で42%、「個人の自由」が27%、「自己決定権を尊重」が27%でした。

さらに、喫煙を許可している場合のタバコやライターの管理は、喫煙者自身が51.2%、管理者・職員が48.8%となっており、ほぼ拮抗。喫煙時間制限については、「あり」が40.1%、「なし」が59.9%で、「なし」という回答のほうが上回りました。

また、自由記載欄に、現在は入居者に喫煙者はいないと記入した施設もありました。

介護施設内で起こりうる受動喫煙

高齢者の自立を阻害するリスク

寝たきりまで至らないものの、何らかの介護が必要となる病気の中には、脳卒中や認知症のほかにも、骨折や転倒、糖尿病、がんなどが挙げられています。

これらすべては、喫煙によってリスクが高まるといわれている病気です。

禁煙することによってこれらを未然に防ぐことができれば、後期高齢者になっても自分で身の回りのことができる可能性が高くなります。

禁煙によって発症リスクを低下させられる疾病について具体的にみてみると、次の4つが考えられます。

1.心筋梗塞、間欠性肢行、慢性気管支炎(すでに発症しているケースも当てはまります)

2.突然の心臓死(2~3日禁煙するだけで,血中にある一酸化炭素が排泄、突然の心臓死リスクを非喫煙者と同じくらい、減らせます)

3.骨粗鬆症(喫煙によって骨密度は低下,骨の損失率が高まるため、骨粗鬆症の危険因子となっています)

4.呼吸機能におよぼす影響(体力および自立度に直接的に影響します)

以上のように、喫煙は多くの病気を発症する要因になると考えられます。

介護スタッフの約2割が喫煙者

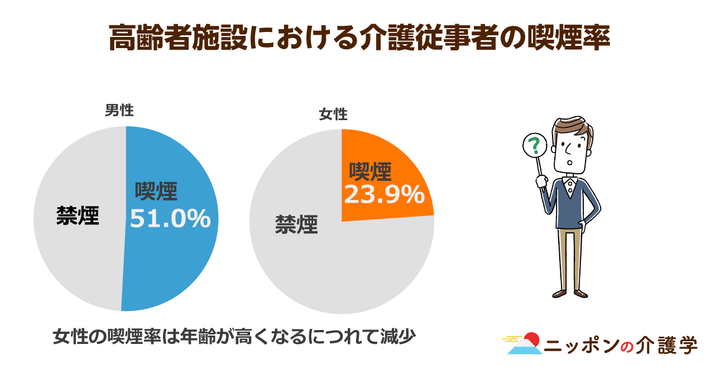

日本禁煙学会の資料によると、介護スタッフの年齢階級別喫煙率をみたとき、高齢者施設における従事者の喫煙率は、男性が51.0%、女性が23.9 %だったといいます。

男性は、年齢階級別喫煙率にほとんど差がみられない結果になっていますが、女性の場合は、年齢が高くなるにつれて低くなる傾向にありました。

喫煙とストレスの関連の強さをみると、有意な関係が見られました。

喫煙をする男性の場合は、「自分の技能を仕事で活用できている」と感じている人に対し、「普通」と感じている人の比率は約2倍、「働きがいが高い」と感じている人に対して「低い」と感じている人の比率は約4倍。

喫煙がストレスに与える影響があることが判明しました。

さらに女性の場合では、「職場環境によって引き起こされるストレスが低い」と感じる人に対し、「やや高い」と感じている人の比率は1.5倍。「高い」と感じる人の場合では 1.7倍と高くなっていました。

心理的な仕事の量的な負担や、心理的な仕事の質的な負担、自覚的な身体的負担の度合い、職場における対人関係ストレス、 仕事のコントロール、仕事の適性度については、有意な関連がみられなかったといいます。

4つの他の因子をみると、上司のサポートが高い者に喫煙のリスクが高いことがわかりました。一方、同僚、家族、友人のサポートによる満足感をみると、男女ともに有意な差はありませんでした。

受動喫煙を防ぐ健康増進法が改正

完全禁煙にできない理由

喫煙を容認する理由について「日本禁煙学会」の資料をみると、施設内における喫煙を許可する理由として「今までの生き方・嗜好を尊重する」という回答が最も多くあったといいます。

高齢者のそれまでの生き方を敬うことは大切です。そうはいっても、喫煙が人間の健康に及ぼすといわれる悪影響を鑑みたとき、喫煙を許すことは必ずしも良いことではないと考えられます。

一説によれば、煙草は覚醒剤やコカインなどと同様に人間を依存状態にするともいわれており、そうした考えに立ってみたとき、喫煙は生き方でも嗜好でもなく、単なる中毒状態ということもできます。

そう考えれば、一日も早く中毒状態から解放されるに越したことはありません。

認知症の予防に対して禁煙が及ぼす効果は、高血圧、糖尿病(あるいは肥満、運動不足も)など他の疾病に対してのそれより遥かに大きいといわれています。その側面からも、喫煙対策は急務といえます。

さらにいえば、集団生活の中での喫煙は、受動喫煙によって他人への健康被害を引き起こす可能性が高く、要介護者が喫煙をしていれば、介護者も早々に健康を損なう恐れがあります。

多数の人が暮らす施設での喫煙には問題があるかもしれません。

非喫煙者と共存できる環境を整えていく

世界と比較すると、日本はどの程度の喫煙をしているのでしょうか。

一般に欧州には喫煙者が多いと思われます。しかし、世界保健機関(WHO)の調査によれば、一人当りのたばこ摂取量をみたとき、日本は世界21位となっています。

そして、欧州の中でも取り分けたばこ好きといわれるフランスでさえ、61位です。ちなみに、EUに加盟している28カ国で、日本より上位の国は6ヵ国に過ぎません。

日本では、たばこの価格も安く、定期的な値上げが行われてはいるものの、諸外国と比べると依然として安価です。

たとえば日本では、紙巻きタバコ1箱はおおよそ500円前後。しかし、フランスでは1箱が7ユーロですから、日本円に換算すると、約850円となり、日本ではフランスの半額ほどでたばこが手軽に手に入るということになります。

そんな中、日本でも少しずつ喫煙に対する常識が変わってきました。特に有料老人ホーム、特に介護付きホームにおいて禁煙化が著しく進んでいます。

喫煙者は入れるホームも限られてきたためか、現在では有料老人ホームを選ぶ際に喫煙できるかをチェックポイントに挙げる人も多くなっています。

喫煙が可能な施設も、多くのケースでは、玄関先や駐車場など、普段入居者が足を運ばないような場所に喫煙スペースが設けられており、分煙対策も徹底しつつあります。

効果的に分煙対策を行うための留意すべき項目として、新ガイドラインでは主に3点のポイントが挙げられています。

➀喫煙場所として、喫煙コーナーよりも喫煙室の設置を推奨。

➁たばこの煙を屋外に直接排出する様式の喫煙対策機器を推奨(これは、単なる空気清浄機ではガス状の成分を除去できないため)。

➂たばこの煙や臭いが喫煙室から非喫煙場所へ流れ込むのを防ぐため、その境界で、喫煙室へ向かう0.2m/s以上の空気の流れを確保すること。

さらに、喫煙室の設置によって、壁等によって囲まれた空間が新たにできるため、法規上必要な排煙設備やスプリンクラー消火設備、自動火災報知設備といった防災設備を増設するよう勧めています。

また、喫煙室を設置できるようなスペースがない場合には床置き型の喫煙ボックスの設置を推奨しています。

このように今後も禁煙・分煙化の動きは、政府の主導でさらに推し進められることが予測できます。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 8件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定