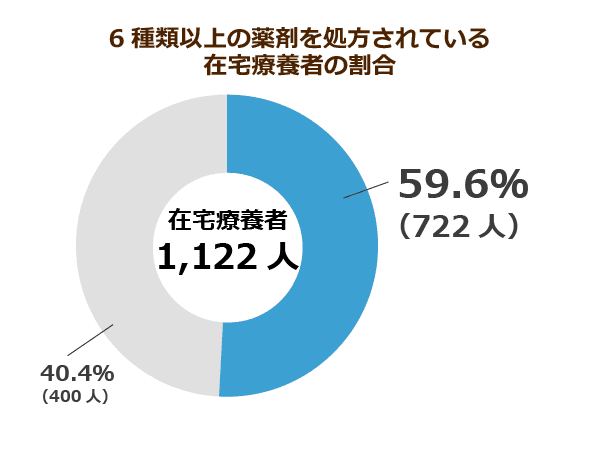

在宅療養者の6割が6種以上の薬を服用している

厚生労働省が多剤服用に関する報告書を発表

厚労省は6月14日、「高齢者の医薬品適正使用の指針[各論編(療養環境別])」を公表し、在宅療養者における平均処方薬剤種類数が6.5種類で、全体の6割以上の人が6種類以上の薬を処方されている実態を明らかにしました。

同省は2018年5月に「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」を発表し、医療機関に対して多剤服用による副作用(薬物有害事象)の危険性を指摘したうえで、不要な薬剤の処方を減らすプロセスを示すガイドラインを設定していました。

そして今回、その続編とも言える「各論編(療養環境別)」を新たに公表し、改めて多剤服用が常態化している実情を浮き彫りにして、安易な薬剤の処方に警鐘を鳴らしたわけです。

今回の「各論編(療養環境別)」は昨年の「総論編」の倍以上の紙幅で構成されており、外来患者や入院患者、医師が常駐する介護施設の入居者など、高齢者が置かれている療養環境ごとの薬剤治療のあり方を見直す方法とプロセスについて示されています。

また、高齢者によく処方される薬に関する注意点についても、総論編に追加する形で改めて盛り込まれました。

「処方カスケード」が高齢者に起こりやすい

では、なぜ多剤服用が高齢者において起こるのでしょうか。

その理由のひとつとして、加齢が進むにつれて疾患のリスクが上昇し、新たな症状が追加するたびに新規の医療機関・診療科を受診していった結果、足し算的に服用薬が増えしまうという点を挙げられるでしょう。

高齢になってくると、生活習慣病や脳血管疾患、心疾患、認知症などを並行して発症しやすい傾向にあります。

1つの医療機関・診療科では2、3剤の処方であっても、それが複数になるとどうしても薬の量は増加してしまいます。

また、薬の服用数が増えると副作用が起こる危険性が高まります。もし実際に副作用が生じた場合は、新たな薬剤で対処しなければなりません。

その場合、新規の薬剤を服用することで、さらに別の副作用のリスクが高まり、そのための薬剤も必要になる恐れがあります。

そうした副作用に薬剤で対処し続けるという「処方カスケード」の悪循環に陥ると、処方される薬はどんどん増えていくでしょう。

今回発表された指針の中に盛り込まれた厚労省の調査結果によると、在宅療養者1,211人中、6種類以上の薬剤を処方されている患者は722人。PIMs(潜在的に不適切である薬剤)の処方が行われていた患者の数は701人(58%)に上っています。

高齢者が陥りやすい多剤服用とは?

ポリファーマシーによる人体への悪影響

多剤服用のために副作用などの有害事象を起こすことを、「ポリファーマシー」と言います。

具体的に、「何剤からポリファーマシーによって副作用が発生するのか」に関しては、一律に論じることはできません。

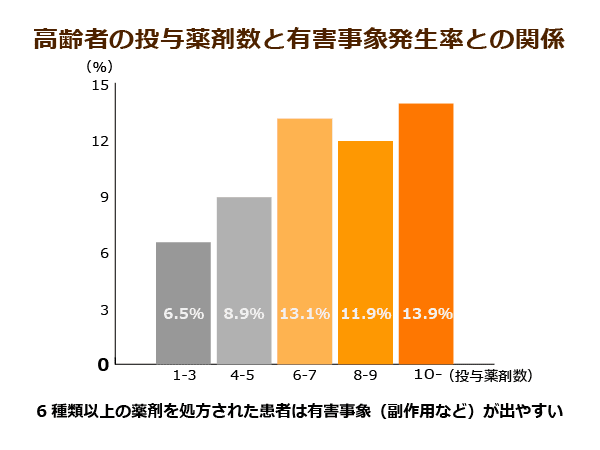

2012年に東京大学病院老年病科が行った研究によると、6種類以上の薬剤を処方された患者は、それ以下の薬を飲んでいる人よりも約10~15%ほど副作用が出やすいことが明らかにされています。

ただ、3種類の薬剤でも副作用が生じる場合もあるので、重要なのは安全性の観点からみた処方内容の適正化であると言えます。

高齢者の場合、加齢により肝機能や腎機能が低下し、代謝・排泄機能が衰えていくので、若い世代よりも薬が体内に留まりやすく、効果が強く現れる傾向があります。

そのため、多くの薬を併用することで生じる副作用が、重症化することも少なくありません。高齢者に多い副作用としては、ふらつき、物忘れ、転倒などが挙げられます。

中でもふらつきと転倒は、普段から5つ以上の薬剤を服用している高齢者の4割以上において発生しているとのデータもあります。

また、高齢になると骨密度が下がり、骨がもろくなる傾向があるため、副作用による転倒が原因で大腿骨などを骨折し、そのまま要介護状態や寝たきりになることも十分考えられるでしょう。

ほかにも、うつ病、せん妄(頭が混乱して興奮する、あるいはぼーっとした状態が続く症状)、便秘、排尿障害、食欲低下なども、薬剤の副作用としてよくみられる症状です。

お薬カレンダーの活用や一包化で残薬を防ぐ

ポリファーマシーには、処方される薬が多くなることで残薬(飲み残し)が増えてしまうという問題もあります。

日本薬剤師協会が行った調査によると、自宅で生活する75歳以上の高齢者が1年間で発生させる残薬は、日本全体で475億円分に上るとのこと。

毎食ごとに飲む薬が増えると、1人で薬の管理をしきれなくなり、飲み忘れなどが起こりやすくなるのです。

飲み忘れによる残薬を少なくするには、毎食後に服用する薬を入れて置けるポケットの付いた「お薬カレンダー」の活用や、薬局にお願いして薬をできるだけ「一包化」してもらうなどの対策があります。

また、薬によっては飲む回数が少なくて済むものや、合剤への変更ができることもあるので、残薬の多い人は主治医や薬剤師に相談してみましょう。

しかし、残薬が生じる根本的な原因は医師によって処方される薬の多さにあり、高齢者におけるポリファーマシーの状況を改善できれば、残薬の量は全体として減少すると言われています。

では現場の医師自身は、高齢者に対して多剤投与が行われている現状をどのように考えているのでしょうか。

医師との連携でポリファーマシー対策を

多剤投与についての医師の見解とは

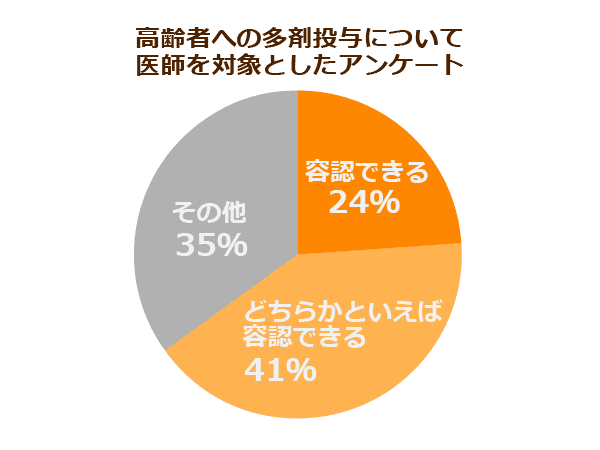

日本臨床内科医会が会員である医師を対象に行ったアンケート調査(2018年)によると、多疾患のある高齢者への多剤投与について尋ねたところ、「容認できる」との回答が24%であり、「どちらかといえば容認できる」が41%を占めるという結果が出ています。

多剤投与を容認する医師が、調査対象者全体の65%も占めているのです。

多剤投与を認める医師の意見としては、「多疾患を有する以上、多剤投与となるのは仕方がない」「高齢者は複数の診療科を受診するので、多剤となる」「処方を減らすと不安に感じる患者が多いので、困っている」などが挙げられています。

ただ残薬に対する問題意識は強く、調査対象となった医師の73%が問題として「認識している」、21%が「どちらかと言えば認識している」と答えており、全体の9割以上が残薬を問題視していました。

残薬問題に対して多くの医師が「常に減薬を意識しながら診療することが大切」「合剤を積極的に活用する」などの意見を示しています。

調査結果全体としてみれば、「多剤投与は容認するものの、日々の診療ではできるだけ投薬量を減らすよう努力している」というのが、ポリファーマシーに対する医師の姿勢であると言えるでしょう。

かかりつけ医と薬剤師に期待されること

ポリファーマシーを解決するには、まずはかかりつけ医と薬剤師が、患者の使用しているすべての薬剤を正確に把握しなければなりません。

患者の服薬歴や他の医療機関への受診状況、薬局の利用状況などを確認し、現時点でどのような薬をどのくらい飲んでいるかを確かめる必要があるわけです。

その上で、現在使用している各種薬剤が、減量や中止の対象となるかどうかの検討を行います。

その際、かかりつけ医と薬剤師には、お互いに協議し合えるだけのコミュニケーションが不可欠です。

薬剤師の中には、不明点や疑問点が出てきても、気を遣うあまりに医師への確認を行わないという人も多いといいます。

しかし、お互いにコミュニケーションを取り合い、適切な関係構築がきちんとできていれば、処方構築の時点から薬剤師がかかわるなど、より合理的な処方を行えるようになるでしょう。

全体としての投薬数を調整し、より少ない処方が実現できれば、多剤・重複投薬による副作用のリスクを大きく軽減できます。

今回はポリファーマシーの問題について考えてきました。

副作用、残薬を減らすためには多剤投与の抑制が不可欠です。

ただ、ポリファーマシーへの警鐘だけが注目され、過度な減薬によって過少医療となってしまうことは避ける必要があります。

「本当に必要な薬剤を投与しているのか」という視点を持ちつつ、減薬の道筋を探すことが大事だと言えます。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 8件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定