訪問介護事業者の倒産件数は昨年の約2倍

訪問介護事業者の運営は厳しい状況にある

東京商工リサーチの調査によると、2019上半期における「老人福祉・介護事業」の倒産件数は55件でした。

2018年の同期から2年続いて前年の同期を上回っており、介護保険法が開始された2000年以降では、年上半期で最多となっています。

その中でも、介護士の不足が問題となっている訪問介護事業者の倒産件数が激増しています。

訪問介護事業の倒産件数は、前年同期に比べて77.7%増となりました。

2000年以降で年間最多となったのは2017年ですが、このまま推移すれば、それを超える可能性も出てきました。

老人福祉や介護事業は、元々新規参入の事業者が多いのが特徴です。そのぶんノウハウに乏しい事業者も数多く流入していることが知られています。

粉飾決算などが発覚した有料老人ホームの経営母体である株式会社未来設計の大型倒産は、世間で話題となりました。しかし実際のところ、倒産した事業者全体の約8割は小規模事業者で占められています。

2018年度に実施された介護報酬改定の中では、訪問介護事業所における人材確保の必要性を強調しています。

その促進策として、人材を幅広く確保するための対策がすでに実施されていますが、効果があがっているという声は聞こえてきません。

深刻なヘルパー不足が加速する

では現実に、介護人材はどれほど足りないのでしょうか。

2018年には経産省が、2035年には約79万人の介護人材不足が生じると公表しました。

2015年の時点では約4万人が不足していたので20倍です。

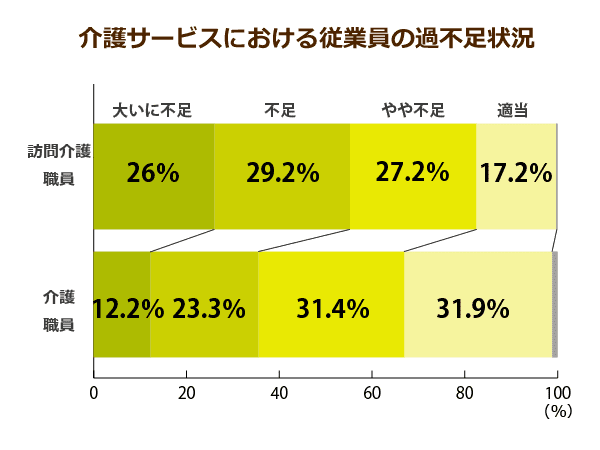

さらに介護労働安定センターが、66%の介護施設において人手不足が深刻な問題になっているというアンケート結果(「平成29年度介護労働実態調査」)を出しました。

その内容を見ていくと、介護職員が「大いに不足」していると答えた事業所は、全体の9.6%、「不足」していると答えた事業所が、24.4%。、「やや不足」していると答えた事業所が、32.6%となっています。

現場の介護職員たちが特に人材不足を感じていたのは「訪問介護員」でした。すなわち調査が行われた事業所のうち82.4%で人材が不足していることを結果付けました。

段階としては採用段階での不足感が強く、前出の介護労働安定センターによる調査結果をみると、「採用が困難である」という回答が70.2%にも達しています。

全国ホームヘルパー協議会が2018年12月に公表したアンケートでは、「ヘルパーを募集しても応募がない」と答えた事業者が88%にも上りました。

なぜ訪問介護のヘルパーは不足するのか

収入が安定しない勤務形態に不安

介護サービス分野における労働力不足が大きな問題として最初に認識されたのは、2004 年頃でした。

その頃一時落ち込んだ我が国の経済が改善し、ほかの産業の市場賃金が上昇したのです。

一方で、介護産業では介護労働者の賃金が他の産業の労働者と比べて元々低く、景気の回復に伴い、かえって賃金格差が開いたのでした。

こうした結果、介護にかかわる職員の需要が、実際の労働力を超えて発生したと考えられます。

その後、2006年4月の介護報酬がマイナス改定されたことが遠因となって、介護労働市場の名目賃金率(物価を加味せず、実際の賃金額を元にした賃金率)がさらに引き下げられました。

他産業との格差はこれによってまたさらに開いてしまったのです。

介護労働の超過需要は一層拡大してしまいました。

2008年にリーマンショックが起きたことで、収入が減少した他産業の労働者が流れ込んできました。それによって介護労働力の不足は緩和されましたが、今度はアベノミクスによる景気の浮揚感に影響を受けて、現在のさらに不足した状況に至るのです。

厚労省の公表した「平成29年度 介護労働実態調査」によると、訪問介護員の月間の平均給与は、19万8,486円と20万円を下回っています。

介護職員の平均は21万1,464円であり、差は2万円程度です。

2017年度の全産業平均月給30万4,300円(厚労省発表の「平成29年 賃金構造基本統計調査」による)と比較すると、極度に低い水準となっています。これでは、介護の担い手が育たないわけです。

介護ヘルパーの高齢化が進んでいる

現在、20代など若手の採用が進んでいないうえ、介護職の高齢化が進んでいます。

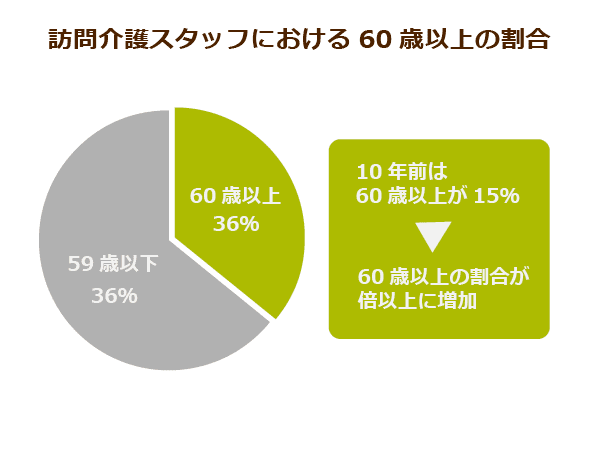

特に訪問介護に携わるヘルパーの高齢化は深刻となっています。

2014年に行われた第1回福祉人材確保対策検討会の資料によると、施設の介護職員の年齢構成については、主に30歳から49歳となっているのに対し、訪問介護員は、約3割を60歳以上が占めていました。

男女別でみると、介護職員、訪問介護員のどちらも女性の比率のほうが高くなっています。男性は40歳未満の職員が主な構成でしたが、女性は40歳以上となる職員の割合がどの職種でも過半数を占めています。

公益財団法人「介護労働安定センター」が2016年に行った調査によると、訪問介護職のうち36%が60歳以上でした。

10年前は60歳以上が15%だったということなので、高齢の訪問看護職の割合が倍以上に増えたことになります。

大阪市のある介護事業所では、その年の5月に働いた登録型のヘルパー約2100人のうち、70歳以上は126人に及びました。

ちなみに最高齢は、女性86歳、男性80歳。

よく多くの訪問介護事業所が声を揃えて主張するのは、募集しても若い人材が集まらないことです。

ただでさえ不足している若者の介護業志望者は、訪問介護の分野には集まらず、フルタイムで勤務できる介護施設へと流れてしまう傾向もよく指摘されるところです。

労働力の確保が改善への鍵となる

介護スタッフの定着と離職防止が鍵

現在、厚労省の資料によると、職種別の過不足状況は訪問介護員で90%が不足と回答しています。

さらに訪問介護スタッフの離職率は平成24年の調査で東京都福祉保健局の調査によると、訪問介護ヘルパーの退職理由について「家庭等の都合」を除くと、「責任が重い」「給料・賃金が安い」という意見が多く挙がりました。

まず「責任が重い」といった問題については、分業化がしにくい点や、マニュアル通りに進まないトラブルなどに対して対処しなければいけない点が挙げられます。

ストレスを感じた際にひとりで抱え込まず、事業所やチームで問題を共有し合う体制ができていれば、介護スタッフの精神的な負担も軽減されるはずです。

また現場介護スタッフをフォローする中間管理職が育っていないことも、業界の課題のひとつと言えます。

「給料・賃金が安い」という点については、非正規の多い訪問介護スタッフの正社員化や介護報酬引き上げによる待遇の改善という点に加えて、事業として収益を出していけるような利用者の確保が必要になります。

2019年10月には「介護職員等特定処遇改善加算」と言われる処遇改善策が創設される予定です。

訪問介護では最大6.3%のサービス料が加算されます。

しかしこれだけではまだ十分でなく、介護職のさらなる地位向上に向けた改善が求められています。

潜在介護士の呼び戻しも課題のひとつ

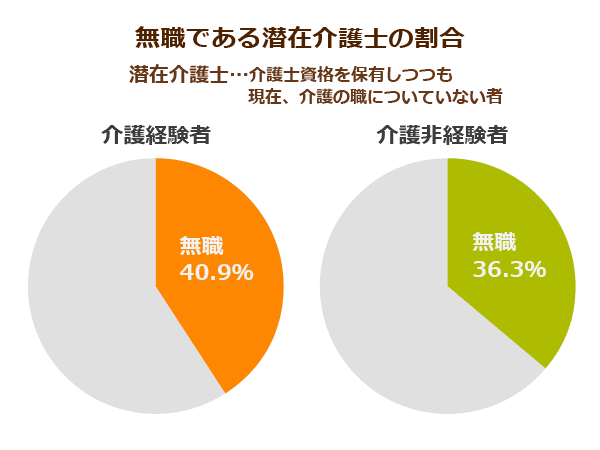

外国人材に並び、介護士不足解消への一助になるのではないかと期待されているのが、潜在介護士です。

潜在介護士とは、かつて介護現場で働いていた経験はあるものの既に離れている人や、経験はなくても介護福祉士の資格だけ持っている人のことをいいます。

日本総研がインターネットを使って行った調査によると、介護職の経験者で40.9%、非経験者で36.3%が、現在は無職ということが分かったそうです。

厚労省の資料によれば、介護福祉士として登録しながらも、約45万人が介護職として働いていないわけです。

どちらもその多くは専業主婦であり、結婚・出産を機に介護の仕事を辞めるなどし、そのまま主婦を続けていることが多くあるケースです。

残念ながら、「今後介護業界で働きたいか否か」という質問に対しては、半数以上が「いいえ」と回答しています。

しかし、全体の約4割は「すぐにもしくはそのうち介護業界で働きたい」と考えているようです。

彼らは無職とは言え、介護の専門知識を持ち合わせているわけです。

仮に介護業界に就職すれば、教育の手間とお金を省くことができるなど、事業者にとってもメリットは多いはずです。

彼らに対しては、国も支援を行っており、そのひとつが、➀離職した介護人材向けの「知識や技術を再確認するための研修」です。

またもうひとつ➁「ハローワークや福祉人材センターにおけるマッチング支援の実施」があります。

さらに、厚生労働省は、今年度の予算に➂「離職した介護人材に対する再就職準備金制度貸付の創設」を盛り込みました。

この制度の概要が公表されましたが、対象は1年以上介護職員として働いた経験を持つ離職者で、介護福祉士などの知識や技能を有している人です。

実施する主体は、都道府県や都道府県が認める団体で、貸付回数は1回で貸付上限額20万円に設定されています。

この貸付金は、「子どもの預け先を探す際の活動費」や「介護に係る軽微な情報収集や学び直し代(講習会、書籍等)」「被服費等(ヘルパーの道具を入れる鞄、靴など)」「転居を伴う場合の費用(敷金礼金、転居費など)」あるいは「通勤用の自転車、バイクの購入費など」に使うことができます。

このように各方面から訪問介護スタッフの雇用について支援や取り組みをしていますが、結果としての人員の充足にはまだ結びついていないのが現状です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 17件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定