三大死因となった老衰死に注目が集まっている

2018年は国内の約11万人が老衰で亡くなっている

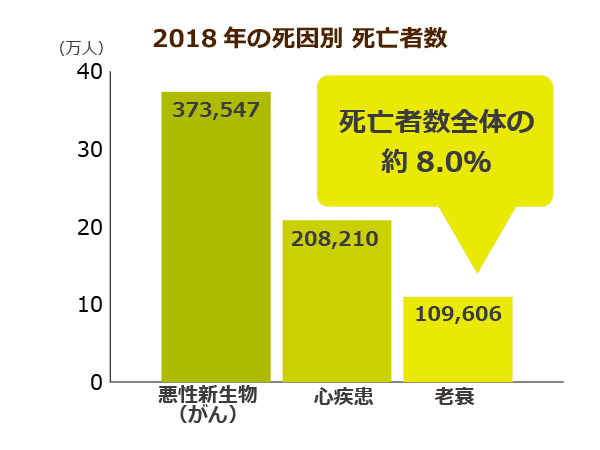

厚生労働省が発表した2018年の年間死亡者数によると、日本人の死因の第3位に老衰死が浮上してきました。1960年代以降初めての変化として注目されています。

2018年の老衰による死者は約11万人。第1位のがん、第2位の心疾患に続く人数で、2000年代以降ゆるやかに死者数が上昇しています。

特に90歳以上で老衰死が増加していおり、これは改めて超高齢社会を実感できる数字です。

さまざまながんや心筋梗塞など、この半世紀、日本人は不治の病として怖れられていた疾患と闘ってきました。

高度経済成長期を経て、国民のライフスタイルが一変。西洋型の食生活に運動不足、環境汚染など、社会の発展にともなって生活習慣病が増加する一方、医療の進歩で三大死因の予防や治療法が確立しました。

結果、死因の3位が脳血管障害から老衰死に変化したことが理由のひとつと考えられます。

医学や医薬の発展で以前なら予防や完治が難しかった病気でも早期発見、早期治療をすれば病気の進行を食い止めたり、完治を目指したりできるようになって、日本人の寿命は年を追うごとに伸びてきました。

特に、救急救命を担う急性期医療やターミナルケアに代表される終末期医療の進展で、90歳以上の高齢者ほど老衰による自然死が増加しているのです。

戦後半世紀で飛躍的に進歩した医療や日常生活の向上を通して、老衰による死亡者は全体の8.0%、2018年の1年間で10万9,606人に達しています。

そもそも老衰死とは何か

老衰とは、年齢を重ねるにつれて老化が進行し、心身の機能が衰えていく現象をいいます。

そのため、病気や事故ではなく自然に身体機能や精神機能が衰弱していって死に至ることを「老衰死」と呼びます。

また、「自然死」と呼ばれることもあります。

ケガで突然命を奪われたり、病気で完治が適わないまま死亡したりした場合には、どんなに高齢者であっても老衰死ではなく、事故死や病死です。

老衰が著しく進んでいた患者であっても、直接の原因が肺炎や心不全などであれば病名が優先されることになります。

そのため、死亡診断書に死因を記載する際も、厚生労働省のガイドラインでは、特別な病気やケガではなく、自然死で亡くなったときに老衰死としています。

では、老衰とはどのようなプロセスをたどる現象なのでしょうか。

外見上の特徴からいえば、だんだんと痩せ細って元気がなくなり、体重が減少していきます。

食が細くなるので栄養状態が悪化し、終末期医療で問題となる胃ろうによる経管栄養の必要が出てきたり、心肺機能が著しく低下したりするため人工呼吸器の利用も検討しなければなりません。

体の内部に目を向けると、老衰が進むにつれて全身の細胞の働きが低下する、タンパク質の合成が減少する、また、臓器の細胞数が徐々に減少するため内臓諸器官の機能が大幅に落ちてしまいます。

さらに、全身に慢性的な炎症が合併して発症するため、運動機能や栄養吸収機能が低下するのも老衰の特徴です。

脳の機能も低下していくので、思考力や判断力、感性や感覚がどんどん鈍くなって、認知症に発展するケースも少なくありません。

老衰死が増えたその背景には医師の判断基準の変化も

医療制度の充実と選択肢の拡大

死因で老衰が増加している背景には、医学の進歩が何より大きく影響しています。

とりわけ次の2つのポイントが原因として考えられます。

ひとつは医療制度の充実で寿命が伸びたことです。

以前なら重篤な疾患で致死率が高かった病気でも、医学や薬剤など医療が飛躍的に充実したことで助かる命が増えたり、余命が伸びたりといったケースが増えました。

日本人の代表的な死因であるがんも、今では早期発見で十分に治療可能の病気となりました。

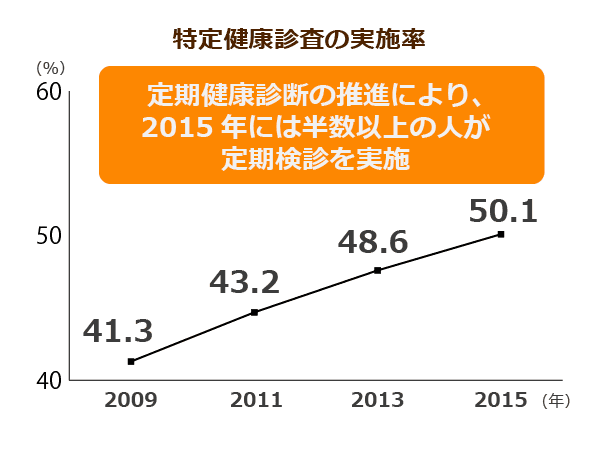

これには、労働法規や行政主導による定期健康診断の推進も大きく貢献しています。

従業員に年1回健診を受けさせる、市町村単位で特定健診やがん検診などの受診率をアップさせる努力を続けた結果、死因につながる疾患を早期に発見して、治療できる確率が高まりました。

ふたつめは、無理な延命治療が少なくなったことです。

医療の進歩とともに専門化・細分化が進み、かつては老衰死として扱われていた場合でも、具体的な臓器不全や病名がわかるようになったことで、死亡診断書に老衰死と記載される例が少なくなっていました。

しかし、日本人の死に対する考え方が多様化するにつれて、本人の意思や家族の希望でどこまでも命を延ばそうとする延命治療が減り、自然に老衰を受け止めて終末期医療で穏やかな死を迎えたいという傾向も強まっています。

その結果、延命治療が必要な場合でも、苦痛を和らげることを重要視するターミナルケアを受ける人が増えていることも、老衰死が増加している原因のひとつです。

医師の判断に委ねられるところも大きい

老衰死の増加によって注目すべき点は、戦後長い間、死因の上位から離れていたにもかかわらず、近年急速に増えていることです。

理由としては、超高齢社会になって国民はもちろん、医療サイドも老衰死に対する意識が変化したことが挙げられます。

病院による高度医療とともに在宅医療が進んだ結果、医師や医療従事者が老衰死を目の当たりにするケースが増えています。

必然的に、医師が老衰死と診断する機会が多くなっているのです。

特に、 終末期医療や介護保険制度が高齢者や障害者の生活に深く影響を及ぼすようになってから、無理に積極的な加療をするのではなくQOL(人生の質)をいかに維持、向上をさせて自然な死をサポートするかと考える、家族や医師が目立つようになりました。

そもそも、何らかの病気を抱えていても直接死因に結びつくとは限りません。

死因に病名をつけることも大切ではありますが、老衰のプロセスを家族とともに体験して患者を丁寧に看取ることで、病気だけにとらわれない死の迎え方を考えるきっかけになっているのです。

反対に、患者が死亡すると多くのケースで死亡解剖が行われる大学病院では、死亡診断書に老衰と記載されることはまずありません。

研究機関である大学医学部の付属病院は、患者の診療だけでなく医学の進展に貢献するという社会的に使命を担っています。

そのため、積極的に死因を明らかにして医学の研究に役立てられるように、たとえ死亡時に肺炎や心不全など特定の病名が死因にされていても、解剖後にそれ以外の死因が判明することも珍しくないからです。

つまり、現状は、大学病院をはじめとするこれまでの医療機関では常識だった死因に対する捉え方とあわせて、ターミナルケアや看取りといった新しい医療から見た死因という意識が並び立つ、過渡期といえるかもしれません。

こうした背景から、医師の死因に対する考え方に変化が生まれて、死因のひとつに老衰を選択するケースが増えていると考えられます。

高齢者の看取り場所が変化してきている

日本人の約14%の人が自宅で亡くなっている

日本でも戦後しばらくまで、自宅で死を迎える人が大半でした。

近くに病院や診療所が少なく往診が一般的だったこと、医師の診察を受けたときには手遅れのことが多かったことなどが理由として考えられます。

高度経済成長期とともに医療が充実して、「死ぬこと」が一般的な認識として「病院で死亡すること」へと変化していきました。

事故や病気で重篤な状態の患者は、病院で治療を受けながら死んでいくのが当たり前となっていったからです。

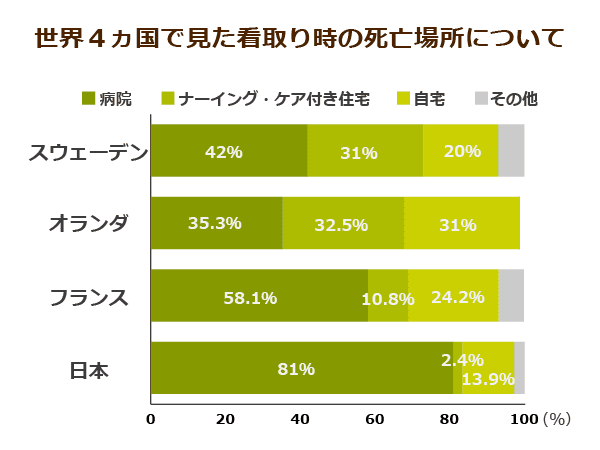

実際、日本は諸外国と比べても病院で死亡する割合がいまだに高い傾向が続いています。

しかしながら、時代に変化とともに「病院で亡くなりたくない」という希望を持つ国民が増え、できるだけ最後まで自宅で療養したいと考える割合が増えています。

実際に、ここ最近、医療機関以外の場所、たとえば自宅や老人ホーム、介護老人保健施設などで死亡する割合も、わずかながら増えてきています。

とはいえ、終末期を迎えて自宅で家族が必要な看護を行いながら最期を看取るというのは、医学が発達した現在でも難しい問題です。

看取りを専門とする在宅医療の体制がまだまだ十分とはいえないこと、もし延命治療に切り替える場合は医療機関でなければ対応が難しいことなどが大きな理由です。

ただ、国は医療費の高騰を抑えるため病床数を減少させる方針を明確化しています。

入院が長期化すればそれだけ国の医療費負担は大きくなるため、国民の「自宅で最期を迎えたい」というニーズなどを追い風に、できるだけ患者を在宅医療へとリードしたいという意図も見え隠れしています。

今後、ますます自宅で死を迎える人の割合は増えていくと予想できます。

従来の病院から介護施設や自宅での看取りに

終末期医療を重視して、本人らしい最期を迎えるための「ターミナルケア」というケア方法があります。

これは無理な延命治療ではなく、終末期を迎えた患者のQOLをいかに大切にできるかという点を重視した医療のことです。

苦痛のコントロールを目指す緩和ケアを含めながら、患者本人や家族の希望を受けて精神的に穏やかな最期を迎えるサポートをするというスタンスです。

近年、介護保険制度の改正などによって、老人ホームや介護老人保健施設の介護スタッフが胃ろうの管理や人工呼吸器など医療的ケアを担当して、最期を看取るケースも増えてきました。

前項の通り、日本人の死亡する場所が病院だけでなく自宅や介護施設など多様化していることを考えれば、ごく自然な流れと考えられます。

一方で、医師の中には、あまりに穏やかな最期を強調してターミナルケアを重視するあまり、病気を治療する機会を患者や家族から奪ってしまうリスクについて危惧する人もいます。

確かに老衰による変化と病気の進行による症状の変化は、厳密に区別して考えるのは難しいことです。

これからますます在宅医療や終末期医療が重要になる時代です。

「本人にとってベストな治療や最期の迎え方とは何か」を本人の生き方から検討し、適切なアプローチを選択する姿勢が、医療側にも患者側にも求められています。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 8件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定