緑内障のリスクは高齢になるほど増加する

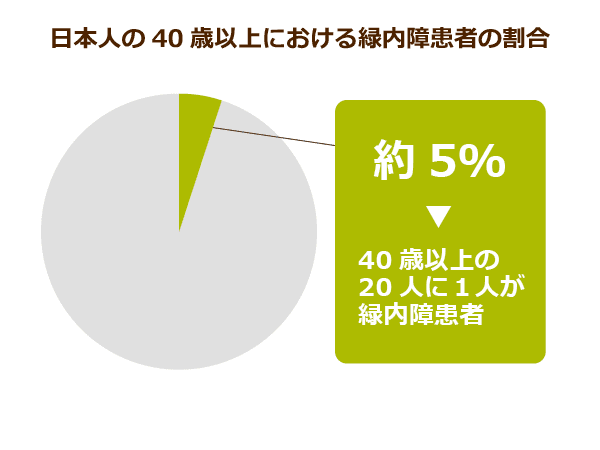

40歳以上の20人に1人が緑内障患者である

緑内障は、視神経に生じた障害によって少しずつ見える範囲が狭くなっていき、放置すればやがて失明に至るという恐ろしい病気です。

特に中高年層の発症リスクが高く、現在40歳以上の5%、すなわち20人に1人が罹病しているという研究報告もあります。早い段階から治療を始めれば進行を遅らせることもできますが、初期では自覚症状がほとんどなく、定期的な健診が欠かせません。

病気がかなり進行してから治療を開始しても、失われた視神経は回復しないので、早期発見が重要です。

緑内障は誰にでも発症するリスクがありますが、特に近視の人、血圧に異常のある人(高血圧もしくは低血圧)、糖尿病の人、睡眠時無呼吸症候群の人、喫煙習慣のある人、親類に緑内障患者がいる人などは罹患しやすい傾向にあります。

近年ではスマホ・パソコンの普及によって近視になる人が増えているため、それに伴って緑内障にかかる人の割合も増加しているのが現状です。

40歳以上の方で、ご自分の生活習慣・持病の状況を見直して発症リスクが高いと感じられるなら、最低でも年1回の視力、眼圧、眼底検査を受ける必要があります。

静かに進む視野欠損の恐怖

緑内障とはどのような病気なのでしょうか。

まず眼球の前半分には、身体で言うところの血液の役割を果たしている「房水」という液体があります。

房水は役目を終えると眼球とつながる血管へと排出されるのですが、何らかの要因でこの排出機能が働かず、房水の蓄積により眼圧が上昇し、視神経が圧迫され傷つくことで生じるのが緑内障です。

初期緑内障(視野の中心をややはずれた場所に、暗転ができる状態)はわずかな視野欠損にとどまるので、自分自身で異常に気づくことはほとんどありません。

中期(暗転が拡大し、見えない範囲が大きく広がっている状態)以降において自覚できるようになりますが、その場合、すでに失われた視野は回復できません。初期の段階から治療すれば多くのケースでは失明を回避できます。

しかし、症状を放置して中期から末期(日常生活に支障をきたすほど視野が狭くなった状態)へと進行していくと、やがて失明に至ってしまうのです。

一般的に緑内障は男性よりも女性の方が発症するケースが多く、特に「閉塞隅角緑内障」(房水の排出口である「隅角」の閉塞により眼圧が上昇し、視神経が圧迫されることで発症)は、60歳以上の高齢女性が多く発症しています。

認知症、高血圧…緑内障が多様な病気の引き金に

視覚障害の原因は緑内障が第1位

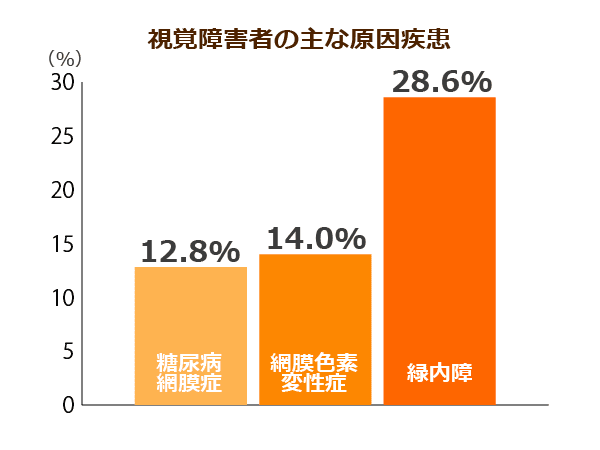

今年6月、厚生労働省の研究班(白神忠雄岡山大学教授を中心とする研究チーム)が、視覚障害者の原因疾患に関する全国規模の調査結果(18歳以上の新規視覚障害者1万2,000人を対象)を発表しました。

それによると、日本人が失明する原因として最も多かったのが「緑内障」(28.6%)で、以下、「網膜色素変性」(14.0%)、「糖尿病網膜症」(12.8%)と続いています。

また、厚生労働省が2005年度に公表した調査報告書においても、失明する原因の第1位は緑内障(25.5%)となっていました。緑内障は、現代の日本人が失明する原因として最も多いのです。

緑内障は中高年に多い疾患であるため、高齢化の進展とともに増えてきた疾患です。緑内障によって傷ついた視神経は二度と元に戻らないので、発症して失明のような深刻な後遺症が残ると、老後の生活に与える多大な影響は避けられません。

例えば、高齢になると加齢による心身機能の衰えによって、若い頃よりも転倒や交通事故の危険性が高まりますが、緑内障により失明もしくは視力が大きく失われた状態だと、そのリスクはさらに上昇します。

認知症の発症リスクが4~5割高くなる報告も

アメリカ・ワシントン大学とカイザーパーマネンテ・ワシントン・ヘルスリサーチ研究所が共同で発表した研究論文(アルツハイマー協会誌にて発表)では、緑内障とアルツハイマー病との間の関連性が指摘されて、注目を集めました。

同研究では緑内障を始めとする病気とアルツハイマー病のリスクとの関連について、65歳以上の高齢者3,877人(研究開始時点では認知症にかかっていない)を対象に5年にわたって調査を実施。

その結果、緑内障、加齢黄斑変性、糖尿病網膜症などに罹患している人は、そうでない人よりもアルツハイマー病の発症リスクが4~5割高くなっていたのです(白内障はアルツハイマー病の危険因子とは認められず)。

同研究を報告した研究者は、緑内障などの患者が必ずアルツハイマー病にかかるわけではないと強調する一方、目で生じる何らかの現象が、脳の働きと関連性があり得ることを指摘しています。

ほかにも、今年7月、奈良県立医科大学の研究チームは、緑内障の患者は睡眠中の血圧が高いことを発見・報告しました。睡眠中の高血圧は、日中の場合よりも心臓の病気を発症させる危険性が高いと言われています。

緑内障は目だけにとどまらず、認知症など多様な病気の要因にもなり得るわけです。

視野を失う前にやるべきは早期発見と治療

約5割の人が目に異常を感じてから受診している

発症後に進行すると失明をはじめ、アルツハイマー病など多様な疾患をも引き起こしかねない緑内障ですが、高齢者の間で早期発見、早期治療しようとする意識は高くないのが現状です。

「ケアマネジメントオンライン」が行ったアンケート調査(会員であるケアマネージャー880人を対象、2019年3~4月実施)によると、要介護認定を受けている利用者が医師から緑内障と診断されたきっかけを尋ねたところ、最も多かった回答は「見え方の異常があり眼科受診」(49.9%)でした。

「定期健康診断」はわずか7.1%にとどまっています。

緑内障は早期に発見し、対応していくことが肝心です。

失われた視力は元に戻らないので、定期的に眼科を受診して、自覚症状のない初期段階のうちに治療を始める必要があります。

しかし、高齢者(要介護状態)の約5割が、目に何らかの異常を感じない限り、医療機関を受診していないのです。

今回の調査では、緑内障に関する知識を豊富に持つケアマネージャーほど、利用者に眼科受診を勧める割合が高くなっています。要介護者における緑内障の早期治療を促進するために、ケアマネージャーに対する緑内障の知識を啓発することも必要と考えられます。

眼圧検査と眼底検査を定期的に受けることが重要

近年の調査では、眼圧が正常範囲内にもかかわらず、緑内障になる人が多いことも明らかにされています。例えば、岐阜県多治見市で行われた疫学調査では、眼圧が正常にもかかわらず緑内障になる「正常眼圧緑内障」が、緑内障患者全体の約7割を占めていました。

専門医であっても緑内障の患者は眼圧が高いというイメージを持つ人は多く、この調査結果は大きな衝撃をもって受け止められました。そのため、緑内障対策としては、眼圧検査と眼底検査の両方を定期的に受けることが有効になります。

前述の通り、緑内障において「視野が欠ける」などの自覚症状が出た段階では、視神経の多くが死滅している末期の状態。

初期段階では自分で気づくことができないため、意識的に検査を受けることが大切です。

年に1回の検査だけでも、早期発見、早期治療が可能になります。

今回は緑内障について考えてきました。緑内障は失明をもたらし、認知症のリスクをも高める恐ろしい病気です。高齢者本人はもちろん、高齢者を支える周囲の人間も緑内障に関する知識を持ち、早めの対策を考えておくことが必要です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 3件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定