高齢者の免許返納に関する意識が向上している

免許返納する高齢者が急増している

今年4月、東京・池袋で高齢者による車両暴走事故が発生しました。この事故以降、東京都内で運転免許証の自主返納を行うドライバーが増えていることが報告されました。

警視庁の発表によると、4月~10月末までの7ヵ月間で、免許証を返納した人は4万2,252人に上りました。これは、前年の同時期における2万3,473人の1.8倍です。

自主返納者の9割以上が高齢者(65歳以上)であり、重大な交通事故がきっかけとなって、高齢ドライバーの安全に対する意識が変わりつつあります。

同様に岩手県でも、今年1月~10月末までの運転免許証の自主返納者数は4,139件となりました。過去最多であった昨年の3,752件を、すでに上回っている状況です。

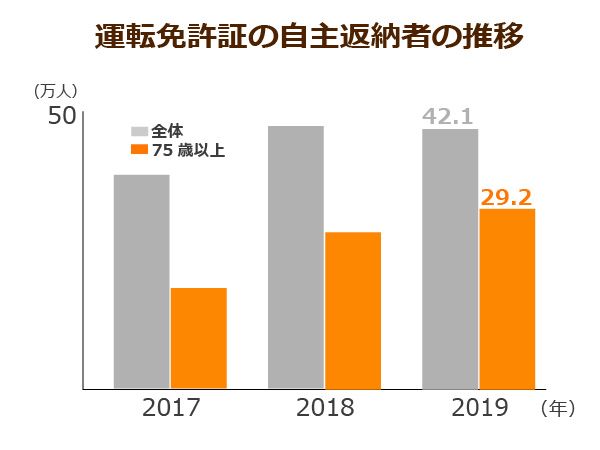

警察庁のデータによると、運転免許証の自主返納者は1998年に制度が導入されて以来、毎年増え続けており、2017年にはこれまでで最も多い42万2,000人となっています。

そのうち75歳以上の高齢ドライバーによる自主返納は全体の約6割となる25万3,000人。こちらも制度導入以降で最多です。

不安を感じたら運転を止めるという考え方が、少しずつ高齢者の中で広まりつつあるのです。

運転免許証を自主返納制度とは

運転免許証の自主返納制度とは、自動車の運転に不安を感じるドライバーを対象に、有効期限の残っている運転免許を返納してもらう制度のことです。

返納する年齢に制約などはありませんが、高齢ドライバーによる交通事故の多発が制度導入の理由だったことから、主として高齢者が自主返納者として想定されています。

返納手続きを行えるのは管轄地域の警察署(地域によっては交番で受け付けている場合もあります)、もしくは運転免許センターです。

返納時には、運転免許証に代わる公的な身分証として利用できる「運転経歴証明書」の発行申請を行えます。

運転経歴証明書を申請するには、専用の交付申請書(運転免許センターや警察署でもらえます)、住民票または申請者の氏名、住所、生年月日を確認できる身分証明書、印鑑、申請用写真が必要です。

先に述べた通り、自主返納制度に基づいて免許証を返納する高齢者自体は増えています。

しかし高齢ドライバー全体に占める返納者の割合は少なく、警察庁のデータによると75歳以上の返納率は、年々増えているとはいえ2018年時点で5.18%に過ぎません。

国民生活センターが行った調査(2016年実施)によると、「自分の運転テクニックなら、充分、交通事故の危険を回避できる」と考える人の割合は、64歳以下では2割以下であるのに対し、65~69歳で29%、70~74歳で46%、75歳以上で53%と、年齢が上がるほど高いという結果が出ています。

このことから、自分の運転に自信を持ち、免許を返納しない高齢ドライバーが多いことが窺えます。

高齢者の認知能力低下が死亡事故を引き起こす

2019年上半期の高齢者事故は170件も発生している

返納者数・返納率が毎年増えている一方で、高齢化が急速に進展するなか、高齢の運転免許保有者自体は年々増え続けています。

平成29年版『交通安全白書』によれば、75歳以上の運転免許保有者数は、2006年時点では約258万人でしたが、2016年時点では約513万人。団塊の世代を含む免許取得者の高齢化によって、10年間で倍増しているのです。

このままいくと、2021年には600万人を突破するとの試算もあります。

そして、運転免許証保有者数の増加とともに増え続けているのが、高齢ドライバーが引き起こす死亡事故です。

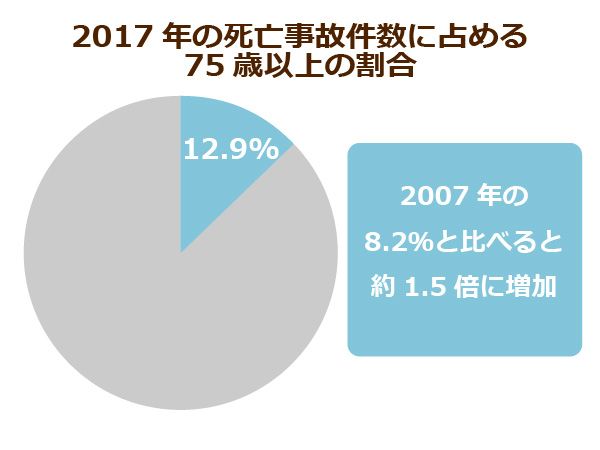

警察庁の資料によれば、2019年上半期における高齢者の交通死亡事故件数は計172件。また、死亡事故件数全体に占める75歳以上の割合は、2007年時点では8.2%でしたが、2017年には12.9%まで上昇しています。

75歳以上のドライバーが起こす交通死亡事故数は毎年ほぼ横ばいで推移していますが、若い世代の交通死亡事故件数が毎年減少しているため、全体に占める割合が高くなっているのです。

こうしたデータを見る限り、高齢者による運転者は、若い世代よりも死亡事故につながる確率が高くなっています。

認知機能の低下が原因のひとつ

なぜ高齢者は交通死亡事故を引き起こしやすいのでしょうか。

警察庁の調査によると、2018年に死亡事故を引き起こした75歳以上運転者の49.3%が、事故前に受けた免許更新時の認知機能検査において「認知症・認知機能低下のおそれがある」と指摘されていたことが明らかにされています。

同庁によれば、2018年に死亡事故を起こした75歳以上は460人で、そのうち免許更新時に74歳以下だった人を除いた人数は414人。

その414人のうち、第1分類(認知症のおそれがある方)は20人、第2分類(認知機能が低下している方)は半数近くの210人に上っていました。

このことから、高齢者による交通死亡事故の背景には、加齢による認知症や認知機能の低下が大きく関与していることがわかります。

しかも、第1分類の20人のうち3人は、検査後に免許の自主返納・失効したにもかかわらず、引き続き運転を行っていました。無免許運転をして、交通死亡事故を起こしたわけです。

実は免許返納後・失効後に高齢者が無免許運転するケースは全国的に起こっています。

例えば昨年9月、福島県では「4日前に自主返納したばかり」という80代の男性高齢者が、歩行者2人をはねるという事故を起こしました。

その男性は、「移動のためについ運転してしまった」と供述していました。

免許返納が能力低下につながることが判明

運転をやめたら要介護度が2倍になった

高齢ドライバーの交通事故が頻発したことで、高齢者に運転免許証の自主返納を迫る雰囲気が社会的に強まってきました。

運転を止めるよう高齢者に勧めることは、事故を未然に防ぐという点では社会的に決して間違いではありません。しかし、高齢者が自主返納によって移動手段を失うと、活動量が減って健康度が下がるとの研究報告もあります。

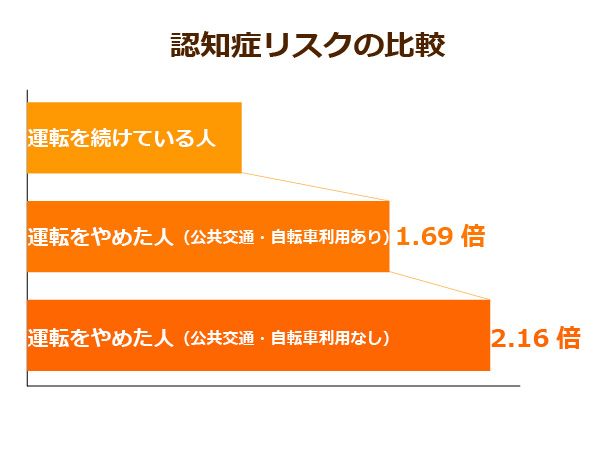

今年9月、筑波大学の研究チームが、車の運転を止めて自由な移動手段を失った高齢者は、運転を続けた人よりも要介護状態になるリスクが2倍高いとの研究結果を発表しました。

この研究ではまず、2006年~2007年時点で車の運転をしていた高齢者(65歳以上)2,844人を対象に、2010年時点で運転を行っているかどうかを改めて確認。

そのうえで、「運転を続けていた人」2,704人と「運転をやめた人」140人に分けて比較分析したところ、運転をやめた人は、続けていた人よりも、要介護状態になるリスクが2.04倍も高かったとの結果が出たのです。

返納後の移動手段には電動自転車などを活用

もちろん、この研究結果から「高齢者は車の運転は続けた方が良い」とは一概に言えません。しかし、移動手段がないことによって生じるデメリットがあるのも確かです。

例えば、75歳以上の運転免許返納率は都道府県ごとに大きな差があります。その理由は、「地方だと返納した場合に移動手段が大きく制限されてしまうから」だと言われています。

車がなくなると買い物にも行けなくなり、それまで通りの生活を送ることが難しくなる地域があるのです。

そんな中で近年、免許返納後における高齢者の移動手段として「電動アシスト自転車」が注目されています。

現在、電動アシスト自転車市場は急成長中で、自転車産業振興協会によると、2009年から2018年にかけて年間生産台数は26万台も増加しました。

高齢者の「足」を社会の側が一方的に奪おうとするのではなく、電動アシスト自転車のような代わりの移動手段を提案する視点も重要だといえます。

ただ、高齢者による自転車事故も近年多発しているのが現状。自動車同様、あくまで高齢者本人の認知能力・運動能力を踏まえたうえで、移動手段を検討することが大事です。

今回は運転免許証の自主返納について考えてきました。団塊の世代が75歳以上になる2025年が迫る中、高齢者の免許証をめぐる議論は今後さらに活発になりそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 8件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定