カジノなどのリゾート施設誘致が実施されている

ギャンブル依存症の治療が保険適応になった

11月20日、厚生労働省は、中央社会保険医療協議会のなかで、ギャンブル依存症の治療を公的医療保険の適用対象とするとの考えを示しました。

今後は、来年度の診療報酬改定に向けて検討を行い、結論を出すとしています。

同省が今回の発表に至った背景には、昨年の7月に成立した統合型リゾート実施法の影響があると考えられます。

この法律は、従来特別法で認められてきた競馬や競艇などの公営ギャンブル以外にも、観光をはじめとして地域経済への貢献を目的とした公益性の高さを理由として、民営のカジノを合法化するものです。

この法律の成立によって、全国各地でIRと呼ばれるカジノを含んだ統合型リゾートの誘致が盛んになっていくと見られています。

この法律の中では、日本人のカジノ入場に対して入場料を徴収するほか、入場回数制限や、マイナンバーによる身元の確認など、ギャンブル依存症への対策が盛り込まれたものとなりました。

今回のギャンブル依存症の保険適用に関しても、こうしたギャンブル依存症への対策の一環として国が打ち出したものです。

とはいえ、ギャンブル依存症の治療に税金や保険料が投入されると、反発の声が挙がることも予想されています。

日本人に多いギャンブル依存症とは

ギャンブル依存症とは、その名前の通り、ギャンブルに依存してしまう症状を指します。

ギャンブルにのめり込み、やりたい気持ちを自分で抑えられなくなってしまったり、ギャンブルをやるために借金をしてしまったりするのが主な症状です。

ほかにも、ギャンブルで出した損失をギャンブルによって取り返そうとすることや、ギャンブルをするためには嘘をついてしまうなどの症状があります。

これは、ギャンブルを行う際に起こる、脳の働きが原因のひとつです。

ギャンブルで勝った際、幸せを感じるドーパミンという物質が脳内に分泌されます。この幸せな感覚によって、薬物依存症やアルコール依存症と同じように、ギャンブルへ依存してしまうのです。

特にパチンコなどにおいては、機械が音や画像で演出を行います。この演出によってドーパミンが分泌されやすくなり、依存がさらに深刻になると指摘されています。

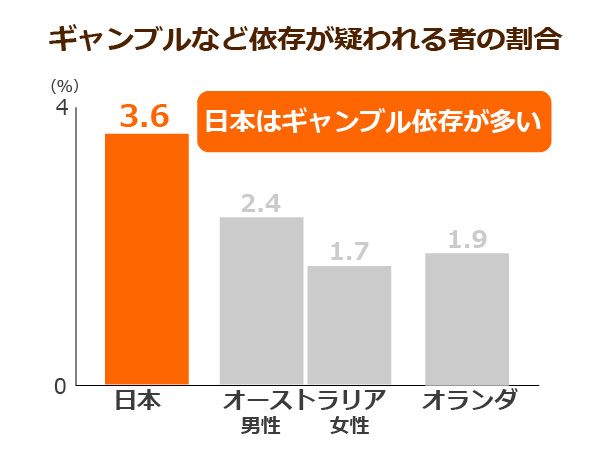

事実、2017年9月に国立病院機構久里浜医療センターが発表した「国内のギャンブル等依存に関する疫学調査」という資料によれば、ギャンブル経験のある人のなかからギャンブル依存症の疑いをある人の割合を調べたところ、日本では3.6%の人が該当しました。

同じ調査で比較した場合、2位のオーストラリア(男性2.4%、女性1.7%)や、3位のオランダ(1.9%)を大きく引き離してトップになっています。このことから、国内のギャンブル依存症が深刻な問題であることが分かります。

孤独な高齢者はギャンブルに依存しやすい

幸せな気分になれるドーパミンが依存状態へ導く

2013年に行われた調査によれば、パチンコやパチスロのようなギャンブル用電子的ゲーム機械(EGM)は、日本の設置数は役460万台で1位となっています。これは、2位のアメリカに設置される約89万台を大きく引き離した結果です。

また、世界にあるEGMの約6割が、日本に集中していることもわかっています。

また、キャピタル&イノベーション株式会社が行った調査によれば、2013年時点でのこうしたギャンブルの市場規模は、北米の7兆1,858億円、マカオの4兆5,000億円に次ぎ、3兆6,300億円で3位という結果が判明。

原則的に賭博が禁止されているはずの日本は、隠れた賭博大国だった事実があらわになりました。

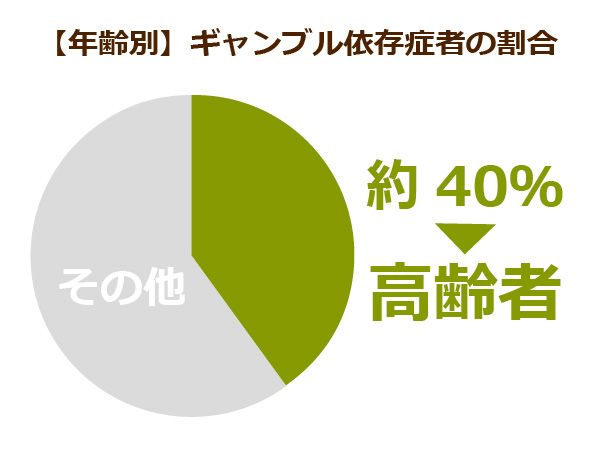

また、ギャンブル依存症の中でも特に大きな問題となっているのが、高齢者のギャンブル依存症です。

厚生労働省が2014年に行った調査によれば、国内のギャンブル依存症の患者数は約536万人。そのうち50代以上の男性が約190万人、女性が約7万人と、合計で患者全体の4割を占めることがわかっています。

さらに、ギャンブルにお金を注ぎ込み、老後に破産するケースもあります。

ギャンブルで寂しさを紛らわせる高齢者たち

どうして高齢者がギャンブル依存症になってしまうのでしょうか。

データを見ると、50歳以上の男性が190万人と、特に大きな割合を占めていることがわかります。こうした人々は、定年退職などを迎えたあと、今まで仕事に没頭してきたために、家庭での居場所がなく、さらに趣味もないという状況に陥るケースが多いです。

その喪失感や寂しさを紛らわすために、ギャンブルに走ってしまう人が多くいると言われています。

また、そもそも収入の少ない若年層や、子育てなどで出費がかさんでいる中年層に比べて、蓄えてきた貯金があることなども、ギャンブルに手を染めやすい理由のひとつです。

こうした依存症では、初期では前述の通り、勝った際の演出を見たときに放出されるドーパミンの影響で快楽を感じることが目的となっています。しかし、続けるうちに、ギャンブルそのものに快感や安心感を得るようになってしまうのが特徴です。

そのため、勝てないとわかっていても、ついギャンブルの快感を求めてしまい、やめられなくなってしまいます。

また、それを止めようとする周囲も、ギャンブルを辞めさせようとする行為自体に価値を見出してしまい、共依存と呼ばれる状態になってしまうこともあります。

依存症の治療で社会保障費が増大する恐れも

高齢化でギャンブル依存症者が増加する可能性がある

高齢社会が進むにつれ、ギャンブル依存症に陥る人が急激に多くなっていることが問題視されています。

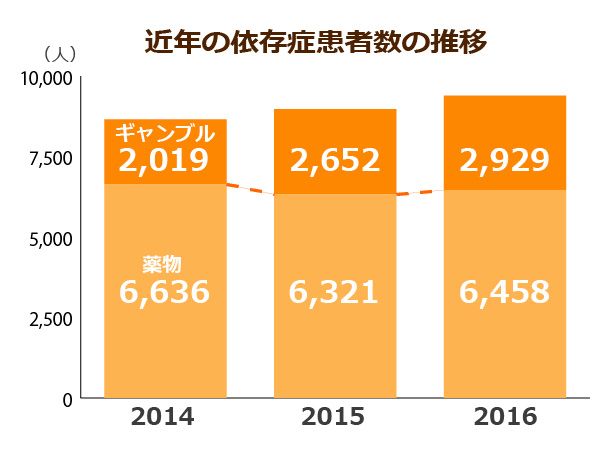

事実、今年の9月に厚生労働省が発表した資料によれば、2014年は外来患者数が2,019人、入院患者数が205人であったギャンブル等依存症について、2016年にはそれぞれ2,929人、261人に増加しています。

薬物依存症が2014年にそれぞれ6,636人、1689人、2016年には6,458人、1,431人であることと比較しても、その4割程度の人数に迫るなど急増を続けています。

冒頭の中央社会保険医療協議会の中で厚生省が行った説明によれば、こうした増加はギャンブル等依存症の外来診療を行う医療機関数が増えたことも影響しているとしていますが、増加した数がすべてその要因によるものかは疑問です。

こうしたなかで東京都は、IRなどの誘致を検討しつつも、慎重な姿勢を見せています。今年度中には、国内のギャンブル依存症対策などに関する調査を行うことを発表しました。

国はIRによって、外国人観光客の誘致などをはじめとして、地域経済が振興することをメリットに掲げています。

しかし、もしギャンブル依存症がこうしたIRの影響で増えるとすれば、その治療のためにかかる社会保障費が増大することが懸念されます。

今後必要とされるのは総合的な患者の支援

ギャンブル依存症の治療に関しては、単にギャンブルを辞めさせればいいという話ではありません。

高齢者がギャンブルに走りやすいとして紹介した前述のような例で言えば、趣味や家庭での居場所を失ったままギャンブルを辞めさせたとしても、代わりにアルコールに走ってしまうなどの可能性が考えられます。

そのため、依存に走ってしまった原因を取り除くという視点が重要となるのです。

国は、今回打ち出したギャンブル依存症治療への公的医療保険の適用のほか、全都道府県や政令都市で、2020年度までにギャンブル依存症患者の治療を行う医療機関を制定。

今年の4月に「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」を閣議決定し、全国で依存症の治療が受けられる体制を整える方針を打ち出しています。

IRに対応して行っている国の施策のほか、カジノの事業者側にも「適度なギャンブル」の啓発が求められます。賭け金や賭博の内容の自主規制、利用者のチェックなどの対策も必須です。

地域振興を目的としたIRのはずが、ギャンブル依存症の治療費で社会保障費を増大させ、多くの高齢者を破産させる――。そんな未来が訪れないためにも、国や事業者には依存症の対策を徹底することが求められています。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 4件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定