高齢化する引きこもり問題…政府は対策を強化

引きこもり関連の相談窓口を一本化へ

12月10日、厚生労働省は引きこもりに関連した「介護」や「困窮」などの問題を持つ家庭に対応するために、自治体に対して支援体制の強化を促す方針を決定しました。

具体的には、医療・介護などの制度上の縦割りをなくして相談窓口を一本化し、就労から居場所の確保まで、社会とのつながりを持てる仕組み作りをする市区町村を財政面で支援するという内容です。

関連法案が来年の通常国会に提出される予定で、最速だと2021年度から実施されます。

内閣府が今年3月に公表した調査によると、40~64歳の中高年世代における引きこもりは全国に約61万3,000人。近年では親が80代、子どもが働かないまま50代になって生活が困窮してしまう「8050問題」に直面する家庭が増えています。

以下の調査結果からは、若年層だけでなく、中高年層の引きこもりが多いことがわかります。

中高年の引きこもりの子どもを高齢の親が世話しているような家庭では、「親の病気や介護」「貧困」など複数の生活課題を抱えていることも多くなっています。

しかし、自治体の相談窓口は別々になっており、「担当者の間で情報が共有されていない」「たらい回しにされる」などの問題が指摘されていました。

こうした声を受け、厚生労働省の有識者会議では、従来の仕組みのままだと十分な対応が難しいと判断しました。

今後、相談体制の改善など、問題解決に向けて一体的に取り組みを進める自治体を財政面で支援し、社会福祉法などと関連付けて事業費を交付できるよう制度改正を行うことを決めたわけです。

「引きこもり」の定義とは?深刻化する8050問題

内閣府によると、引きこもりの定義とは、以下のような行動パターンが6ヵ月以上続いている人です。

|

|

趣味や用事のときだけ外出する |

|---|---|

|

|

近所のコンビニなどには出かける |

|

|

自室から出るが、家からは出ない |

|

|

自室からほとんど出ない |

ただし、「その状態となったきっかけが病気、妊娠、介護・看護である人、普段から家事・育児をしている人で、最近6ヵ月間に家族以外とも会話をしている場合」、あるいは「自宅で仕事をしている場合」を除きます。

近年、引きこもりは高齢化しつつあり、特定非営利活動法人「KHJ全国ひきこもり家族会連合会」の調査によると、2018年度における引きこもりの平均年齢は35.2歳。

2002年に行われた統計調査では26.6歳でしたから、ここ16年ほどで8.6歳も上昇したわけです。

さらに長期化する傾向もあり、特定非営利活動法人「KHJ全国ひきこもり家族会連合会」の調査によると、2018年度における平均引きこもり期間は12.2年(家族調査)で、2000年代はじめに統計が取られて以降、過去最長を更新しています。

若年世代に引きこもり状態となり、そのまま40代、50代と年齢を重ねていくケースも少なくありません。

その結果、8050問題が顕在化するようになりました。社会的に親子が孤立する、あるいは親の年金に頼って生活していた子どもが親の死後に経済的に困窮するといった事態が日本社会の中で増えつつあります。

こうした状況に対して行政の側も対策を迫られています。例えば東京都では今年1月、引きこもり対策支援の担当部署が、従来の「青少年・治安対策本部」から「福祉保健局」に移管されました。

それまで、引きこもり支援は34歳までの人を想定していました。しかし高齢化を受けて、年齢制限を撤廃し、支援対象を拡大したのです。

深刻化する中高年の引きこもり「8050問題」

原因は「仕事」と「人間関係」関連が多数

では、中高年世代が引きこもり状態となった理由は何でしょうか。

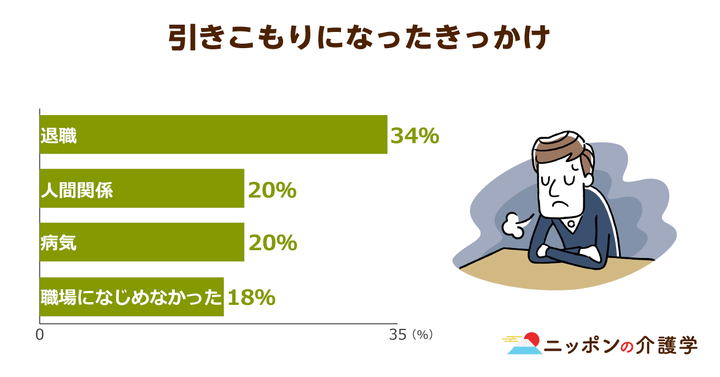

内閣府の調査によれば、引きこもり状態にある40~64歳の男女にそのきっかけを尋ねたところ、最も多い回答が「退職した」(36.2%)でした。

以下「人間関係がうまくいかなかった」(21.3%)、「病気」(21.3%)、「職場になじめなかった」(19.1%)、「就職活動がうまくいかなかった」(6.4%)と続いています。

退職や職場になじめなかったなど、仕事を辞めてそのまま引きこもりになるケースが多いわけです。

40代前半の場合、就職活動の時期に引きこもり始めた人が目立っています。その要因として考えられるのが、この世代が10代後半~20代前半の頃は就職氷河期だったという点です。

就職活動がうまくいかず、そのまま自宅で無職状態となって、引きこもりに至った人が多いのではないかと考えられます。

今はまだ40代前半でも、引きこもりのまま40代後半、50代と年齢を重ねていくと、将来的に8050問題に直面することは避けられません。

就職氷河期の就労支援に603億円の予算を確保

就職氷河期世代(おおむね現在の30代半ば~40代半ば)が40代以上の年齢になったため、中高年世代のひきこもりが増えているとの有識者からの指摘もあり、最近になって政府も本格的な対策に乗り出しています。

そのひとつが、就職氷河期世代に対する就労支援予算の拡大です。

バブル崩壊後に就職難に陥った世代への就労支援として、2020年度予算では前年度比23.3%増となる603億円を計上。全国のハローワークに専門の窓口を設置し、就職相談から職場定着までを一貫して支援する体制を作る方針を明らかにしています。

さらに厚生労働省は今年12月、就職氷河期世代の就労を後押しするために、企業において原則禁止とされている「年齢を制限した採用活動」を30代後半~40代後半の世代に限って全面解禁し、民間の就職サイトでも求人募集できるようにする意向を示しました。

氷河期世代を対象とする求人については、今年8月からハローワーク経由に限り認めていましたが、今後民間企業においても同様の条件で募集できるようになるわけです。

相談窓口での「支援」そのものにも課題がある

相談をしても約4割が支援を中断している

前述のように就労支援策は拡大しつつあります。しかし、取るべき対策はそれだけではありません。

KHJ全国ひきこもり家族会連合会の調査によると、引きこもりの問題を解決するために行政の支援サービス・医療機関を利用したものの、「(支援の)利用を中断したことがある」と回答した本人・家族は調査対象者全体の約4割に上っています。

その理由は、本人の声としては「窓口をたらい回しにされたから」「相談したのに仕事としての対応」「親身ではなく、相手にされなかった」などで、家族の声としては「窓口の対応が事務的で、親の不安や本人の苦しみ、気持ちへの理解がない」「たらい回しで同じことを一から説明することに疲れた」などが挙げられていました。

冒頭で紹介した厚生労働省の新たな支援策では、自治体における引きこもりの相談窓口を一本化するという内容が含まれています。本人・家族が「たらい回しにされている」と感じている現状を改善するには、今回公表された施策は必要です。

しかし、「親身になってくれない」「相手にされなかった」などの声も多数あることから、引きこもり相談にきちんと対応できる知識・スキルを持つ人材・職員の育成体制を充実させることも重要です。

支援スタッフは専門知識やスキルに不安を感じている

厚生労働省は、本人・家族へのサポートを適切に行える人材を養成するため、「ひきこもり支援に携わる人材の養成研修・ひきもりサポート事業」を2013年度から実施し、2018年度にはその拡充を行いました。

しかし、今後さらなる強化策を打ち出し、適切な支援人材を育成することに注力し続けなければ、「支援を受けることをあきらめる」というケースは減らないでしょう。

関東一都六県の保健所等を対象としたアンケート調査(2018年度、厚生労働省実施)では、引きこもり相談支援・訪問における課題として、「専門支援機関の情報が乏しい」をはじめ、本人や家族へとのかかわり方がわからない、スキルを学ぶ機会がないなどの回答が多くみられました。

専門知識・スキルが不足しているとの声は、現場からも挙がっているのです。

今回は引きこもりと8050問題を考察しました。引きこもり対策には相談窓口の一本化も大事ですが、それと同じく、あるいはそれ以上に、安心して相談に乗れる人材の育成が不可欠です。

今後政府がさらなる有効な施策を提示できるかどうか、注目したいところです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 7件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定