政府は介護ロボットの導入を進める方向

介護施設でのロボット購入には支援金によるサポートも

厚生労働省は現在、「パワーアシストスーツ」や「アシストカート」などの介護ロボットを、公的保険制度の適用とする検討を進めています。

2020年度中に試験的に導入して効果を確かめ、2021年度の介護報酬改定において、対象とするか否かの最終的な判断を行う予定です。

現状では、介護ロボットの導入により介護報酬で加算を受けられるのは、「見守りセンサー」を導入している特別養護老人ホームなど一部の施設に限られています。

そのほかの介護ロボットについては、都道府県の基金により、導入した際に最大で約30万円が支給されるという支援制度のみです。

介護報酬の加算対象となる介護ロボットが増えれば、介護現場への導入はさらに進むと考えられます。

12月11日には、加藤勝信厚生労働大臣が都内のホテルで講演を行い、「ICT・介護ロボットなどを介護現場にもっと導入してもらい、効果が確認できたものを介護報酬の中に取り入れることで、導入を広めていきたい」との意向を改めて明らかにしました。

背景には介護業界の人材不足と将来的な人口減少

国が介護ロボットの導入を促進しようとする背景には、介護分野の労働力不足があります。

厚生労働省の資料によれば、介護職員の数は現行の介護保険制度がスタートした2000年度当時は約54万9,000人でしたが、その後、高齢化の進展とともに増え続け、2005年度には100万人、2011年度には150万人を超え、2016年度には約183万3,000人まで増加しました。

ところが、介護職員数が増え続けているにもかかわらず、現場の介護施設などでは職員不足が年々強まっています。

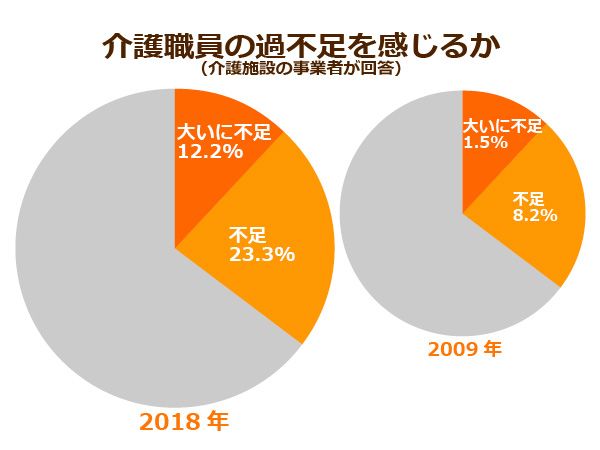

公益財団法人介護労働安定センターの「介護労働実態調査」によると、介護施設に介護職員の過不足感を尋ねたところ、「大いに不足」「不足」と回答した施設の割合は2009年度当時では9.7%でしたが、2018年度では35.5%まで上昇しました。

訪問介護事業所にも同じ質問をしたところ、2009年当時で既に30%を超え、2017年度には50%以上の事業所が人手不足を感じています。

全体としての介護職員数は増えているものの、ニーズの増加量にまったく追い付いていないわけです。

しかも介護分野の就業者を確保しようにも、急速な少子化の進展により、労働力人口自体が年々減少し続けているのが現状。介護施設・事業所は今後さらに職員を集めにくくなるとも考えられます。

そのため政府としては、より少ない人手で介護現場を回せるように、介護ロボットの導入を普及させたいのです。

実は介護ロボットの普及は進んでいない

期待される役割と導入のメリット

厚生労働省の資料によると、そもそもロボットとは「情報を感知する(センサー系)」「判断する(知能・制御系)」「動作(駆動系)する」の3つの要素技術を持つ知能化した機械システムであり、介護ロボットは「利用者の自立支援、介護者の負担軽減に役立つ介護機器」であると定義されています。

例えば車椅子の移動やベッドと車椅子間の移乗支援を行うロボット、日常生活行動(食事、入浴、排泄など)を支援するロボット、上肢・下肢に装着し、運動機能を補助する役割を果たすロボットなどは、介護ロボットに該当するわけです。

厚生労働省が行った「介護ロボットの効果実証に関する調査研究事業」によると、介護ロボット導入によって生じた効果を介護施設・事業所に尋ねたところ、「利用者の負担軽減」や「職員の負担軽減」の回答割合が特に高いという結果が出ています。

「移乗支援(装着型および非装着型)」ロボットを導入した施設では「職員の離職防止」、「見守り」ロボットを導入した施設では「ヒヤリハット・介護事故の防止」につながったとする回答割合が多くなっていました。

また、施設・事業所の利用者にも同様の質問をしたところ、「自分が介護者に気を使わなくても良い」との回答が多く、「見守り」ロボットに対しては「転倒が減る」との回答が4割近くを占めています。

こうした調査結果からもわかる通り、介護ロボットの導入は、施設・事業所、さらに利用者にとっても大きなメリットが期待されるわけです。

6割の施設が介護ロボット導入の予算がないと回答

多様なメリットをもたらす介護ロボットですが、実際のところ、どのくらいの介護施設・事業所が導入しているのでしょうか。

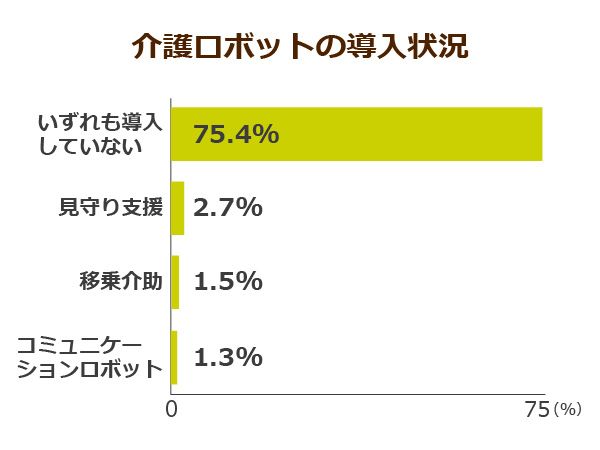

「介護労働実態調査」によると、介護ロボットを導入しているかどうかを介護施設・事業所に尋ねたところ(n=8,707)、「いずれも導入していない」との回答割合が全体の75.4%にのぼっていました(2017年度実施)。

75%もの介護施設・事業所が、介護ロボットを導入していないわけです。

さらに現行制度では、見守り機器を導入している施設に対して介護報酬上の加算が認められますが、実際に加算の届け出をしているのは導入施設・事業所のうちわずか5.8%。

届け出をしない理由として、「要件を満たすだけの見守り機器の台数を導入していない」との回答が全体の3割を占めていました。

なぜこれほど介護ロボットの導入が進んでいないのでしょうか。

「介護労働実態調査」によると、その理由として最も多かったのが「導入する予算がない」(59.3%)で、回答全体の中で突出して多くなっていました(複数回答)。

ほかにも「誤作動の不安がある」(30.2%)、「維持管理が大変である」(29.9%)などの回答もみられ、実際の現場では介護ロボットを評価していない声も多数あることがわかります。

購入の金銭的支援と効果の検証が必要になる

効果がわからないという意見も

福岡県・北九州市が、介護ロボットを導入している介護施設で働く介護職員49人にアンケート調査を行ったところ、「介護ロボットの利用によって介護作業全体の負担が軽減されたと思う」と回答したのは36人(73.5%)にのぼっています。

しかし、介護ロボット利用よる精神的負担感の変化を尋ねたところ、過半数の28人が「変わらない」、17人が「増えた」と回答。「減った」と回答したのは、3人にとどまっていました。

負担感変化の理由としては「理解不足のまま導入され、精神的にきつかった」「操作方法が難しく、ゆとりをもって仕事ができなかった」などが挙げられています。

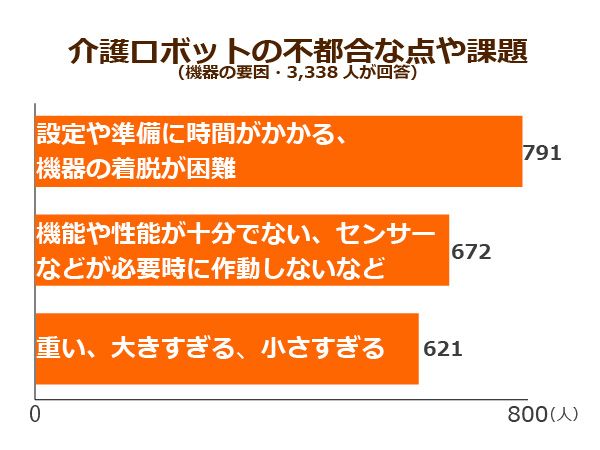

さらに厚生労働省が介護職員を対象に行ったアンケート調査(n=3,338)によると、介護ロボットの不都合な点を尋ねたところ、「設定や準備に時間がかかる、機器の着脱が困難」(回答数791)が最も多い回答となっていました。

現場の職員の中には、介護ロボットの操作が大変なため、導入による負担軽減・ストレス軽減の実感がわかない人も多いわけです。

半数以上の介護施設が導入したいと考えている

現場からはやや否定的な声もある介護ロボットですが、厚生労働省が行った調査では介護施設・事業として「導入したい」と回答する施設が半数以上あり、全体としては介護分野で介護ロボットが果たす役割への期待は大きいといえます。

また、総務省が行った調査(13歳以上の男女2,000人が対象、ウェブアンケートで実施)では、将来介護の分野でロボットの活躍が期待できると回答した人の割合(期待できる+どちらかと言えば期待できる)は、77.6%にのぼっていました。

介護ロボットに対して日本社会が寄せる期待はかなり大きいわけです。

政府としても介護ロボットの実用化・普及に向けて力を入れており、「福祉用具・介護ロボット実用化支援事業」を毎年実施しているほか、平成31年度予算案では介護ロボット導入支援事業にも使われる基金に82億円の予算が組まれました。

さらに最近では、初期費用を抑えて介護ロボットを活用できるレンタルも開始されており、介護ロボット導入の敷居は下がりつつあります。

今回は介護ロボットについて考えてきました。介護人材が不足する中、介護ロボットに期待できる部分は大きいといえます。

導入費用の高さ、操作が大変などの難点をどう解消するかが、普及に向けての大きなポイントです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 10件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定