特養の待機者は全国で29.2万人

地域や施設によって多くの待機者を抱える状況は変わらない

2019年12月25日、厚生労働省は特別養護老人ホーム(特養)への入所を希望しながら待機中のままとなっている要介護3以上の人数を調査した結果を公表しました。

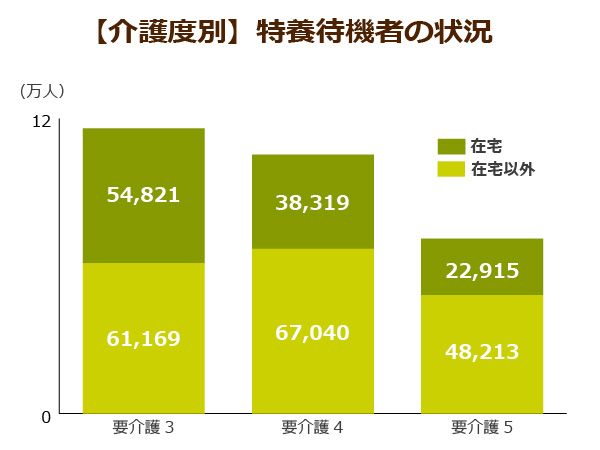

2019年4月1日時点で全国に特養の待機者は29.2万人。2016年度の調査に比べると約3,000人の微減です。

特養への入所は2015年4月に「要介護度3以上の入所を原則とする」ルール改定がありました。

要介護1、2で特養への入所が必要な例外的なケース、いわゆる「特例入所」の待機者数は、別に考える必要があります。

上述した要介護度3以上の待機者に加えて、要介護1、2の特例入所を希望する待機者は3.4万人だと報告されています。

つまり、特養に希望しながら待機せざるを得ない実数は全国に約32.6万人にものぼり、依然として重度の要介護度の高齢者が列を成しているという事態が続いています。

ただし、前回調査から3年間で約4万人、待機者が減少した事実をどう捉えるかは難しいところです。

特養は介護保険で重度の介護サービスを提供する中核的な施設のひとつ。24時間体制で日常生活の介助を行っているため人気が高く、地域や施設によって多くの待機者を抱えています。

大量の待機者数に比べて、まだまだ施設数が追いついていないのが現状です。

「受入れ体制の強化」と「高齢者の増加」が減少の理由

特養への待機者の微減について、まず厚生労働省の見解を見ていきましょう。

厚労省の担当者は、「特養や有料老人ホーム、サ高住など、さまざまな高齢者向け住まいの整備が進んだことも影響しているのではないか」ということを、3年間で特例入所を除く待機者が約3,000人減少した理由に挙げています。

ここで、特養への入所待機者状況を把握するため、独立行政法人福祉医療機構が実施した2019年度「特別養護老人ホームの入所状況に関する調査」の結果を見てみましょう。

全国の特養施設3,568ヵ所を対象に1,160の有効回答数が得られたこの調査では、29.1%の施設で平均待機者数が減少したと回答しています。

1施設あたりの待機者数は49人以下37.6%、50~99人が25.9%となっていて、2年前の調査に比べて待機者100人以上の割合が減少した一方、49人以下の割合は上昇しました。

また、施設ごとの待機者数も1年前より減少した施設は29.1%。施設側の受け入れ体制強化や高齢者数の増加と重度化が同時に進むなか、全体的な待機者は減少傾向にあるのは確かです。

ただし、医療的ケアが必要な要介護者を受け入れ可能な施設を探して、待機者が特養以外の受け入れ先を探さなければならない面も増えていると考えられます。

というのも、新規入所者のうち80.7%の施設は自宅、73.7%の施設は病院と回答しているからです。

もともと医療機関で一定の医療的ケアを受けていた要介護者が入所する割合が高くなっていることの現れといえます。

待機者減少の原因は都市部での介護施設数増加にある

「都市部の特養は入りにくい」は過去の話に

約3,000人の微減となった特養への入所待機者。その地域性を見ると、都市部での減少率が高くなっています。

地方より都市部は介護施設が集中しているエリアが多く、特養も例外ではありません。地方のように入所先の選択肢が限られるケースは少なく、施設が多いため次第に入所しやすくなっています。

かつて、都市部ほど待機者が多いことが問題となっていましたが、それも過去のものになりつつあります。

独立行政法人福祉医療機構による2019年の特養待機者の調査結果を見ても、首都圏を中心とする都市部の1施設当たりの待機者は全国平均の100.8人を下回っている地域が多く見られます。

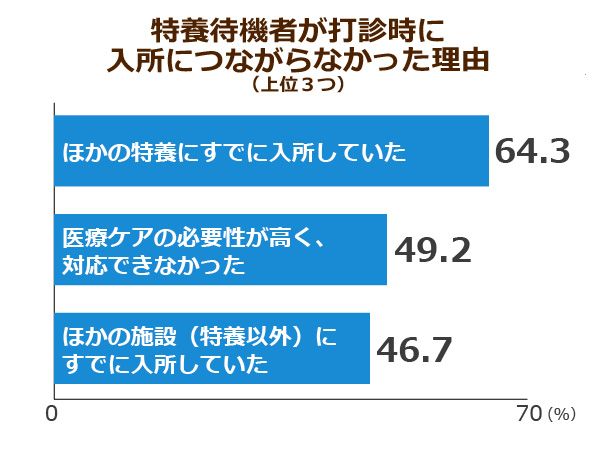

とくに1年前の2018年度から比較した場合、入所を打診した待機者が入所につながらないと回答した特養は74.1%と全体の4分の3という高い割合です。

入所につながらなかったのは、「他の特養への入所」(64.3%)や「特養以外の他施設に入所」(64.3%)が大きな理由です。

ここからわかるように、待機者の減少傾向が進んでいるのは、以前に比べて特養の入所枠が増えていることに加えて、特養以外にも住宅型有料老人ホームやグループホームからサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)まで、介護施設の種類が増えたことが一因と考えられます。

いずれにせよ、施設間の競争が激化していることで、待機者がよりニーズのマッチした特養を選べるようになったことが背景にあるのです。

156の社会福祉法人が地方から首都圏に進出した

近年、地方に拠点を置いていた社会福祉法人が新たに首都圏に進出するケースが急増しています。

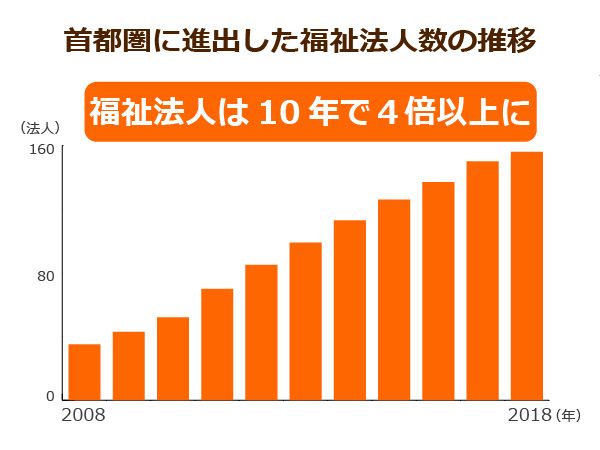

独立行政法人福祉医療機構などの介護関連のデータを分析した福祉新聞は、2018年から過去10年間に156の社会福祉法人が首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)に進出していると発表。

それらの法人は468施設を運営していて、その数は10年前の4倍以上になっているとまとめています。

首都圏に進出する法人は年を追うごとに増えていて、少ない年で3法人、多い年には9法人にも上ります。

直近4年間の首都圏における特養の定員増減を見ると、2017年時点で18%も増加。定員13万4,000人を確保できています。

さらに、特養以外の施設もこの4年で急増しています。

有料老人ホームの定員は14万8,000人で32%増。ここ数年、建設ラッシュが続いていたサービス付き高齢者向け住宅は4万8,000戸、実に71%増にもなっています。

このように、特養を含む高齢者施設が首都圏に増えていることで、待機者の受け入れ先も増えて、施設の種類も選択の幅が広がったため、待機者が減少しているのです。

30万をゼロに近づけるための、特養の整備は道半ば

これからの特養に求められるのは「医療ケアの充実」

約3,000人の待機者減少は評価すべき一方で、依然として30万人近い高齢者が特養への入所を待ち続けている状態が続いています。

待機者数の改善に立ちはだかっている問題は、特養の入所条件です。

2015年3月から原則要介護3以上の高齢者に絞られたことで、中重度の要介護者が必要とする医療的ケアに施設側が対応しきれていない現実があります。

福祉医療機構によるアンケート調査でも、待機者に入所を打診した際に「医療的ケアの必要性が高く、対応できなかった」と回答した施設は49.2%と約半数。

「ほかの特養に既に入所していた」と回答した64.3%に次いで、高い割合を示しています。

中重度の要介護者が必要な医療的ケアの代表例は認知症、障害、褥瘡の処置です。それぞれ93.6%、84.1%、81.1%と大半の施設が対応可能です。

また、胃ろうやカテーテル管理、人工肛門の管理、血糖測定についてもそれぞれ62.8%、61.6%、72.8%が対応可能となっていて、施設側も医療的ケアの充実に図っている実態が見て取れます。

一方で、中心静脈栄養、レスピレータ管理、気管切開のケアといったより専門的スキルが求められる医療的ケアの受け入れはどうなっているでしょうか。

「原則、受入れを断る」と回答した施設は実に全体の8割を超えていて、それぞれ85.9%、83.6%、80.8%と、特養にとって受け入れ体制を整えるのは厳しい様子がわかります。

つまり、特養待機者の高齢者を減少させていくには、施設数や施設の種類を充実させることに加えて、施設ごとにどこまで医療的ケアが必要な利用者を受け入れできるかにかかっているということです。

全国の特養整備計画は7割しか達成されていない

2019年度の調査で減少傾向が見える特養の待機者。大きな理由として、施設数の増加による競争が活発化したためという見方もあります。

全国で必要とされる特養は計画段階で約6万床。しかし、2015年度から2017年度までの3年間で整備できたのは約4万5,000床で当初の計画の7割にとどまっています。

残り1万5,000床は整備が追いつかず、37都道府県で不足していて、必要床数から見れば、特養整備はまだ道半ばの状態です。

全国で特養の整備が進まない背景には、首都圏を中心に単身高齢者が増えていて、これまでの施設体制では受け入れが難しくなっていることや、低所得者層の拡大で経済的に特養に入所できない高齢者が増えていることが指摘されています。

さらに、国や自治体の予算の問題による整備の遅れや、介護業界の人手不足、介護報酬の見直しで、施設を立ち上げても採算が取れるのかといった不透明な社会環境も影響しています。

特養の待機高齢者の絶対数は減少しているのは事実です。しかし、まだ30万人近い待機者をどうやってゼロに近づけていくか。

これは、施設側の受け入れ方針だけの話ではなく、行政や介護業界全体を挙げて取り組むべき問題です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 3件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定