年金の支給停止対象者は21万人まで減る見込み

在職老齢年金制度の見直しが決定した

2019年12月5日、政府は「在職老齢年金」制度の見直し案を決定しました。

「働いている60~64歳が、従来よりも年金減額の対象になりにくくする」というのが今回の見直し案の骨子です。

当初は65歳以上も含めて、収⼊に合わせて年⾦の⽀給額を減額する制度⾃体の廃⽌を⽬指していたので、廃⽌賛成派にとって今回の見直しは、⼤きな後退といえるでしょう。

しかし、今回の見直し案には見過ごせない問題があります。

限られた世代だけを特に優遇してしまうと不公平な制度になる可能性があるという点です。在職老齢年金制度とは、一定以上の月収を得ている働く高齢者の年金を、減らしたり、支給停止したりする制度のことです。

現在、在職老齢年金は、65歳以上の人に適用される「高年齢者在職老齢年金」(高在老)と、60~64歳の人に適用される「低所得者在職老齢年金」(低在老)とに分かれています。

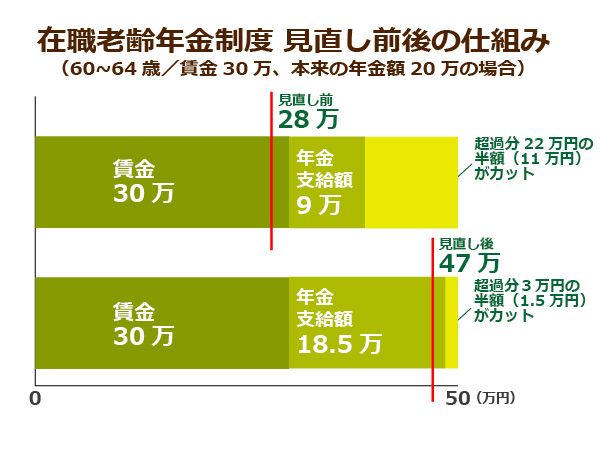

そして、高在老の場合は、月額の給料と老齢厚生年金の受給額を合わせた額が月47万円を超えると超えた分の半分の年金が減額され、低在老の場合は同じように合計額が28万円を超えると超えた分の半分の年金(特別支給の厚生年金)が減額される…というのが現行制度の内容です。

これに対し、今回政府が決めた2021年度適用開始の見直し案は、低在老において年金減額がスタートする基準収入を、それまでの28万円から、高在老と同じく47万円まで引き上げるという内容になっています。

この見直しが実施されれば、就労中の60~64歳の人は、従来よりも年金額が減額されにくくなるわけです。

在職老齢年金制度とは

在職老齢年金制度の本質は、一定の収入のある高齢者には年金の受給を我慢してもらって、支給停止した分を将来世代の年金に回すという点にあります。

先に述べた通り、現行制度では60~64歳が月28万円、65歳以上であれば47万円が減額になる基準です。

そして現在のところ、60~64歳で働きながら年金を受け取る人は120万人。このうち55%にあたる67万人が支給停止となっています。

もし今回の見直し案が制度化され、低在老の年金減額の基準額が月47万円まで上がると、支給停止対象者は21万人まで減少する見込みです。

減額の基準額が上がれば、それだけ受け取れる年金額は増えます。

つまり2021年度以降に60~64歳になる人であれば、見直し案が制度化されることで、働きながら得られる年金額が確実にアップすることになるわけです。

しかし今回の見直し案で決められた「低在老のみ、減額の基準額を上げる」という決定は、特定の世代だけを優遇するという不公平を生むことになると有識者から指摘されています。

どういうことなのか、続けてみていきましょう。

「高在老」と「低在老」の公平性が問題に

恩恵を受けられる⼈は、特定の世代だけ

規定されている法制度に基づいて、老齢厚生年金の開始年齢が男性は2025年度、女性は2030年度に、65歳以上へと完全移行されます。

そのためこのままいくと、男性が1961年4月2日以降、女性だと1966年4月2日以降に生まれた人だと、60~64歳の人が受給できる老齢厚生年金の特別支給はなくなってしまいます。

今回の見直し案では、これらの世代の人は全く恩恵を受けられないわけです。

また、すでに述べた通り、今回の見直し案において年金減額の基準額が引き上げられたのは低在老だけで、高在老は47万円のまま据え置かれています。

ですので、新制度が始まる2021年度においてすでに65歳以上を迎えている人(1955年度までに生まれた人)も、今回の見直し案による恩恵は一切受けられません。

今回の見直し案で恩恵を受けられる人は、特定の世代だけなのです。

2021年度から新制度が適用されると仮定すれば、恩恵を受けられるのは男性だと1956年4月2日~1961年4月1日生まれの人、女性だと1956年4月2日~1966年4月1日生まれに限られます。

この世代だけが特権的に恩恵を受けるわけですから、不公平と判定されても仕方がないのです。

なぜ「低在老」の見直しだけになったのか

では、今回の決定された見直し案においては、なぜ60~64歳を対象とする「低在老」の見直しだけになったのでしょうか。

例えば、65歳以上を対象とする高在老も同じように年金減額の基準額を上げれば、不公平感は生じなかったでしょう。

実は政府は今回の見直し案を考えるにあたって、当初65歳以上の年金減額の基準額について、月47万円から月62万円に引き上げるという検討を行っていました。

しかし、野党側から「金持ち優遇」との猛烈な反発を浴び、与党の中からも「引き上げ額が高すぎる」との批判が出ました。

そこで、減額が始まる基準収⼊の額を62万円、51万円と段階的に引き下げ、最終的に47万円に据え置いたのです。

また、現行の年金減額の基準が高齢者の労働意欲を妨げていると政府が説明した際、全世代型社会保障検討会議のメンバーである中西宏明経団連会長が「意欲を減退させることはない」と政府の立場に異論を唱えるという一幕もありました(政府側がなぜかこの発言を議事録に記載しないという不可解な事態も発生)。

こうした議論の結果、65歳以上の基準額は47万円のまま現状維持となったのです。

制度の見直しで年金財政は約4800億円の負担増に

今回の低在老における年金減額の基準額引き上げによって、総額約3,000億円の年金が新たに支給され、高齢者による消費活動が活性化されると厚生労働省は説明しています。

収入が増えても年金は減りにくくなるので、高齢者はより働くようになるだろう、というのが厚生労働省の見方です。

しかし、この政策効果に対しては有識者から疑問の声も上がっています。

今回の制度見直しをすることで、年金財政には新たに約4,800億円の負担がかかる見込みです。この負担増は、若年層の負担にも直結します。

そのため、若い世代へのツケを増やしてまで、高齢者の就業の背中を押す必要はあるのか、という疑問の声が上がっているのです。

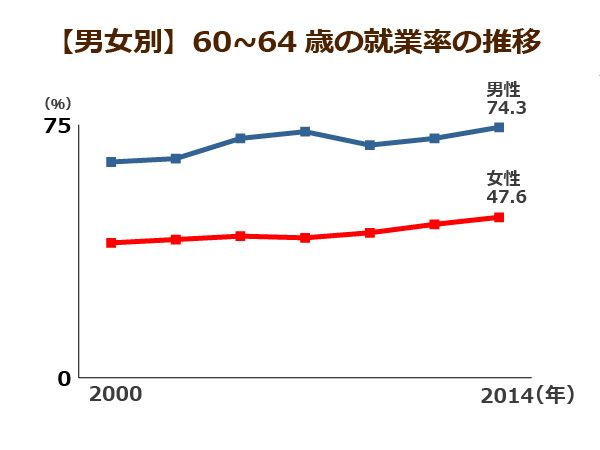

また、このような年金基準額引き上げ策を取らなくても、高齢者の就業率はこれまで年々上がっていました。60~64歳の男性の就業率は、2000年以降に15ポイントも上昇し、2018年には81.1%となっています。

同世代の女性の就業率も上昇し、2000~2018年の間で19ポイントの上昇となる56.8%に。

55~64歳の役員を除く雇用者に対する非正規職員・従業員の割合も年々下がっている、つまり正規職員として働き続ける高齢者が増えているのです。

年金制度のカギを握るのは高齢者の「健康寿命」

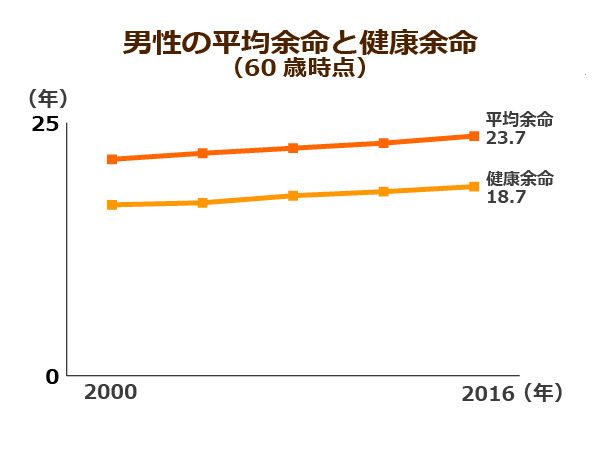

もし政府が政策として高齢者の就労意欲を意図的に高め、引退年齢を引き上げられたとしても、高齢者が健康に働き続けられる体を維持できなければ、効果は期待できません。

制度改革だけを先行させても、その実態となる高齢者の健康寿命が延びていかなければ、結局のところ高齢者の就業者を増やしていくことは難しいといえます。

さらに、日本の高齢者の引退年齢が頭打ちするという問題もあるでしょう。

健康寿命と引退年齢の差は国ごとに開きがありますが、日本の引退年齢はすでに高い水準にあります。そのため、欧米諸国と比べて、日本には引退年齢の引き上げ余力が少ないのです。

こうした事実は、将来的な年金支給開始年齢引き上げの議論にも影響を与えるとも考えられます。

今回は在職老齢年金制度の見直しの問題について考えてきました。高齢者に長く働いてもらうには、長く健康を維持してもらうことが大事。

高齢者の就労意欲向上の問題は、健康寿命の問題と絡めて考える必要があるのかもしれません。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 7件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定