ケアマネ試験の合格者が増加するも、受験者数は減少

合格率は前回の1.8倍になったが、受験者数は過去最低

2019年12月、厚生労働省から同年10月13日に実施された第22回介護支援専門員実務研修受講試験、いわゆるケアマネ試験の実施状況が公表されました。

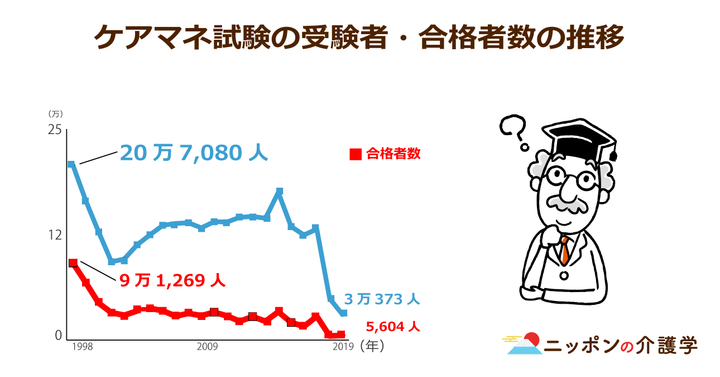

2019年度のケアマネ試験の受験者は3万509人、合格者数は5,644人で合格率は18.5%。前回、2018年度の合格者数は3,116人だったのに比べて1.8倍、2,528人の増加となっています。

試験当日は台風19号と重なったため、受験者数は前回より18,824人の減少となりました。 1都12県で試験が中止になり、2020年3月8日に再試験の実施が決定していることから、単純に受験者数や合格率を前回までのデータと比較することはできません。

しかし、2017年度には受験者数13万1,560人と、それまで10万人台前半で推移していた状況から一転、2018年度に4万9,333人まで落ち込んでいます。

ケアマネ試験の受験者数は、なぜ減少が目立つようになったのでしょうか。

試験制度の変更でケアマネが不足する懸念も

ケアマネの質を向上させるため、受験資格が2018年より厳格化された

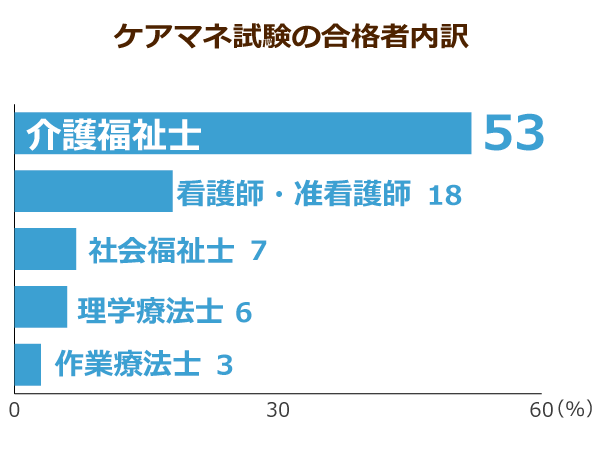

2018年度、第21回のケアマネ試験から受験者数が大きく減ったのは、ケアマネージャーの質向上を目指すため受験資格が厳格化されたことが大きな理由と考えられます。

2017年度以前、それまでは受験条件の法定資格を持たない人でも、実務経験があれば受験できました。介護現場での実務経験10年以上、初任者研修修了者(ホームヘルパー2級)は、実務経験5年以上で 受験資格を満たすことができました。

ホームヘルパー2級は介護の現場を支えてきた重要な人材です。ケアマネージャーの資格取得後も豊富な経験に裏打ちされたサービスの提供を続けてきました。

しかし、2018年度から介護の実務経験が原則受験資格から外され、法定資格(医師や歯科医師など)や相談援助業務(老人福祉施設や福祉事務所など)で5年(900日)以上従事した人に限定されてしまいました。

ケアマネ資格を医療や介護の知識やスキルが前提の高度な専門職にする点で受験資格を厳格化した流れに対しては、門戸を狭める必要がどこまであったのか、ケアマネの絶対数が不足する心配はないか、といった声も聞かれます。

介護職とケアマネージャーの給与に差がなくなったことが原因か

ケアマネ試験の受験者数の減少は、受験資格の厳格化に加えて、2012年度から新設されて2度の改正を経た介護職員処遇改善加算の効果が浸透してきた結果とも考えられます。

介護職員処遇改善加算は、経験やスキルを持った介護職員を対象に、月額8万円の加算または年収440万円まで給与を底上げするために導入された制度です。

とくに現場のリーダーとして活躍しているベテラン職員の賃金改善を目指しています。

そのため、これまで介護職員にとって収入アップを含めたキャリアアップの対象であったケアマネージャーとの賃金格差が是正されたことで、ケアマネ資格の取得を目指すメリットが小さくなりました。

介護職とケアマネの間で金銭面の魅力が低くなっているのです。

加えて、2019年度には特定処遇改善加算も新設。加算条件で求められる施設の取り組み状況に応じて現行の処遇改善加算に上乗せするかたちで、さらに手厚い処遇も始まりました。

介護業界全体で、ケアマネージャーとの収入差は今後さらに小さくなっていくと予測されるため、介護職の最上位資格にあたるケアマネ資格の人気は次第にしぼんでいくでしょう。

受験者数を増やすには、まず処遇改善から!

介護報酬上でケアマネへの評価を向上させることが必要

介護保険制度において、介護サービスの要といえるケアプラン作成のプロ・ケアマネージャーの重要性は変わりません。受験者数の減少を回復するには、ケアマネの職種を魅力的にすることが必要です。

厚生労働省もケアマネが働きやすく、その役割を十分に果たせる環境整備を検討しています。

とくに介護職員処遇改善加算によって実質的に差が小さくなった収入面を、ケアマネを対象にした処遇改善で実施する方針を打ち出しました。

ケアマネージャーは、仕事で求められる業務内容や必要な研修内容に比べると報酬面とのバランスがいまひとつといえます。

介護職員処遇改善加算によって介護職員の賃金が徐々に上がっていることを考えれば、地域包括ケアシステムが本格的に実施される中、利用者との相談業務、介護事業所や関係機関などとの調整対応に追われるケアマネに大きな期待がかかっています。

そのため、ケアマネを魅力的な職種に変えていくためには、何より待遇面での改善が不可欠といえるのです。

「ケアマネの業務内容をどう評価するか」がポイントに

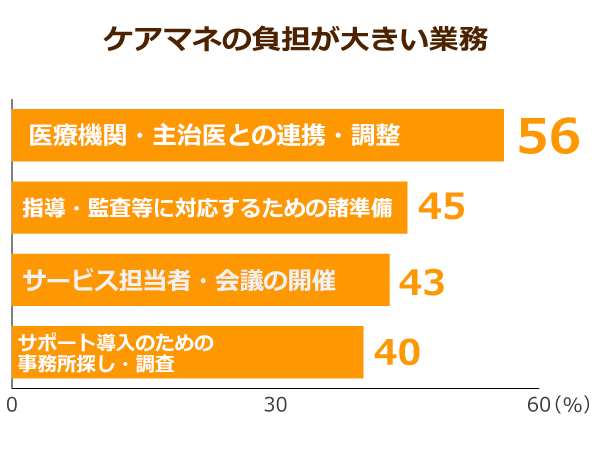

ケアマネの処遇改善には、ケアマネの業務の特徴に合わせた評価ができるように、評価基準の見直しが求められます。なぜなら、ケアマネージャーは日頃、外部から評価がしづらい業務も数多くこなしているからです。

日本介護支援専門員協会の柴口里則会長は、2021年度の介護報酬改定にケアマネージャーの処遇改善を盛り込むよう、国に要請するとコメントしています。

介護職員処遇改善加算、とりわけ2019年10月から新設された特定処遇改善によって、ケアマネの賃金が介護福祉士を下回るケースも生まれていることを紹介したうえで 、介護職員の次はケアマネの魅力をさらに高めるため処遇改善に力を入れないといけないと訴えています。

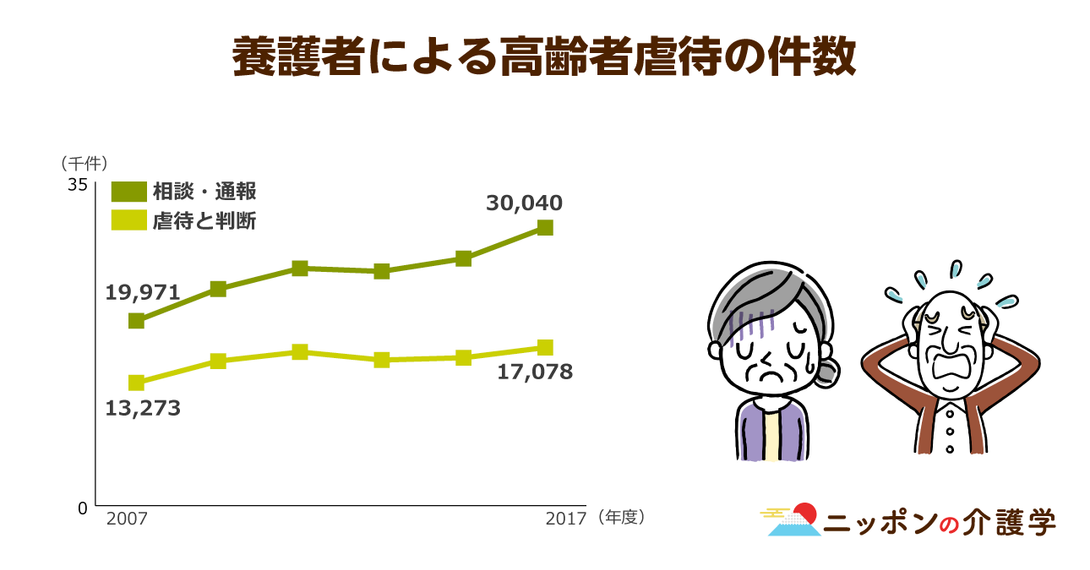

こうした要請が必要となった背景には、ケアマネージャーの仕事が地域包括ケアシステムで大きな役割が期待されている一方で、業務の中心となっている相談・調整対応が目に見えない仕事の積み重ねで成り立っていることが関係しています。

ケアマネはケアプランが必要な利用者やその家族をはじめ介護施設や地域包括支援センター、医療機関、行政機関など、多種多様の調整先を持っていて、業務単位、時間単位で評価しやすい介護職とは異なる評価基準が必要です。

質の高いケアプラン作成を通して利用者のQOL向上に役立つ介護サービス提供のためにも、ケアマネージャーの存在はますます重要になっています。ケアマネージャーという業務の独自性をしっかりと反映させた評価方法が求められているのではないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 12件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定