最新調査で所得による健康格差が判明!

所得200万円未満の世帯と600万円以上では歯の本数が違う

1月14日、厚生労働省は『平成30年「国民健康・栄養調査」の結果』を公表しました。この調査は、2018年11月に全国の5,032世帯を対象に行われ、そのうち65%にあたる3,268世帯から回答を得たものです。

厚労省は、この調査の結果について、生活習慣などの状況が、所得別に比較した場合に「有意な差が生まれている」と発表。世帯ごとの経済状況によって、健康格差が生まれている実態が明らかとなりました。

主な例としては、「主食・主菜、副菜を組み合わせたバランスのいい食事の頻度」という項目で、年収600万円以上の世帯では52.5%が「ほとんど毎日」と回答。

「ほとんどない」と答えたのは8.9%に留まりました。

しかし、年収200万円以下の世帯ではそれぞれ37.3%、20.8%と少なくなっています。

ほかにも、「歯の本数が20本未満」と回答した割合では、600万以上が男女それぞれ18.9%、21.6%であったのに対し、200万円以下では30.2%、29.8%。健康へ影響があると考えられるこれからの項目で、収入による格差が存在しているのです。

また、「健康診断を受けていない人の割合」でも、600万円以上で男女それぞれ16.7%、26.1%であるのに対して、200万円以下では40.7%、41.1%と、収入による差がみられました。所得によって健康へのリスクに大きな差が生まれているのです。

高所得層と低所得層では1.7倍の死亡リスクの違いが

こうした健康格差が特に大きくなるといわれているのが、高齢者です。

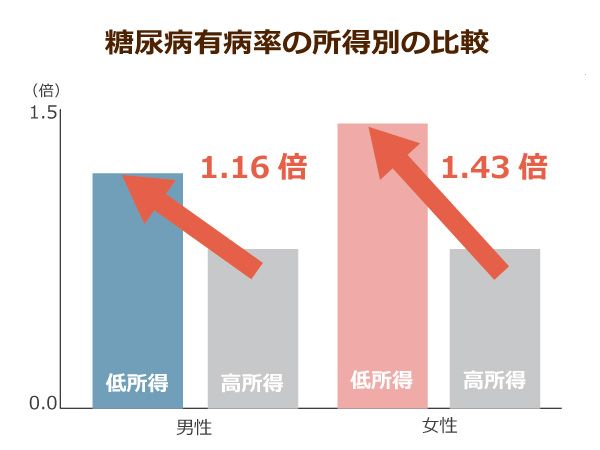

千葉大学の研究グループが愛知県の高齢者9,893名を対象に行った調査研究によると、高齢者の所得が低いほど、糖尿病になる確率が高くなっていることがわかりました。

この調査では、健康診断を受けている高齢者にアンケートを行い、その回答を分析。回答のなかで糖尿病の治療を受けている、あるいは血糖値が200以上となった高齢者を糖尿病と判定しました。

その結果、男性では15.2%、女性では10.2%が糖尿病に該当することが判明したのです。

高齢者を所得別に4つのグループに分類したところ、最も所得の低いグループは、最も高いグループに対して、男女それぞれ1.16倍、1.43倍まで糖尿病のリスクが高いことがわかりました。

また、ほかにもこうした収入差が健康格差につながるという研究結果が存在します。

日本福祉大学などの研究グループは、1万4,652人の高齢者を年収で「100万未満」「100万から250万未満」「250万から400万未満」「400万以上」の4つのグループにわけ、4年間の追跡を実施。

そこから得られたデータをもとに、要介護認定や死亡のリスクを調査しました。

その結果、女性では明らかな差はみられなかったものの、男性では、最も所得の低いグループは、最も所得の高いグループに対し死亡リスクが1.75倍、要介護認定者数では1.55倍という高い数値になることがわかりました。

これらの研究結果からも高齢者の経済状況と健康リスクは、非常に強い関係性があるといえます。

経済的な格差が高齢者の健康に影響している

「健康格差」の原因は、貧困化する高齢者の増大に

では、こうした健康格差が生まれる理由はなんなのでしょうか。

先述した、糖尿病のリスクの違いについては、「収入によって生活環境が変わる」ことが影響していると考えられます。

例えば、糖尿病では早期の発見や治療がなによりも重要となりますが、冒頭で紹介した通り、健康診断を受ける人の割合は、収入に比例して多くなることがわかっています。

高齢者における貧困化が大きく進んでいることが、格差問題を生んでいる原因のひとつになっているのです。

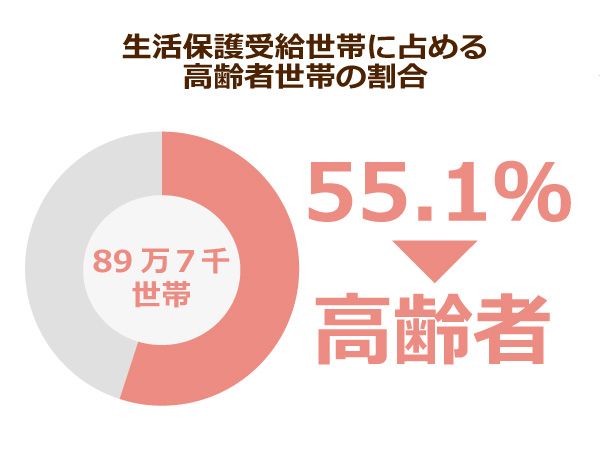

厚生労働省が2020年1月8日に発表したところによれば、2019年10月における生活保護受給世帯は163万7,637世帯あり、そのうち55.1%に当たる89万7,264世帯が高齢者世帯となっています。

全日本民主医療機関連合会が2014年に行った調査の結果では、正社員で働く人より非正規雇用の人の方が、糖尿病の合併症である糖尿病網膜症を悪化させるリスクが高いことが判明しました。

これは貧困状態に陥ると、持病などをより重篤にするリスクが高くなることを表しています。

所得が低いお年寄りは、食費を削る傾向にあるため、栄養不足に陥りやすいことも問題です。

今後、こうした高齢者の貧困問題は高齢化の進行と共にさらに大きくなっていくと専門家は指摘。それにともない、健康格差もより深刻な問題になっていくことが危惧されています。

健康に対する理解度(リテラシー)が高齢者の健康に影響

また、収入の格差によって生まれるもうひとつの格差が、健康意識の問題です。収入によって健康に対する理解度や、関心についても、同じく格差が存在すると言われているのです。

例えば、食生活の乱れについては、収入が低くても工夫することで健康的な食事を行うことは可能と考えられます。

しかし、高齢者自身の「健康の維持管理には青果、鮮魚、精肉などのバランスの取れた食事が必要」という意識が低ければ、どうしても比較的安価な穀類や加工食品中心の食生活に偏ってしまいます。

浜松医科大学や日本福祉大学の研究グループが行った調査でも、そうした傾向を表すデータが出ています。

この研究では、65歳以上の高齢者でかつ、要介護認定を受けていない7万9,000人を対象に、所得と栄養状態について調査。

その結果、肉や魚を食べる頻度が平均1日1回未満と答えた高齢者は年収が、318万円以上の場合は56.5%でしたが、年収103万円未満の場合は68.6%と、高い数字となっていました。

「野菜を食べる頻度が1日一回未満」という回答に関しても、それぞれ19.1%、32.8%とこちらも多くなっています。これは、収入の問題以外にも高齢者の健康格差には、「健康意識」も影響していると考えられています。

研究報告のなかでは「所得の低い人は時間的・精神的にもゆとりが少なく、多くの食材を使うなど手間を避ける傾向にある。健康に対する自己管理の意識が低くなってしまう」と分析しているのです。

「通いの場」への参加が健康増進の鍵に

こうした高齢者の健康問題への対策を打ち出すべく、政府は昨年6月に対策を発表しています。

糖尿病をはじめとする生活習慣病の予防や、運動不足などの解消を目的として、公民館をはじめとした「通いの場」を拡充することを重要政策のひとつと定義。

こうした通いの場への参加率を2017年時点での4.9%から、8%程度まで増やすことを認知症施策推進大綱に盛り込むなど、高齢者の健康増進に対する施策を打ち出しているのです。

千葉大学の研究調査によれば、こうした通いの場を徒歩圏内に設置することで、高齢者の社会参加が進み、健康の増進につながっていることが判明しています。

この研究では、「憩いのサロン」という通いの場を設置した愛知県武富町において、サロンに参加するようになった高齢者の要介護認定率は半減。さらに、認知症を伴う要介護認定率も、3割程度少なくなったと判明しているのです。

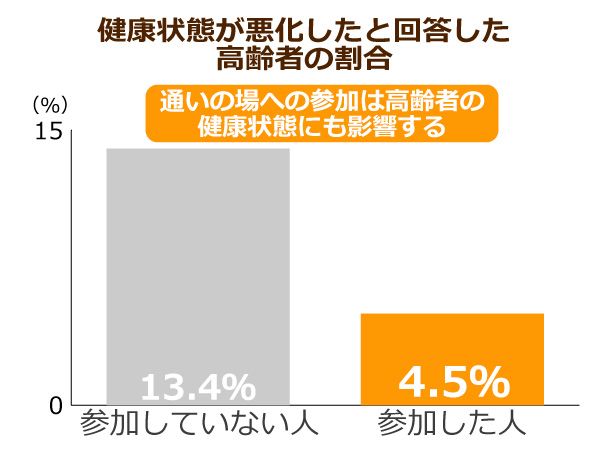

昨年10月に岡山県が発表した調査結果にも、通いの場にこうした予防効果があることが示されています。

この調査では、2017年7月と2018年12月にそれぞれ健康状態に対するアンケートを実施。

その結果、健康状態が悪化した高齢者は、通いの場に参加していない人では13.4%であったのに対して、参加した人では4.5%と、およそ3分の1に留まることが判明しました。

ほかにも「通いの場」の活用は、加齢による身体変化への気付きや健康づくりや社会参加を促すための講座をひらくなどの健康意識の向上にもつながるとして期待されてます。

政府や自治体には、今後こうした対策をより充実させ、健康格差を可能な限り少なくすることが求められています。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 9件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定