厚生労働省が働く高齢者を応援

高齢労働者の職場環境づくりのため補助金新設

2020年3月16日、厚生労働省は「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(エイジフレンドリーガイドライン)を公表しました。この中では事業者、労働者に求められる取り組みが示されています。

事業者側へは高齢労働者の健康や体力を把握し、それに合わせた対応を行うことや安全管理体制や安全衛生教育などの職場環境の改善が示されています。

また、労働者側へは健康診断などにより自身の健康や体力について客観的に把握し維持管理すること、運動や食習慣などを見直し、体力の維持と生活習慣の改善などが示されました。

さらに、政府はこうした職場環境の改善のために、予算2億5,121万1000円を計上してエイジフレンドリー補助金を新設。60歳以上の高年齢労働者を雇用する事業者に対して、設備改善などの経費を一部交付するというのです。

安全衛生対策として、転倒災害防止のための手すりの設置や段差解消、腰痛の対応のためのパワーアシストスーツや移乗支援機器導入などの職場環境の改善のために、最大200万円の交付を行うとしています。

たとえば、重労働の身体的負担を軽減するパワーアシストスーツを着用すれば、高齢者でも強度の高い肉体労働が可能になります。いま、高齢者の労働環境は大きな変化を迎えようとしているのです。

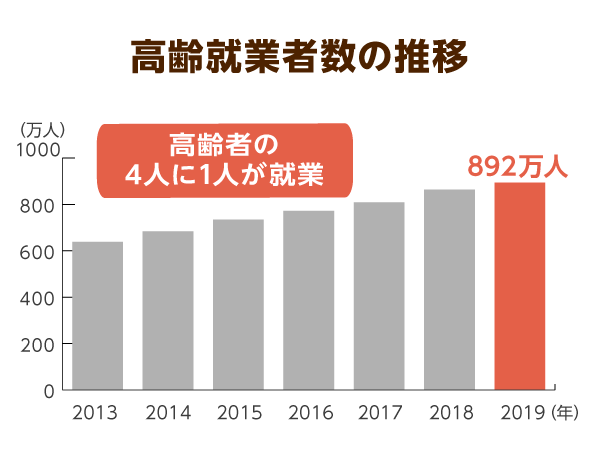

日本では高齢者の4人に1人が働いている状況

総務省が発表している『労働力調査』によれば、2019年に何らかの仕事に就職していた高齢者は、高齢者人口全体の24.9%に上ります。

さらに、高齢労働者の人口は約892万人であり、統計が開始された1992年の約300万人と比較すると、27年で3倍弱まで増加していることになります。

また、全世代の就業者に占める高齢者の割合も13.3%となり、高齢化が進むにつれて、働く高齢者も急速に増えているのが実情です。

2018年11月には、政府の組織である未来投資会議の中で定年を70歳まで引き上げる案が示され、2020年2月に高年齢者雇用安定法の改正案が閣議決定されました。

今回のガイドラインの制定は、こうした高齢労働者が増えていく中で、その就労環境の改善に乗り出したものなのです。

働く高齢者が多い日本!それでも今後は人手不足!?

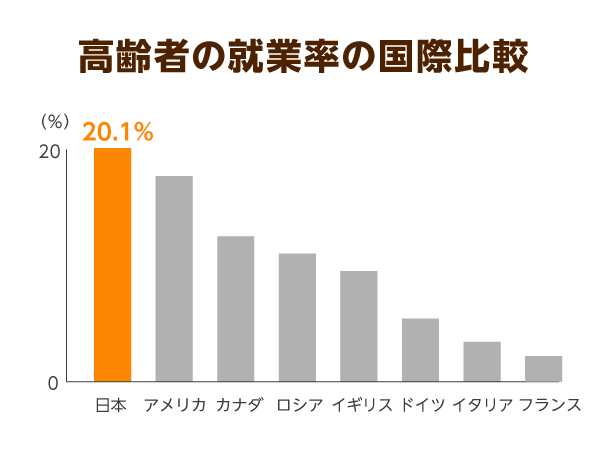

高齢者の就業率は先進国の中でもトップ

もともと、日本は高齢者の就業率が国際的に見ても高い傾向があります。総務省統計局が2014年に発表したデータによれば、日本、アメリカ、カナダ、ロシア、イギリス、ドイツ、イタリア、フランスの先進8ヵ国の中でも、20%を超えているのは日本だけです。

また、2018年の厚生労働省の発表によれば、2016年の日本人の健康寿命は男性で72.14歳、女性で74.79歳となっています。

前回調査である2013年に比べて、男性が0.95歳、女性が0.58歳延びており、健康寿命の延びが高齢者の就業率を高くしていることも考えられます。

一方、高齢・障害・求職者雇用支援機構の調査によれば、定年後も企業で働いている高齢者が仕事をする理由は、「現在の生活のため」という意見が全体の78.5%を占め最多となっています。

経済的な不安がある高齢者が多いことも、日本の高齢労働者が多い原因だと言えるでしょう。

2030年に日本の労働市場は644万人の人手不足になる

高齢労働者が増えていたとしても、日本の労働力の不足は続くというのが大方の見方となっています。2018年10月にパーソル総合研究所と中央大学が発表した調査結果では、2030年に日本の労働力不足は644万人に上るとされています。

これは賃金が上昇するのを前提とした調査結果であり、上昇しない場合には1,000万人以上の労働力不足に陥る可能性も指摘されています。

同調査では労働力不足を解消するためには、定年延長をはじめとした高齢者の雇用継続や子育て期の女性を支援することで就業率を上げること、あるいは外国人の就労を進めることを提案しています。

加えて、労働人口の確保以外に、生産性を上げることで労働需要を減らすことも主張。

日本生産性本部の発表によれば、日本の時間当たりの労働生産性は46.8ドル、1人当たりの労働生産性は81,258ドルと、ともにOECD(経済協力開発機構)加盟36ヵ国中で21位。

主要先進7ヵ国だと、最下位が続いている状況です。

同研究所は、AIやロボットなどの活用により労働の効率化を図ることで、人材確保で補えない部分も十分にカバーできるとしています。

高齢者の就労環境づくりに併せて生産性を向上させる

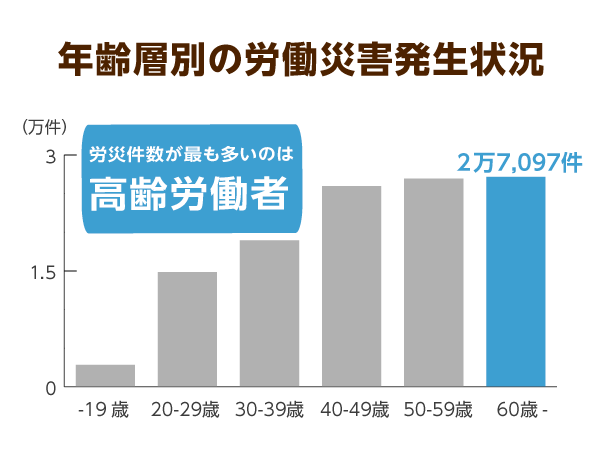

死亡労災の割合が最も高いのは高齢者

労働力不足解消の一角を担うことが期待されている高齢労働者ですが、特有の問題を抱えていることも留意する必要があります。年齢を重ねることで持病を抱えることが多くなり、健康リスクが若年層よりも高くなります。

また、身体機能や認知機能などの低下もあり、業務によってはより危険度が増してしまう場合も考えられます。

中央労働災害防止協会が2017年に発表した「高年齢労働者の活躍促進のための安全衛生対策」では、1989年から2017年までの約20年間の間に労働災害全体の件数は年々減少しています。

しかし、60歳以上のみが減少せず、全体に占める割合も当初の12%から23%と増加している事実が指摘されています。

労働力の確保や、高齢者の社会参加というメリットもありますが、高齢労働者特有のこうしたリスクについて対策は必要不可欠です。

今回のガイドライン設立や補助金の交付が有効に活用されることに期待したいところです。

企業側の受け入れ体制の整備は急務

いずれにせよ、日本では高齢労働者の力が必要となることは間違いありません。その労働力を活用するためには、受け入れる企業側の体制を整備する必要があります。

冒頭で挙げたパワーアシストスーツなどの、設備を整備することはもちろんですが、トイレの回数が多くなりがちなことや難聴になる人が多いことなどの配慮も不可欠となるでしょう。

現在、すでに高齢者をメインターゲットとした人材派遣会社や定年制度を撤廃し、定年後に働き続ける意思がある限り再雇用を行う企業も現れています。

こうした労働体系を一般的なものとするためには、社会全体で高齢労働者が働きやすい環境を整えることがなによりも必要となります。

今回の補助金をそのきっかけとして、超高齢社会である日本だからこそできる労働のあり方について、社会が再び見つめなおし、労働力の確保や生産性の向上に努めることが求められているのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 9件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定