増加する火災による高齢者死者数

住宅全焼も…高齢者宅で相次ぐ火災

住宅火災は、季節を問わず気をつけたい事故です。

しかし、1年を通して日本全国で火災事故は相次いで発生しています。

高齢者が被害に遭う傾向が多く見られ、2020年5月だけでも横浜市港南区、愛知県豊橋市、北海道小樽市で起こった火災で、いずれも高齢者が被害を受けています。

この中には死亡事故につながる火災もあり、このところ高齢者宅で火災事故が多発しているようです。

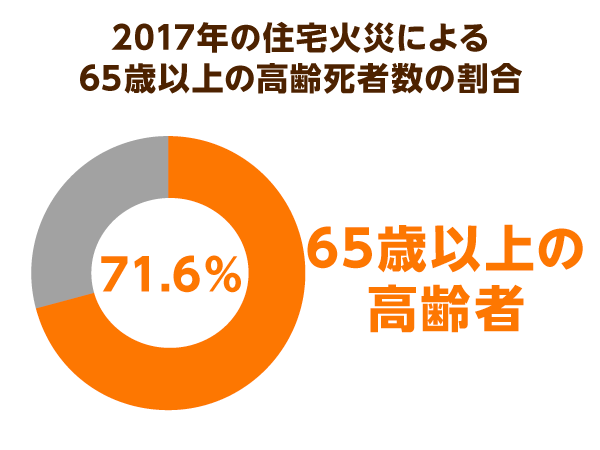

火災による死亡者のうち、高齢者が占める割合は71.6%

高齢者が火災による被害に遭うケースが多いことは、データでも明らかとなっています。

消防庁がまとめた『平成30年版 消防白書』では、放火自殺者などを除いた住宅火災が原因の死者数のうち、71.6%が65歳以上の高齢者であることが判明しました。

特に、81歳以上の高齢者の死者数は、ほかの世代よりはるかに多いこともわかっています。

火災事故そのものは、2005年以降おおむね減少傾向にありますが、火災事故による高齢者の死者数は年々増加しています。

2009年から増加が顕著で、高齢者の死者数の割合は、2013年までの間に約10.5%も増えているのです。

これらのデータを見ても、火災による高齢者の死亡事故が増えていることは憂慮すべきことと言えるでしょう。

火災報知機の故障を放置で死亡事故発生。介護施設経営者を略式起訴

火災原因1位は「たばこ」

火災には、さまざまな要因が考えられますが、先述の『平成30年版 消防白書』によれば、「主な出火原因別の出火件数」、つまり出火原因として最も多かったのは「たばこ」だそうです。

すべての火災の9.45%の出火原因がたばこによるもので、そのうち62.55%がたばこの「不適当な場所への放置」によるものでした。

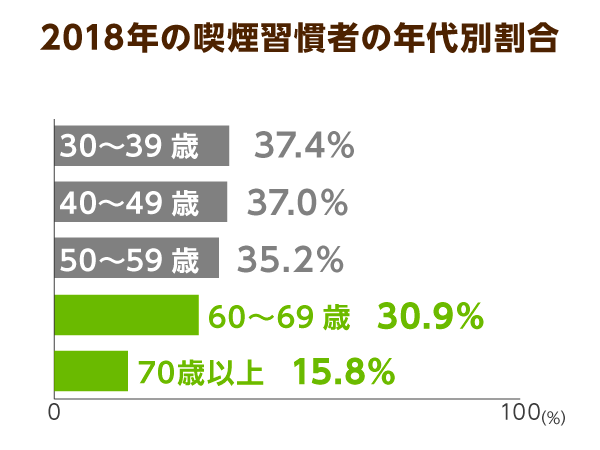

一方で、厚生労働省が実施した『国民健康・栄養調査』では、習慣的に喫煙をしている人はこの30年で大きく減少しています。

2018年の喫煙率は17.85%と低めですが、性別や年齢別の割合を見ると喫煙率に大きな違いが見られます。

全体的に女性よりも男性の方が喫煙率は高く、30~39歳をピークに年齢が上がるにつれて徐々に喫煙率は減少していますが60~69歳男性は30.95%、70歳以降は急激に喫煙率が落ちるものの15.85%で、全体の喫煙率と比較すると決して低くはないことがわかります。

65歳以上の高齢者で、一定数の喫煙者がいることも、たばこによる火災が多い一因と言えるのではないでしょうか。

住宅用火災警報器の設置率は82.35%。しかし故障放置で死亡事故も

いち早く火災を感知して警報を鳴らし、火災の発生を知らせてくれる「火災警報器」。

住宅用火災警報器は、すべての住宅に設置する義務があります。設置場所は、各市町村の火災予防条例により異なりますが、すべての寝室と寝室階の階段には必ず煙式火災警報器を設置しなければならない点は全国共通です。

ところが、すべての住宅に火災警報器が設置されているわけではないのが実情です。

消防庁の『住宅用火災警報器の設置率等の調査結果』によれば、全国の設置率は82.35%という結果が出ていました。

2割弱の住宅に、火災警報器が設置されていないことになります。

また、せっかく設置しているのにもかかわらずその機能を十分に果たせない状態であったために、火災が防止できなかったケースも発生しています。

2018年、愛知県蒲郡市の介護施設で、居室を使用していた高齢者が亡くなる火災が発生しました。

その原因となったのが、「火災警報器の故障」です。この施設では、以前から火災報知器が正常に動作しておらず、消防本部から改善命令が出されていました。

しかし、改善命令期限までに火災警報器の故障を修理せずに放置していたことにより火災を感知できず、死亡事故につながったのです。

つまり、設置されていた火災報知器が正常に動作していれば、防げた火災だった可能性が高いというわけです。

この事件では、介護施設経営者が消防法違反により略式起訴されています。

火災から高齢者を守る取り組み

新技術も活用した火災対策

火災による死亡者の割合が高い高齢者を守るために、さまざまな取り組みが行われています。

沖縄県の名護市消防本部では、2017年から「無線式連動型住宅用火災警報器」というタイプの火災警報器の設置をする取り組みを進めています。

この火災警報器は「親器」と「子器」がセットとなっており、子器で火災を感知すると親器が信号を受信し、警報を鳴らすというものです。

この仕組みを利用し、子器を高齢者宅に、親器をその隣の協力者宅にそれぞれ設置します。

高齢者宅で火災が発生すると、協力者宅でも警報が鳴る仕組みになっているので、いち早く危険を察知して火災事故を防止できます。

岡山県岡山市でも、火災の逃げ遅れによる死亡事故を防ぐためにVR(バーチャル・リアリティ)の新技術を活用した対策がスタートしました。

岡山市消防局は、岡山大学や映像コンテンツ制作会社と共同で避難行動研究を実施。

消防局が提供した火災データなどを元に作成した、火災が体感できるVRソフトを開発予定です。

その映像を体験した老若男女のデータを収集し、心理学の観点から解析します。

その結果から、火災発生時の行動傾向を把握し、逃げ遅れを防ぐ方法を探すというのが目的です。

開発したVRソフトを被験者に体感してもらった後、一般公開も検討されています。

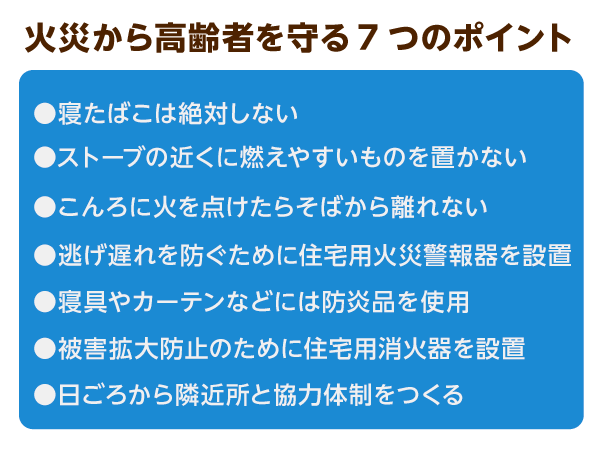

住宅火災から高齢者の命を守る7つのポイント

火災事故による高齢者の死亡が多い理由のひとつが、「逃げ遅れ」だと言われています。

「熟睡している間に火事が発生した」「体が不自由で逃げ遅れた」というケースが多く見られるのです。

また、住宅火災の原因としてたばこのほかに、電気ストーブや石油ストーブなどの暖房器具、配線器具などの電気器具、こんろなどが挙げられています。

住宅内での火の取り扱いが、火事に結びつきやすいことも見て取れます。

このような逃げ遅れや火災の原因を含めて、『住宅防火 いのちを守る 7つのポイント』が、政府広報で紹介されています。

まず、習慣として気をつけるべきポイントが次の3つ。

- 寝たばこは絶対にやめる

- ストーブの近くに燃えやすいものを置かない

- こんろに火を点けたままでそばから離れない

寝たばこは布団や衣服に燃え移る危険性があり、消して寝たつもりでも火が完全に消えていない可能性もあります。火災のリスクを減らすために、寝たばこは絶対にやめなくてはなりません。

ストーブは、周囲に燃えやすい衣類やカーテン、雑誌類などがあると火が燃え移ることが予想されます。

洗濯物が乾きにくい冬場は、ついストーブの周囲で洗濯物を乾かしたくなるもの。しかし洗濯物がストーブに落ちると燃えてしまいます。燃えやすいものはストーブから離し、就寝時には必ず消しておきましょう。

火を直接取り扱うこんろは、火災の直接原因につながります。油を取り扱うときに限らず、料理やお湯の空焚きを続けると発火するため、こんろから離れる際は必ず火をとめ、燃えやすいものや壁から離して使用するなどを心がけましょう。

そして、対策としてできることが次の4点です。

- 逃げ遅れを防ぐために、「住宅用火災警報器」を設置する

- 寝具やカーテンなどには防炎品を使用する

- 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する

- 日ごろから隣近所との協力体制をつくる

住宅用火災警報器は設置するだけではなく、正常に動作しているかどうかも重要です。

そして、寝具やカーテンについては防炎品なら燃えにくく、簡単に燃え広がりません。寝たばこやストーブから火が燃え移るのを予防するために、防炎品を導入してみましょう。

住宅用消化器は、老若男女が使いやすいように設計されたもので、「天ぷら油火災」や電気コードなどが原因の「電気火災」、「ストーブ火災」などに適応したタイプもあります。

特に高齢者世帯では、隣近所との協力体制は火災予防において大切です。万が一の逃げ遅れを防ぐため、常日頃から隣近所と良い関係を築いておくことも、火災の予防につながります。

近年増加している高齢者宅での火災。身の回りでできることを実行することが、思わぬ火災事故の防止になります。

自宅の火災警報器や火の回りのチェックなど、7つのポイントを踏まえて確認してみてはいかがでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 8件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定