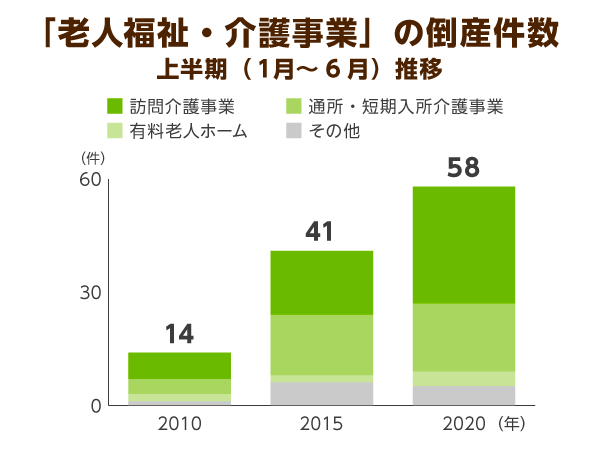

介護事業者の倒産件数が過去最多を更新

上半期で58件の事業所が倒産した

高齢化で介護サービスの需要が増える一方、倒産に追い込まれる事業者が増え続けています。

東京商工リサーチの調査によれば、2020年上半期での介護事業者の倒産件数は58件。これは2019年の55件を上回るどころか、2000年の介護保険法施行以来、過去最多を更新する数です。

倒産する事業者の約8割は、業歴が浅い従業員10名未満の小規模事業者が占めているのが特徴です。

その原因は、「販売不振」(35件)、「事業場の失敗」(12件)、「運転資金の欠乏」(5件)だと判明。準備不足のスタートアップや慢性的な人手不足の影響による経営不振が指摘されています。

新型コロナウイルス感染症拡大による休業の影響なども考えられますが、関連する破綻は1件のみだったことがわかっています。しかし、引き続き施設の利用を控える高齢者の動きも見られることから、2020年下半期、さらなる倒産件数の増加も懸念されます。

多くの事業者で収支が前年比マイナスに

厚生労働省の介護事業の経営に関する調査では、多くの事業者で収支が前年比でマイナスになっていることが判明しました。

中でも、通所介護や通所リハビリは前年比2%以上のマイナスとなっており、ほかの介護サービスと比較しても減少率が高いことがわかりました。

さらに、収入に対する給与費の割合も前年より増加している事業者が多くなっており、人件費の負担が重くなっていることが伺えます。

では、なぜ収支差率がマイナス、給与費の割合が増加している事業者が多いのでしょうか。

人材獲得の激化によって人件費が増大

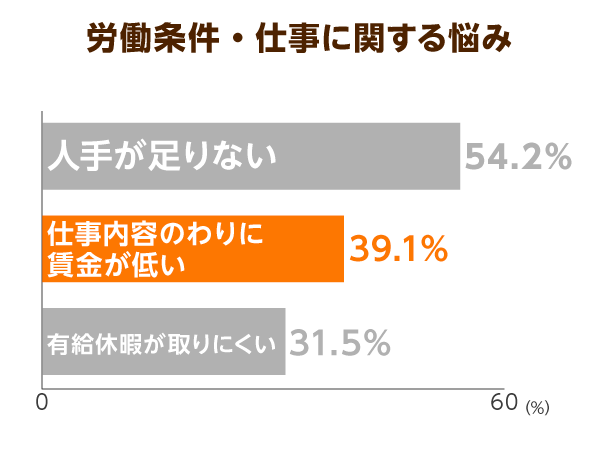

介護職員の約7割が人材不足を感じている

現在、介護の現場で働く介護職員は慢性的に不足しています。公益財団法人介護労働安定センターが実施した「介護労働実態調査」では、人材不足感について「大いに不足」「不足」「やや不足」の合計が67.2%にのぼり、5年連続で増加しています。

また、すべての介護労働者の1割以上が65歳以上、最も割合が多かったのが40~44歳という結果が出ており、介護労働者の年齢層の高さも見て取れます。

一方で、介護サービスに携わる従業員の「労働条件・仕事に関する悩み」を見ていくと、「人手不足」(54.2%)、「賃金の低さ」(39.1%)が高い割合となっています。

つまり、人材確保のために各事業所が賃金を上げざるを得ないことがわかります。

小規模事業所は「加算」の獲得に不利

しかし資金力が弱く簡単に賃金を上げられない小規模事業者は、人材確保において不利な状況になりがちです。さらに「特定処遇改善加算」についても、大規模事業者と中小規模の事業者の格差を広げかねないことが懸念されています。

2019年10月より運用が始まった「特定処遇改善加算」とは、「経験とスキルを持ったベテラン介護職の待遇改善」を目的とした制度です。この制度を利用すれば、一定の条件を満たす介護職員で、月額平均8万円または年収440万円への給与アップが見込まれます。

しかし、豊富な経験とスキルを持った介護職員でも、この制度を利用するためには職場環境の整備やキャリアパス要件、研修実施などの条件が課されます。

すると、人材育成のための資金が豊富な大規模事業所が加算を受け取れる一方で、資金が乏しい小規模事業所は要件のクリアができず加算を受け取れなくなってしまいます。

それによってさらに待遇の格差が広がり、優秀なうえ、加算対象となるベテラン人材が大手ばかりに偏ってしまうことが考えられます。

つまり、本来は介護職員の待遇改善のための制度である特定処遇改善加算が、大規模事業者と小規模事業者との間での格差を拡げる要因となりかねないのです。

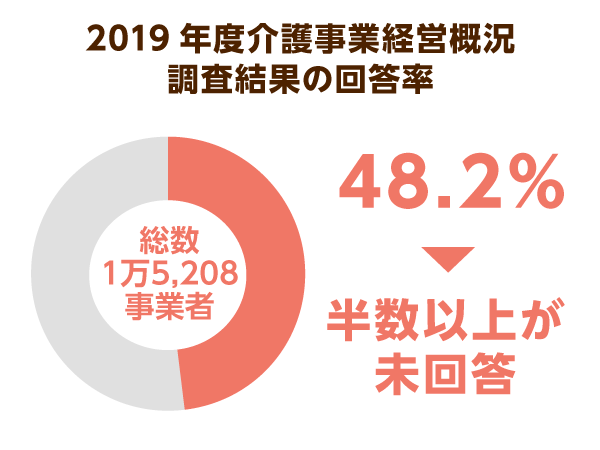

適切な介護報酬改定には高い回答率が必要に

介護の経営実態調査、回答率は50%程度

厚生労働省では、すべての介護保険サービスを対象に「介護事業経営実態調査」を実施しています。

調査対象となる施設は無作為に抽出され、約1万5,000施設・事業所へ回答が依頼されます。この調査結果は介護報酬改定などの基礎資料となるため、介護の現場の実態に即した介護報酬の設定のために重要なものです。

ところが、2019年度の介護事業経営実態調査の有効回答率は48.2%と半数以下になっています。

有効回答率を介護サービス別に見ると、訪問リハビリテーションや地域密着型通所介護、特定施設入居者生活介護では30%台。経営実態調査でありながら、低い回答率となっています。

適切な介護報酬改定のためには、介護事業者が経営実態を明らかにすることが求められます。

調査結果は介護報酬改定にも影響している

2018年度の介護報酬改定では、訪問介護の生活援助と通所介護で引き下げが行われました。さらに住宅型有料老人ホームやサ高住でも、同一や隣接の敷地内で居住者が一定数を超えると介護報酬が減算になる「同一建物減算」の強化が実施されました。

この改定では、2016年度の調査結果で「訪問介護・通所介護の収支差率は比較的高水準」と財務省により指摘され、介護報酬が引き下げられたと言われています。

たとえ経営状況が厳しい介護事業所が多かったとしても、調査対象となった介護事業所の回答内容や有効回答率によって、実際に介護報酬が引き下げられるなどの大きな影響が出てくることもあるのです。

介護報酬改定は、3年に1度実施されています。

次回改定となる2021年度は、限られた介護人材を活用するために「各種介護サービスの包括的・総合的な提供と、それらを下支えする介護報酬改定が必要である」と厚生労働省の社会保障審議会・介護給付費分科会で議論されました。

今年度の調査は、6月30日に回答が締め切られました。次回の介護報酬改定を実態に即した内容にするには、介護事業経営実態調査の有効回答率を上げ、正確性を高めることが求められます。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 28件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定