グループホームの人員配置基準について議論勃発

議論の争点は人員配置基準の維持・緩和

7月8日、厚生労働省社会保障審議会・介護給付費分科会が開催され、「認知症グループホームの夜勤における人員配置基準」が議題にあがりました。

同分科会では、来年4月の介護報酬改定に向けた議論が、詰めの段階に入りつつあります。8日の会議ではグループホームが話し合いの俎上に載せられました。

グループホームは認知症の高齢者を入居対象とした施設で、認知症ケア専門のスタッフが常駐しています。

同施設の特徴の1つは、利用者が入居後、5人~9人で構成される「ユニット」の一員となり、ユニット単位で家事を分担して共同生活を送るという点。要介護度が高い利用者に対しては、ユニットを担当する職員が食事や排せつなどの介助を行います。

現行制度では、グループホームにおける夜勤の人員配置基準は、「1ユニットにつき1人以上」です。しかし現在、深刻な人手不足が続いていることから、8日の分科会ではこの人員基準の緩和を求める意見が相次ぎました。

例えば日本認知症グループホーム協会は、2ユニット以上を持つ事業所については、見守りセンサーなどの導入を前提としつつ、「夜勤1人とオンコール(急患時の対応役)宿直者」の体制を認めるべきと要望しています。

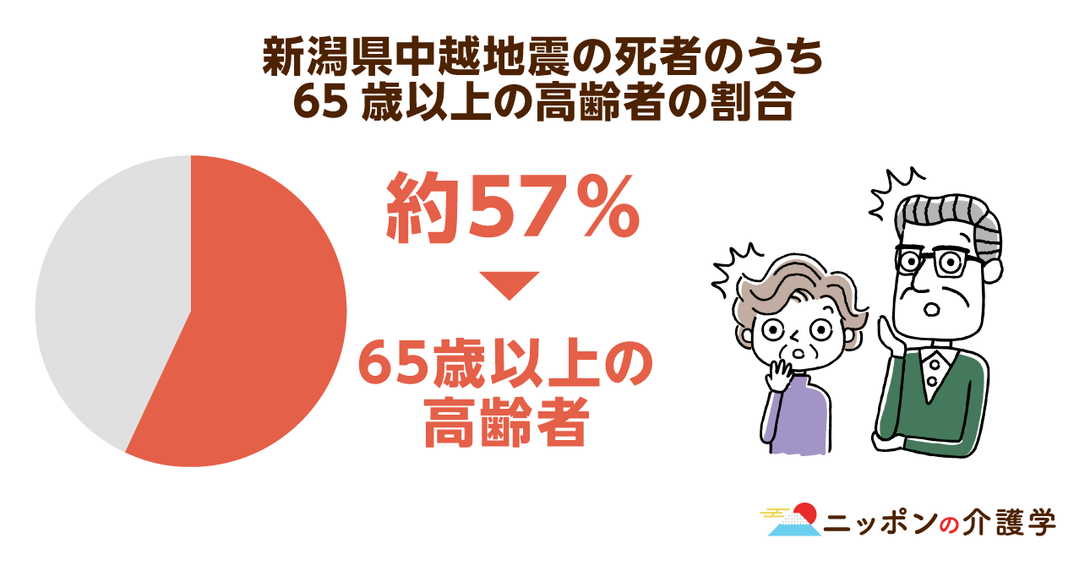

一方、日本看護協会の岡島常任理事は、災害も頻発していることから人員削減は危険と指摘。既存職員の負担増になる恐れもあり、夜勤では1ユニットにつき1人いることが重要と主張しました。

今後この議論がどのような展開を見せるのか、介護業界では注目が集まっています。

グループホームの人員配置基準はもっとも高く設定されている

現行制度における夜勤の人員配置基準は、「従来型特養」だと「入居者50人に対して職員2人以上」。

グループホームと同じくユニット単位で利用者のケアを行っていく「ユニット型特養」だと、「2ユニットごとに職員1人以上」、最大入居者20人に対して職員1人と定められています。

一方、グループホームの場合、先述の通り「1ユニットごとに職員1人以上」。最大入居者9人に対して職員1人を配置することが規定されています。つまり、入居系の介護施設の中で、夜勤の人員配置基準がもっとも高く設定されているのがグループホームです。

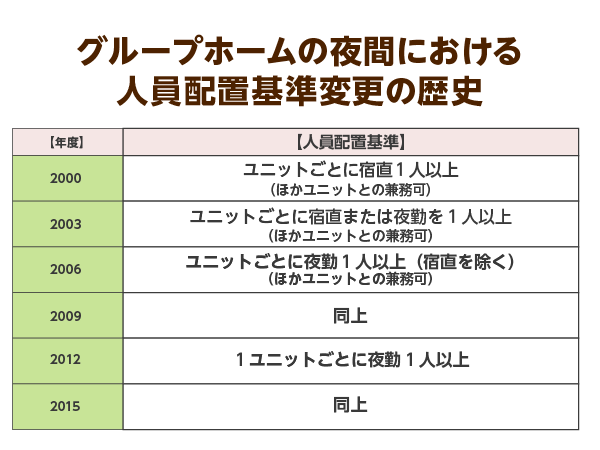

介護保険制度が開始された2000年当時、グループホームにおける夜間の人員配置基準は、睡眠時間を十分に確保できる「宿直勤務」(ユニットごとに宿直1人以上)体制がとられていました。

しかし実際の現場では、認知症の方の行動特性もあって常時夜間も職員による介護対応が必要であり、事実上「夜勤」と同じ勤務状態が続いたのです。

こうした実態に合った勤務体制が取れるように、現在までグループホームを対象とした夜間における人員体制の見直しが3回も行われました。

そして2012年に、現行制度の「1ユニットごとに夜勤1人以上」という人員配置基準が定められました。ただし「1人以上」といっても、現実には人手不足の状況から、夜勤職員は「1人」であるのが実情です。

緩和すると夜勤のワンオペ化が加速する可能性も…

慢性的な人手不足が緩和促進の要因

8日の介護給付費分科会では、先述の通り、グループホームにおける夜勤の人員配置基準を緩和すべきとの意見が出ました。

人員配置基準を緩和すべきとの意見の背景にあるのが、介護人材の慢性的な人手不足です。

例えば公益財団法人介護労働安定センターの『平成29年度介護労働実態調査』では、2017年時点で66%の介護施設において人手不足の問題が起こっていると報告されています。

グループホームも含む7割近い介護施設において、人手が足りない状況が生じているのです。

また、同調査によると、介護人材が足りない理由の第1位は、「採用が困難」(調査対象施設の88.5%が回答)。採用が困難な理由としては、「同業他社との人材獲得競争が激しい」「他産業に比べて、労働条件が良くない」などが挙げられています。

さらに採用したとしても、介護施設では人間関係や給与の低さを理由とした離職が多いのも実情です。こうした複合的な要因が重なって、介護施設・グループホームにおける人手不足が生じているわけです。

グループホームにおける夜勤のワンオペ率100%

グループホームでの夜勤の人員配置基準が緩和された場合、懸念されるのが職員への負担増です。

医労連がグループホームの夜勤体制についてアンケート調査を行ったところ、2交代制夜勤の職場では、夜勤1人体制のグループホームは100%。すべての施設が「1人夜勤」、いわゆる「ワンオペ」という状態でした。

介護施設での夜勤は、定期的な居室の巡回や寝返りをうてない利用者の体位変換、トイレの介助、ナースコールへの対応など激務が続きます。また、待機中は溜まった事務業務に追われることも多く、一晩中心身を酷使する必要があるのです。

しかもグループホームは認知症の方のみが入居する施設。対応がさらに大変になることも多いです。

現状においてすでに厳しい夜勤業務が求められている中、ここでもし人員配置基準を緩和すると、夜勤担当の職員への負担がより増えるのではないか…と懸念されています。

政府は介護ロボットを導入して人手不足を改善する狙い

一部の介護施設ではすでに介護ロボットが導入済み

8日の分科会では、人員配置基準緩和の方針として、2ユニット以上を持つグループホームについて、「夜勤1人とオンコール宿直者」を認めるべきとの意見が出されましたが、その前提となっているのが「見守りセンサー」の使用でした。

現在政府は、ロボット導入によって介護現場の人手不足をカバーできないか検討しています。2020年の骨太方針の原案でも、見守りセンサーやインカム、ロボットを使って業務改善に取り組むと改めて強調されました。

すでに一部の介護施設では介護ロボットを導入し良好な成果を出しています。

福祉医療機構が行った『社会福祉法人経営動向調査』(2018年)の結果によると、見守り機器やタブレット端末を活用している介護施設の満足度は軒並み高く、特に「センサータイプ」の介護ロボットは調査対象の7割以上の施設が「導入して良かった」と回答しました。

介護ロボットは一定の成果を上げていると判断できるデータと言えます。

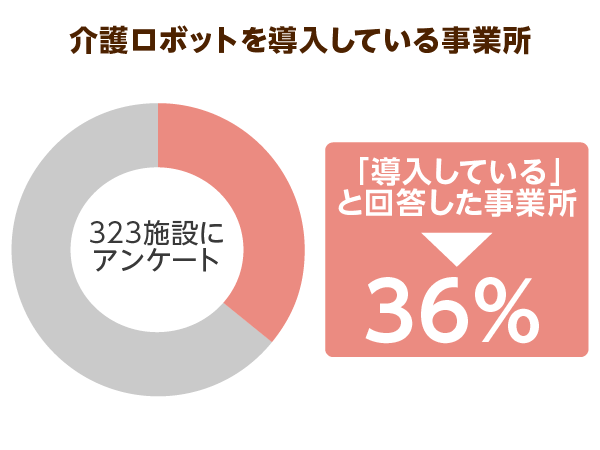

事業所の介護ロボット導入率はたったの3割

しかし、成果のある介護ロボットですが、実際にはあまり普及していません。

東京都高齢者福祉施設協議会が行ったアンケート調査によると、介護ロボットに興味のある事業所は約80%。しかし実際に導入を進めている施設は36%に留まっていました。

なぜ、興味があるのに導入を進めていないのでしょうか。同調査によると、最も多かった理由は「お金」。ほかにも、知識不足や費用対効果が不明という回答も多くなっていました。

お金の問題については、国や自治体では介護ロボットの補助金を提供しているので、活用を検討するのも1つの方法です。

例えば北海道や鳥取県、熊本県、長崎県などでは、1機器あたり最大で30万円の補助金を支給しています。8都道府県以外は介護度ロボット導入における何らかの補助金・助成金を出しており、行政側はこうした補助制度があることを周知化する努力も必要でしょう。

しかしながら、介護ロボットが普及したとしても、必ずしも職員の負担が軽減され、人数を削減しても良いとは限りません。

なぜなら、ロボットは緊急時の対応には弱いからです。最近では九州で大雨による水害が発生しました。こうした事態は人の場合であれば対応できますが、センサーなどのロボットでは対応できません。

介護人材の不足に対して、どの程度介護ロボットが業務を補うことができるのか、慎重に検討する必要もあるでしょう。

今回はグループホームにおける夜勤の人員配置の問題について考えてきました。配置基準をめぐる議論の決着に向けては、まだまだ議論が必要となりそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 7件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定