8050問題対策となる「地域共生社会関連法」が可決

「地域共生社会関連法」により相談窓口の一本化が実現

2020年6月、参院本会議で「地域共生社会関連法」が成立しました。これは、市町村などの自治体が、地域住民が直面する複合的な問題に対して一元的に対応する「断らない相談」の窓口を設置するという内容です。

この法律制定の背景には、医療や介護、子育てなどについて、相談に来た住民がたらい回しにされていたことがあります。

また、従来の窓口では、担当者同士による情報の共有がなされず、適切な支援を受けにくくなっているという問題も存在していました。

これらの問題を解決するために、窓口の一本化が進められたのです。

今回の改正で対象となる「複合的な問題を抱える地域住民」とは、以下のように介護や生活の困窮が発生しやすい家庭などを指しています。

- 中高年の引きこもりの子どもを高齢の親が支えている家庭

- 子育てと介護が同時に発生する「ダブルケア」状態の家庭

特にひとつ目のケースは、「8050問題」と呼ばれています。

内閣府の調査によると40歳から64歳の中高年の引きこもりは全国に61万3,000人存在すると言われており、15歳から39歳の若年層の引きこもりより多いのが現状です。

今回の改正によって、包括的な支援が行われやすくなることが期待されています。

8050問題に起因する殺傷事件や孤独死も

近年では、8050問題に関連する事件が多発していました。

まず、2019年5月には、神奈川県川崎市で、登校途中の小学生17人と保護者2人が51歳の男に次々と刃物で襲われる「川崎通り魔事件」が発生しています。

自殺した犯人は、80代のおじやおばと同居しており、引きこもりの傾向にあったことがその後の調査で判明しています。

また、元農林水産事務次官の男が、息子である44歳の男性を殺害した事件が、翌年6月に発生。

父親は日常的に息子から暴力を振るわれていたことに加え、息子が自宅から近所の小学校で行われていた運動会の音に腹を立てたことで、前述の川崎通り魔事件と同様の事件を起こす可能性があると考えたことが動機と報道されています。

ほかにも、毎日新聞の調査で8050問題に該当する家族が孤立死したケースが、2016年から2018年の3年間で14件(28人)だったことも明らかに。こうした出来事が、今回の法改正の一因だと考えられます。

長期化する引きこもりに支援が必要とされている

「引きこもり」とは半年以上家庭に留まった状態

内閣府では、「引きこもり」を以下の4つのパターンのいずれの状態が6ヵ月以上続いている状態と定義しています。

- 趣味や用事のときだけ外出する

- 近所のコンビニなどには出かける

- 自室からは出るが、家からは出ない

- 自室からほとんど出ない

また、NPO法人KHJ全国ひきこもり家族会連合会(KHJ)は、引きこもりは診断名ではなくあくまで状態像であり、実態はケースバイケースであると説明。

引きこもりの本質的な課題は、家族以外の第3者との繫がりが持てなくなり、社会的に孤立することだとしています。

そのため、状況を改善するためには、本人の日常生活の自立、社会参加や経済的自立を促す支援に加え、家族の心理的なケアなどが必要となるのです。

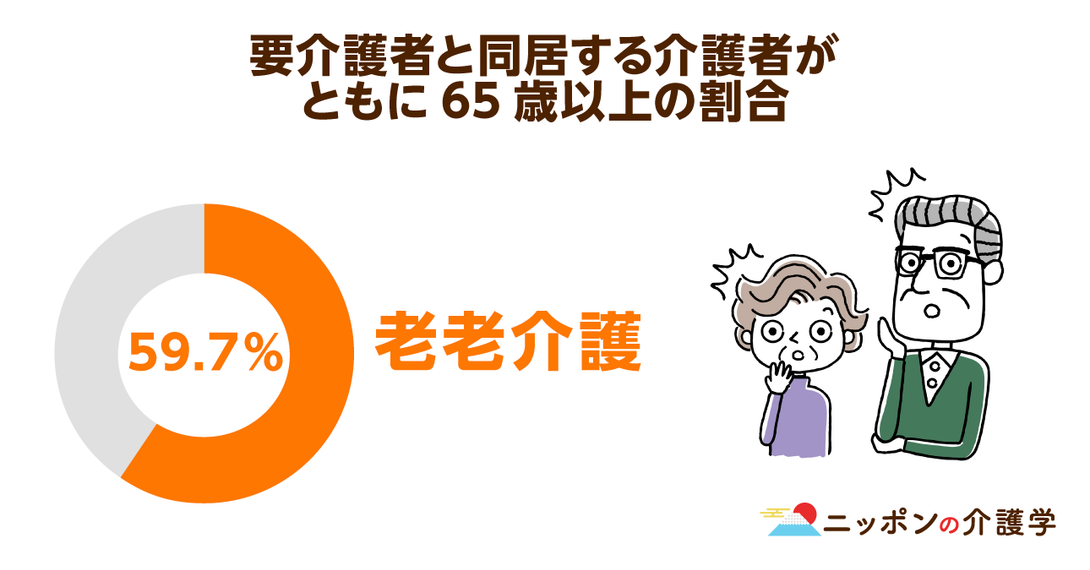

現在、80歳の親が50歳の引きこもりの子どもを支えるケースなど、両者ともに高齢化が進んでいます。親の介護や収入の減少で困窮しやすいことから、8050問題として注目を集めることとなりました。

KHJの調査では、2002年度から2018年度にかけて引きこもりの高齢化が進んでいることがわかっています。

引きこもり本人では、この6年間の間に平均年齢が26.6歳から34.4歳と8歳上昇。

引きこもりの家族では、60.1歳から64.5歳と約4歳上昇しています。

引きこもりは長期化…相談窓口の必要性が高まっている

引きこもりの高齢化だけでなく、長期化も問題となっています。

KHJの調査では、引きこもりの期間が平均12.2年で過去最長となったことが判明。

東京都江戸川区が引きこもりの人を対象に行った調査でも、引きこもり期間が10年から20年となる人が27.3%、21年以上となる人が7.6%と、引きこもり全体の約35%が、長期にわたっている現状が明らかとなっています。

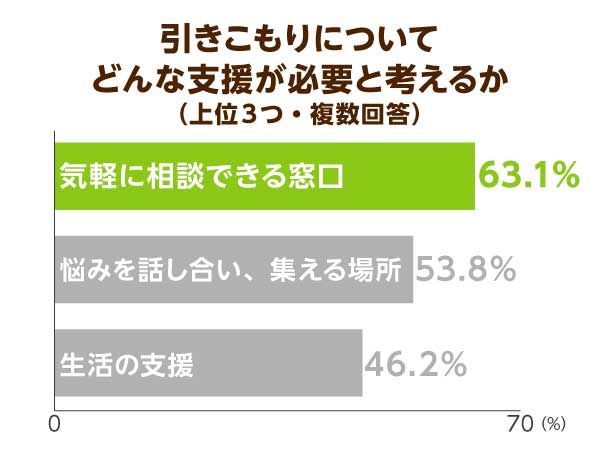

また、同調査の「どのような支援が必要と考えるか」という質問では、「気軽に相談できる窓口」が63.1%で最多。次いで「悩みを話し合い、集える場所」(53.8%)、「生活の支援」(46.2%)となっていました。

こうしたことからも、今回の窓口の一本化が、引きこもりの家族にとって必要な支援であることが伺えます。

8050問題の実態把握へ本格的調査を開始

支援・医療機関を継続利用しているのは3割程度

引きこもりに関しては、継続的な支援が難しいという問題点も指摘されています。

KHJが全国のひきこもり地域支援センターと自立相談支援窓口を対象に行った調査では、これらの機関の90%が引きこもりの支援を行っていると回答。

支援のための居場所については、ひきこもり地域支援センターで75%、自立相談支援窓口で15.4%が設置していました。

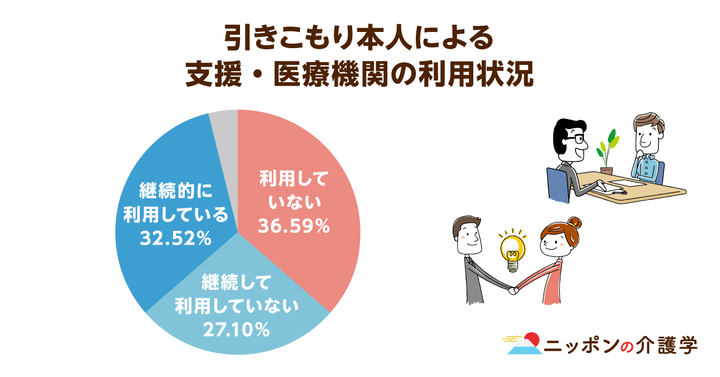

しかし、引きこもりの人の中で支援機関や医療機関を「継続的に利用している」と回答したのはわずか32.52%。「継続して利用していない」(27.10%)、「利用していない」(36.59%)を合わせると、過半数を超えることが明らかとなっています。

また、これらの機関について「利用を中断したことがある」と回答した人は42.5%にのぼり、「利用を中断したことがない」の35.8%を上回っていました。

4割近くが支援を受けておらず、3割程度の人しか継続的に支援を利用していないということから考えても、現行の体制や内容には改善が求められます。

厚生労働省は実態調査を開始

政府は、8050問題の実態を把握するため、調査に乗り出すことを発表しました。今年6月、厚生労働省は、市町村などの自治体の生活困窮支援窓口で相談を行った人を対象とした実態調査を民間会社に委託して行うとしています。

相談内容について精査を行うほか、自治体の職員からも聞き取りを行います。8050問題に直面している家庭をはじめとした生活困窮者が、どのように社会的なつながりを回復し、支援するべきかを探るとしています。

この調査は地域ごとに対象を抽出する形で行われ、今後の施策を立案する基礎資料として、実態に即した支援を行うために活用される予定です。

国には今回の窓口一本化の制度改正をきっかけとして、8050問題のような社会から孤立してしまう人に対し、効果的な施策を行うことが求められています。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 9件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定