慰労金制度に欠陥?申請拒否が発生している

未申請に関する相談が多数寄せられている

今年5月、新型コロナウイルス感染症の拡大で医療・介護分野の職員へ「慰労金」の給付が決定。初回申請が7月20日から各自治体で順次受付開始となり、最短で8月上旬から振り込みが始まっています。

ところが厚生労働省によると、「慰労金の受給を希望しているものの、事業所が申請を行ってくれない」といった支給対象者からの相談が、コールセンターなどに数多く寄せられているとのこと。思うように給付が進んでいないのが現状が明らかとなったのです。

こうした状況を受けて、8月26日、厚生労働省は各事業者に慰労金の手続きを行うよう要請する通知を発しました。また、各都道府県に対しても、現場からの相談に丁寧に対応すること、必要に応じて申請状況を確認することなどを要請しています。

さらに事業者によって組織されている団体に対しても、未申請の事業所に申請をお願いするなどの配慮を呼びかけました。

原則、慰労金は事業所を通じての申請となる

今回の慰労金とは、新型コロナが拡大する中、感染のリスクを冒して業務を行う医療・介護従事者の慰労・支援を目的としたものです。

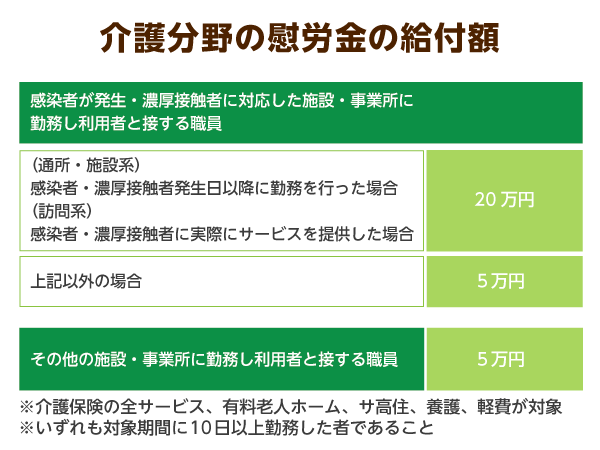

介護分野の場合、「感染者が発生したり濃厚接触者への対応が必要となった施設・事業所に勤務し、利用者と接する職員」に対しては、通所・施設・訪問系だと20万円、それ以外の場合だと5万円を支給。

「その他の施設・事業所に勤務して利用者と接する職員」に対しても5万円が支給されます。

いずれの場合も、対象期間において10日以上勤務していることが条件とされます。ここで言う対象期間とは、「各都道府県において新型コロナの感染が発生した日」と「勤務先での感染者の受け入れ日」のいずれか早い日から、2020年6月30日までのことです。

介護事業所の職員が慰労金の申請を行うには、まず各職員が勤務先の介護事業者に「代理受領委任状」を提出。各事業所が法人単位で委任状を取りまとめて、各都道府県に給付申請を行います。

介護従事者が複数の事業所で対して委任状を提出することによる重複申請が起こらないように、受給職員表には「他法人での慰労金申請の有無」を尋ねる項目も記載。

もし虚偽の申請を行って、複数の事業所から重複支給を受けていることが発覚したときは、支給された慰労金は全額返済とされます。

事務員や運転手も…幅広い職種が給付対象となった

非正規職員や退職者も対象に

今回の慰労金支給制度における大きな特徴のひとつが、幅広い職種を給付対象としている点です。

利用者と直接接触することの多い介護職員や訪問介護員などはもちろんのこと、条件に該当すれば事務員や清掃員、リネン業務員、調理員、宿直員、送迎の運転手なども支給対象者として認められています。

また、対象期間中に通算で10日以上の勤務実績さえあれば、正規職員だけでなく非正規職員も支給対象。派遣職員や業務受託者なども給付を受けることができます。

一方、物理的に利用者とまったく接することのない本部勤務などの職員、およびボランティアの人や介護事業所と契約を結んでいない人などは、支給対象外です。

6月30日までに事業を廃止した事業所に勤務し、受給条件を満たしている人の場合は、個人で申請を行うことで受給可能。同様に6月30日までに退職した人についても、勤務していた事業所もしくは個人で申請を行うことにより給付を受けることができます。

一方で無届ホームは対象外とされた

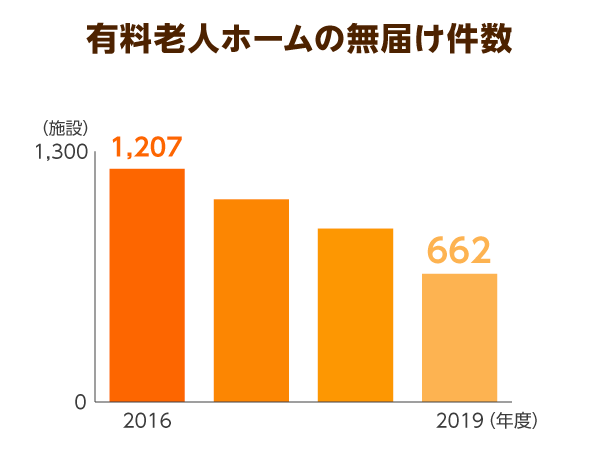

今回の慰労金給付では、いわゆる「無届ホーム」は対象外とされました。無届ホームとは、都道府県への届け出を行わないまま運営を行っている老人ホームのことです。原則として、老人ホームの運営事業を行うには、都道府県に届け出を行う必要があります。

しかし、届け出を行うと、居室の面積や人員配置体制、防災設備などを国の基準に従ったものにする必要性が生じ、さらに定期的に行政による監査や指導を受けなければなりません。

国の基準に合わせるには、必要な設備を整備し、職員を雇用する必要があるため、別途費用がかかります。

こうした負担を避けるため、何かしらの理由をつけて、無届けのまま営業を行っている施設が多数存在しているのです。

厚生労働省が行った調査によると、無届けの有料老人ホームの数は、2019年度時点において全国に662施設あるとのこと。

ただし、これはあくまで自治体が把握している施設の数であり、行政側に認知されていない無届ホームも存在すると言われています。

実際、直近の1年間において、150件の無届ホームが新たに確認されているのです。

しかし、行政側から問題視されている無届ホームではありますが、利用料金が届け出済みの有料老人ホームよりも格段に安いのも事実。そのため、無届ホームは行き場のない高齢者の最後の砦となっている側面もあります。

国が規定する設備、人員基準を満たせていない施設であっても、経済的に困窮している高齢者からのニーズは高いのが実情なのです。

こうした無届ホームで働く人も、当然ながら新型コロナの感染リスクを負いながら日々業務を行っているわけですが、慰労金支給の対象外とされたのです。

新型コロナ感染拡大とインフルエンザ流行への備え

介護従事者へのワクチン接種は優先の方針へ

慰労金の給付が行われる一方で、新型コロナの感染はなお続いています。

8月3日、厚生労働省は全国の福祉施設で発生したクラスターの数が100件に上っていることを明らかにしました。

クラスターが発生した福祉施設の内訳をみると、高齢者福祉施設が66件、児童福祉施設が23件、障がい者福祉施設が11件。

全体の7割近くが高齢者向けの施設で発生しています。

こうした状況の中で政府は、8月21日に開催された分科会の場で、新型コロナのワクチンが完成した際、介護職や医療従事者、高齢者などが優先的に接種できるようにするための検討を行う旨を明示しました。

今年の秋には、検討内容を踏まえたうえで、ワクチン接種についての基本方針をまとめるとしています。

もっとも、ワクチンの安全性や有効性については科学的な不確実性があり、理想的なワクチンが開発されるかどうかについては、現時点(2020年8月時点)で保証はありません。

副反応が発生するリスクもあることから、今後のさらなる研究、評価を待つ必要があります。

秋からはインフルエンザ対策も重大な課題に

一方、高齢者にとって脅威となるウイルスは新型コロナだけではありません。秋以降に感染拡大の恐れがあるインフルエンザにも最大限の注意を払う必要があります。

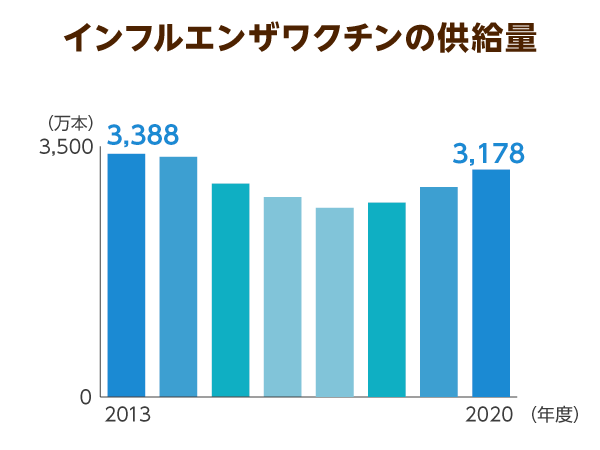

厚生労働省で8月26日に行われた専門部会では、今冬に供給されるインフルエンザワクチンの数量が近年で最多となる約3,178万本(最大約6,350万人分)との見込みであることが示されました。

しかし、新型コロナの影響によって予防への意識が高まり、ニーズが大幅に伸びて一部で不足する恐れがあるとの懸念もあります。

そのため厚生労働省は、インフルエンザ感染による重症化リスクの高い人や、社会的に重要な役割を果たしている人には、早めにワクチンの接種を行うよう呼びかけていくとのこと。

具体的には、10月前半には65歳以上の高齢者、10月後半からは医療従事者、妊婦や基礎疾患のある人、小学2年生までの小児へと対象を広げていくとしています。

高齢者および高齢者と同居されている方は、新型コロナだけでなく、インフルエンザへの対応も万全を期すようにしましょう。

今回は介護職における慰労金とワクチンの問題について考えてきました。

まだまだ終息の見込みが立たない新型コロナ。インフルエンザの流行も懸念される中、感染症への対策を日本社会全体で引き続き考えていく必要があります。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 89件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定