特養でクラスターがまた発生

介護施設での集団感染は続いている

新型コロナウイルス感染症の患者数は、夏の間の感染再拡大で急激に増えたものの、現在は徐々に落ち着いています。しかし、重症化リスクが高い高齢者がいる介護の現場では、引き続き感染予防を徹底したいところです。

8月31日、三重県鈴鹿市では、とある特別養護老人ホームの入所者と職員、計12名の新型コロナ感染が判明。クラスター(集団感染)と認定されました。

同様に、三重県津市の特別養護老人ホームでも、勤務する職員の感染が判明しています。津市のケースでは、入所者やほかの職員への感染は見られなかったものの、1人の職員の感染によってクラスターが発生しかねない状況でした。

このように、まだまだ新型コロナの脅威は続いており、引き続き予防策を講じ続ける必要があります。

特養とは社会福祉法人や地方自治体が運営している介護施設

「特別養護老人ホーム(特養)」は、地方自治体や社会福祉法人が運営する介護施設のひとつです。基本的に65歳以上、要介護3以上の認定を受けていることが入所条件となっています。

特養のメリット・デメリットは以下のようになっています。

メリット

- 入居一時金が不要

- 長期間の入所が可能

デメリット

- 入所要件が原則的に要介護3以上

- 入居待機者が多い

以前の特養は要介護2以下でも利用できましたが、2015年の制度改正で「原則要介護3以上」という入所要件が追加。要介護3以上の高齢者が入居しやすくなった一方で、要介護2以下の高齢者は難しくなっています。

また、特養では医師の常駐や夜間の看護師常駐が義務付けられていません。施設によっては夜間に看護師が不在となるので、医療ケアを重視する人、医療ニーズが高い人は利用が難しかったり、逆に医療依存度が高い人は入居できなかったりすることもあります。

特養の待機者はやや減少するも人材不足が課題

⼊居待機者がいるのに空床が増えている原因は⼈⼿不⾜

先に述べたように、特養の入所要件は2015年に原則「要介護3以上」となりました。この改正により、2019年度の特養の入所待機者は2016年度と比較すると約3,000人減少。特養以外の介護施設が増えたことも、理由として考えられます。

しかし、特養における施設そのものの利用率は2019年、約15.5%の施設が「減少した」と回答しています。

以前より待機者数が減少したとはいえ、まだ全国で36万人以上もの入居待機者がいるにもかかわらず、すべての特養が満床というわけではなく、空床がある施設も少なくないのです。

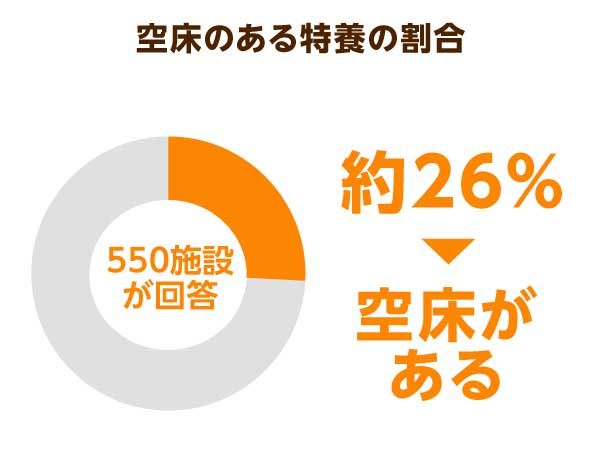

2018年に日本経済新聞社が実施した調査によると、首都圏で約6,000床もの空きがあることが判明。さらにみずほ情報総研の調査では、調査対象の550施設の約26%の施設で空床があったことも明らかになっています。

入居待機者がいる一方で空床が増えている原因として、「人手不足」が挙げられます。施設そのものに受け入れられる余裕があっても、そこで働く介護職員が不足しているため、受け入れられないのです。

全国的に介護施設での人員確保に苦労している現状から、採用や定着が進まない限り、特養の入居者受け入れは進みづらくなります。

特養の約3割が人材紹介会社を利用して雇用

人手不足が特養利用を希望する要介護の高齢者へ影響している中、一部の特養では雇用確保のために人材紹介会社を利用しているところもあります。

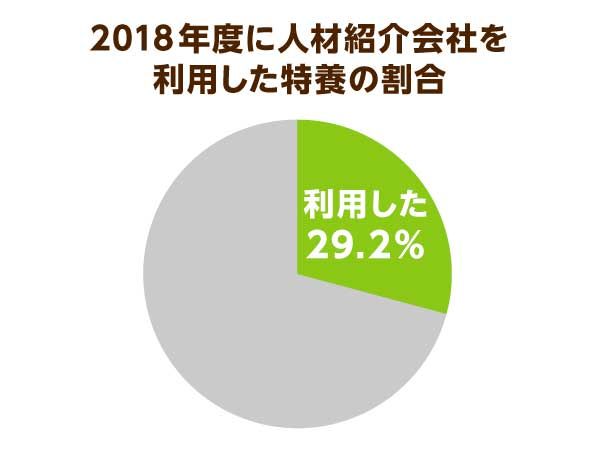

福祉医療機構の調査によると、2018年度に人材紹介会社を利用した特養は29.2%にも上ることがわかりました。

人材紹介会社を利用しての雇用には、「紹介手数料」がかかります。この料金は地域により相場が異なり、都市部は62.4万円、地方は55.7万円が1人あたりの紹介手数料の平均です。

全国平均では職員1人にかかる紹介手数料が59.7万円で、この額は少人数で介護を受けられる「ユニット型」特養の職員1人にかかる人件費の14.9%に相当します。

多くの特養では人材不足解消のため、紹介手数料をかけて人材確保をしているというわけです。

特養の人手不足や経営難は体制に変化をもたらすか

43%の従来型特養で経営状況が悪化

多方面に影響を及ぼしている新型コロナですが、介護の現場への影響も出ています。

独立行政法人福祉医療機構が行った「社会福祉法人経営動向調査」によると、2020年4月期の特養におけるサービス活動収益は前年同月比で減収。5月期も調査対象の施設の半数で減収が見込まれることがわかりました。

コロナ禍で減収した特養が多い要因として、併設のショートステイやデイサービスの減収が挙げられます。

外部からの出入りが多いショートステイやデイサービスは、新型コロナ感染のリスクが高く、実際に全国各地でクラスターも発生しています。

そのため、施設利用の休止や利用回数制限、利用者受け入れ停止などの措置を取ったことで収益が減ったと考えられます。

また、神奈川県の社会福祉協議会老人福祉施設協議会による調査では、県内の特養のうち32%が赤字と判明。相部屋で利用する「従来型」の特養に限っては43%の施設が赤字で、新型コロナの影響に限らず、特養の経営難が深刻であることが浮き彫りになりました。

人員配置基準はどう変わるのか

特養での人手不足、そして経営難が深刻となっている中で、2021年の介護報酬改定を見据えて、人員配置基準の見直しが議題に上がっています。

現状、ユニット型特養での夜勤の人員配置基準は「2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を配置」、そして「ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置」と定められています。

しかし、働く職員が不足している中では、この基準を満たすことも厳しいのが現状です。

そこで、日本認知症グループホーム協会は2ユニット以上の特養については見守りセンサーなどの設置を前提として「夜勤1人+オンコール宿直者」という体制に緩和するよう、要望を出しています。

介護を必要とする高齢者が増えている中、多くの特養は経営が厳しく、かつ人手不足という状況。

今後も増えていくことが予想される要介護の高齢者に対応するためには、現状を踏まえた人員配置基準を検討する必要があります。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 26件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定