ショートステイの利用が長期化している

ショートステイの利用減算を要支援者にも適応へ

10月15日、厚生労働省は社会保障審議会(介護給付費分科会)を開催し、来年度の介護報酬改定に向けて、「ショートステイ」の利用に関する内容を議題に挙げました。

要介護の高齢者に適用されているショートステイの長期利用による減算措置について、要支援の高齢者にも適用すべきという意見が挙がり、見直しが検討されています。

ショートステイの介護報酬においては、もともと一定以上の日数を超えた場合に算定ができないものとされていました。自費で利用する日を挟むことで再び介護報酬の対象になりますが、この場合は算定できる介護報酬が減算されることになっています。

減算対象を要支援者にまでに広げることに対して、明確に反対する声こそなかったものの、長期利用の理由を調査・分析して把握すべきだという指摘がなされました。

長期入所で適応される減算のルールとは

短期利用が本来の目的となっているショートステイにおいて、利用が長期にわたるケースは一定数存在しています。

2020年3月に三菱UFJリサーチ&コンサルティングが発表した資料によると、ショートステイを提供する事業所の約6割が、31日以上の長期利用をする高齢者を受け入れていました。

さらにその6割の事業所のうち、約4割が長期利用者の人数が利用者全体の10%以上を占めていることも判明しました。

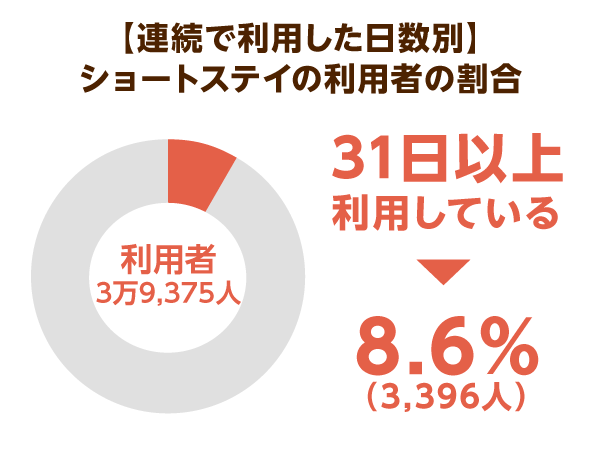

また、調査対象となった利用者3万9,375人のうち、31日以上の長期利用者は3,396人で全体の8.6%を占めていました。31日以上の滞在が長期利用と判断されるのは、30日を超えたショートステイの利用に関して介護報酬の算定ができなくなるためです。

前述の通り、この場合は自費利用を挟むことで介護報酬の算定が可能となります。その際、1日につき30単位の減算が行われる理由は、新規に利用する高齢者に比べて、施設に慣れるための支援などが要らなくなり、負担が少なくなるためです。

この点については要介護者も要支援者も同じではないかというのが、今回の対象拡大の根拠となっています。

本来は短期間入所で在宅生活を支えるためのもの

ショートステイの連続利用は30日まで

ショートステイとは、要介護認定を受けて在宅で介護サービスを利用している人が、施設に短期的に宿泊することができるサービスのことです。これには「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の2種類が存在しています。

短期入所生活介護は特養老人ホームをはじめとした高齢者施設が提供するサービスで、食事や入浴、トイレなどの生活介護を、泊まりながら利用できます。

対して短期入所療養介護は、機能回復や在宅での生活を維持することを目的として、必要な医療的ケアを提供するものです。

短期入所生活介護では、家族が何かしらの理由で家を離れる必要があったり、病気になり介護ができなかったりと、一時的に在宅での介護が難しくなった際に利用するケースが一般的です。

そのため、減算が行われるような31日以上の利用は、イレギュラーな利用方法なのです。

厚生労働省の担当者は、事実上の施設入所と変わらない長期利用が一定数あることを認めており、本来の在宅生活の支えとなるような利用が一般的になるよう誘導していきたいと述べています。

請求事業所数は増加傾向にある

ショートステイの事業所数は、年々増加しています。

2017年の社会保障審議会(介護給付費分科会)の資料では、ショートステイの介護報酬を請求した事業所数について、2002年度の5,117事業から2015年度の1万152事業所まで増加していることが示されました。

利用者数についても、ここ13年ほどで約2倍に増加。費用額については、約3倍になっています。

また、要介護度別にショートステイの利用状況をみてみると、以下のように推移しています。

| 要介護度 | 2003年度 | 2015年度 |

|---|---|---|

| 要介護1 |

|

|

| 要介護2 |

|

|

| 要介護3 |

|

|

| 要介護4 |

|

|

| 要介護5 |

|

|

長期利用が多い背景に「特養の待機者」

ショートステイが施設入所までのつなぎに

先述の通り、ショートステイは、家庭の事情などによる短期利用が本来の目的となっています。しかし実際には、それとは異なる目的で利用されているのも事実です。

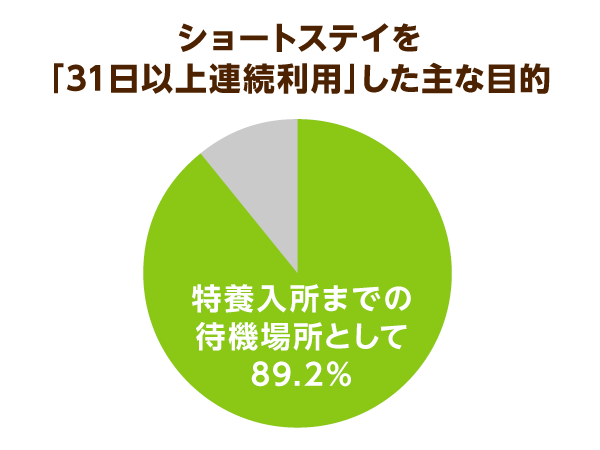

三菱UFJリサーチ&コンサルティングは、31日以上の長期利用者について、利用目的に関するアンケート調査を実施しています。

その結果、ショートステイ利用の目的を「特養入所までの待機場所として」とした回答が89.2%と、9割近くを占めていたことが明らかに。

一方で「入院した家族介護者が退院するまでの居場所として」「家族介護者が海外出張や旅行などで不在のため」と回答したのはそれぞれ22.1%、7.9%に留まっています。

また同調査では、事業所に対して「最近1年間、事業所の何に着目する人が増えているか」というアンケートも実施。「医療依存度の高い人の受け入れ」という回答が22.3%、「ターミナル期の人の受け入れ」が10.3%を占めています。

ショートステイについて、長期間滞在から看取りまでも想定して利用する人が多くなっていると考えられます。

「緊急ショートステイ」は8割以上が実施されず

ショートステイの長期利用が増加する一方で、2018年度の介護報酬改定で創設された、認知症グループホームにおける緊急ショートステイについては、その利用や実施が伸び悩んでいます。

これは、在宅介護を受けている高齢者が、介護する家族などが急病になったり、葬儀などに参加せざるを得なくなったりした場合、認知症グループホームの居室をショートステイで利用できるという制度です。

しかし、2019年度に日本認知症グループホーム協会が実施したアンケート調査では、277の事業所のうち、81.9%にあたる227施設が緊急ショートステイを「実施していない」と回答。実施しない理由は、「個室がない」が63.0%で最多となりました。

看護小規模多機能型居宅介護での緊急ショートステイでは、個室以外での滞在も認められていることから、もっと柔軟な対応をするべきという意見もあります。

国には、ショートステイの現状を鑑み、状況に即した制度改革が求められています。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 11件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定