ケアマネ試験の受験者数が前年度より微増

厚労省、ケアマネ試験受験者数が昨年度比5,407人増と公表

10月11日に行われた「第23回介護支援専門員実務研修受講試験(以下、ケアマネ試験)」について、厚生労働省は受験者の総数が4万6,456人であったことを明らかにしました(参考:厚労省『第23回介護⽀援専⾨員実務研修受講試験・受験者数』)。

新型コロナウイルスの影響が懸念される中で行われた試験でしたが、受験者数は昨年度試験よりも5,407人増加。

昨年度から今年度にかけて微増するという結果となりました。

ただし昨年度のケアマネ試験は、各地に被害をもたらした台風19号と重なってしまい、少なからず混乱があったのも事実。

その影響で受験者数が減少した可能性もあることから、昨年度と比べて今年度の受験者数が増えたとは一概に言えません。

ケアマネージャーの受験者数は、2017年度までは13万人前後で推移していました。ところが、受験資格の制度改定が行われたこともあり、2018年度試験は4万9,332人と前年度から約8万人も減少しています。

ケアプラン作成から本人の金銭管理まで幅広く従事するケアマネ

ケアマネージャーとは介護を必要とする方が適切な介護サービスを受けられるように、ケアプランの作成やサービス提供事業者との調整を行う専門職です。

ケアプランの作成には、介護サービスを利用する高齢者の問題点・生活課題を明らかにする「アセスメント」や、サービスがどの程度効果があるのかを分析する「モニタリング」を行う必要があります。

また、利用者とサービス提供事業者との調整という点では、地域内にある事業所を探して利用者へ紹介したり、利用者から事業者への要望・クレームを伝える際の仲介役なども重要な仕事です。

さらに、生活困窮者に対して生活保護申請の支援を行ったり、日々の調理が困難な方に配食サービスを紹介することもあります。

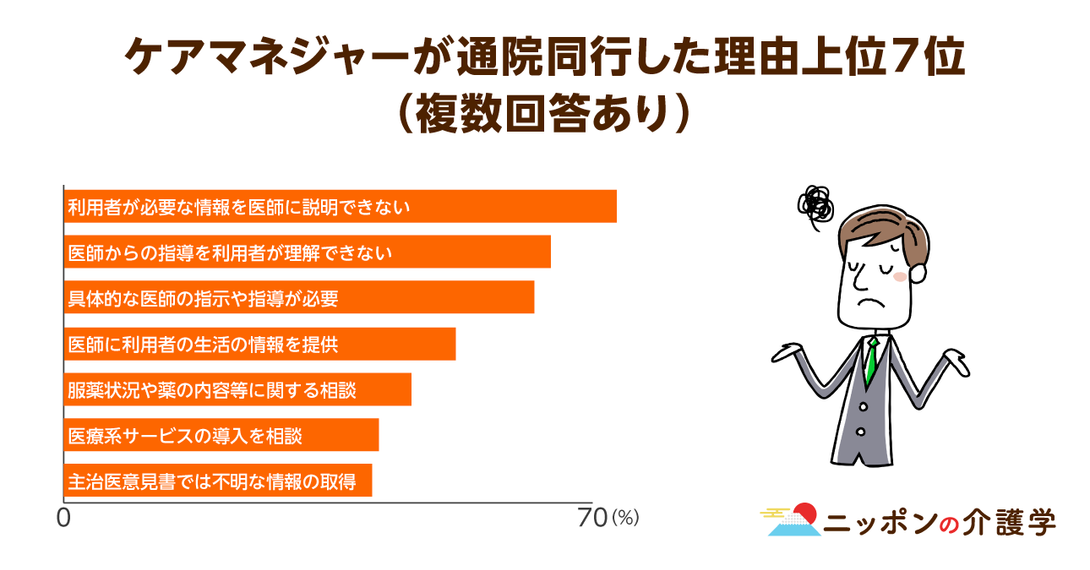

そのほか、ケアマネージャーの業務ではないような「薬の受取代行」「金銭管理」「受診の付き添い」「公共料金の支払い」などを利用者からお願いされるケースも少なくありません。

ケアマネージャーの業務内容は制度上の枠に収まらず、多岐にわたると言えるでしょう。

受験資格の厳格化と給与待遇が原因か

2018年度から実務経験のみでの受験が不可に

前述した通り、2017年度ケアマネ試験までは受験者数が13万人近くいたのですが、翌2018年度からは大幅に減少しました。

その原因の1つが、受験資格の厳格化です。

2017年度試験までの受験資格は、以下の4つのうちいずれかを満たせば良いとされていました。

- 国家資格等に基づく業務経験を5年

- 相談援助業務経験を5年

- 介護資格+介護等業務経験を5年

- 介護等業務経験を10年

ところが受験資格に関する制度改正が行われ、2018年度からは「国家資格等に基づく業務」「生活相談員」「支援相談員」「相談支援専門員」「主任相談支援員」の通算業務年数が5年以上、と規定されています。

2017年度までは認められていた③と④の受験資格がなくなり、十分な実務経験があったとしても、介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)や上記の資格を持っていない人はケアマネージャーを目指すことができなくなりました。

現場のケアマネージャーからすれば、ケアマネ試験の受験者数が減ってしまうことはある程度予想がついていたようです。

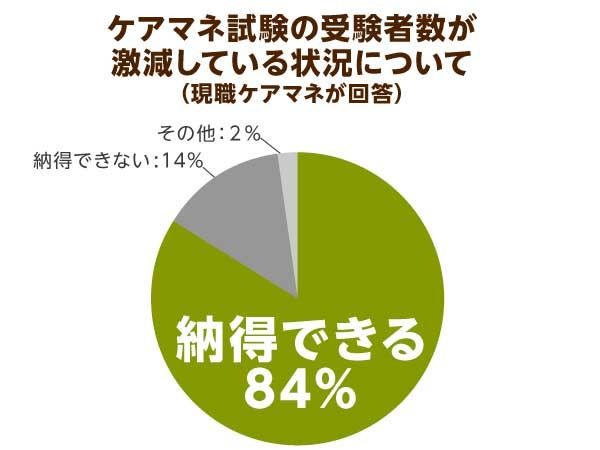

シルバー産業新聞社が行ったアンケート調査によると、現場で働くケアマネージャーの84%が、ケアマネ試験の受験者が激減したことに「納得できる」と回答しています。

理由については、受験資格変更の影響もさることながら、ケアマネージャーの給与・待遇面の問題を指摘する回答が多く挙がっていました。この調査結果からケアマネージャーの報酬が低いという点も、受験者数減少の要因になっているとも推測できます。

介護職員のみに導入された「介護職員等特定処遇改善加算」

ケアマネージャーの報酬の低さが目立つようになった原因の1つが、2019年10月からスタートした「介護職員等特定処遇改善加算」の導入です。

介護職員等特定処遇改善加算は、2017年12月に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」にて示されている「勤続根数10年以上の介護福祉士に、月額平均8万円の処遇改善を行う」との方針に基づいて制度設計が行われています。

ただし、以下の条件を満たせば、勤続10年以上の介護福祉士がいない事務所であっても、加算を得ることが可能です。

- 介護職員処遇改善加算の加算Ⅰ(月額3.7万円相当)~Ⅲ(月額1.5万円相当)のいずれかを取得している

- 処遇改善加算における職場環境等要件において、「資質の向上」や「労働環境・処遇の改善」、「その他」の区分について1つ以上取り組んでいる

- 処遇改善に向けた取り組みを、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」やホームページに記載することで、「見える化」を実現している

この特定処遇改善加算の導入によって、介護職の給与額はベテラン職員を中心として改善されることになったのですが、ケアマネージャーはこの加算の対象に入っていません。

つまり、介護福祉士など介護職員の給与額はアップしたのに対して、ケアマネージャーの待遇はそのまま据え置かれる形となったのです。

これにより、ベテラン介護職員の中には、ケアマネージャーより高い賃金を得るという状況も生じ、介護職がケアマネージャーを目指す動機が薄れてしまいました。

公正中立な支援体制の維持には早急な処遇改善が求められる

ケアマネージャーの囲い込みが起こる可能性も

ケアマネージャーを目指す人が減り、介護現場でケアマネージャー不足が深刻化してくると、居宅介護支援事業所を運営する法人としては、人が集まるように人件費にお金をかける必要性が生じます。

しかし人件費が高くなると、どこかでその埋め合わせをしなければなりません。

その法人が訪問介護事業所やデイサービスなども併設していた場合、そちらの介護報酬(売上)をアップさせて、上昇した人件費を補填しようとする事業所も出てくる可能性もあります。

そうなると、ケアマネージャーに対して併設する自社の介護サービス事業所を利用するように、利用者を誘導させようとする法人が出てくるのかもしれません。

こうした同法人の併設サービスに利益誘導することを、「囲い込み」と呼びます。

介護保険制度は公正中立が第一。

ケアマネージャーは利用者のニーズに最もあった事業所を、同じ系列の法人であるかどうかに関係なく選択しなければなりません。

もし囲い込みが蔓延すれば、居宅介護支援の公正中立は崩壊し、ひいては介護サービス全体の信頼性を喪失させてしまうでしょう。

日本介護支援専門員協会がケアマネージャーの処遇改善を要望

今年10月、日本介護支援専門員協会は、ケアマネージャーの処遇改善の要望書を厚生労働省に提出し、基本報酬の引き上げを強く求めました。

この要望書の中では、「居宅介護支援事業所が問題・困難としている内容」が記載されており、ケアマネージャーの処遇改善に関しては、55.2%の事業者が「問題・困難」としています。

また、同協会の濱田副会長は会見の場で、居宅介護支援の利益率がマイナス続きであることから、併設サービスの収益に頼らないで済むように、ほかの居宅サービスと同等の利益率まで上げるべきと指摘。

ケアマネージャーの処遇改善を担当件数の引き上げや事務負担の軽減などと併せて具体化すべく、国への働きかけを強めています。

このような動きを受けて、厚生労働省は今年10月下旬、「ケアマネージャーの担当する案件が40件を超えた場合に介護報酬を半減にする」という現行の仕組みを見直す方針を明らかにしました。

将来的に国・厚生労働省はどのような対策を取っていくのか、注目していきたいところです。

今回はケアマネージャーの受験者数減少にかかわる問題について考えてきました。ケアマネージャーへの待遇改善を巡る議論は、今後も論争を呼びそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 26件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定