厚生労働省、特養の夜間における人員配置基準の緩和を提案

条件つきで夜間の職員1人に対し利用者30人まで可能に

11月9日、厚生労働省は社会保障審議会・介護給付費分科会を開催。そこでは以下の条件つきで、従来型特別養護老人ホーム(以下、特養)の夜間における人員配置基準の緩和が提案されました。

- 見守りセンサーの設置

- 夜勤にあたる介護職員がインカムなどのICTを使用している

- 安全体制の確保

これらを達成した場合、現在の夜間における職員がより多くの人数を担当できるとする提案です。例えば、現在の人員配置基準では介護職員が1人以上の場合、担当できる利用者数は25人以下と定められていますが、要件を満たした場合は30人まで可能となります。

また、厚労省は見守りセンサーやインカムなど介護ロボットの活用を要件として、「夜間職員配置加算」の条件を緩和することも提案しました。

これらの案について同会の中では「業務が効率化できる」「職員の負担が増えるのではないか」という声もあり、賛否両論となりました。

見守りセンサーのデータを用いた介護方法の見直しに期待

今回議題に挙がった見守りセンサーとは、名前の通り入居者の状態を見守る機器のこと。

入居者が動いたり、状態が変わったことをアラームなどで知らせるものとなっています。

介護職員はいち早く入居者の異常に気づくことが可能となり、負担が軽減されるという効果があります。

見守りセンサーはマットやシート、ベッド柵に設置されるものから、通路や天井などに設置されるものまで、さまざまです。

厚生労働省は、アラームが発生した際の状況のデータを分析・蓄積することで、現状の介護方法や内容を見直すことも可能と主張。これらの機器の利用により、より質の高いサービスを効率的に提供できるとしています。

現在では見守りセンサーが持つ機能に加えて、入居者の動きを察知して事前に通知したり、スタッフルームから居室内の様子を遠隔で確認できる機能を追加した「見守りロボット」と呼ばれる機器も登場しています。

介護ロボットの高コストが導入促進の妨げに

価格の高さなどから7割が「導入していない」と回答

とはいえ、この見守りロボットをはじめとした介護用のロボットについては、普及が進んでいないのが実情です。

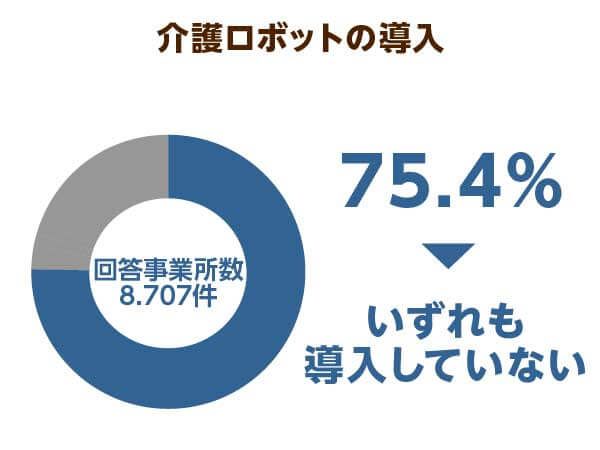

介護労働安定センターの『平成29年度介護労働実態調査』では、事業所に介護ロボットの導入についてのアンケート結果を公表しています。

その結果、最も多く導入されている「見守り支援(介護施設型)」でも2.7%、次点で「移乗介助(装着型)」の1.5%、「コミュニケーションロボット」が1.3%と、いずれも少ない数字に留まりました。

一方、「いずれも導入していない」と回答した事業所は75.4%と、4分の3以上となっています。

同資料では、介護ロボットに関する課題・問題についても聞き取り調査(複数回答可)を実施していますが、この中では「導入する予算がない」という回答が59.3%で最多、次いで「誤動作の不安がある」の30.2%、「清掃や消耗品管理などの維持管理が大変である」の29.9%が続く結果となりました。

このことからも費用面での問題が、ロボットの導入促進を阻む大きな理由の1つだと考えられます。

また、回答では「どのような介護ロボットがあるかわからない」が24.9%、「ケアに介護ロボットそれ自体を活用することに違和感を覚える」が22.2%となっており、ロボットの機能やメリットについて、周知が進んでいない現状も明らかとなっています。

補助金制度が複雑で購入しずらい

こうしたロボットの購入に関して、補助金を支給している自治体もあります。

まず、京都府では「京都チャレンジ・バイ医療・福祉関連商品・サービス導入促進補助金」として、1商品あたり最大100万円 の交付を行っています。

これは見守りロボットを含む一部の認定された機器について、事前相談をしたあとに購入。

交付申請後に実績を報告することによって交付されるというものです。

横浜市では40歳以上の中高齢者や、外国人を雇用した事業者に対して、介護ロボットの導入について最大100万円の補助を行う「横浜市介護ロボット等導入支援事業費補助金」という制度を採用しています。

しかし、これらは手続きが複雑であるほか、対象となる機器や条件が細かく定められているという部分もあり、購入意欲を大きく喚起するには至っていないようです。

夜間の介護支援には人員充足が不可欠

見守りセンサーが原因で介護事故や支援の不足につながる可能性も

介護ロボットを導入したケースでも、特有の問題があることが指摘されています。

「介護業務支援など、複雑な機能を持つ介護ロボットを使いこなせずに断念する施設がある」という横浜市職員の声が、2018年の産経新聞「介護ロボット活用へ期待と懸念 横浜市が導入後押しで補助金開始」にて報道。

見守りセンサーが誤作動を起こした例を紹介し、「その人(利用者)の特徴を知らないと、振り回される」「通知がなかったり、遅れたりする」などと、ロボットの導入に違和感を覚えるとする現場の声を紹介しています。

さらに同記事では、普及を推進したい行政や施設側と、現場職員の間で意識のギャップがあることを同記事も指摘。

実際、機器の中には適切に操作できることを前提としたものもあるため、操作を誤った場合には事故のリスクを高めてしまう場合もあります。

また、問題がない場合でも間違った通知に対して問題がないか確認する作業が増えるため、職員の負担が逆に増すケースもあるようです。

先述した介護労働安定センターのアンケートでは、「技術的に使いこなせるか心配である」という回答が26.5%に上っています。介護ロボットに関する知識が、介護現場で十分に共有されていないと言えるでしょう。

夜勤の人手不足は速やかに解消すべき問題

介護現場においては、夜勤はハードな業務として知られています。入居者が就寝するまでの間に、夕食の介助や着替え、トイレの介助、移乗介助などを行い、利用者が就寝した後は異常事態が起こらないように定期巡回をしなければいけません。

多くの場合はこれらの業務を1人、あるいは少人数で行うことになるため、責任感やプレッシャーを感じやすい業務であると言えます。

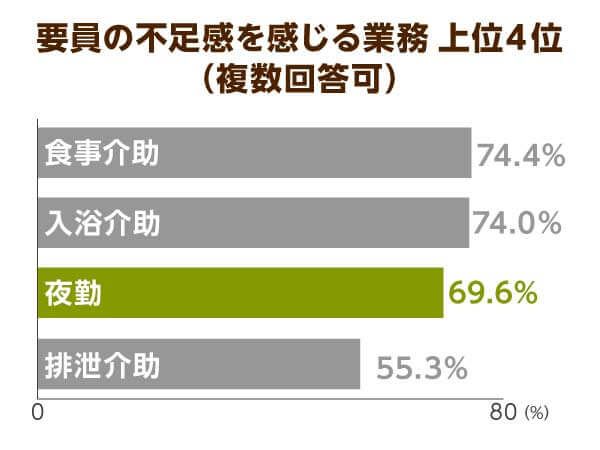

その過酷な労働さゆえに、福祉医療機構が公表している『平成30年度「介護人材」に関するアンケート調査の結果について』では、「要因の不足感を感じる業務」として、「夜勤」が69.6%と第3位となっており、時間帯で見れば夜に負担が集中することがわかります。

見守りセンサーによって定期巡回などの夜勤の負担を減らせることは可能ですが、それに頼ることのできない業務も多くあることから、安易に人員配置基準を緩和することは議論の余地があるでしょう。

先述した通り、現場の負担を減らすために導入したロボットによる問題も起こっています。

冒頭で紹介した社会保障審議会・介護給付費分科会の中で、日本看護協会の岡島さおり常任理事は新技術(介護ロボット)による利用者の安全について指摘しています。

夜勤における人員配置基準の緩和について、まだまだ議論は続きそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 11件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定