「介護離職」を防ぐため、専門知識を持つケアマネを育成

ケアマネが介護者の仕事と介護の両立を支援する

読売新聞の報道によると、厚生労働省は2021年度から、「介護離職」を減らすために仕事と介護の両立をサポートするケアマネージャーの養成に乗り出します。

2020年度中に両立支援のケアマネ向けの研修プランの策定を終え、今後は自治体を通じて普及を目指す方針です。

ケアマネは介護を必要とする高齢者とその家族の話に耳を傾け、一人ひとりに合ったケアプランを作成する役割を担います。

しかし、高齢者を支えることに関する知識は豊富でも、「家族介護者の介護と仕事を両立させようとする視点」や「企業における両立支援制度に関する知識」が不足していると、以前から指摘されていました。

そのため、厚労省は家族介護者の勤務実態をふまえつつ、仕事との両立を視野に入れたケアプランを作成できるケアマネの養成を決定。新たな研修プログラムは、半日から1日で受講できる内容となる見込みです。

また日本介護支援専門員協会も、2021年度から、介護離職を回避できるように会社員などに対してアドバイスを行える「ワークサポートケアマネ」の認証制度の開始を決めています。

研修カリキュラムの内容はすでに作成済みで、今年12月頃に研修をスタートさせて、2021年度中に30~50人の養成を目指す方針です。

年間で約10万人が介護離職をしている

厚労省や日本介護支援専門員協会が介護離職を防ぐケアマネの育成に注力している背景には、毎年10万人近くも介護離職者が発生しているという事実があります。

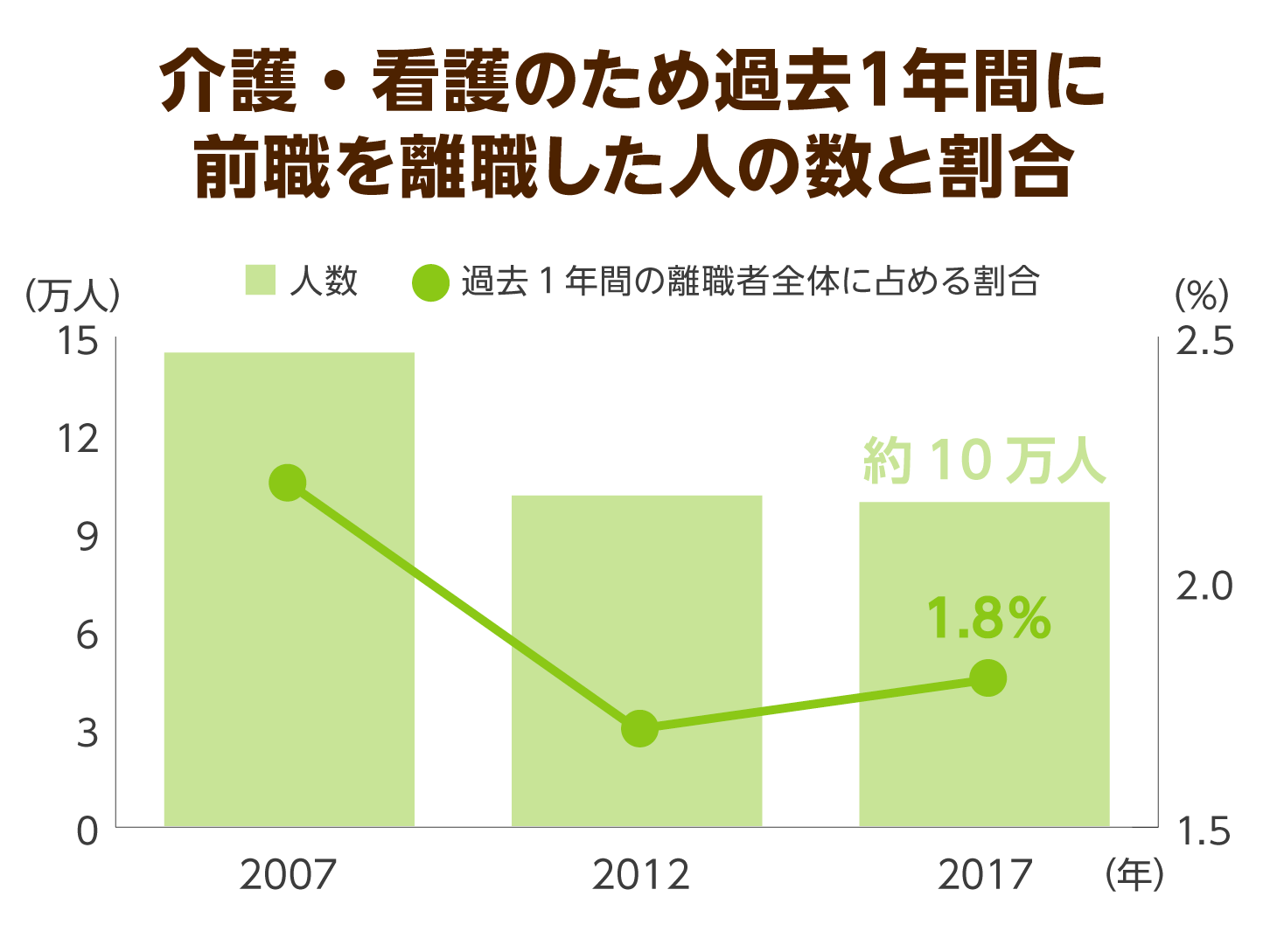

総務省の『平成29年度就業構造基本調査』によると、「介護・看護のため過去1年間に前職を離職した人」の数は、2007年時点で約14万4,800人、2012年時点で約10万1,100人、2017年時点で約9万9,100人。

全体として緩やかな減少傾向にあるものの、2012年から2017年にかけては2,000人程度しか減っていません。

10万人規模の介護離職者数が、毎年変わらずに発生しているのが現状なのです。

また、三菱UFJリサーチ&コンサルティングが介護離職者を対象に行った調査(n=994)によると、「介護を機に離職をした理由」を尋ねる質問に対して最も多かった回答は、男女とも「仕事と介護の両立が難しい職場だったため」(男性62.1%、女性62.7%)でした。

約10年間で介護離職者の数は緩やかながらも減少を見せていますが、今後高齢化が急速に進むにつれて、仕事と介護の両立ができずに離職する人の割合は増えていく可能性があります。

離職を選んだ介護者の未来

介護離職をすることで負担は増える可能性も

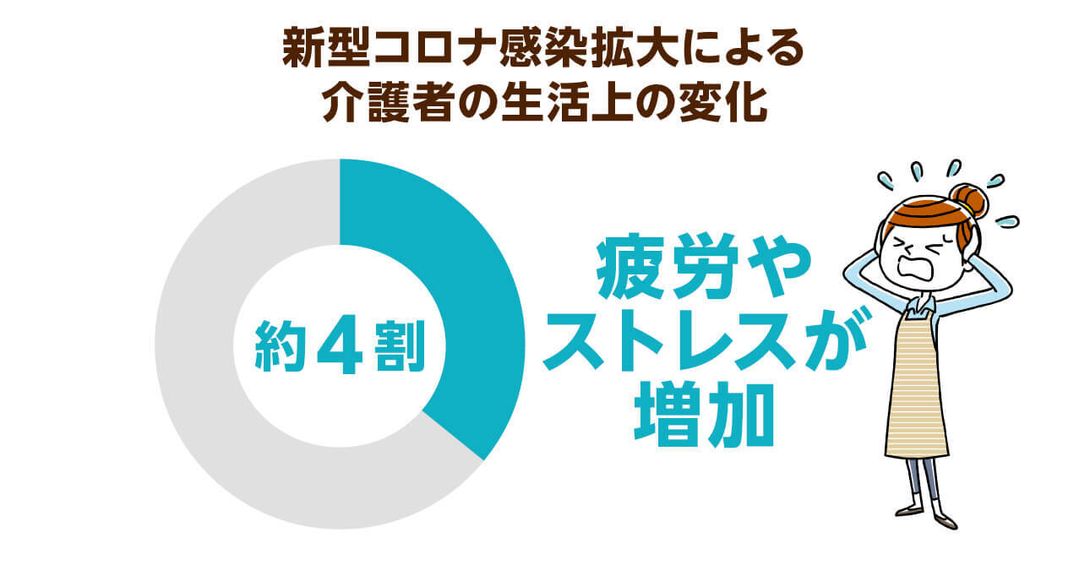

仕事の負担を減らして介護に集中するための介護離職ですが、調査によると、介護離職後に精神的・肉体的な負担が増加している人が多いのです。

前述の三菱UFJリサーチ&コンサルティングの調査では、介護離職した人に対して「離職後の変化」を尋ねています。

その結果、「非常に負担が増した」あるいは「負担が増した」と回答した人の割合は、「精神面」「肉体面」「経済面」の各項目でいずれも過半数を超えています。

仕事を辞めたので経済面で負担が増えるのはわかりますが、離職により仕事の負担がなくなったにもかかわらず、精神面や肉体面での負担が増えたと感じている人は多いのです。

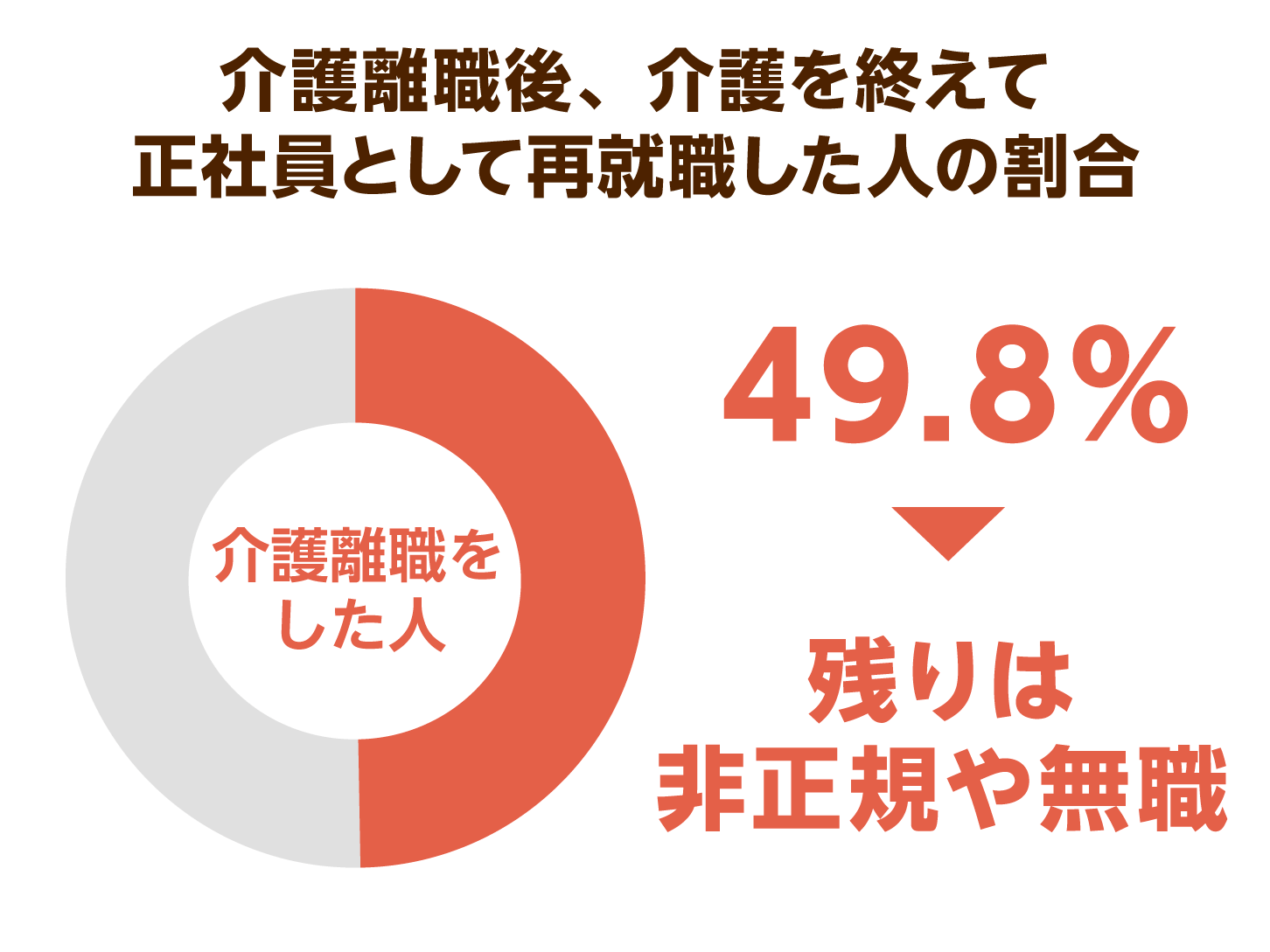

また、同調査によると介護離職をして介護を終えた後、正社員として再就職できている人は全体の49.8%と、約半数に過ぎません。残りの約半数の人は、派遣社員や契約社員、パート・アルバイト、あるいは無職という状況に置かれています。

「通い介護」も「在宅介護」も負担が大きい

要介護者と同居している場合は「在宅介護」となりますが、別の家に住んでいる場合は「通い介護」となることもあります。どちらも負担が大きいという点ではそれほど違いはありません。

「NPO法人となりのかいご」がまとめた『介護離職白書―介護による離職要因調査―』によると、通い介護をしている人(n=435)のうち、通いに1時間30分以上要している人の割合は全体の約30%、週2日以上通い介護をしている人は約70%に上っていました。

中には「5時間以上」かけて通っている人(全体の3.9%)や、「週6日以上」通い続けている人(同18.2%)もいて、通い介護の負担の大きさがうかがえます。

さらに在宅介護、通い介護をしている人(n=1,268)に、どのような介護を行っていたかを尋ねたところ、ほぼ毎日行っているものとして「排泄介助」との回答が23.8%、「体位変換・起居」と回答した人も18.8%いました。

これらの介助は専門職が携わる内容であり、介護の専門知識・スキルに乏しい家族介護者が日々行うとなると、さらに負担は大きいものになるでしょう。

多岐にわたる業務でケアマネの負担は増えている

介護者の相談先はケアマネが多い

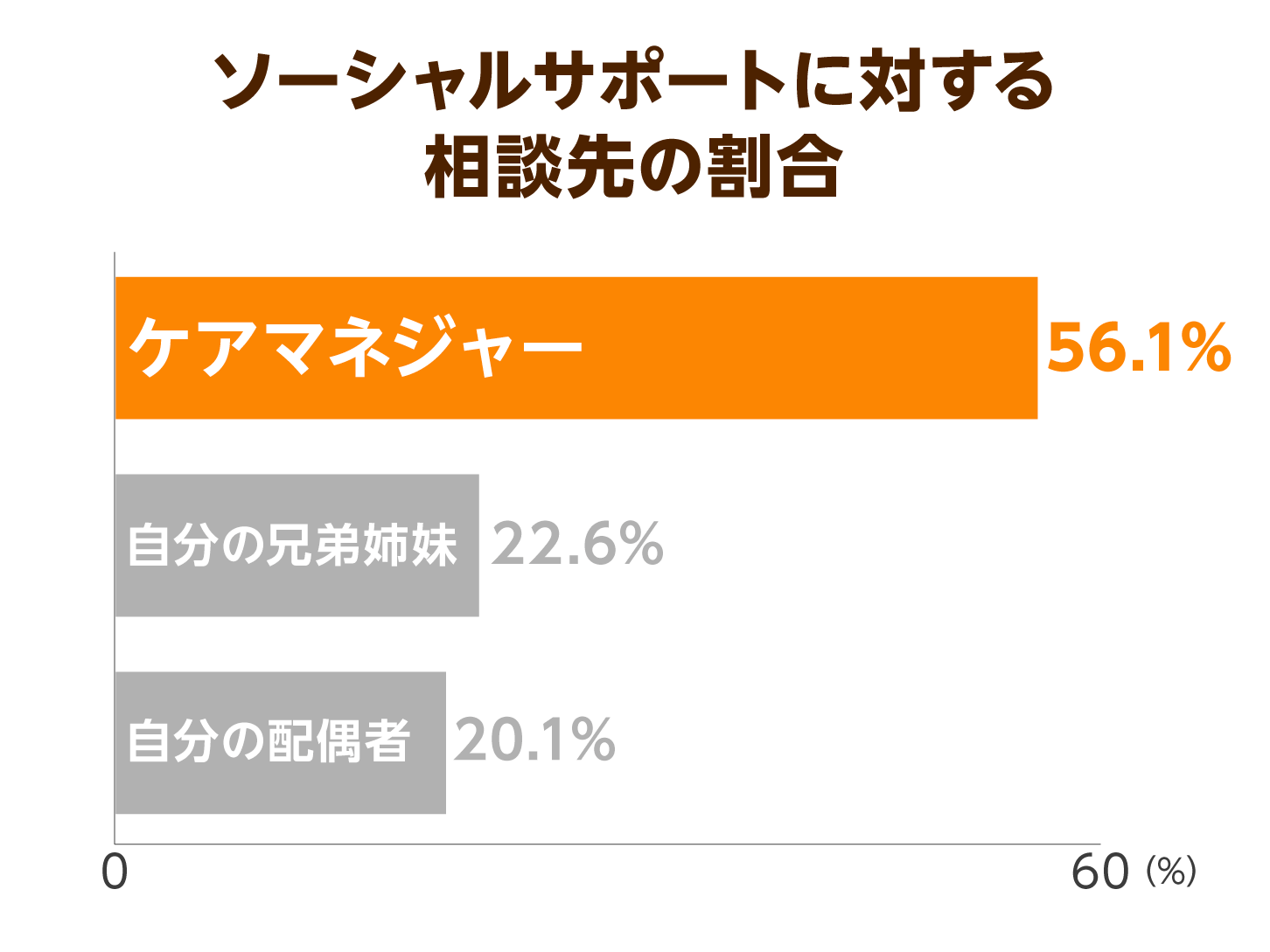

前述の『介護離職白書―介護による離職要因調査―』によると、介護経験のある人(n=1,600)に「ソーシャルサポートに対する相談先の割合」を尋ねたところ(複数回答)、「ケアマネージャー」が56.1%もの回答を得て圧倒的に多くなっていました。

ケアプランの作成を担うケアマネに相談しようと考える人はやはり多いわけです。

また、介護に関する「精神的な負荷についての相談先」を尋ねる調査では、「自分の配偶者」(26.9%)、「自分の兄弟姉妹」(22.8%)に次いで「ケアマネージャー」(20.9%)が多くなっていました。

「地域包括支援センター」(5.8%)や「介護の専門職」(5.6%)、「行政の高齢者担当窓口」(2.6%)などよりも、ケアマネを相談先に選ぶ人がはるかに多いのです。

同様に、介護に関する「金銭面についての相談先」を尋ねる調査では、「自分の兄弟姉妹」(19.9%)、「自分の配偶者」(17.6%)、「ほかの介護家族」(12.3%)の次に「ケアマネージャー」(11.6%)が続いていました。

これらの調査結果からは、身内以外ではケアマネに介護に関する相談をしたいと考える人が多いという実態が読み取れます。

ケアマネの担当人数は増加の見込み

一方で、厚労省は4月から、介護保険のケアプランをつくるケアマネが担当する利用者数を増やすことを決定しています。業務効率向上につながるICT(情報通信技術)の導入などが条件です。

ケアマネはすでに多くの業務を抱えています。

膨大な事務作業や、ケアプランの通りにサービスが提供されているのかを確認する作業、さらに訪問介護や通所介護などの事業者を集めて月に数回行われるサービス担当者会議への対応、地域包括支援センターなどが開く「地域ケア会議」への出席も必要です。

本来はケアマネの職務ではないことでも、必要に迫られて行うことも日常的となっています。

ケアマネに介護離職防止の役割を担わせるのであれば、現状の負担軽減も考えなくてはなりません。今後、厚労省や日本介護支援専門員協会による適切な対応が望まれます。

今回は、新年度から仕事と介護の両⽴をサポートするケアマネの育成が始まるというニュースについて考えてきました。

激務でありながらさらに負担も増えるとなれば、ケアマネは「やりたくない職業」になりかねません。

待遇の向上を含め、行政は対策を考えていく必要があります。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 9件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定