介護保険料の改定と地域格差

全国平均が20年で倍以上に!

皆さんは自分が支払っている介護保険料の月額をご存知でしょうか。お勤めの方は給与から天引きされるため、あまり意識したことのない人が多いかもしれません。実際のところ介護保険料は3年に1度改定されており、年々負担は増加しています。

厚生労働省の集計によると、2021~2023年度に65歳以上の高齢者が支払う介護保険料が全国平均で、月額6,014円になりました。

同保険料が6,000円を超えたのは初めてのこと。

介護保険制度が始まった2000~2002年度の全国平均は2,911円だったので、ここ20年でおよそ倍増したことになります。

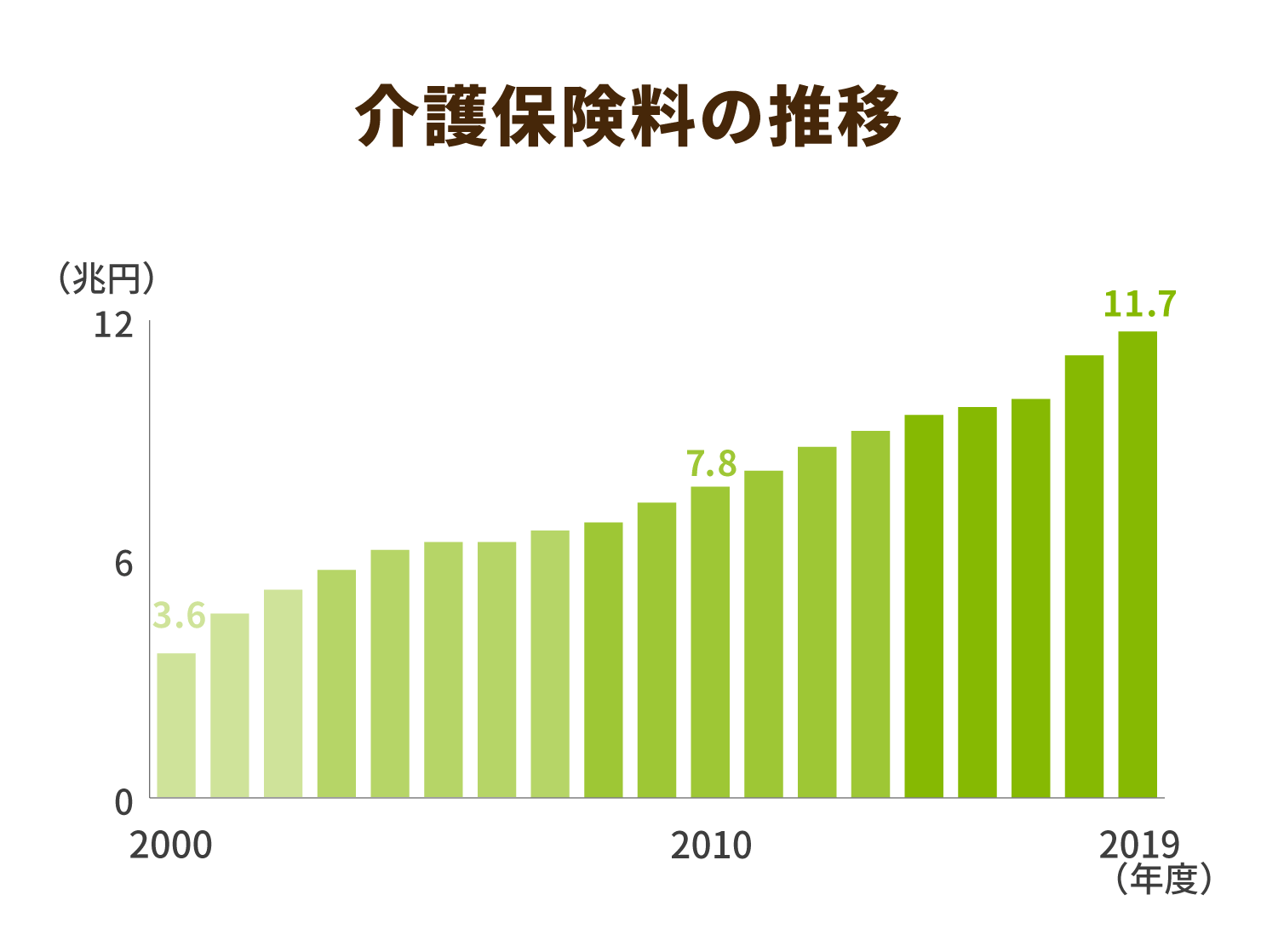

介護保険の総費用を表した下記のグラフを見てみても、介護保険料はこれまで一貫して増加しており、近年は増加の幅も大きくなっています。

2000年度の3.6兆円から2019年度には11.7兆円まで3倍強増加している状況です。

市区町村での格差は最大月6,500円

介護保険料の見直しは、全国1,571の自治体とその広域連合が行っています。今回の改定では、全体の48.6%が引き上げ、36.2%が据え置きとなっており、引き下げたのはわずか15.2%しかありません。そのため、全国平均も高くなっているのです。

各自治体で改定しているため、その料金には差が生じます。高い順では東京都青ヶ島村が平均で月9,800円。次いで、秋田県五城目町8,300円、福島県葛尾村8,200円と続きます。

一方、低い順では北海道音威子府村と群馬県草津町が3,300円、東京都小笠原村が3,374円と、その金額には大きな開きがあり、最大で6,500円にも及びます。年間にすると、78,000円にもなり、不公平感があることは否めません。

地方では、介護保険料の安さをアピールして移住を呼びかけるケースもあり、住みやすさを測る指標にもなっています。そのため、介護保険料の地域格差は、たびたびマスコミなどによって問題視されています。

介護保険料はどうやって決まる?

保険料算定の基本的な仕組み

介護保険の財政は、基本的に各自治体が担っています。まず、その年に必要だと思われる総費用の半分を税金(50%)、残り半分(50%)を保険料として集めているのです。

介護保険の加入者は、65歳以上の「第1号被保険者」と、40歳~64歳の「第2号被保険者」によって区分されていますが、「第2号被保険者」が負担するのは総費用の27%。

実は、「第2号被保険者」の保険料は、いったん国にプールされて、自治体の費用に応じて交付されているので、地域による変動はありません。

地域差が生じるのは、残り23%を担う「第1号被保険者」です。この費用は、各自治体に住んでいる65歳以上の高齢者に課せられます。

地域差が生じるワケ

介護保険料の計算式は「自治体の介護サービス費用」÷「その自治体に住んでいる高齢者の数」になります。つまり、計算上では介護サービスに費用がかかりすぎていたり、高齢者が少ない自治体では保険料が高くなる傾向があるはずです。

しかし、実際はそこまで単純ではありません。保険料が高くなるケースとして考えられるのは、自治体が介護施設にお金をかけているケース。自治体が独自に介護施設などを設けていると、その費用が介護保険料に上乗せされます。

また、高齢者が多いからといって、介護保険料が安くなるわけではありません。

なぜなら介護保険が適用される要介護者には、症状によって要介護度が設けられており、最重度になると、35万円を限度に保険料が支払われます。

重度な要介護者が多くなると、そのぶん保険料は高くなります。

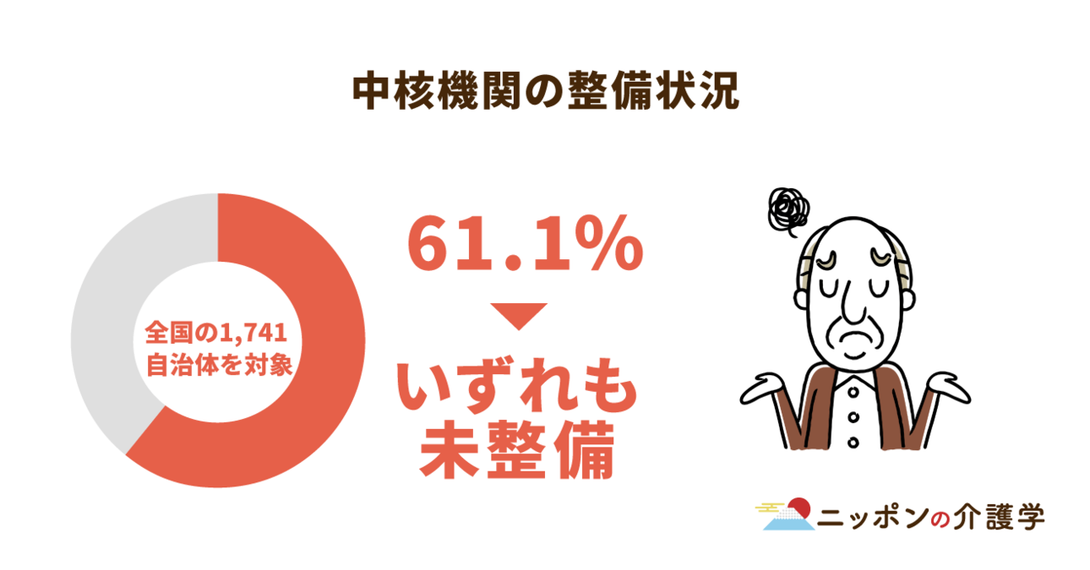

また、介護サービスの基盤整備が不十分な自治体は、経過措置として保険料を安くすることが認められていたりもします。

このように、複雑な要因が絡まり合って、介護保険料は決められています。単純に自治体の住民構成や介護サービスの良し悪しが価格を決めているわけではありません。「安いから住みやすい」「高いからサービスが良い」と判断できるものではないのです。

地域差是正のために目を向けるべきこと

調整交付金により調整が図られている

介護保険料の地域差を是正するための手段として、国や都道府県が調整交付金を各市区町村に交付しています。

調整交付金の種類は主に2つ。後期高齢者の割合と高齢者の所得状況の格差を調整する「普通調整交付金」と、災害などの特別な事情を勘案する「特別調整交付金」です。後者は文字通り特別な調整金です。

「普通調整交付金」は、その自治体における75歳以上の後期高齢者がどれだけ住んでいるのかと所得水準によって変動します。

例えば、「後期高齢者割合が低く、所得水準が高いA市」と「後期高齢者割合が高く、所得水準が低いB市」があるとしましょう。

その場合、A市には3億円、B市には11億円というように、交付額は大きく変動します(※金額は例であり、実際の交付額とは異なります)。

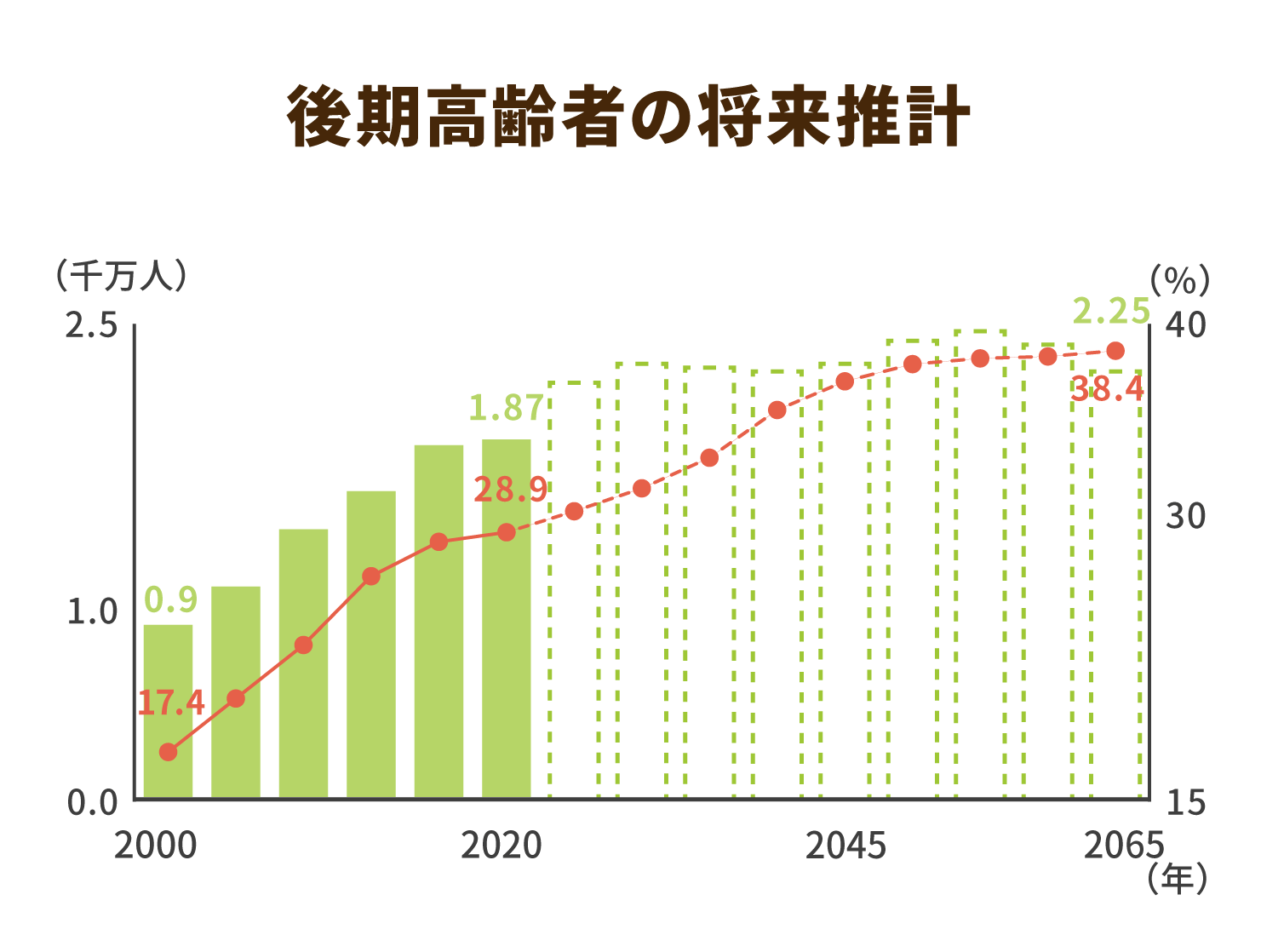

後期高齢者は年々増加しており、国や都道府県の調整交付金にも影響を与えています。

介護保険には、国・都道府県・市区町村すべての財源が関連しているのです。介護保険料の仕組みは複雑ですが、少なくとも高齢者の割合が増えれば、負担額が増えていくのは必然です。

高齢者を要介護状態にしないことが大切

介護保険料の地域差は、いわゆる「格差」問題として取り上げられることも少なくありません。住民間による不公平感があるのは事実です。

しかし、仮に一律にしてしまった場合、超高齢化社会になったとき、若者に多くの負担を強いることになりかねません。

大事なことは「格差」そのものではなく、「格差」がなぜ生じているかという点です。全国平均の金額が過去最高になっていることも、大きな問題です。

介護保険料を抑えるためには要介護度認定者を減少させることが肝心です。つまり、市町村が中心となって多様なサービスを充実していく「総合事業」による介護予防も、介護保険料の抑制につながる可能性があります。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 4件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定