地方の高齢者を取り巻く移動手段の問題

新型コロナワクチン接種でシャトルバスを運行

全国各地で新型コロナワクチンの接種が進んでいます。各自治体では、迅速な高齢者への接種完了を目指し、さまざまな工夫を凝らしています。

千葉県館山市では、ワクチンの集団接種をスタートさせるにあたり、接種会場の安房地域医療センターと市内各地区を結ぶ全6コースでシャトルバスの運行を実施しました。

2021年8月まで毎週日曜日に運行されており、高齢者のスムーズなワクチン接種につながる有効な交通手段となっています。

館山市でシャトルバスを運行した理由は、公共交通だけでは大規模な輸送が困難だからです。

館山市は千葉県の安房地域で最も人口が多い中心地となっています。

その一方で商業地の郊外化などによって市街地の空洞化が著しく、路線バスが減便されるなど公共交通の空白地帯なども生じています。

特に、移動手段のない中山間部の高齢者にとっては深刻な問題です。

かねてより持続可能な公共交通の構築が急務となっており、今回のシャトルバス運行はこうした交通事情に配慮した措置だったのです。

地方における移動手段の実態

公共交通網の発達した都市部では、マイカーへの依存度が低下しつつあります。一方で、地方ではマイカーがないと移動もままならないケースがいまだに多いのが現状です。

また、大型商業施設などが郊外にできると、電車やバスが集まる駅前などの中心市街地を利用する人が少なくなります。バスやタクシーは利用者の低下で採算が合わなくなり、どんどん減便するという悪循環に陥っています。

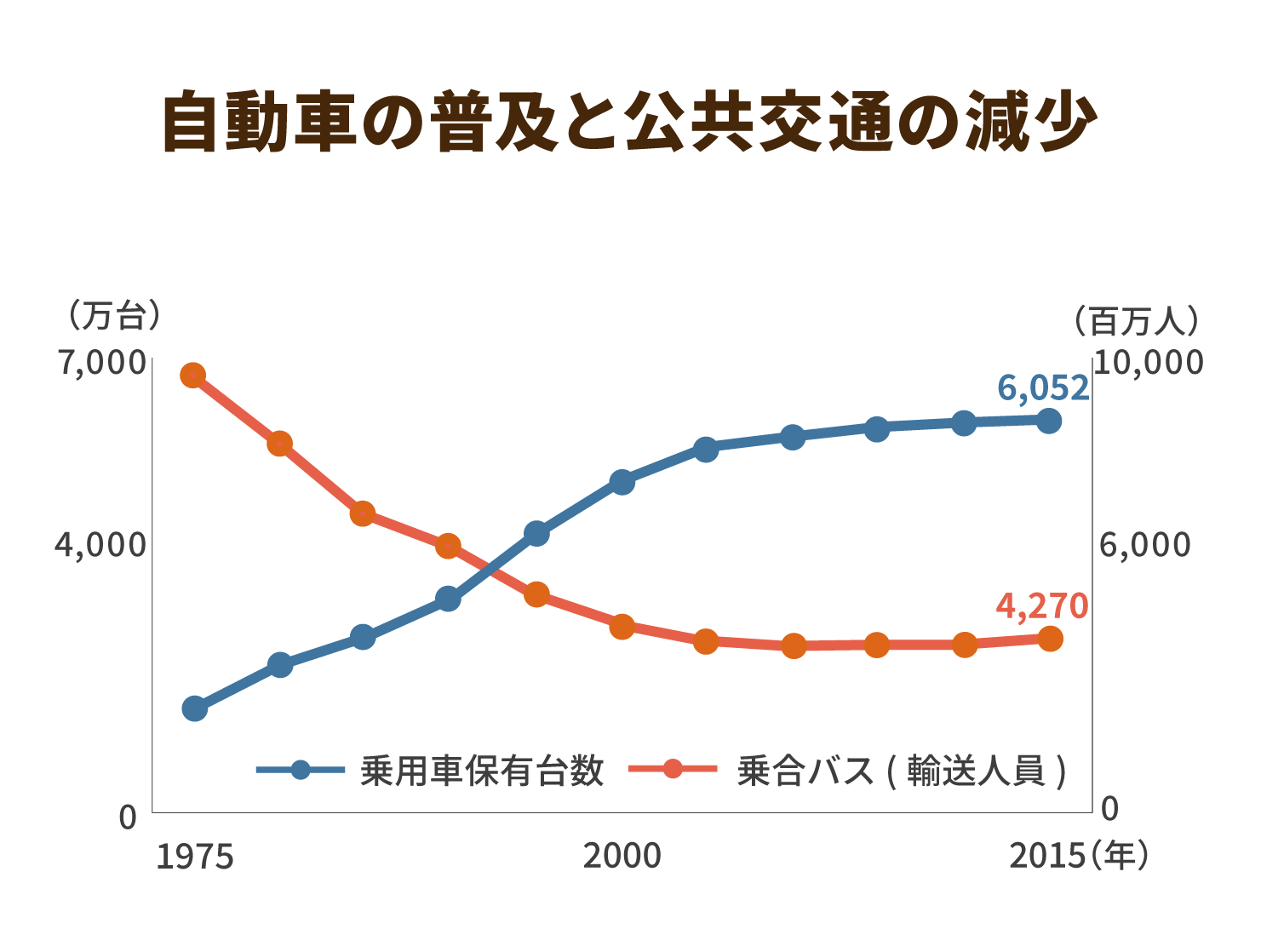

ここ40年の公共交通の変化の一例として、乗り合いバスと乗用車保有台数を比較してみましょう。

1975年には乗合バスの利用者数は約911万人もいましたが、2015年には約427万人まで減少。

それと反比例するように、乗用車の保有台数は2015年に6,000万台を超えました。

住民がどんな交通機関を利用しているかを示す交通機関分担率(平日)について、「鉄道旅客」は三大都市圏では28.5%なのに対し、地方都市圏では4.3%で、その差は歴然です。

衰退の一途を辿る地方の公共交通

鉄道空白地帯も多く、バスもタクシーも減少

公共交通の弱体化で問題になるのは、高齢者です。近年は高齢ドライバーによる危険運転などが取り沙汰され、免許返納などの動きも強まっている中で、中山間部などに暮らす独居高齢者などが身動きをとれなくなってしまうケースが起きています。

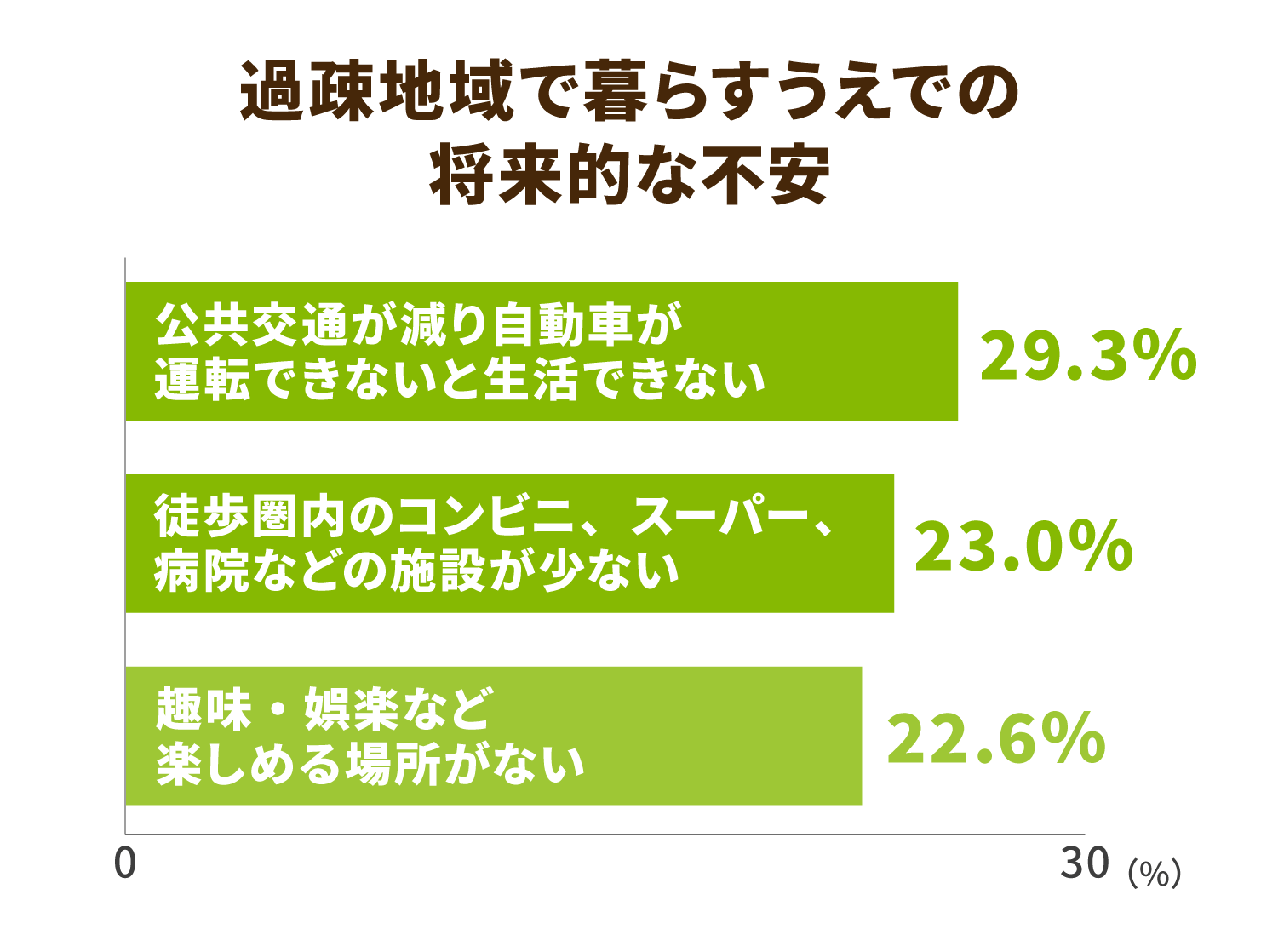

「過疎地域で暮らすうえでの将来的な不安」を尋ねたアンケートによると、「公共交通が減り自動車が運転できないと生活できない」が29.3%で最多となっています。

高齢者移動手段確保の試み

地方を始めとする過疎地での公共交通は、抜本的な見直しが必要な段階に来ています。そこで、国土交通省では地域における移動手段を確保するため、制度改定や福祉支援サービスの利活用を促進して、高齢者でも持続可能な交通手段の構築を急いでいます。

解決に向けて注目されているのが、「自家用有償旅客運送」という制度です。バスやタクシーだけでは、移動するのが困難な地域などにおいて、市町村やNPO法人などが自家用車を使用して有償で運送する仕組みのことです。

市町村が運営する場合は、当該地域や近隣のバス・タクシー事業の運賃や料金の半額が目安。

比較的安価で利用できることが特徴です。

しかし、こうした事業は国土交通省の認可が必要なことや、そもそも財政事情の苦しい自治体はサービスを運営するのが難しいという現状があります。

そこで、道路運送法上の「許可・登録を要しない運送」という特例も認めるようになっていました。

このルールを活用すれば、日頃の買い物や通院など、移動ニーズに対応して普通の自家用車で高齢者などを輸送できることになります。

しかし、この場合は無料での輸送が原則となるので、事業としての運営が難しいというハードルもあります。

また、介護保険制度による「移動支援」サービスなども活用しながら、高齢者の移動手段を確保することが推進されています。

民間や最新技術の利用に活路

新しい公共交通システム「MaaS」に集まる期待

制度面だけでなく、最新技術を用いた次世代交通システムによる問題解決の動きも強まっています。「MaaS」と呼ばれ、バスや電車、タクシーなどの公共交通機関をITを通じて結びつけ、効率よく便利に利用できるようにするシステムのことです。

ITによってリアルタイムに情報を共有して、さまざまなデマンドサービスを組み合わせることで公共交通の問題を解決しようとしています。

国土交通省によれば、地方郊外・過疎地型では「MaaS」システムを活用して、商業施設や飲食店、病院などを一括予約・決済できるサービスなど提供し、利用者にはクーポン付与する案などが挙げられています。

また、路線バス、タクシー、デマンド型乗合タクシーを定額制にし、事業者の収益の安定化を図ったうえで、ニーズに合わせた公共交通システムの構築を検討しています。

これがすべて実現すれば、都市部や地方部などのさまざまな問題を一気に解決する手段になるかもしれません。

高齢者が公共交通を利用するメリット

地方の公共交通を見直すメリットには利便性の向上だけでなく、高齢者の健康維持にも役立つことがわかっています。

公共交通を利用することで、移動に伴う運動をすることになります。

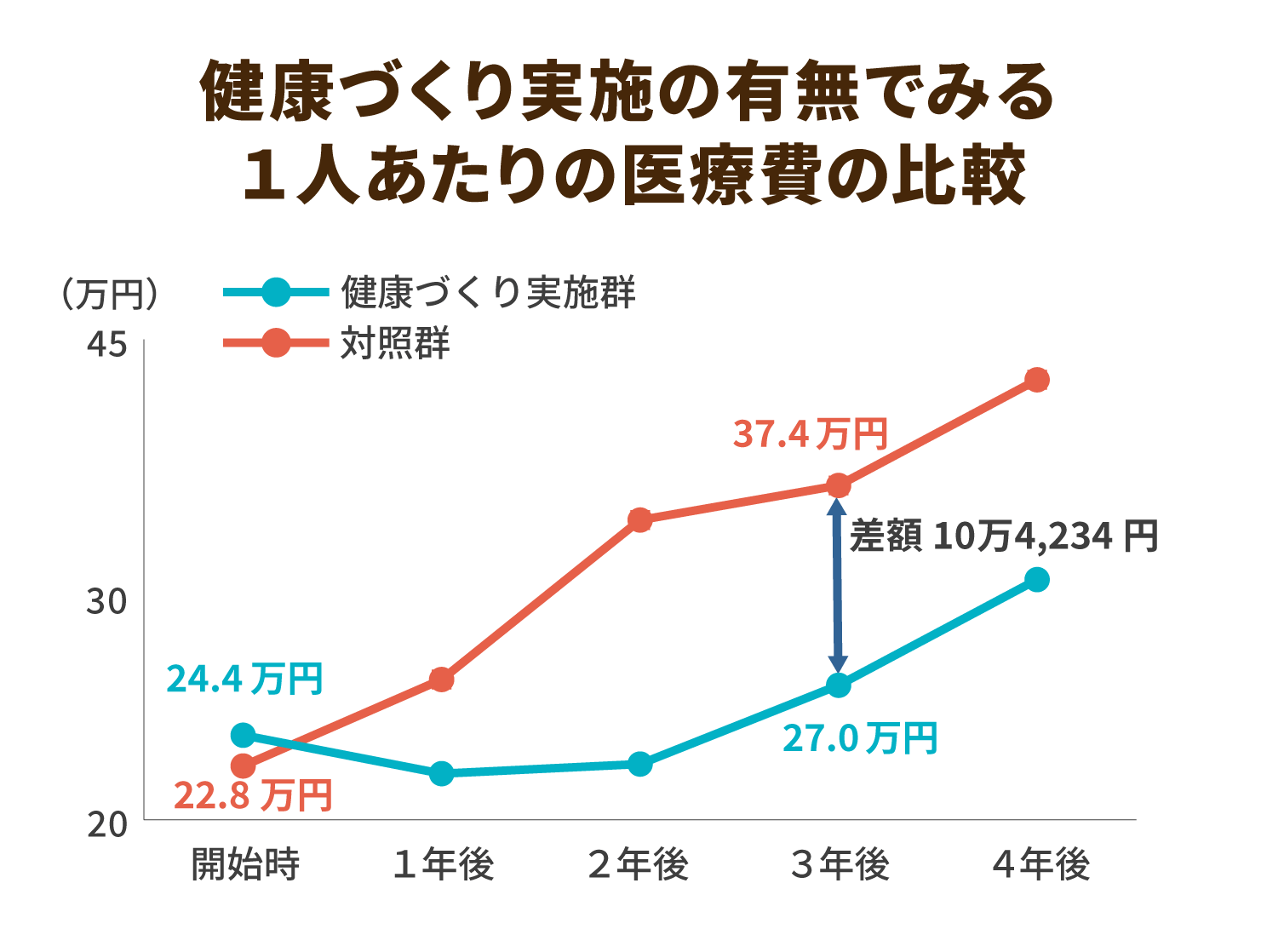

筑波大学によると、運動をする高齢者としない高齢者では、3年後の医療費が10万円以上も違うことがわかっています。

さらに、公共交通を利用すると地区内でのコミュニティ形成を促進したり、中心市街地での消費を促進するなどのメリットもあるそうです。

元気な高齢者が多くなれば、経済も良くなり、医療費も軽減するという好循環を生み出すことができます。

そのためにも高齢者が利用しやすい公共交通のあり方を考えることが大切なのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 3件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定