国は『「適切なケアマネジメント手法」の手引き』を策定

目指すのは「ケアマネジメントの質の向上」

2021年6月、国は『「適切なケアマネジメント手法」の手引き』というマニュアルを公表しました。これを受けて、厚生労働省では現場のケアマネージャーなどに活用を呼びかける通知を出しています。

ケアマネジメント制度は、介護保険制度とともに開始され、すでに20年が経過しています。そんな時期に新たなマニュアルが作成された背景には、2016年に政府がまとめた「ニッポン1億総活躍プラン」があります。

これは、超高齢社会での「子育て支援の充実」や「高齢者の社会参加」などを盛り込んだプランです。その中では、介護制度を維持するために「ケアマネジメントの質の向上」が議論されてきました。

そこで、今回のマニュアルによって、ケアマネージャーの資質向上を図ろうとしているのです。

「適切なケアマネジメント手法」とは

このマニュアルでは、ケアマネジメントの方法を体系化しています。まず高齢者の生活基盤を支えるための「基本ケア」が土台になります。そのうえで、既存のエビデンスなどから介護にあたる「疾患ごとのケア」という項目を設けています。

このように体系化した背景には「本来必要なケアの抜け漏れ(知識のばらつき)」「多職種連携の推進」「ケアプランの見直しの円滑化」が挙げられています。中でも、ケアの抜け漏れについては大きな課題になっていました。

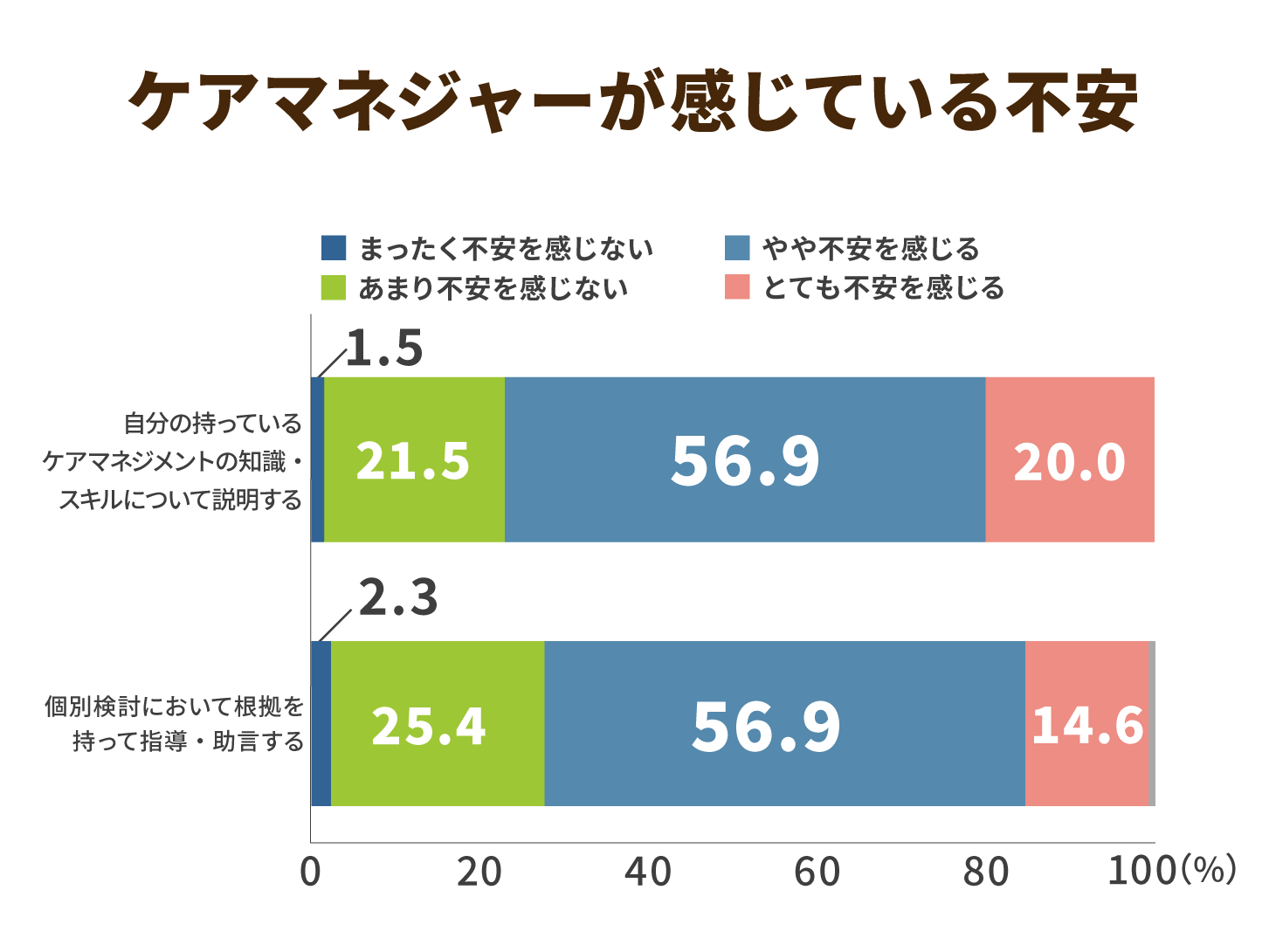

例えば、日本総合研究所の調査によると、ケアマネジメントの取り組みのうち、多くのケアマネージャーが不安を抱いているのが「自分の持っているケアマネジメントの知識・スキルについて説明する(76.9%)」や「個別検討において、根拠を持って指導・助言する(71.5%)」でした。

こうしたケアマネージャーの不安を取り除くためにも、国は『「適切なケアマネジメント手法」の手引き』の活用を求めているのです。

ケアマネジメントの課題と現状

進んでいない特定事業所加算

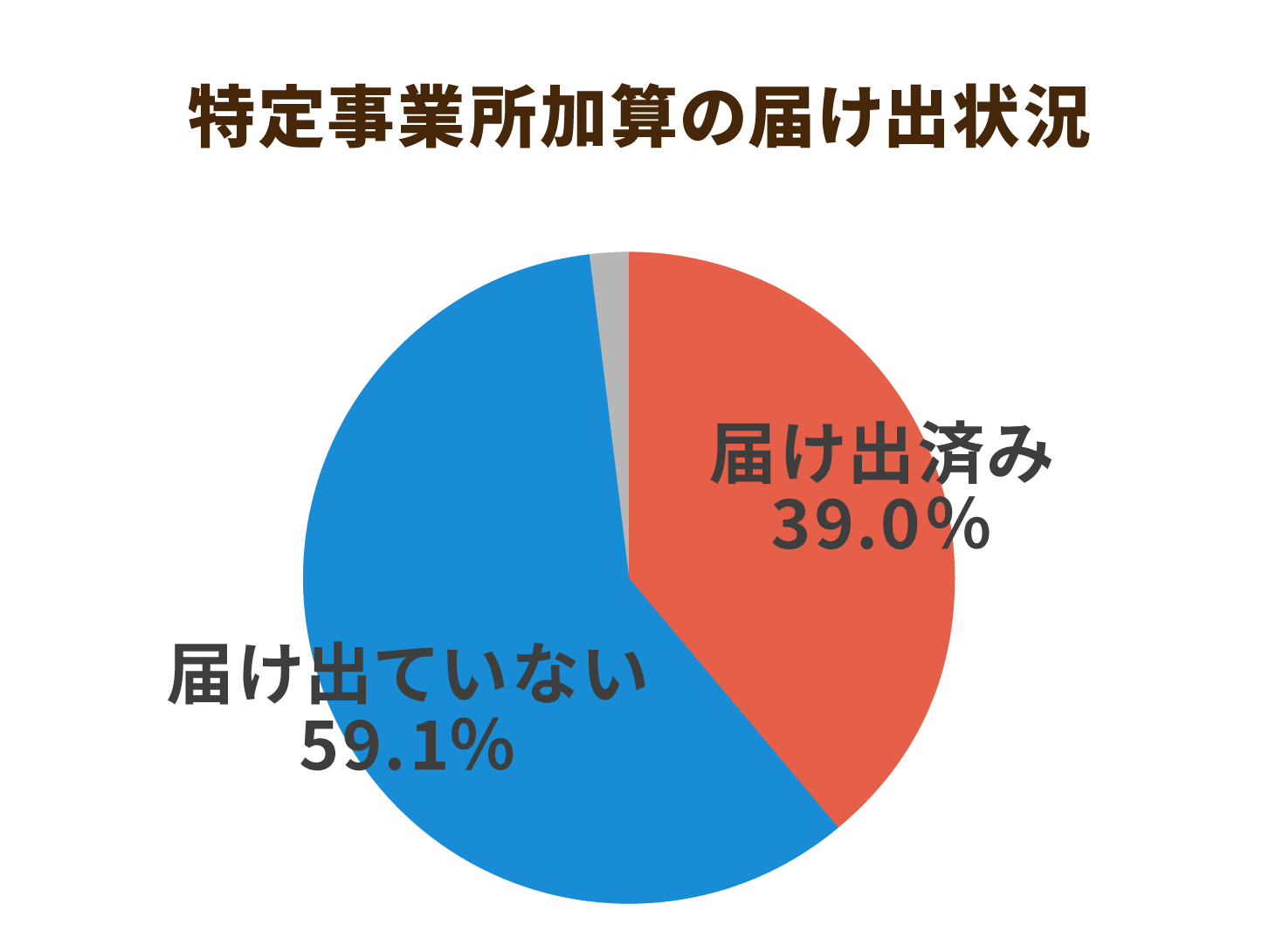

2021年の介護報酬改定において、特定事業所加算の単位が引き上げられました。この特定事業所加算とは、質の高いケアマネジメントを実現している居宅介護支援サービスを評価する加算です。

しかし、この加算を届け出ている事業所は多くありません。厚生労働省が行った調査によると、「届け出済み」は39.0%にとどまり、「届け出ていない」が59.1%と半数を超えています。

その理由は、算定要件となるケアマネージャーの人員不足や、研修を行う時間や余裕がない事業所が多いためです。ケアマネージャーの資格である「介護支援専門員実務研修受講試験」の合格者数は年々減少しており、今後も人員不足は続く可能性があります。

人員が不足すれば、ケアマネージャー1人にかかる負担が重くなります。

ケアマネージャーは日々の業務に追われることが多く、研修や講演などで知識を得る機会も限られています。

専門的知識や経験の差によって、ケアマネージャーの資質が左右され、その支援内容に個人差が生じることが懸念されているのです。

ケアマネージャーに求められていること

さらに、地域包括ケアシステムの構築が求められている昨今、ケアマネージャーの役割は単なる介護サービスの調整役ではなくなってきています。

例えば、保険外サービスなどの情報提供や利用を支援するなど、介護だけではない高齢者の生活そのものを支援するようなサービスが求められています。

こうした包括的なサービスを実現するために、ケアマネージャーは多職種連携が必要になってきます。介護サービスに対する専門知識だけでなく、病気や疾患などについて幅広い知識を持つことが大切なのです。

ケアマネジメントに求められる多職種連携

医療機関との連携に課題

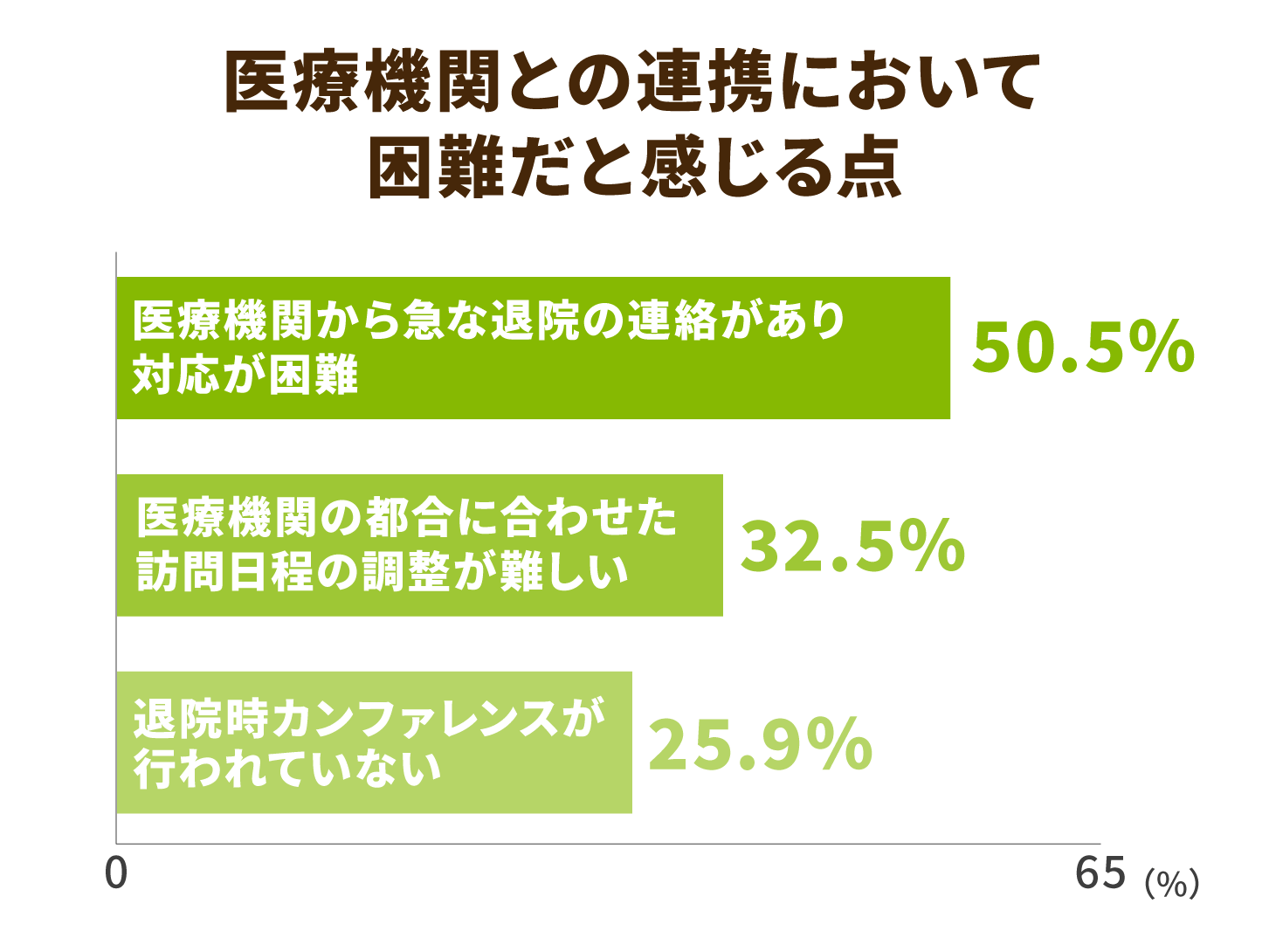

ケアマネージャーによる多職種連携の中でも、課題が残されているのが医療機関との連携です。疾患によっては医療機関と密に連携をとりながら適切な支援をしていくことが大切になりますが、実態はあまりうまくはいっていないようです。

厚生労働省のアンケート調査によると、ケアマネージャーが「医療機関との連携において困難に感じる点」は「医療機関から急な退院の連絡があり、対応が困難」が最多の50.5%、次いで「医療機関の都合に合わせた訪問日程の調整が難しい」(32.5%)、「退院時カンファレンス(入院患者が在宅医療へスムーズに移行できるように、医師や看護師と在宅医療を担う多職種で行う協議のこと)が行われていない」(25.9%)と続きます。

また、医師の助言を受けて提出したケアプランを病院側がうまく活用されていない、もしくは活用されているか不明なケースは46.5%にのぼることがわかっています。

ケアマネージャーは地域包括ケアの司令塔

地域包括ケアシステムの構築などによって、ケアマネジメントは多様化の一途をたどっています。その分、ケアマネージャーの役割も多様化しています。

今回作成された『「適切なケアマネジメント手法」の手引き』は、こうしたケアマネージャーの役割を改めて見直したり、新たな知識を得るための情報を得たりすることができます。

こうした正しい知識を得ることで、医師との連携もよりスムーズにすることもマニュアルの効果として期待されています。

今後はいっそうケアマネージャーの質を向上し、地域包括ケアの司令塔としての役割を担える人材を育てていくことが大切です。

そのためには不足している人員不足や、多職種連携をスムーズにするICTの活用などを進めていくいことが、課題解決の第一歩になるのではないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 5件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定