介護職員の離職率はわずかに改善傾向

コロナ禍であっても離職率が低くとどまる

人材不足の介護業界において、離職率の高さは長らく課題のひとつとして挙げられています。厚生労働省をはじめ、事業者の多くがさまざまな対策に取り組んでいます。

その努力が実を結んだのか、近年は離職率が低下しつつあります。

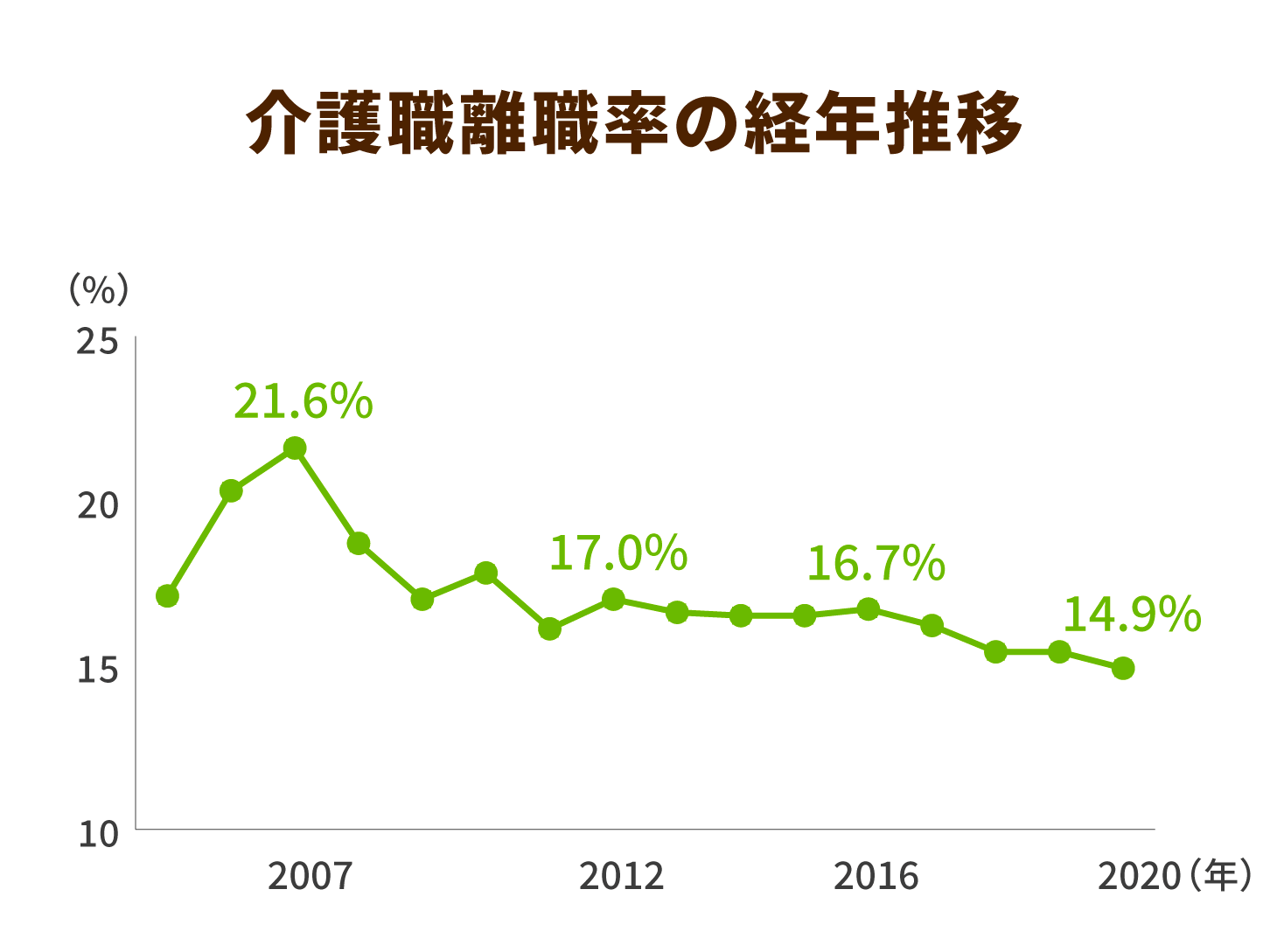

介護労働安定センターが毎年公表している「令和2年度『介護労働実態調査』結果の概要について」によれば、離職率が21.6%のピークを迎えた2007年以降、おおむね下落傾向にあり、2020年には過去最低となる14.9%となりました。

2019年「雇用動向調査結果」によれば、全産業の平均離職率は15.6%で、介護職の離職率はそれを0.7ポイント下回っていることになります。

職種別では、ホームヘルパー15.6%、介護職員14.7%、サービス提供責任者14.9%でした。

この調査が実施された期間は、2019年10月から2020年9月までと新型コロナの感染拡大が進んだ時期でもあります。

それでも離職率が低く推移したことは、久しぶりに明るい話題となりました。

新設された特定処遇改善加算などが下支えに?

介護職員の離職を低下させた要因のひとつに、2019年に新設された「特定処遇改善加算」が挙げられています。

特定処遇改善加算は、リーダークラスの職員を対象に、賃金水準の引き上げ目的に導入されました。

勤続年数10年以上の介護福祉士に対し「月額平均8万円相当」の処遇改善を行うことを算定の根拠にしています。

特定処遇改善加算を「取得している事業所」は63.3%、「取得していない事業者」は36.7%。

事業種別でみると、介護老人福祉施設が87.1%で最高なのに対し、介護療養型医療施設では41.3%が最低となっています。

また、都道府県別では上位3県は石川県80.2%、富山県76.9%、神奈川県75.0%。

一方、下位3県は高知県48.6%、沖縄県49.7%、佐賀県55.3%です。

事業種や地域によって取得率に差はあるものの、こうした加算による処遇の改善が介護職員を引き留める効果を生み出したと考えられています。

労働者の賃金や環境も改善

所定内賃金が上昇

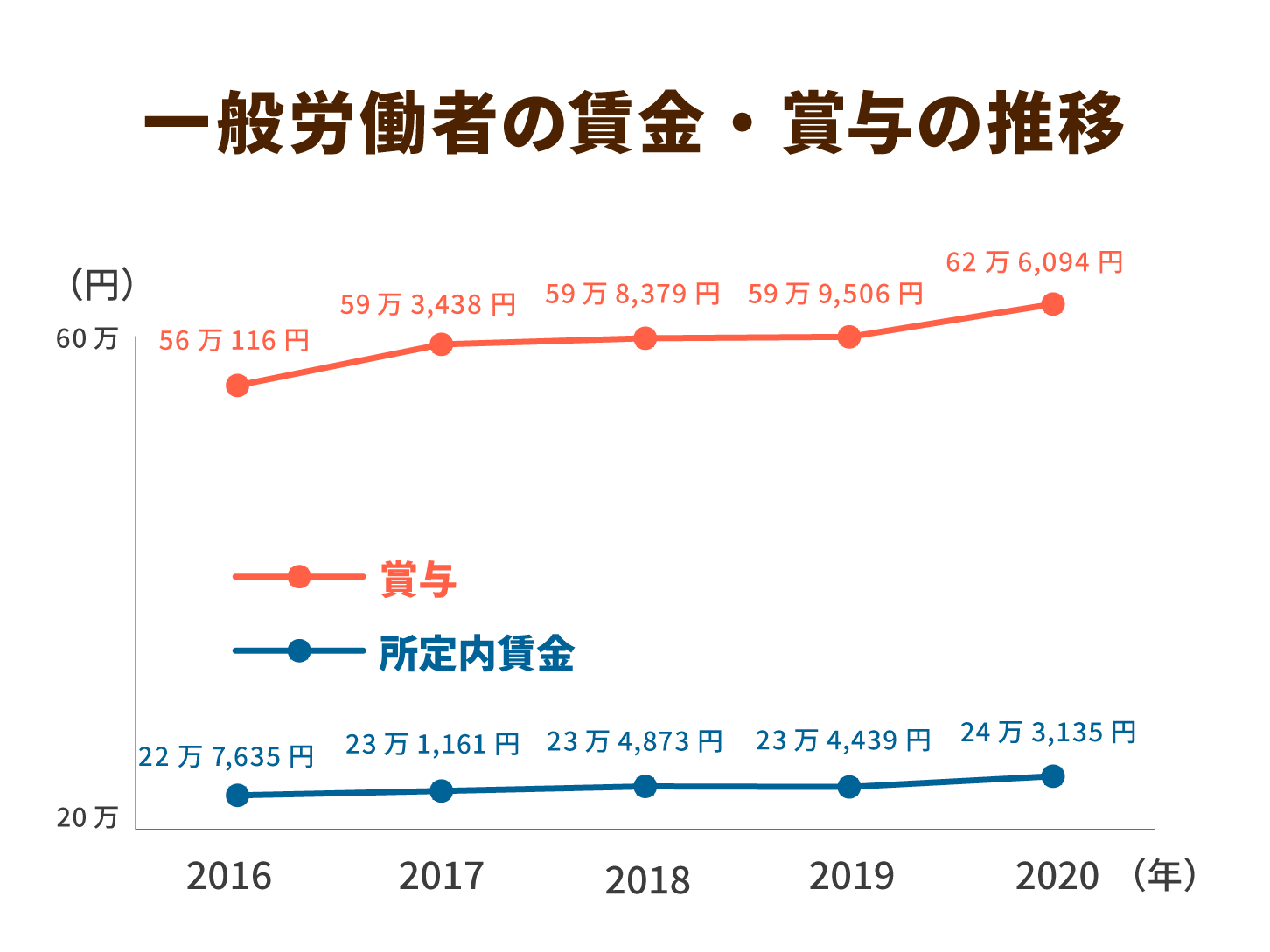

実際に介護職員の所定内賃金にも改善の傾向がみられています。令和2年度の一般労働者の所定内賃金額は、平均24万3,135円で前年度に比べて8,696円の増加。管理者は、平均38万2,036円で2万6,611円の増加となりました。

ボーナスの平均額はさらに大きく上昇しています。一般労働者は62万6,094円で26,588円の増加。管理者は86万6,872円で11万8,213円の増加です。

賃金アップは、仕事に対するモチベーション向上や人材定着につながるとされています。加算などの影響は大きく、人材定着に一役買っていると言えるのではないでしょうか。

労働環境も改善され勤続意欲が向上

また、昨今の働き方改革によって、介護職員の労働環境も改善されていることがわかりました。

例えば、勤務先の休暇制度などの状況を尋ねたアンケートでは、「休んだ時に自分の仕事を代わりに担当できる人がいる」が35.9%と最高で、次いで「突然の残業がほとんどない」が34.5%、「日頃から有休が取りやすい」が33.2%と続きます。

いずれも前年調査より改善されています。

賃金アップや労働環境の改善によって、現在勤務している職員の勤続意欲も向上しています。

「今の勤務先で働き続けたい」と回答した人は2016年の56.5%から年々上昇を続け、2020年調査では60.2%に達しました。

一方、「介護関係の別の勤務先で働きたい」は6.2%、「介護・医療・福祉関係以外の別の勤務先で働きたい」は3.8%にとどまりました。

いずれも前年度より下落しており、継続して同じ事業所にとどまる人の割合が増加傾向にあると考えられます。

今後の課題は人材の定着

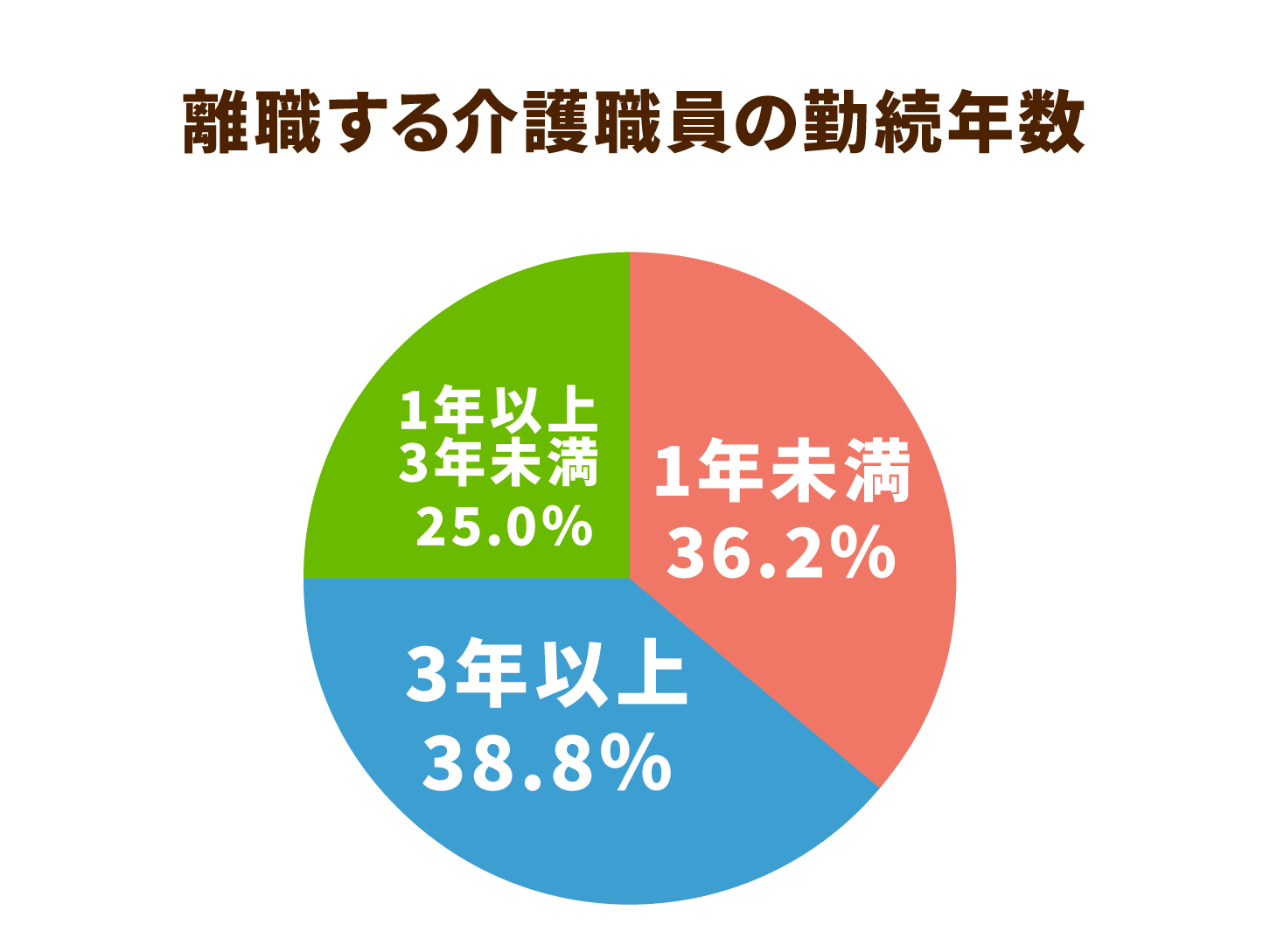

離職する人の6割は勤続3年未満

その一方で、若い世代の人材定着には課題が残されています。介護職員の離職者のうち全体の約6割が「勤続3年未満」となっています。就職したての人材は、すぐに辞めてしまうという顕著な傾向が表れています。

また、介護職員の平均年齢は年々上昇しており、2020年調査では49.4歳。

昨年度よりも0.6歳上昇しています。

60歳以上の介護労働者は2016年に1万5,914人でしたが、2020年は2万286人まで増加しました。

割合では23.8%に達し、約4人に1人が60歳以上となっています。

特定処遇改善加算は勤続年数10年以上のベテランを対象にしており、勤めて日の浅い層には算定されません。

とはいえ、勤続年数の少ない層の賃金を大きく上昇させると、賃金の公平感が損なわれかねません。

国の施策も大切ではありますが、それぞれの事業所での取り組みが人材定着のポイントになりそうです。

介護業界にも人材定着を促すマネジメント手法を

少子高齢化が進展した今、人材不足は介護業界だけの問題ではありません。一般企業でも大卒者は「3年3割」と呼ばれ、3年以内の早期退職者が問題視されており、人材定着のための研究と実践が進んでいます。

人材定着のために行われるマネジメントは「リテンションマネジメント」と呼ばれています。青山学院大学経営学部の山本寛教授によれば、すでに一般企業では営業目標だけでなく、部下の定着率が管理職の重要な評価のポイントとなっているそうです。

若手や中堅社員が早期に離職してしまうのは、入社後の初期適応に失敗することが多いからだと考えられています。そこで取られている対策として、「職種に見合った人材確保のための採用プロセス」や「入社後の集合研修」などを実施しています。

さらに就職後は、職場内でのコミュニケーション促進、適性管理、積極的な能力開発を重視して、「職員のキャリア」を考えた対策が数多く取られています。

介護現場は多忙なため、こうした視点が失われがちです。賃金や労働環境が改善されつつある今、人材を定着させるための考え方を介護業界にも導入していくことも視野に入れる時期を迎えたのではないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 9件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定