「施設から在宅へ」。国の介護政策を語るうえで欠かせないポイントのひとつ。厚生労働省は団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、「地域包括ケアシステム」を構築するとしています。

「地域包括ケアシステム」とは、「要支援や要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されること」と定義されています。

「住まい・医療・介護・予防・生活支援」。どれも高齢者が自分らしい生活を営むためには重要な視点。このなかでもとりわけ、生活の安全・安心を担保する医療は大きな関心事です。

「必要なときに必要な医療を受けられない」。そんな声をときどき耳にしますが、確かに医師や診療科目が偏在し、満足のいく治療をうけられないことも多々あります。そこで今回は、医療現場における「医師不足」について考えていきたいと思います。

1982年以降、医師数は増加し続けるも「医師不足」は解消せず……

一般的に高齢になると免疫力が低下し、医療が必要になります。

急に体調を崩し、搬送されるケースも多く見られます。

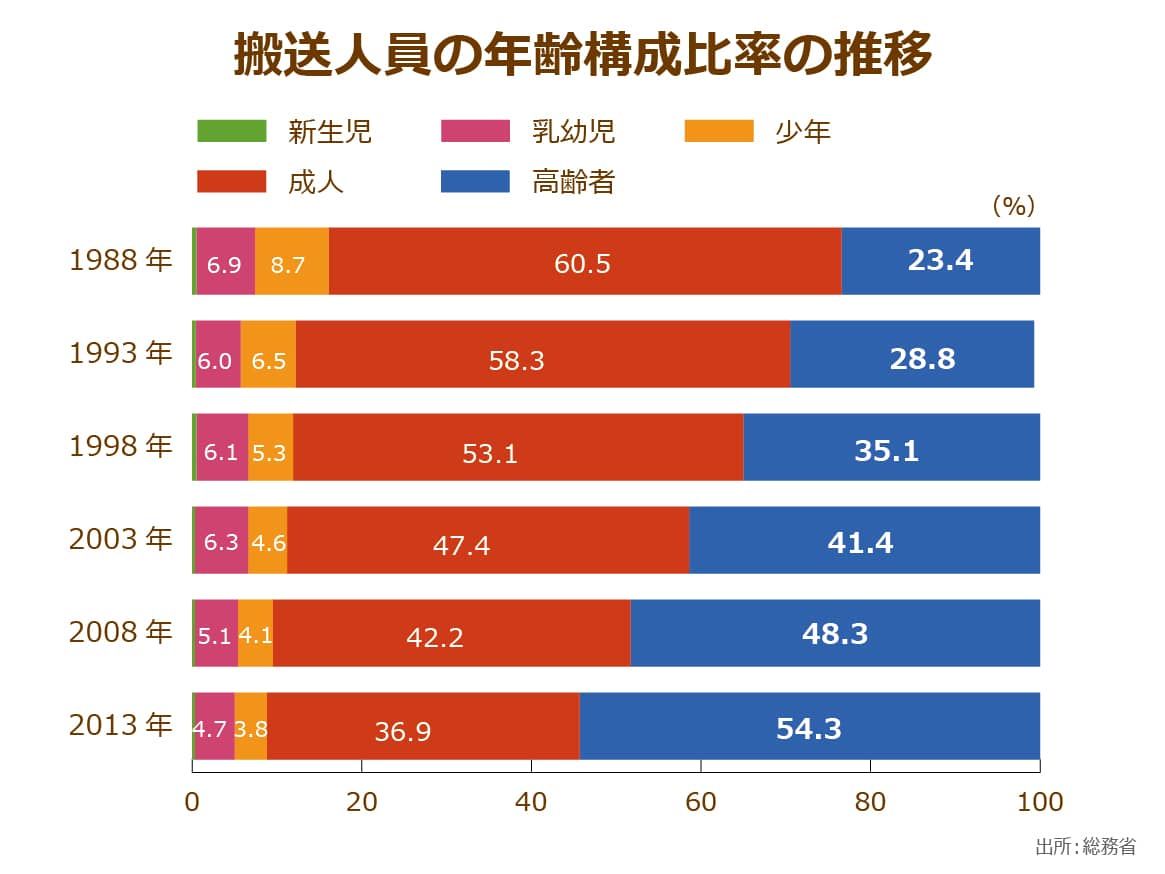

下記のグラフは、2013年の年齢区分別搬送人員を表したものです(出典:消防庁「平成26年版救急・救助の概況」ポイント)。

見ると、高齢者が約290万人と約半数を占め、年々高齢者の割合が高まっているとわかります。

搬送される高齢者の約6割が「中等症」以上。つまり、搬送された時点で重篤な状況なのです。救急搬送で死亡する高齢者数は約6万人に上ります。このなかには、日頃から適切な医療を受けていれば、救われた命もあったかもしれません。

| 死亡(62,515人) | |

| 重症(343,575人) | |

| 中等症(1,375,472人) | |

| 軽症(1,115,037人) | |

| その他(4,505人) |

このような状況を招く一端に「医師不足」があります。

とりわけ「救急医療に関わる医師が不足している」と指摘されています。

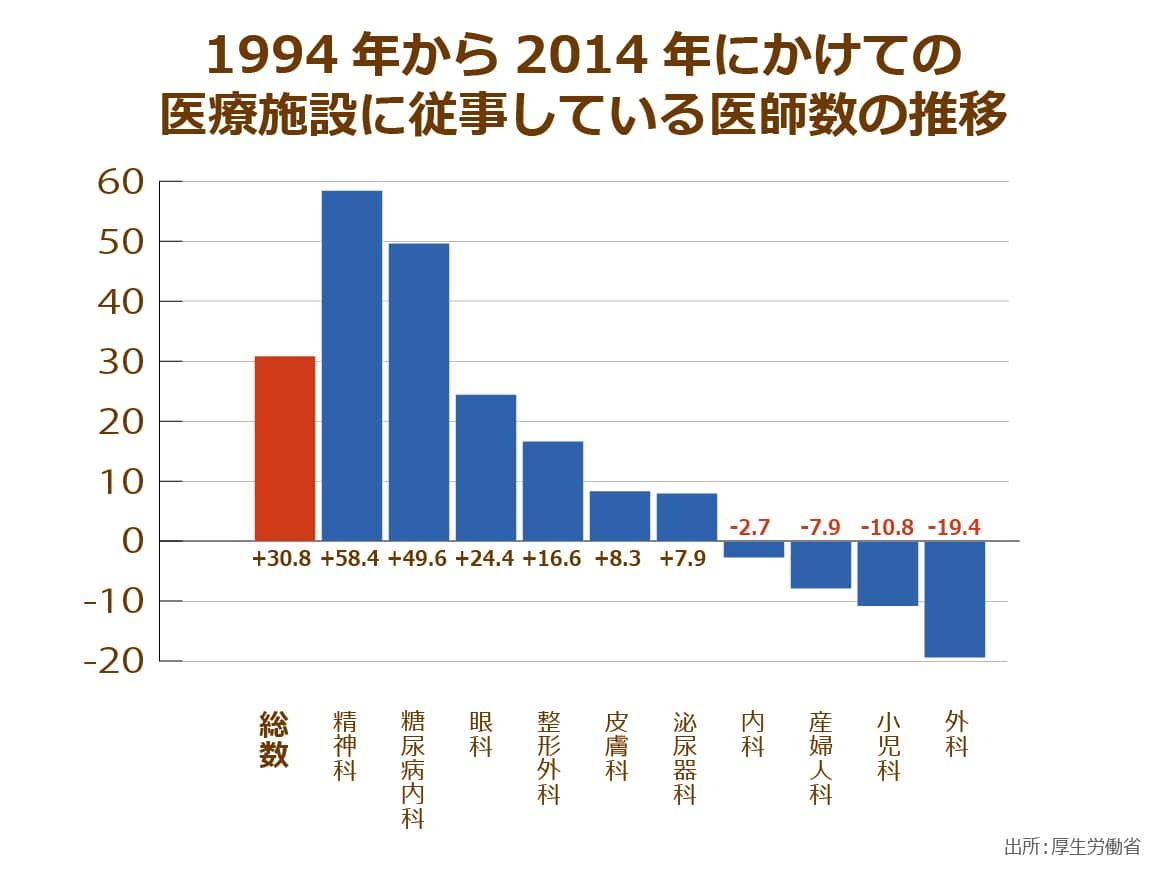

厚生労働省の「医師・歯科医師・薬剤師調査」によると、全国の届出医師数は31万1,205人(2014年12月31日現在)です。

医師数及び人口10万人に対する医師数は、1982年の調査開始以来、右肩上がりで上昇。

一貫して医師数は増加しているにもかかわらず、「医師不足」と言われるのには理由があります。

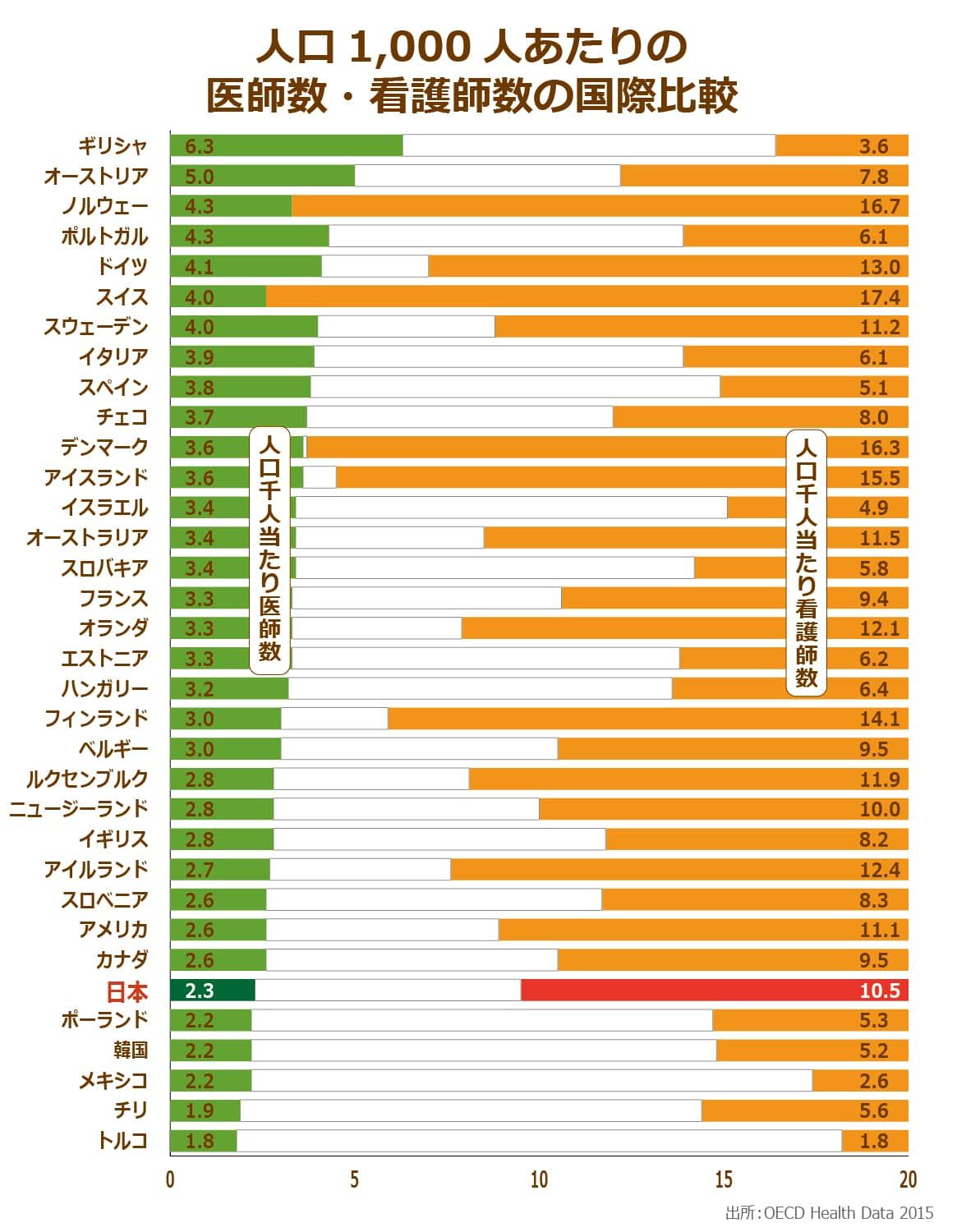

日本の総医師数は国際的に見ても少ない。臨床医師数はOECD平均を下回る

下記のグラフは、2006年の人口千人当たり臨床医師数を国際比較したものです。

日本は、2.1人とOECD平均である3.1人を下回っています。

上位には、ベルギー、スイス、ノルウェーなど福祉国家が顔を出す結果に。

つまり、日本の総医師数は先進諸国のなかで「少ない」とデータも証明しているのです。

不況のなかにあっても必要求人医師数は高止まりしています。厚生労働省の「病院等における必要医師数実態調査」によると、必要求人医師数は18,288人。病院側も「医師不足」を強く認識していると言えるでしょう。

無医地区は705地区。北海道や広島県などいまだに満足に医療を受けられない地区もある

救急患者の受け入れ拒否などが明るみに出ると「医師不足」だけでなく、「医師の偏在」が議題に上ることもあります。

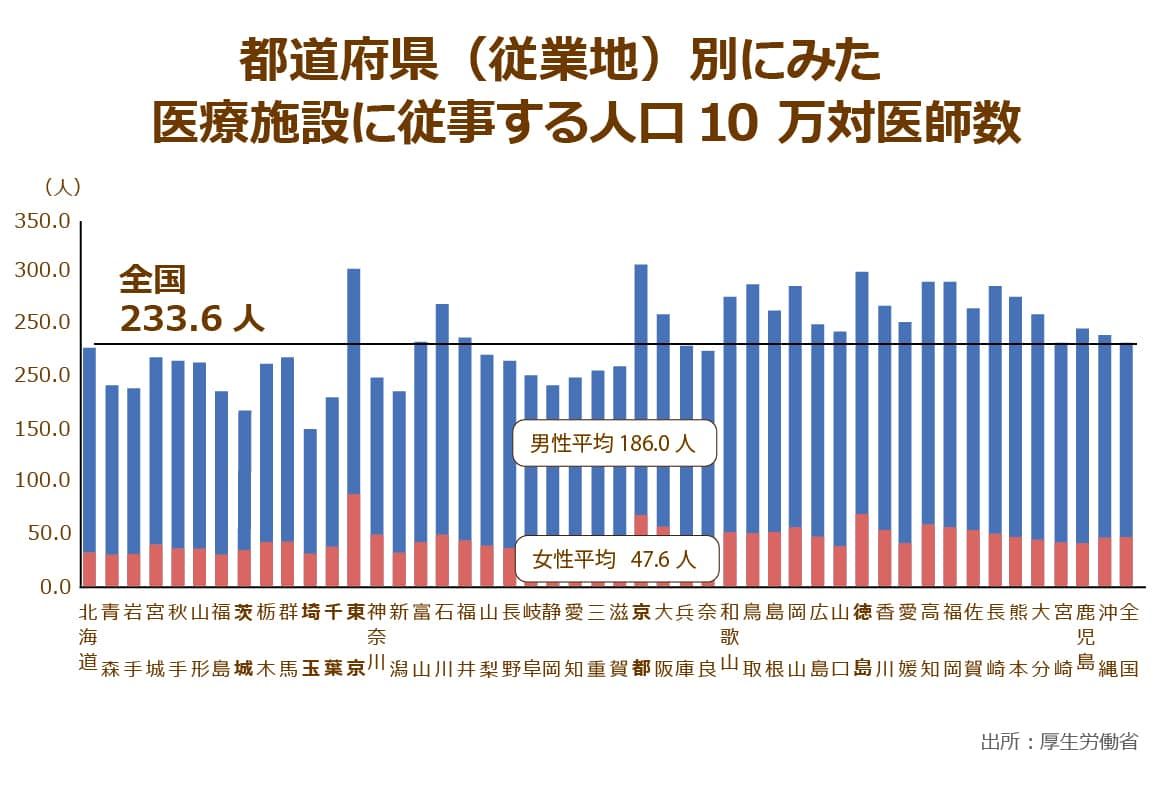

厚生労働省の「医師・歯科医師・薬剤師調査」によると、都道府県(従業地)別にみた医療施設に従事する人口10万対医師数を見ると、京都府が307.1人と最も多く、次いで東京都304.5人、徳島県303.3人となっています。

一方、最も少ないのは埼玉県で152.8人。次いで茨城県169.6人、千葉県182.9人となっており、人口集中地帯である首都圏においても格差があることがわかります。

注目したいのは同一都道府県内における医師数の違いです。

例えば、岩手県。

岩手県の二次医療圏別に人口千人当たりの医師数を見ると、医科大学がある県庁所在地の盛岡では、2.80人と全国平均の2.19人を大きく上回っています。

しかし、地方の二次医療圏に目を移せば状況は一変します。

三陸海岸沿岸の久慈や宮古、釜石ではそれぞれ1.14人、1.19人、1.28人と深刻な医師不足に陥っています。

つまり、県庁所在地ほか主要都市に医師が偏在し、過疎地域が苦境に立たされているということが見て取れます。

※「二次医療圏」とは、健康増進・疾病予防から入院治療まで一般的な保健医療を提供する複数の市町村にまたがった圏域のこと。

岩手県における二次医療圏別 人口千人当たり医師数(2006 年)

| 二次医療圏 | 総数 |

|---|---|

| 盛岡 | 2.80 |

| 岩手中部 | 1.36 |

| 胆江 | 1.53 |

| 両磐 | 1.49 |

| 気仙 | 1.43 |

| 釜石 | 1.28 |

| 宮古 | 1.19 |

| 久慈 | 1.14 |

| 二戸 | 1.22 |

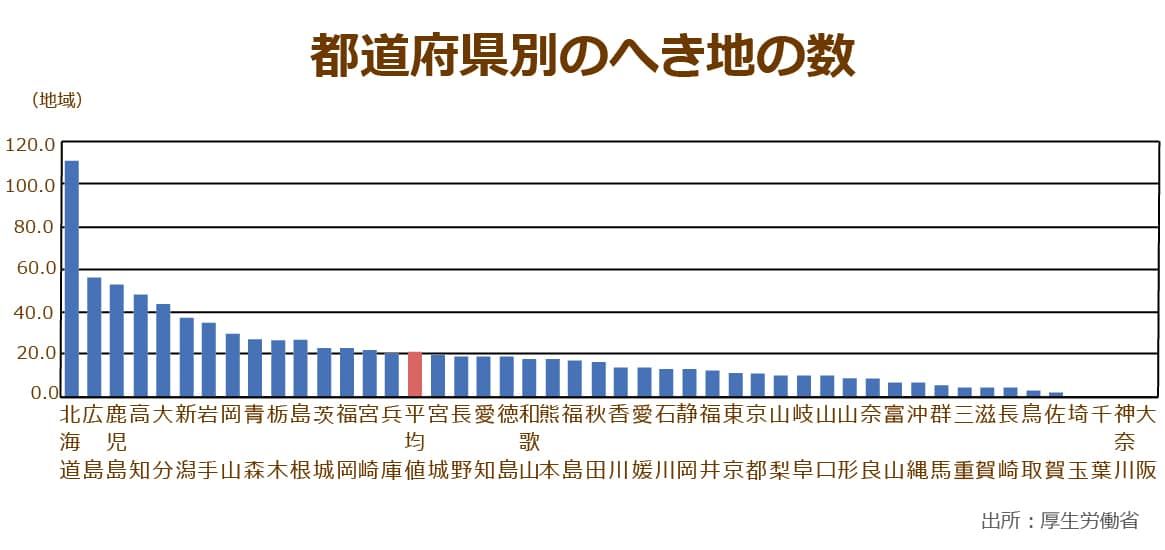

過疎地域のなかでも「へき地」と呼ばれる地域では、問題は深刻です。

医療分野における「へき地」とは「交通条件および自然的、経済的、社会条件に恵まれない山間地、離島その他の地域のうち、医療の確保が困難である地域をいう。

無医地区、無医地区に準じる地区、へき地診療所が開設されている地区等が含まれる」と定義されています。

厚生労働省の調査によると、無医地区は705地区、無医地区人口は13万6,272人(出典:平成21年度無医地区等調査・無歯科医地区等調査)。へき地数が最も多いのは、北海道で111地域。次いで、広島県56地域、鹿児島県53地域となっています。

徐々に地区数は減少しているとはいえ、いまだ満足に医療を受けられない地域がいまだ存在するのです。

ちなみに、無医地区とは「医療機関のない地域で、当該地域の中心的な場所を起点として概ね半径4kmの区域内に人口50人以上が居住している地域であって、かつ、容易に医療機関を利用できない地区のことをいう」と定義されています。

事態を重く見た広島県は「広島県北部地域移動診療車」を整備。

この移動診療車は、庄原市のほか2自治体及び庄原赤十字病院など3病院と共同して、現在運行されています。

この車両には、各種医療機器が搭載されており、血液検査や腹部・心臓の超音波診断、心電図検査が可能となっています。

医学部入学定員増で医師不足は解消する?「医師の偏在」を解決するには荒療治も必要か

これまで見てきたように、医師不足は「医師数の不足」と「医師の偏在」から成り立っています。そこでここからは、その解決策を考えていきましょう。

まず「医師数の不足」からです。これは、医学部の入学定員数を増やすことである程度対処できるかもしれません。文部科学省は、医師不足を受けて、2015年度の医学部入学定員総数を9,134人に引き上げました。

ただし、「地域医療に従事することを条件とする奨学金を設けたり、複数の大学が連携して研究医を養成したりする場合に定員増が認められる」としています。

しかしながら、少子化が進むなか、学生数を確保できるかは未知数。

私立大学を中心に一部の医学部では、定員割れを起こしています。

次に「医師の偏在」についてです。

「医師の偏在」が加速化した要因についてよく言われているのが2004年に導入された「新医師臨床研修制度」の影響です。

この制度により、研修医は自由に研修先の病院を選べるようになりました。

結果、多くの研修医が都市部の病院を選ぶようになり、そのまま就職するようになったのです。

それまで、研修医の多くは出身大学の医局に加入し、その医局から派遣された大学病院やその関連病院において研修を行うことがほとんどでした。そして、大半の研修医は大学病院などに勤務し、地域医療に尽力したものです。

欧米各国でも、実は「医師の偏在」は大きな問題になっています。

対処策として、フランスでは、国が地域や診療科ごとに必要な医師数を調査し、病院ごとに受け入れる研修医の数を決定しています。

ドイツでは、州の医療圏ごとに人口当たりの医師の定数を設け、定数の110%を超える地域では保険医として開業できない、という規制を敷いています。

医療は「社会インフラ」の一部です。たとえどこに住んでいても、高齢者が受けたいと望む医療がいつでも受けられるよう医師不足に取り組む必要があるのではないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 5件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定