過労死の現状と対策

日本の労災認定の状況

厚生労働省が発表した「過労死等の労災補償状況」によると、2020年度の「過労死等に関する請求件数」は2,835件、支給決定件数は802件でした。

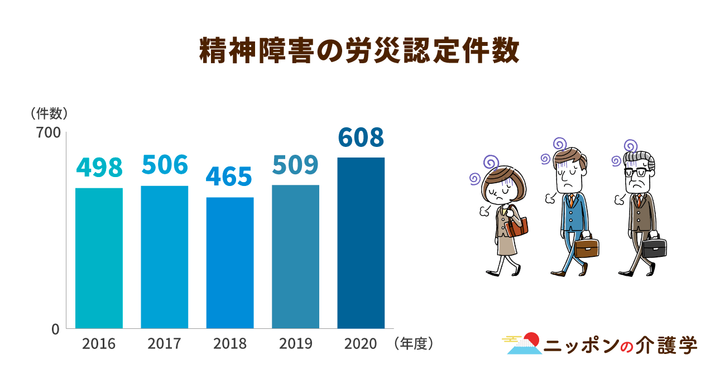

その一方で、仕事におけるストレスによって精神障害になった労災認定は、2019年度比99件増の608件となり、過去最多を更新しています。

そのうち、「医療・福祉」の認定件数は428件で全業種区分で最多となり、構成比は24.3%を占めています。2019年度比では、件数が149件増、構成比は9ポイントも上昇。急増と呼んでも差し支えのない数値です。

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」を見直し

こうした現状を踏まえて、厚労省では2020年11月から「過労死等防止対策推進協議会」を開催。これまで定められている「過労死等の防止のための対策に関する大綱(以下、大綱)」の見直しを閣議決定しました。

大綱に新たに定めた取り組みは次の5つです。

- 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う対応や働き方の変化を踏まえた過労死等防止対策の取組を進めること

- 新しい働き方であるテレワーク、副業・兼業、フリーランスについて、ガイドラインの周知などにより、過重労働にならないよう企業を啓発していくこと

- 調査研究について、重点業種等に加え、新しい働き方や社会情勢の変化に応じた対象を追加すること。また、これまでの調査研究成果を活用した過労死等防止対策のチェックリストを開発すること

- 過労死で親を亡くした遺児の健全な成長をサポートするための相談対応を実施すること

- 大綱の数値目標で、変更前の大綱に定められた「週労働時間60時間以上の雇用者の割合」や、勤務間インターバル制度の周知・導入に関する目標などを更新する

今回の変更は、新型コロナによる影響や働き方改革の推進など、社会環境の変化に合わせる狙いがあります。特に介護職に関係するのは、長時間労働の是正です。

介護職で問題視されているのが夜勤の実態です。

日本医療労働組合連合会の「2019年介護施設夜勤実態調査結果」によると、介護職の夜勤形態は「2交替夜勤」が87.0%、「3交替夜勤」は11.5%となっています。

「2交替夜勤」は2日分の労働を連続して行う長時間の夜勤形態で、拘束時間は16時間以上に及びます。

さらに、介護業界では夜勤日数(回数)に関する上限規定がありません。

労働者側と夜勤協定を結ぶ事業所もありますが、同調査では40.8%の事業所が夜勤協定を結んでいないことがわかっています。

こうした長時間労働によって、介護職は睡眠障がいなどを発症しやすいと指摘されています。

過労死に至る原因

代表的な過労死の種類

過労死には、大きく分けて2つの種類があります。「脳・心臓疾患」と「精神障害による自殺」です。

過労死に大きな影響を与えるのが睡眠です。睡眠には疲労を回復させる「徐波睡眠」と、ストレスを解消させる「レム睡眠」があります。「徐波睡眠」は睡眠の前半に多く出て、「レム睡眠」は睡眠の後半に向かって多く出ることがわかっています。

基本的に人間の生活リズムは16時間の覚醒時間と8時間の睡眠で構成されていると言われています。

長時間労働が続くと、睡眠時間が短くなり、「徐波睡眠」しか取れなくなる危険性が指摘されています。

このように、短い睡眠が長く続くと、心拍数が上昇し、心臓への負担が増加。

血管の修復が追いつかず、血管が破れて脳出血などを引き起こす危険性が増すのです。

一方、「精神障害による自死」でも同様に、ストレスを解消する「レム睡眠」が短くなるためにストレスを抱えやすくなることが指摘されています。

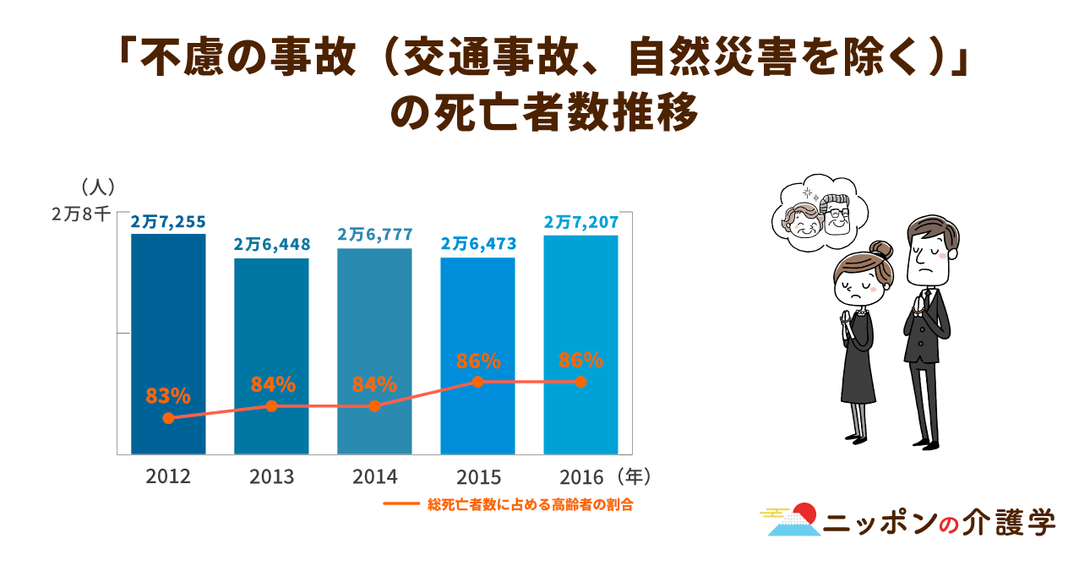

さらに、介護職の場合はサービスの対象者が高齢者であるため、看取りの場面に遭遇することが多く、「情動ストレス」が高まると言われています。

これは、強烈な体験に伴った感情のストレスを指します。

この「情動ストレス」は睡眠中に見る夢によって解消されるとされています。しかし、睡眠が短くなると「情動ストレス」が解消されずにうつ病の原因となり、結果として自死に至るというケースが考えられています。

過労死で多いのは自死

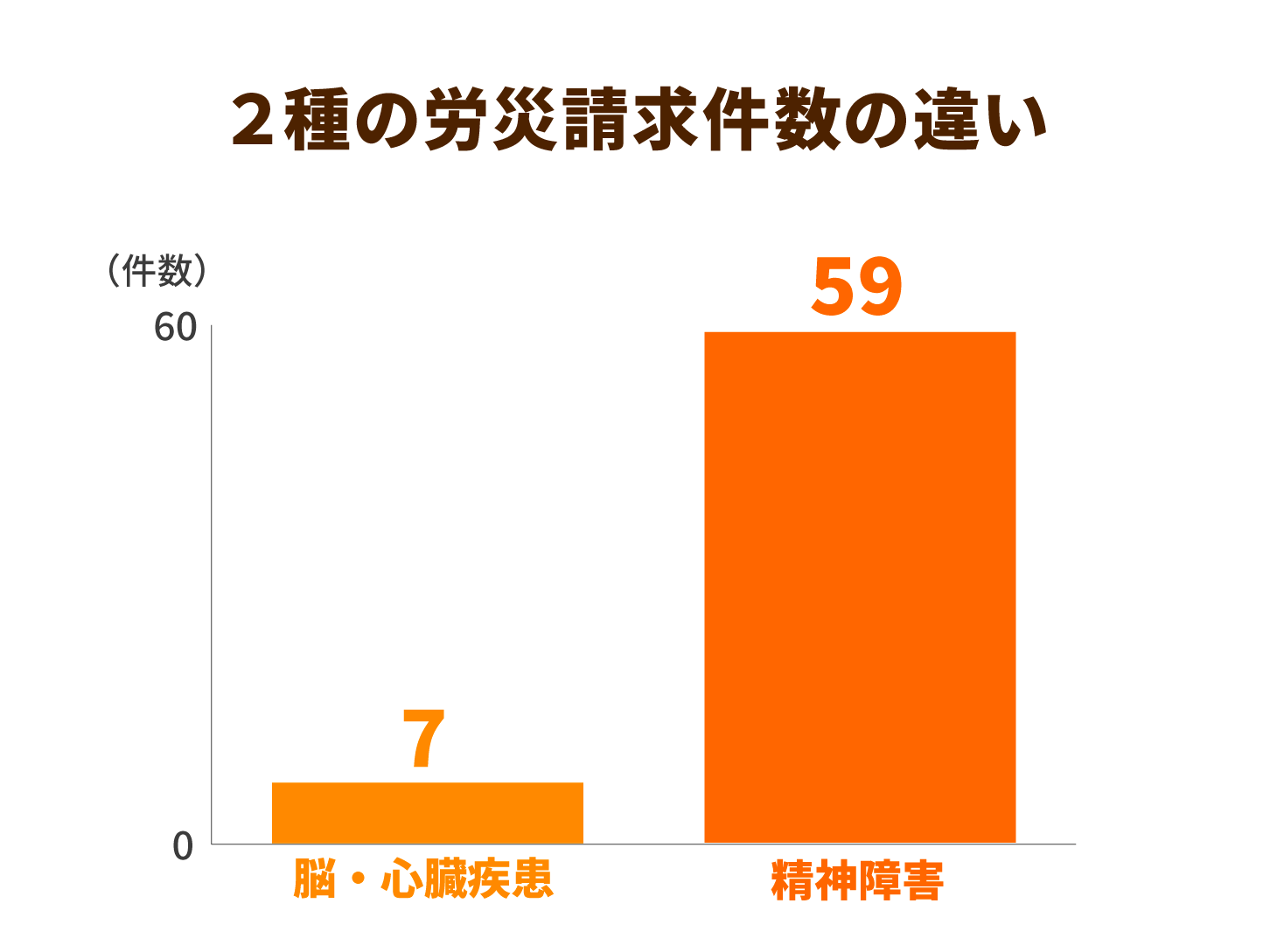

実は、過労死は「脳・心臓疾患」より「精神障害による自死」の方が多くなっています。

例えば、先述した労災補償状況では、「脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況」での請求件数は784件、「精神障害に関する事案の労災補償状況」は2,051件と、3倍近い数字になっています。

前述の通り、精神障害による労災認定で最多となっているのは介護職です。長時間労働による睡眠障がいなどを発症して、ストレス過多となりやすい職種だと言えるでしょう。

厚労省の労災疾病臨床研究事業費補助金事業で実施された『過労死等の実態解明と防止対策に関する総合的な労働安全衛生研究』によると、2010年1月から2017年3月にかけて介護職で発生した過労死の事案のうち脳・心臓疾患は7件、精神障害が59件と精神疾患などによる過労死が圧倒的に多いことが報告されています。

解決策はメンタルヘルス向上

コロナ禍で高まる介護職のストレス

前出の研究によれば、脳・心臓疾患は夜勤や長時間労働を原因とするものが多く、精神障害は「上司や同僚とのトラブル」や、「悲惨な事故や災害に直面する」などのストレスが関係していると報告されています。

つまり、介護職の過労死は、職場で受けたストレスから精神障害を発症して自死に至るというケースが多いと言えるでしょう。

さらに、介護職のメンタルヘルスに追い打ちをかけているのが新型コロナの感染拡大です。現在、高齢者施設ではクラスターの発生が増加しており、感染拡大防止に追われています。

日々の業務だけでも長時間労働に追われているにもかかわらず、新型コロナによる異常事態が介護職員に過大なストレスを与えていることは想像に難くありません。

先述したように「悲惨な事故や災害に直面」して精神障がいを発症した介護職員は、自死に追い込まれるリスクが高まります。そのため、介護職員に対するメンタルヘルス対策は喫緊の課題とも言えるでしょう。

職場内の人間関係を把握しよう

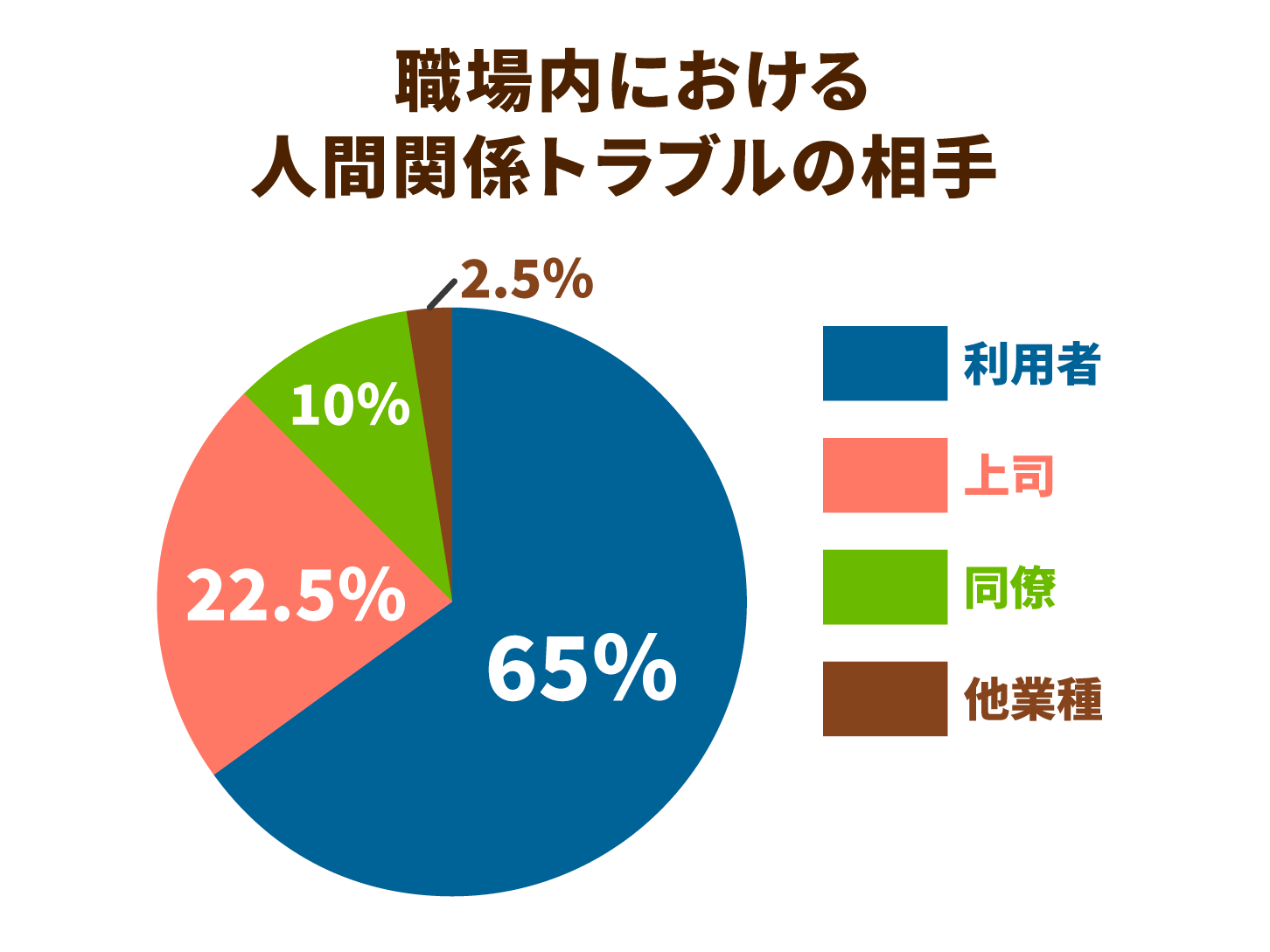

もうひとつ気をつけなければいけないのが「職場内での人間関係」です。特に過労死の59事例のうち40事例が「他者から危害を加えられた」などの人的被害によるものです。

人的被害の相手は、「利用者」が65%と最多で、次いで「上司」(22.5%)、同僚(10%)と続きます。いわゆる職場内におけるハラスメントが原因で死に至るケースが多いのです。

対策は職場内の環境改善をすることです。

事業所でのメンタルヘルス対策を進めるためには、事業所内で「衛生委員会」などのチームをつくることが肝心です。

厚労省は、職員すべてが集まる定例ミーティングなどを活用して意見交換の場を設けることを推進しています。

また、規模の小さな事業所においては、個人情報の保護を特に配慮するなどの対策を強調しています。

職場内における人間関係のストレスを改善し、長時間労働を是正することが、介護職員の命を守ることにつながるのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 6件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定