排泄をスムーズにする排泄予測機器

排泄予測機器、保険適用へ

2021年11月に開催された「福祉用具評価検討会」で、排泄予測機器を介護保険の特定福祉用具販売の対象に新たに加えることを厚生労働省が決定しました。つまり、排泄予測機器に介護保険が適用されることになったのです。

排泄予測機器の保険適用に関しては、2021年3月に行われた有識者会議で、「施設など24時間の支援体制が整った場所では効果は出ているが、在宅で利用するにはまだ課題がある」という理由から「継続評価」とされ、保険適用が見送られた経緯があります。

介護保険の適用開始時期については調整中ですが、特定福祉具販売の品目が増えたことは、介護者の負担軽減の一助となるでしょう。

排泄予測機器とは?

今回福祉具販売の対象となった「排泄予測機器」とは、どのようなものなのでしょうか。 簡単に言うと「排尿の前後にアラームなどで通知し、排泄をスムーズにするデバイス」で、具体的には以下のようなものがあります。

- DFree(トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社)

- 機器を直接体に装着して使用します。膀胱の膨らみで尿のたまり具合を超音波で測って可視化し、排尿前と排尿後をお知らせ。最適なタイミングでトイレに行くことができるので、自立支援につながり利用者のQOL向上にも期待できます。 また、おむつやパッドは空振りなく交換可能になるので、介護負担の軽減も。

- ヘルプパッド(株式会社aba)

- シーツの上に敷いて使用します。ベッドに寝ている状態で、排泄があると「においセンサー」が、ズボンやおむつを履いたままでもにおいを探知します。排泄した記録を収集・データ化し、排泄パターン表を自動で生成する排泄ケアシステムです。

保険適用が決定したことで、今後広く普及すると予想される排泄予測機器。その導入のメリットや、定着するためのポイントとはどのようなものなのでしょうか。

排泄予測機器の導入効果と現場に定着させるためのコツ

排泄予測機器の導入によりみられた効果

東京都大田区にある特別養護老人ホームでは、介護業務において、負担の大きい排泄介助を目的に、2018年より「DFree」を導入しています。対象となったのは排泄介助が必要な利用者すべてです。

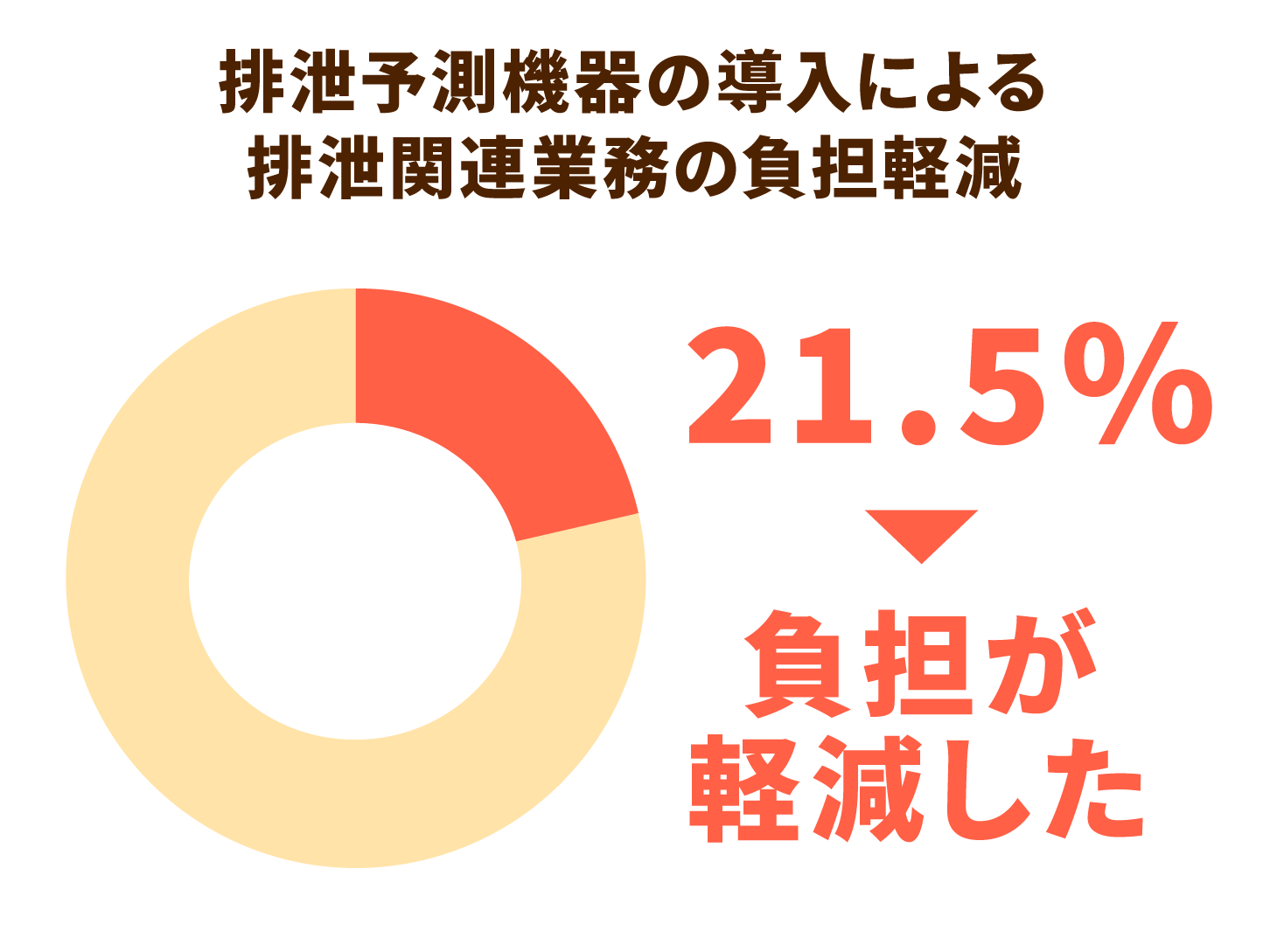

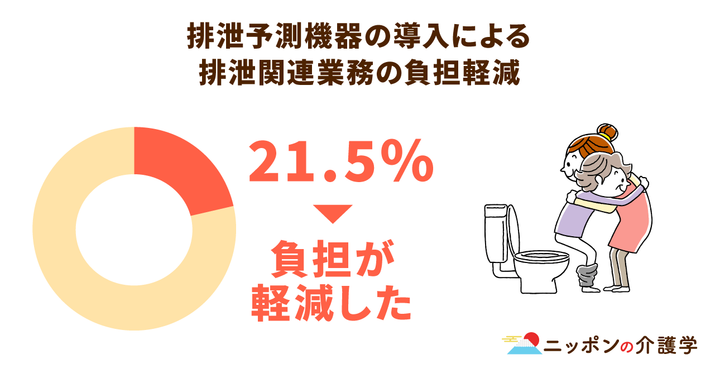

導入を経て、複数のメリットがあったことがわかりました。中でも、介護者の排泄関連業務の負担が減ったことが挙げられ、およそ21.5%の業務負担軽減が見られたとの結果があります。

排泄予測機器の導入により、排尿できるタイミングでトイレ誘導や声掛けがピンポイントで可能となったため、何度も確認しに行く必要がなくなり、職員の負担を軽減するに至りました。

また、利用者は自分でタイミングを把握し、介助なくともトイレで排尿することが可能となり、それを繰り返すことで自立支援につながりました。職員、利用者双方にメリットがあることが示されたのです。

さらに、夜間帯など寝ている状態で失禁すると、横漏れなどが発生しやすく、不快感をもたらしますが、「DFree」を装着していれば排尿直後に通知されるので、おむつやパッドをすぐに交換できるため、衛生を保つことができます。

パッドチェックのために、深夜何度も訪室する必要もなくなりました。

排泄予測機器を導入すると、客観的なデータに基づいて排泄のタイミングを確認できるので、より効果的で迅速な排泄ケアが可能になります。

情報はデータ化されるので、ケアプランの見直し時や排泄委員会でのモニタリングにも活用でき、情報共有のスピードと質を上げることによって、よりよいケアをより早く提供することが可能となるのです。

導入するだけでなく定着を目指して

新しい機器導入は、ただ使い始めるだけでは現場に定着しません。

そこで厚労省は「導入プロセスをきちんとマネジメントすることが円滑な導入と定着の第一歩」とし、情報取集や体制整備などを行う「準備期」、現状の課題整理や導入計画づくりなどにあたる「導入前期」、本格的な導入に向けたマニュアル作成などを進める「導入後期」と、段階に分けたガイドラインを示しています。

さらに、機器を有効に活用するための注意点やポイントを、以下のようにまとめています。

- 排泄予測の介護ロボットが適用する範囲を明確にし、機器の性能や特徴を把握することが大切。

- 場合によっては排泄予測機器よりも、従来の排泄支援の方が合うこともあるので、利用者や施設の状況に応じて、最適な方法を選択しましょう。

- 運用の定着を目指すには、トイレ誘導を含めた介護業務全体を見直し、介護ケアの質の向上と業務の効率化のバランスを取りながら両立させることが求められます。

- 排泄予測機器にはまだ改善の余地があります。使用していて不明な点や不具合があった場合は、開発企業や販売企業へフィードバックを積極的に行うことが、よりニーズに合った製品開発へとつながります。

新しいテクノロジーで「尊厳」を守ることのできる介護を

尿失禁が心身に及ぼす影響

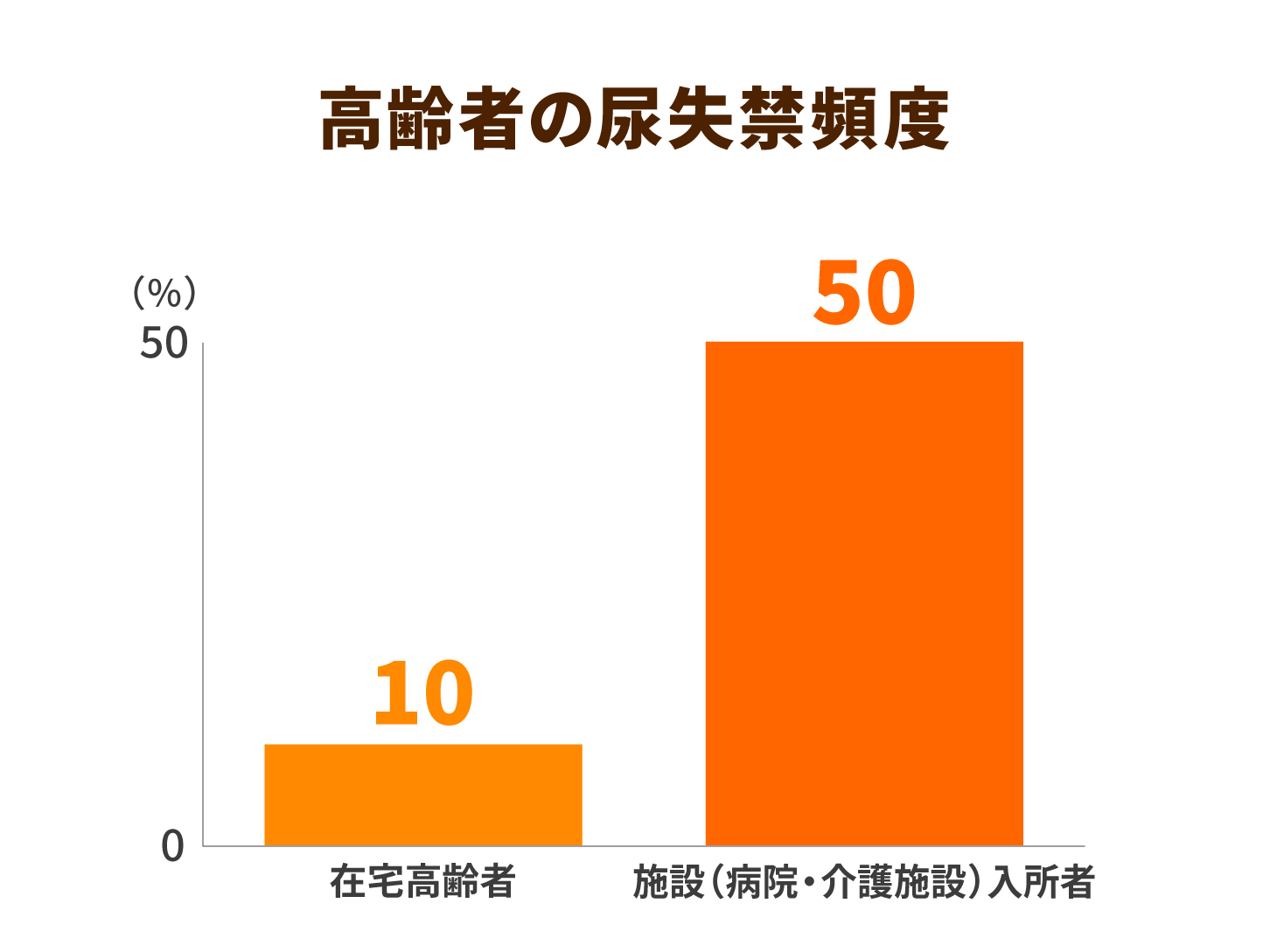

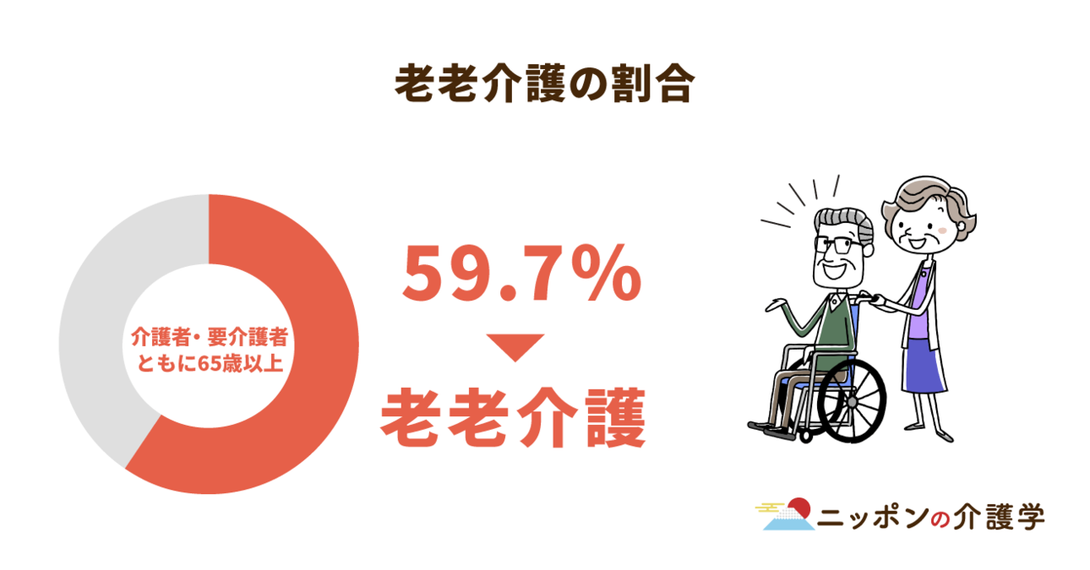

加齢とともに尿失禁する頻度は高まります。日本では約400万人の高齢者に尿失禁があることが報告されており、在宅高齢者の約10%、施設などの入所者では50%以上になることがわかっています。

尿失禁は、その程度にかかわらず不快感や尿路感染など身体的な問題を引き起こします。さらに、自尊感情の低下など心理的な問題も発生し、QOL(クオリティ オブ ライフ=生活の質)が低下することになりかねません。

要支援・介護認定の要因のひとつに「排泄障害の有無」が挙げられます。元気で自立した生活ができている高齢者であっても、尿失禁の経験により、要介護状態や社会的孤立へ移行することもありえるほど、高齢者にとって尿失禁が心身に与える影響は大きいのです。

「尊厳」を守りQOLの向上を目指す

高齢により排泄障害が起こることは、自然の老化現象のひとつで、排泄については人間の「尊厳」も関わってくるため、介護の現場においても専門的なケアが求められます。

利用者が機器を体に装着するなどして使用する排泄予測機器は、これまでの介護にはなかった新しい方法と言えます。

今はまだ知名度や施設での導入率も高くありませんが、今回の保険適用をきっかけに、今後導入を検討する施設や個人が増えると予想されます。

排泄予測機器が有効に活用でれば、介護者の負担はより軽減され、利用者は排泄の成功を喜ぶことができます。そしてその積み重ねにより、高齢者自身の自尊心の保持や自立した生活の推進、そしてQOL向上にまでつながることが期待されているのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 2件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定