健康なからだは充実した食生活から。

高齢者ほど日頃の食生活に注意すべきです。

食事は、栄養バランスはもちろんのこと、よく噛んで食べることが重要。

そのためには、健康な歯が必要です。

一般的に言われているのは、歯が20本以上あれば、たいていの食材は噛んで美味しく食べられる、ということです。

しかし、実際は高齢になればなるほど歯の欠損数は増え、自分の歯では食べ物を噛み切れなくなっていきます。

歯を失うと認知症をはじめ、さまざまな病気にかかりやすくなることが研究データで示されています。

今回は、高齢者の歯の健康と口腔ケアの重要性について考えていきます。

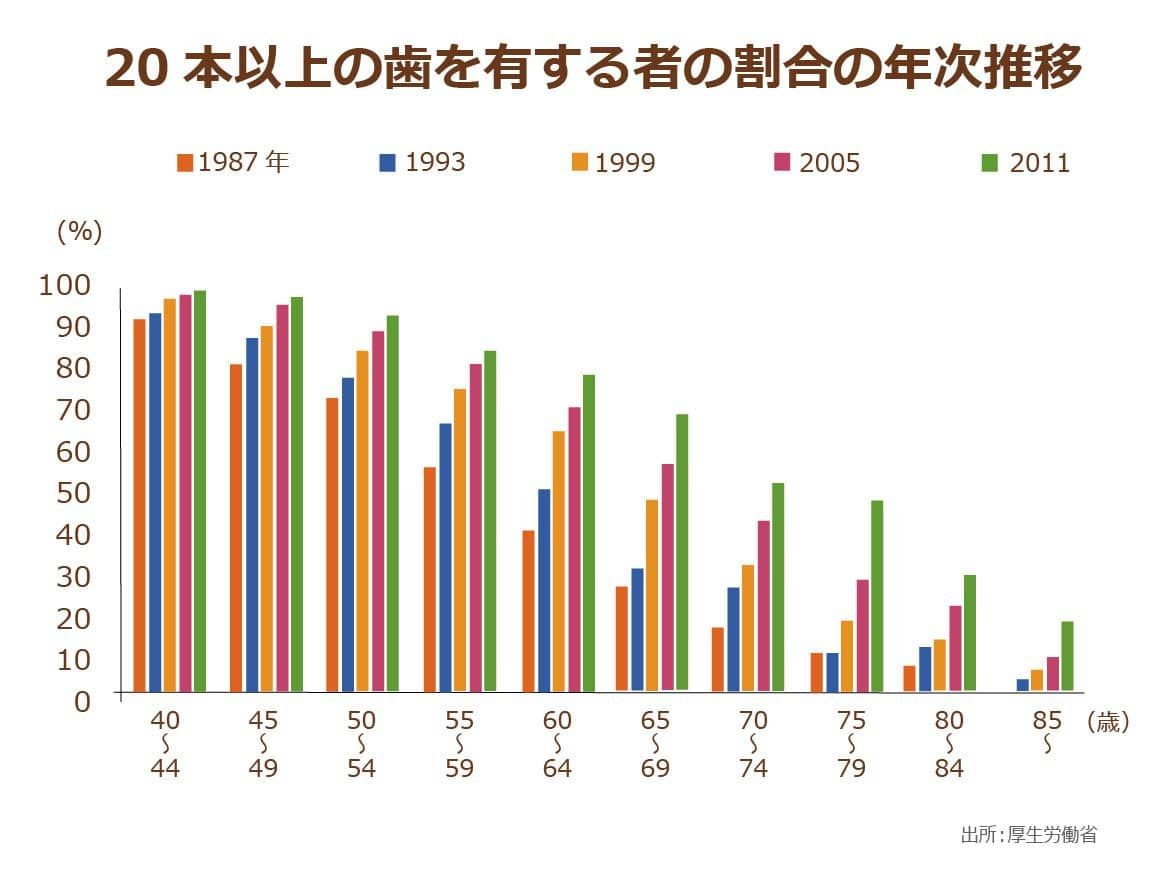

85歳以上で歯が20本以上歯のある人は約2割…70歳を過ぎると一気に激減!

それではまず高齢者の歯の実態を見ていきましょう。

「20本以上の歯を有する者の割合の年次推移」(出典:厚生労働省の「平成23年度歯科疾患実態調査」)によると、20本以上歯がある人の割合は、年齢が高くなると、徐々に低くなります。

70歳を過ぎたあたりから低下する割合が高くなっていることに気づくでしょう。

65~69歳では約7割ですが、85歳以上になると約2割にまで落ち込みます。それでも約20年あまりで20本以上歯がある人の割合は急上昇。70~74歳では約5倍に、80~84歳では約3倍になっています。

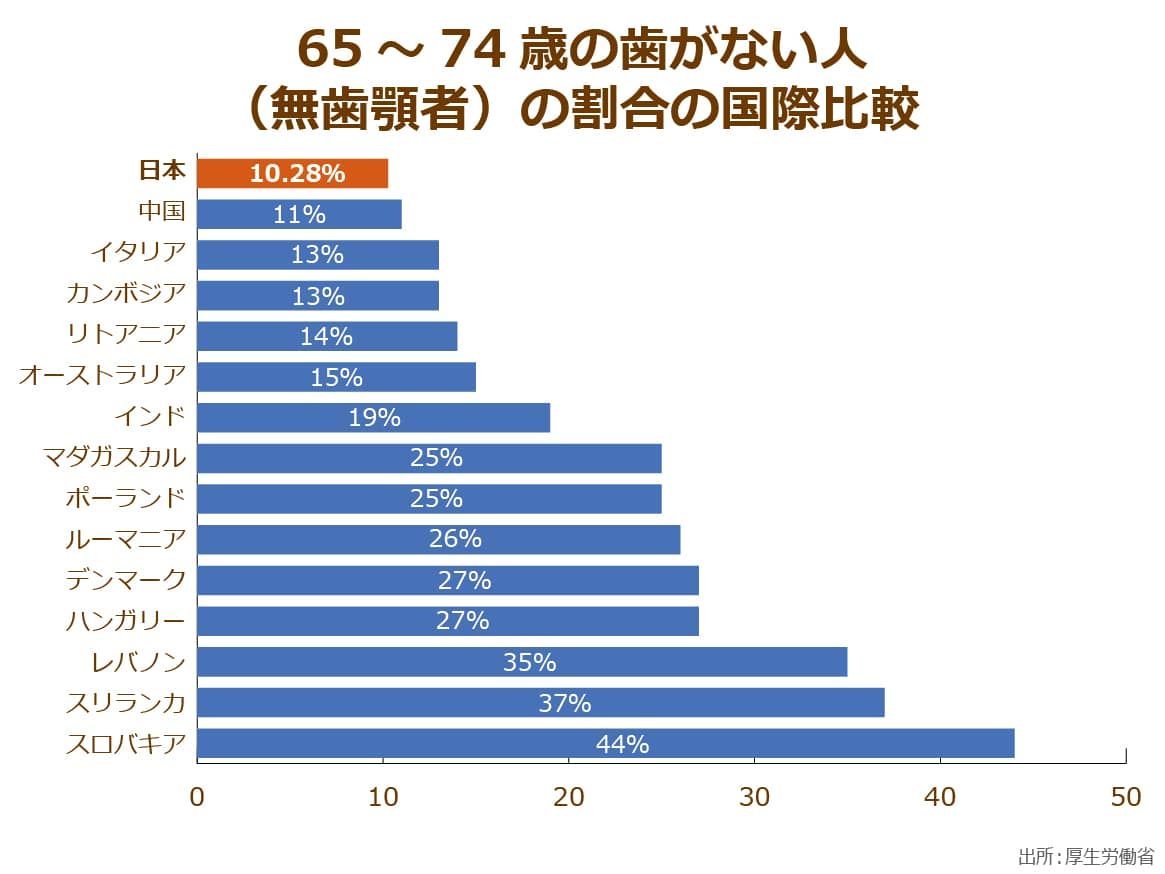

国際的に見ても、日本人の歯は健康だと言えそうです。

日本人のまったく歯のない人(無歯顎者)の割合は65歳~74歳で10.28%という、他国と比較しても良好な結果。

平均寿命と歯の数には深い相関関係があるとされていますが、世界一の長寿国・日本の残歯数の増加は、平均寿命の伸長に寄与していると言えるかもしれません。

よく「噛む」ことにはこんな効果が!明日からもっと噛みたくなる8大効果!!

健康な歯があると、食事が楽しくなります。

そして自然と噛む回数も増えます。

実は、噛むことには、さまざまな効能があります。

「8020(ハチ・マル・ニイ・マル)運動(80歳になっても20本以上自分の歯を保とう)」を展開する公益財団法人8020財団は「噛む8大効用」を下記のようにうたっています。

- 肥満防止

- 脳にある満腹中枢が働いて食べ過ぎを防げます。

- 味覚の発達

- 食べ物本来の味がわかります。

- 言葉の発音がはっきり

- 噛むと口のまわりの筋肉が動き、表情が豊かになり、いつまでも若々しくいられます。歯並びがよく、口をしっかり開けて話すと、きれいな発音ができます。

- 脳の発達

- あごの開閉は、脳に酸素と栄養を送り、脳細胞の働きを活発にします。そして、認知症予防に役立ちます。

- 全身の体力向上と全力投球

- 歯を食いしばることで、力がわき、日常生活への自信が生まれます。

- 胃腸の働きを促進

- 「歯丈夫、胃丈夫、大丈夫」とはよく言ったもの。よく噛むと、消化酵素が多く分泌され、消化を助けます。

- がんを防ぐ

- 唾液に含まれる酵素には、発がん物質の発がん作用を消す働きがあると言われています。

- 歯の病気を防ぐ

- 唾液が多く分泌され、口のなかをきれいにします。唾液には、虫歯になりかかった歯の表面を修復する作用や細菌感染防止作用などがあります。

歯を失い義歯を入れずにいると、認知症リスクはなんと1.9倍!転倒リスクは2.5倍に!

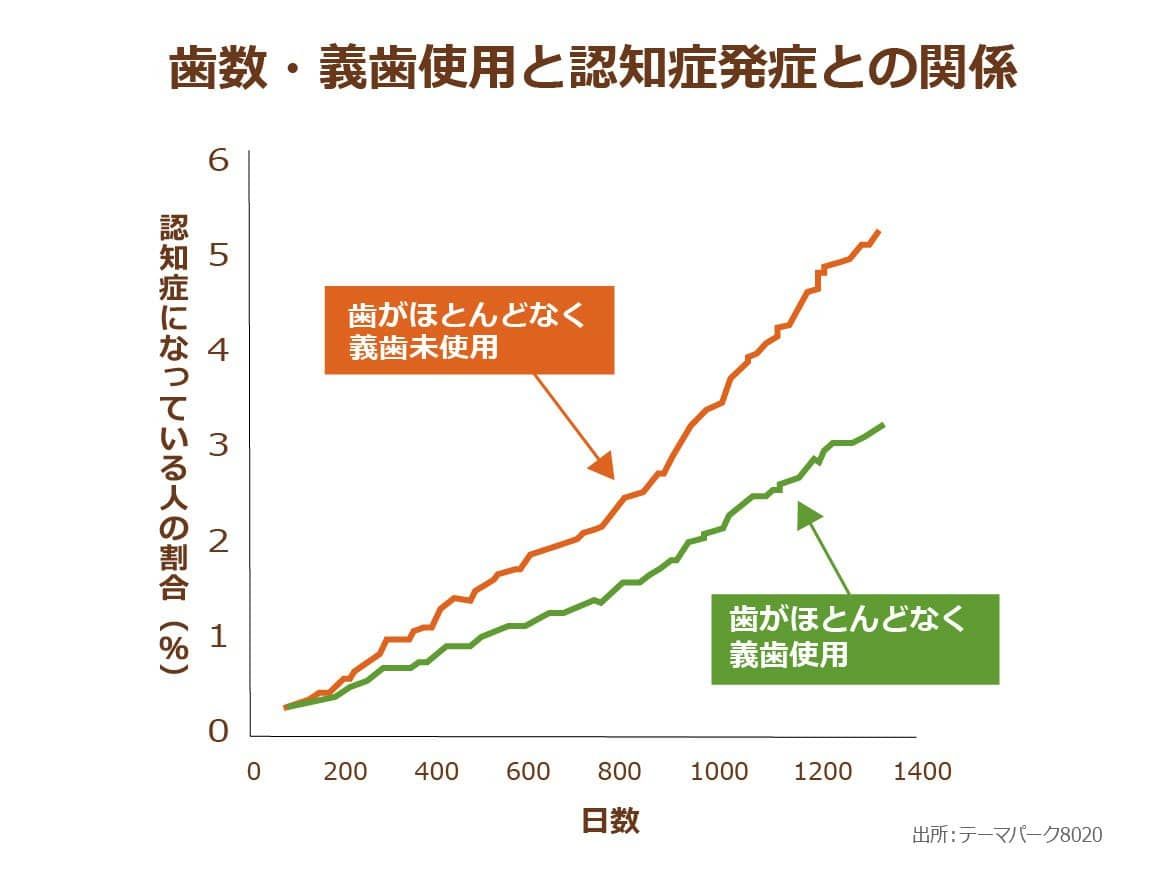

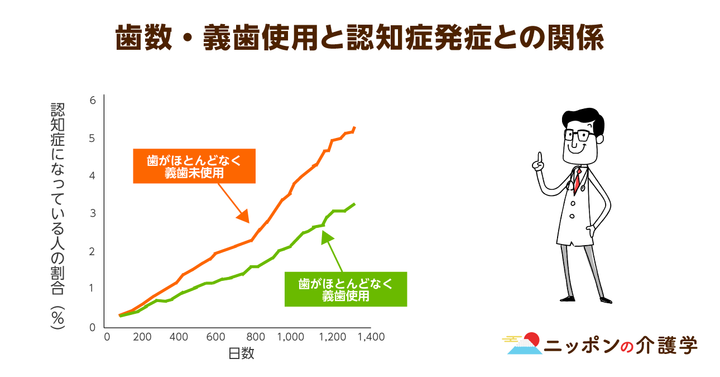

健康な歯で咀嚼回数を増やすことで、さまざまな効用が得られるとわかりました。では、歯を失うと、どのような悪影響があるでしょうか。まず認知症にかかりやすくなります。

愛知県知多半島で、65歳以上の高齢者を対象にした面白い調査結果があります。

この調査では、高齢者を3~4年間追跡調査。

自分の歯が多く残っている人や、歯が少なくなっていたとしても義歯(入れ歯)などで咀嚼を補っている人は、反対に歯が少ない人や義歯(入れ歯)を入れていない人に較べて認知症を発症するリスクが低いとわかったのです。

下記の図は、歯(または義歯)の使用状況と認知症の罹患との関連性をグラフ化したものです。

これによると歯を失い義歯を使用していない場合、歯が20以上残っている人や、歯がほとんどなくても入れ歯により噛み合わせが回復している人と比較して、認知症の発症リスクが最大1.9倍になるとわかります。

次に、転倒しやすくなります。歯が19以下で義歯を使用していない人は、歯が20以上ある人と比較して、転倒リスクが最大で2.5倍にまで高まります。転倒すると、約1割の高齢者は骨折をします。骨折をきっかけにして、要介護状態になってしまうことも。

特に下半身の骨折(代表的な骨折は「大腿骨頸部骨折」)は、寝たきり生活の原因になるため、注意が必要です。実際、「要介護」と認定される原因の約1割は「骨折・転倒」です。

国民の8割が歯周病!?歯周病と糖尿病との間には、恐ろしい負の連鎖も…

歯を失う主な原因は何でしょうか。それは「むし歯」と「歯周病」です。「むし歯」は早期治療により抜歯を防ぐことができます。問題は「歯周病」です。

| 虫歯(32%) | |

| 破折(11%) | |

| 歯周病(42%) | |

| 矯正(1%) | |

| その他(13%) | |

| 無効(1%) |

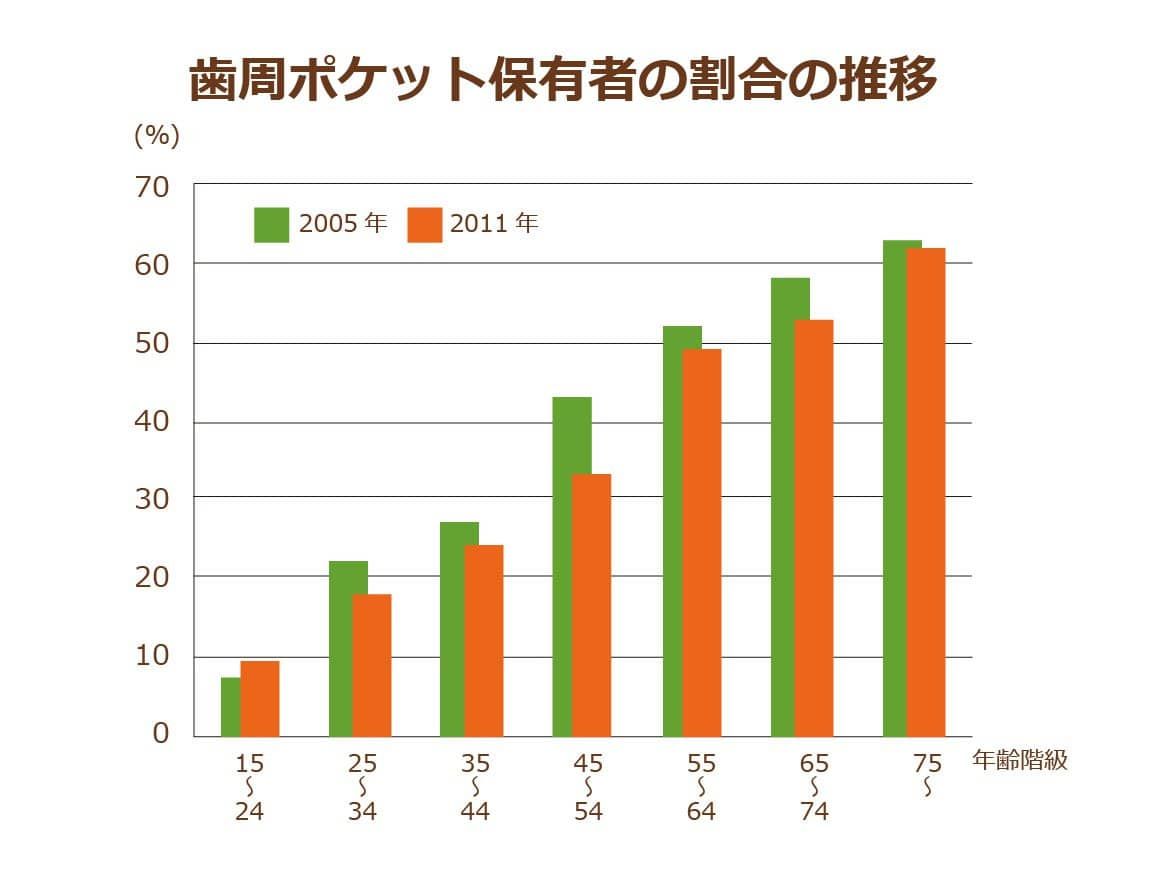

「国民の8割が歯周病」と言われており、歯周病はもはや国民病とも考えられます。

その有病率は、歯周ポケットを有する人の割合ではかることができます。

歯周ポケットとは、歯と歯茎の境目がポケットのように深くなってしまった状態をいいますが、この歯周ポケットを有する人は、年齢が上がるのにつれて高くなる傾向がみられます。

歯周病になり、悪化すると抜歯を余儀なくされるだけでなく、敗血症になる危険性も高まります。敗血症とは、感染症を起こしている部位(この場合は歯)から血液中に病原体が入り込み、重篤な全身症状を引き起こす病気のことです。

口腔ケアは、毎日の歯磨きが基本!あなたの歯磨き合っていますか?

歯を失うと、噛む回数が減り、それに伴い唾液が減少、口腔乾燥や味覚の変化といった症状が現れます。ここからは、どのように口腔ケアを行ったらよいか見ていきましょう。

口腔の健康を保つためには日頃のケアが重要です。口腔ケアの基本は「毎日の歯磨き」です。1日に1度は必ず磨くことです。歯垢(プラーク)は、うがいでは取り切れないため、歯ブラシによるブラッシングが必須。1ヶ所を20回以上、歯並びに合わせて磨きましょう。

磨くときは、毛先を歯は歯茎の境目にきちんとにあて、軽い力で動かすこと。

力任せに磨くと歯や歯肉が減る原因になり、かえって歯周病リスクが高まります。

入れ歯に細菌が付着すると、歯茎が炎症を起こしかねません。

入れ歯は、義歯用ブラシなどでしっかりとこすり洗い、洗浄剤洗いを行いましょう。

要介護高齢者の場合は、毎食後に歯を磨くのが理想。通常の歯磨きに加えて、粘膜や舌の洗浄も追加しましょう。歯ブラシで軽く下の舌をなぞるだけでだいぶ変わってきます。

訪問歯科診療を行う診療所は減少傾向…これからの在宅ケアはどうする?

8020財団では、研究協力施設にて要介護高齢者の口腔ケアを実践しています。4ヶ月間口腔ケアを行ったところ、約半数の施設で歯垢中カンシダ量(カビ菌)が減少する結果に。ブラッシングの回数75回以上の施設では、減少傾向が多く見られました。

今や介護施設の多くは口腔ケアに力を入れており、施設に入居している高齢者は定期的な口腔ケアを受けられる状況になりつつあります。一方、自宅で暮らす高齢者はどうでしょうか。

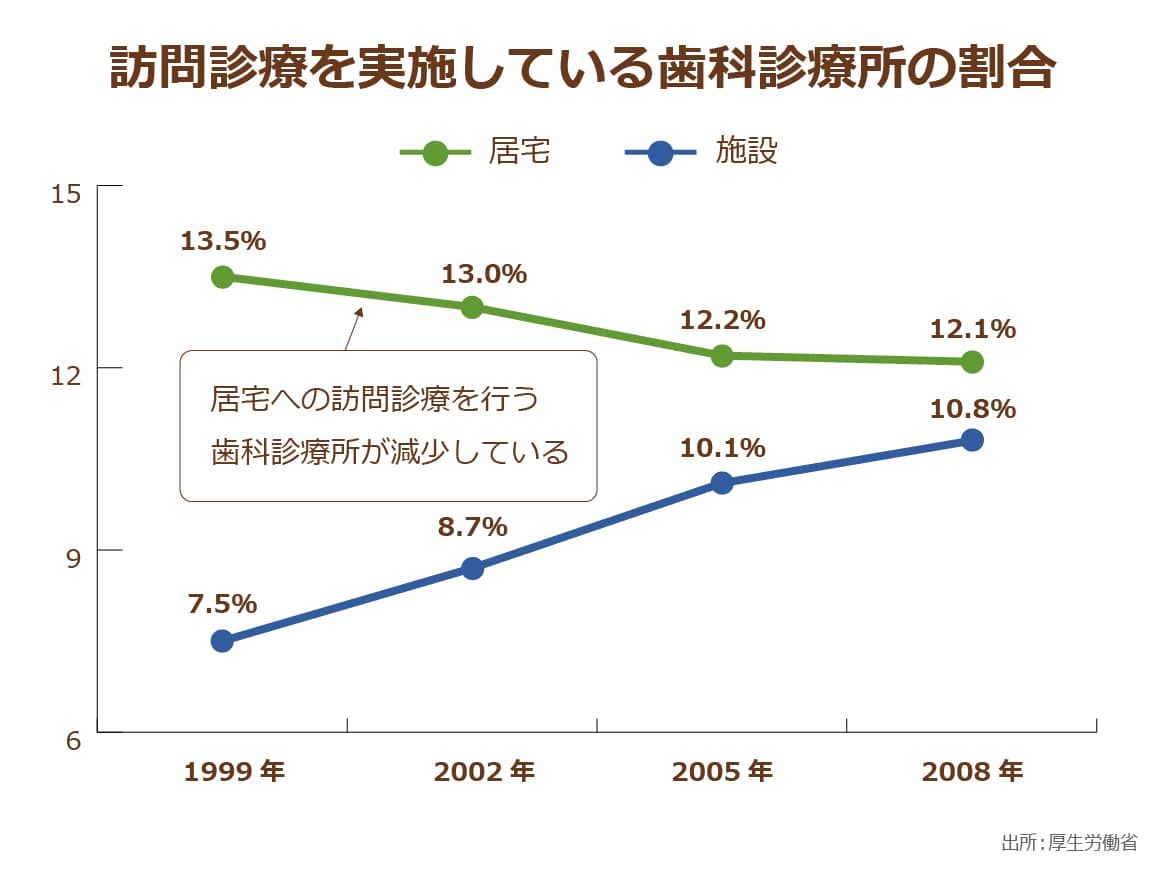

近年、歯科医、ケアマネージャー、デイサービスセンターの連携により、訪問歯科医療が注目されています。しかし、下記のグラフからわかるように、訪問歯科医療を実施している歯科診療所は年々減少しているのです。

高齢者が健やかな生活を送るためには、日頃の食生活が大切なことは言うまでもありません。その食生活を支えるのが「歯」であり「口腔ケア」。在宅ケアが本格化するなか、高齢者が在宅で歯科診療を受けられるよう環境整備が必要です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 3件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定