ワークサポートケアマネが41人誕生

第1回ワークサポートケアマネージャー研修が修了

2022年7月23日、日本介護支援専門員協会はワークサポートケアマネージャーの第1回養成研修を修了し、41名の初代認定者が誕生しました。

ワークサポートケアマネとは、介護離職を防止する上で必要となる知識やスキルを持つことを証明するものとして、同協会が今年度から新たに立ち上げた資格です。なお、今回は受講定員を50名程度に設定しており、最終の修了者数が41名でした。

現在、働き盛りの世代を中心に、親の介護に直面して仕事との両立が難しくなり、勤め先を辞めざるを得なくなる人は少なくありません。

現在、国による介護休業制度、あるいは企業による独自の取り組みなどを通して、社会全体で介護離職の減少に取り組んでいますが、決定的な成果は出ていないのが現状です。

同協会はこうした状況を踏まえ、介護離職を未然に防ぐ能力を持つケアマネの認定制度の導入に踏み切ったのです。

ワークサポートケアマネの養成研修は今年度中に第2回目を実施する予定。来年度以降も続ける見込みであり、今後普及が進んでいくのかどうか、介護業界が注目しています。

ワークサポートケアマネ認定制度導入の背景にある介護離職者の増加

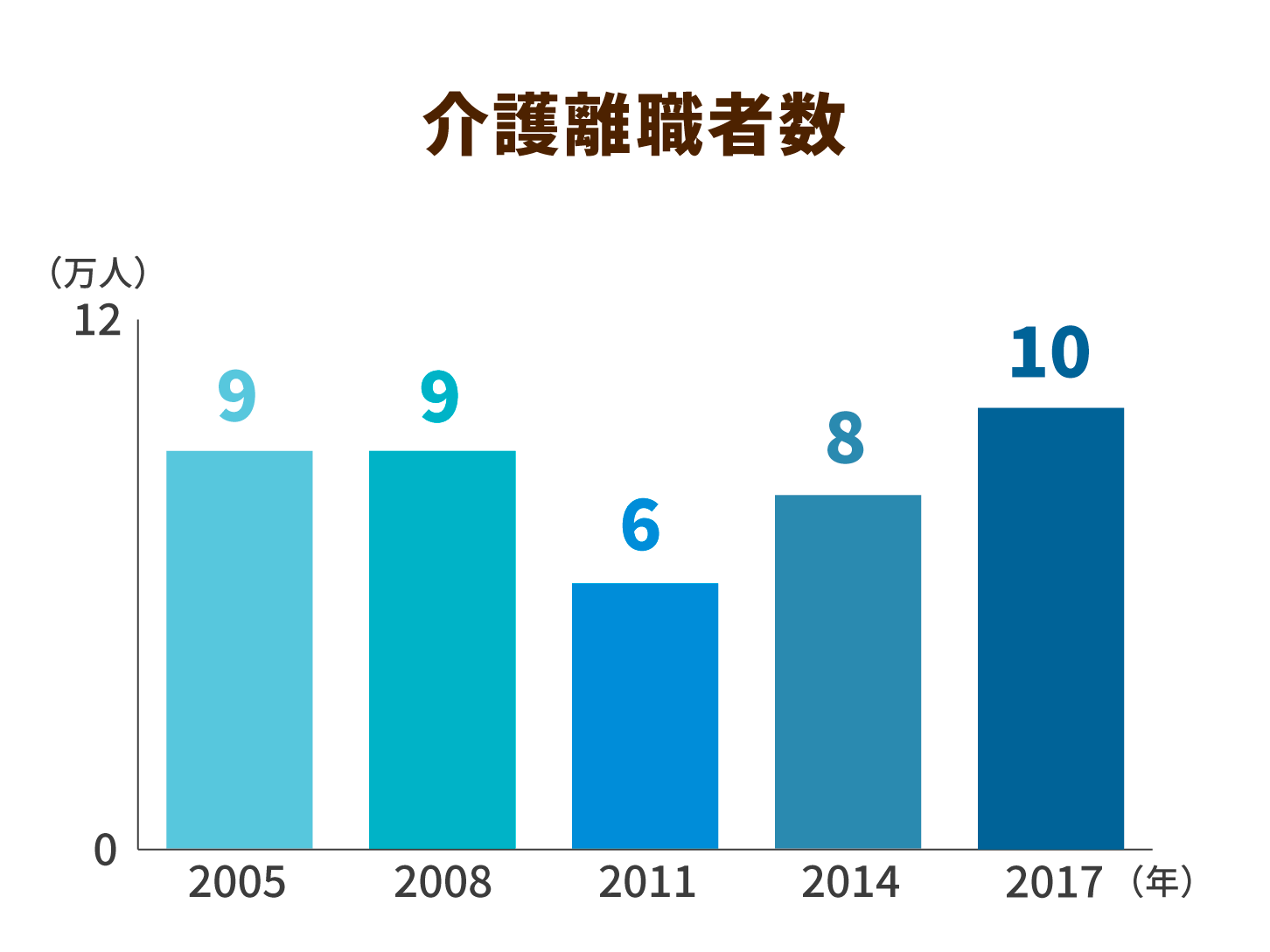

ワークサポートケアマネ認定制度は介護離職の防止を狙いとして導入されましたが、実際のところ、介護離職者数は毎年どのくらい発生しているのでしょうか。

男女共同参画局がまとめた『男女共同参画白書平成30年度版』によると、介護離職者の数は統計を取り始めた2005年時点で約9万人でした。

その後、同じ水準をずっとキープし続け、2017年のデータでは約10万人。つまり、2005年から2017年にかけて、9~10万人がずっと維持される形で推移しているのです。

国による介護休業制度をはじめ、介護離職への対策は法人・職場単位でも多様に行われていますが、一向に減少が見られないのが実情となっています。

そうした中、介護分野の高度な専門性を持ち、実際に介護現場で家族・親族の介護者とも接するケアマネに対して、介護離職を防ぐ役割を期待する声が有識者の間から次第に高まっていきました。

その結果設立されたのが、冒頭でご紹介したワークサポートケアマネージャの認定制度であるわけです。

ワークサポートケアマネ導入の意義と研修の内容

ワークサポートケアマネの導入意義

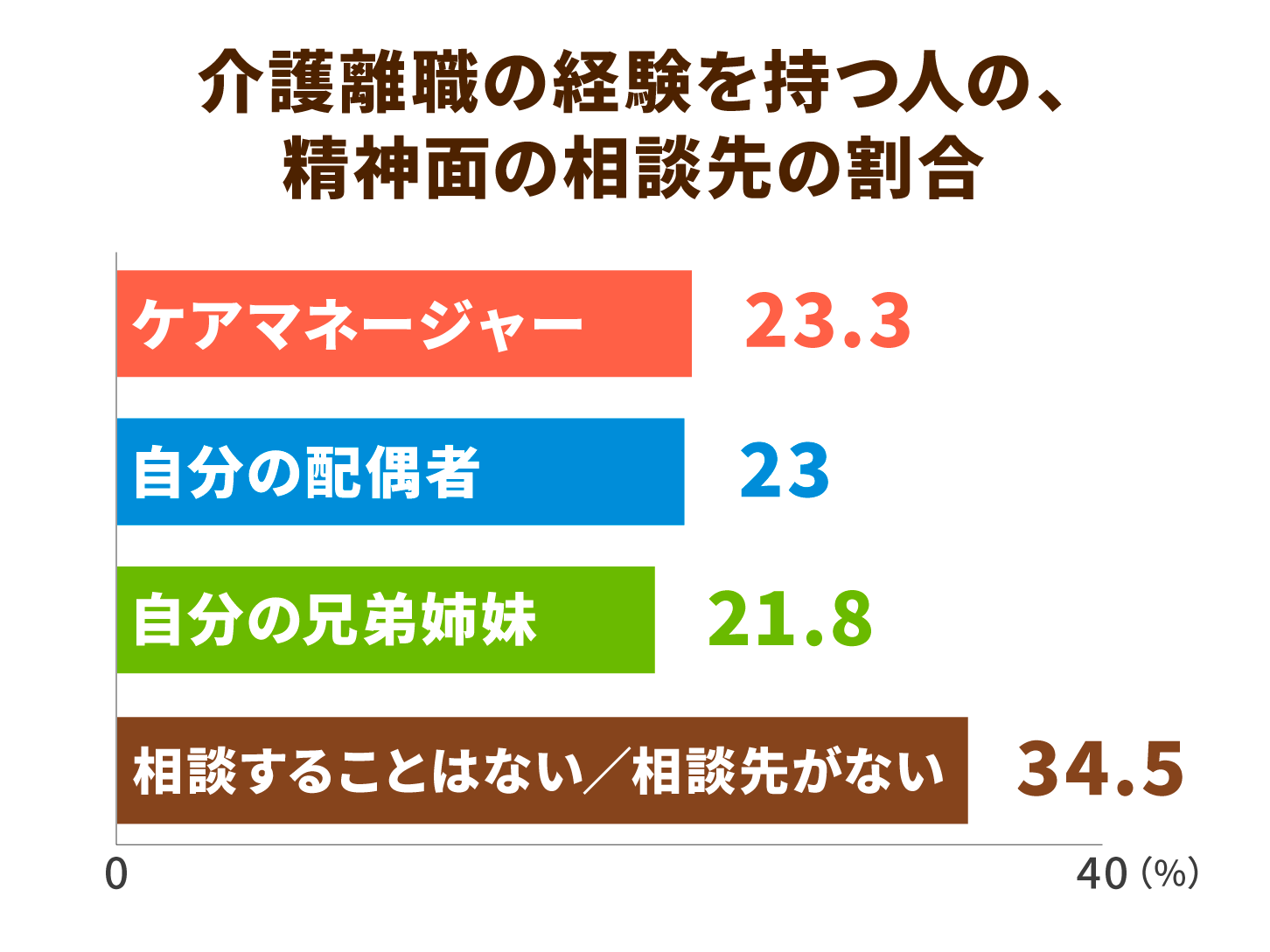

実際、介護と仕事の両立に悩む介護者にとって、ケアマネは重要な相談先の一つとなっている側面があります。

NPO法人となりの介護が2020年にまとめた『介護離職白書―介護による離職要因調査―』によると、介護離職経験のある人に対して「精神面の相談先」について尋ねたところ(複数回答)、相談先があった人のうち「ケアマネージャー」と回答した人の割合は最多となっていました。

家族・肉親である「配偶者」や「兄弟姉妹」よりも、「ケアマネージャー」の回答割合は多かったのです。

「ケアマネージャー」の回答割合が23.3%に上っているのに対して、「地域包括支援センター」との回答割合は6.5%、「介護の専門職(ケアマネージャー除く)」は6.3%、「行政の高齢者担当窓口」は3.9%に過ぎませんでした。

また、「職場の同僚」は5.4%、「上司」は3.0%、「会社の相談担当窓口」は2.8%にとどまっていることから、勤め先の人には深く相談しないまま、介護離職を決断する人が多いことがわかります。

この調査結果からは、介護離職をするかどうかを迷っている人にとって、肉親・職場・行政を含めたあらゆる相談先のうち、ケアマネージャーがもっとも頼りになる相談先である実情が読み取れます。

このケアマネージャーに、介護離職を防ぐための知識・スキルを身に付けてもらうべく創設されたワークサポートケアマネ制度の導入意義は、極めて高いと言えるでしょう。

ワークサポートケアマネージャー養成研修の内容とは?

第1回ワークサポートケアマネージャー養成研修は、2022年年7月8日、9日、23日、24日の計4日間にわたって実施されました。

受講要件は、①一般社団法人日本介護支援専門員協会会員であること、②現在居宅介護支援事業所に勤務するケアマネージャーで、「主任介護支援専門員」「実務経験5年以上」「生涯学習体型指導者レベル1または2修了者」のいずれかの要件を満たすこと、③勤務先の管理者の了承を得ていること、とされています。

具体的な研修のカリキュラムは、以下の通りです。

- 初日(動画配信)・・・「仕事と介護の両立の現状と今後の課題」「ワークサポートケアマネージャーの目的と役割」「仕事と介護の両立に関する基本的知識」「労務管理に関する基本的知識」「企業の抱える介護離職防止と他職種連携」

- 2日目(動画配信)・・・「ワークサポートケアマネージャーの展開1(基本知識と技術)」「ワークサポートケアマネージャーの展開2(ワークサポートプランAの基本)」「ワークサポートケアマネージャーの展開3(ワークサポートプランBの基本)」

- 3日目(集合研修1日目)・・・「ワークサポートケアマネージャーの展開4(演習)」「介護のある生活を「備える」~介護離職予防トレーニング~」「ワークサポートケアプランAの演習」

- 4日目(集合研修2日目)・・・「ワークサポートケアプランBの演習」「全体の振り返り」「試験(選択式・記述式の試験75分。設問50問で100点満点)」

初日と2日目は動画配信で受講できますが、3日目と4日目はスクーリングが必要です。最終日には試験も行われています。

ワークサポートケアマネの将来性と今後の課題

今後さらにニーズは高まると予想される

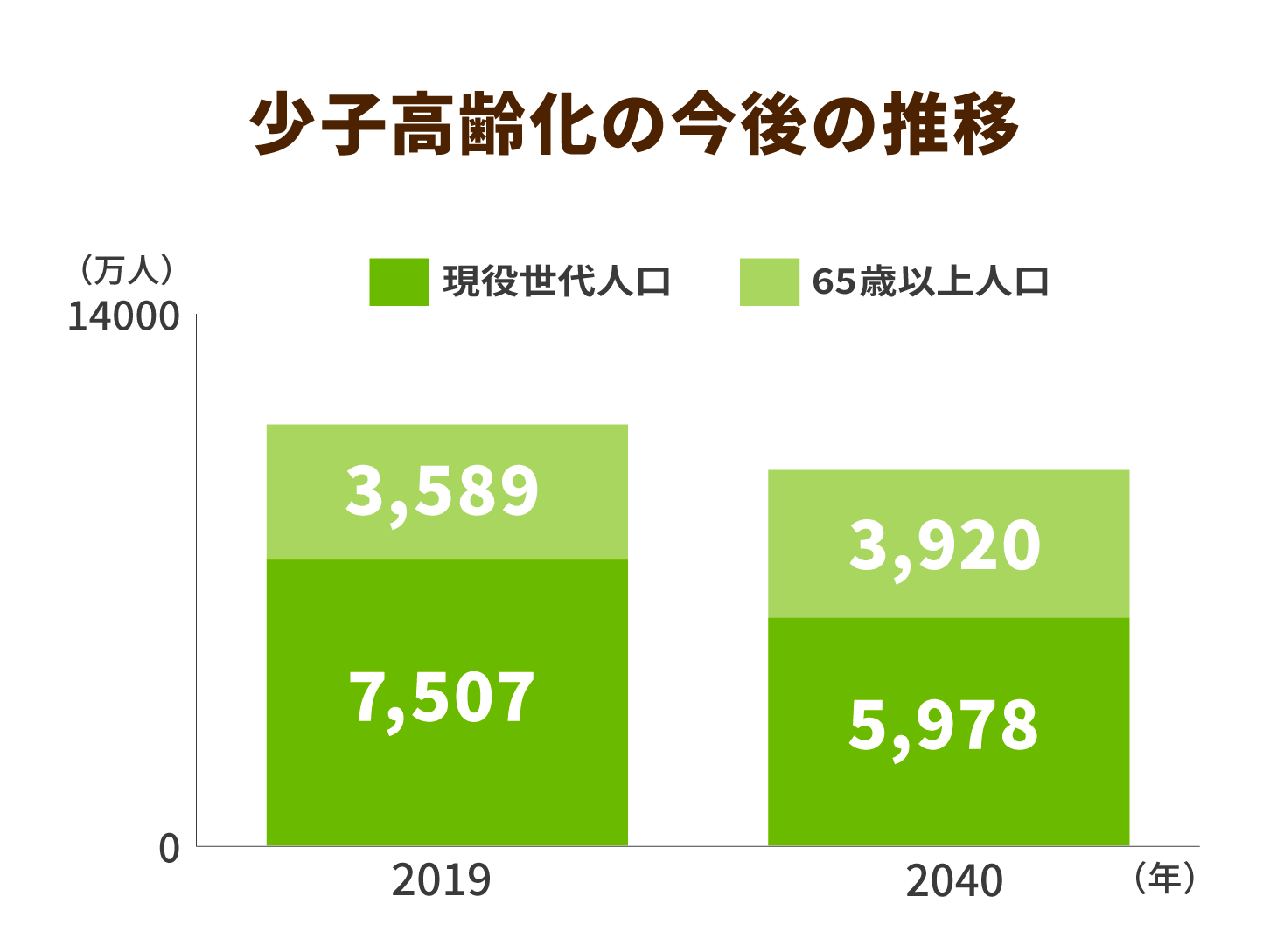

介護離職を防止する役割を担うワークサポートケアマネージャーは、少子高齢化が急速に進展する日本社会において、将来的にニーズはさらに高まっていくと考えられます。

内閣府の『令和2年版高齢社会白書』によると、2019年時点での65歳以上人口は約3,589万人であり、現役世代である15~64歳の人口は約7,507万人。

これが2040年になると、65歳以上人口は約3,920万人、現役世代の人口は約6,000万人と予測されています。

今後20年ほどのうちに、高齢者人口は約300万人増えるのに対し、現役世代の人口は約1,500万人も減ってしまうわけです。

少子高齢化が進展していく中で、親の介護に直面する現役世代の数も急速に増えていくと予想され、介護離職のリスクが生じる労働者も増加すると考えられます。

介護と仕事の両立は日本社会・経済を支える上でも必須事項となっていき、ワークサポートケアマネが活躍できる場は、今後増えていくのは確実と言えそうです。

どう普及を進めていくかが大きな課題

今回、晴れて41名のワークサポートケアマネージャーが誕生しましたが、第1回ケアマネ試験が2000年に行われて以来、2022年に至るまですでに76万8,279人をケアマネとして世に送り出しています。

この実態を踏まえると、わずか41名(もともと定員は50名のみ)だけ誕生しても、ケアマネの総数からみればその割合は極小にすぎません。

また、介護離職者数が毎年数万~10万人近くいる実情を考えてみても、この人数では文字通り焼け石に水といえます。

今後、日本介護支援専門員協会としてどのようにワークサポートケアマネを普及させていくのかは大きな課題です。具体的な普及の道筋を広く社会に提示することも、今後求められるでしょう。

また、ワークサポートケアマネ養成研修は集合演習を必要とします。日々忙しいケアマネに集まってもらうには大変となる面もあります。

受講料についても、初回は3万800円で、2回目からは3万6,300円になるとのことですが、これも全額自費となると高額です。

この点を踏まえると、「費用と時間をかけてでも認定資格を得たい」と思えるようにするために、報酬アップや地位向上といった目に見える形で対価が生じるような仕組みを作ることも、普及を進める上では必要になるかもしれません。

今回は、第1回ワークサポートケアマネ養成研修が修了したニュースについて考えてきました。同資格を巡る日本介護支援専門員協会の動きは、今後も注目を集めそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定