地方の人口減少は深刻化する一方

人口が減少した市町村はおよそ8割

日本の人口減少は加速度を増しています。2021年の出生数(子どもの数)は、前年比2万9,231人減の81万1,604人と6年連続で過去最少を更新しました。

国立社会保障・人口問題研究所は、出生数が2030年に80万人を下回ると予想していましたが、早ければ2022年には同数が80万人を下回る可能性が高まっています。

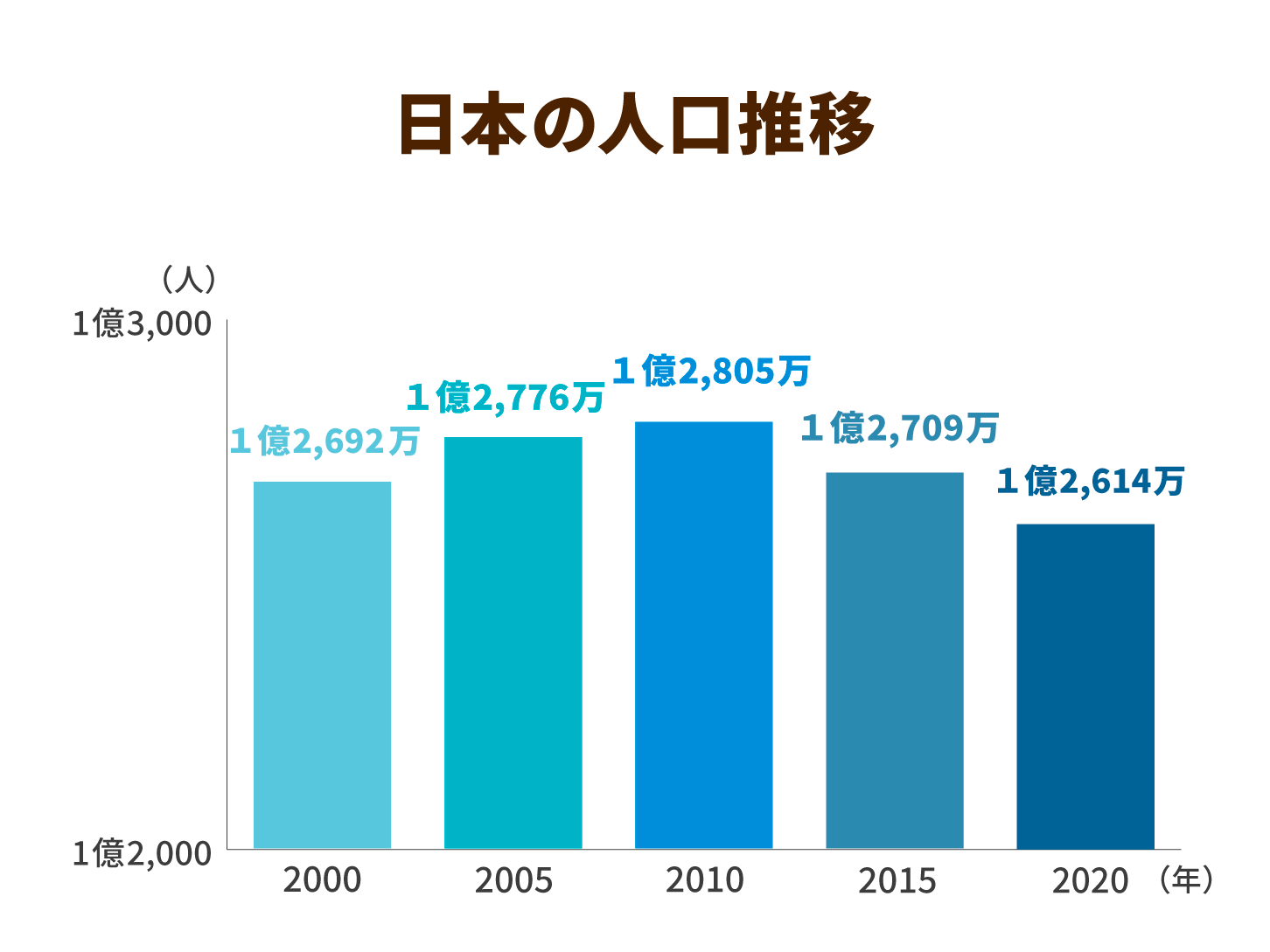

当然ながら、出生数が減少すれば人口は減少します。国勢調査によると、日本の人口は2010年をピークに5年に100万人のペースで減少しています。

人口減少は地方で顕著になっています。同調査によると、全国1,719市町村のうち、人口減少したのは1,419市町村。これは全体の82.5%にも及びます。特に5%以上人口が減少した市区町村は全体の51.3%を占め、半数を超えています。

一方、人口が増加した市町村をみると、東京の特別行政区や福岡市、大阪市などが上位を占めています。つまり、都市部への一極集中が続いていることがわかります。

日本の高齢化率は世界で最も高い

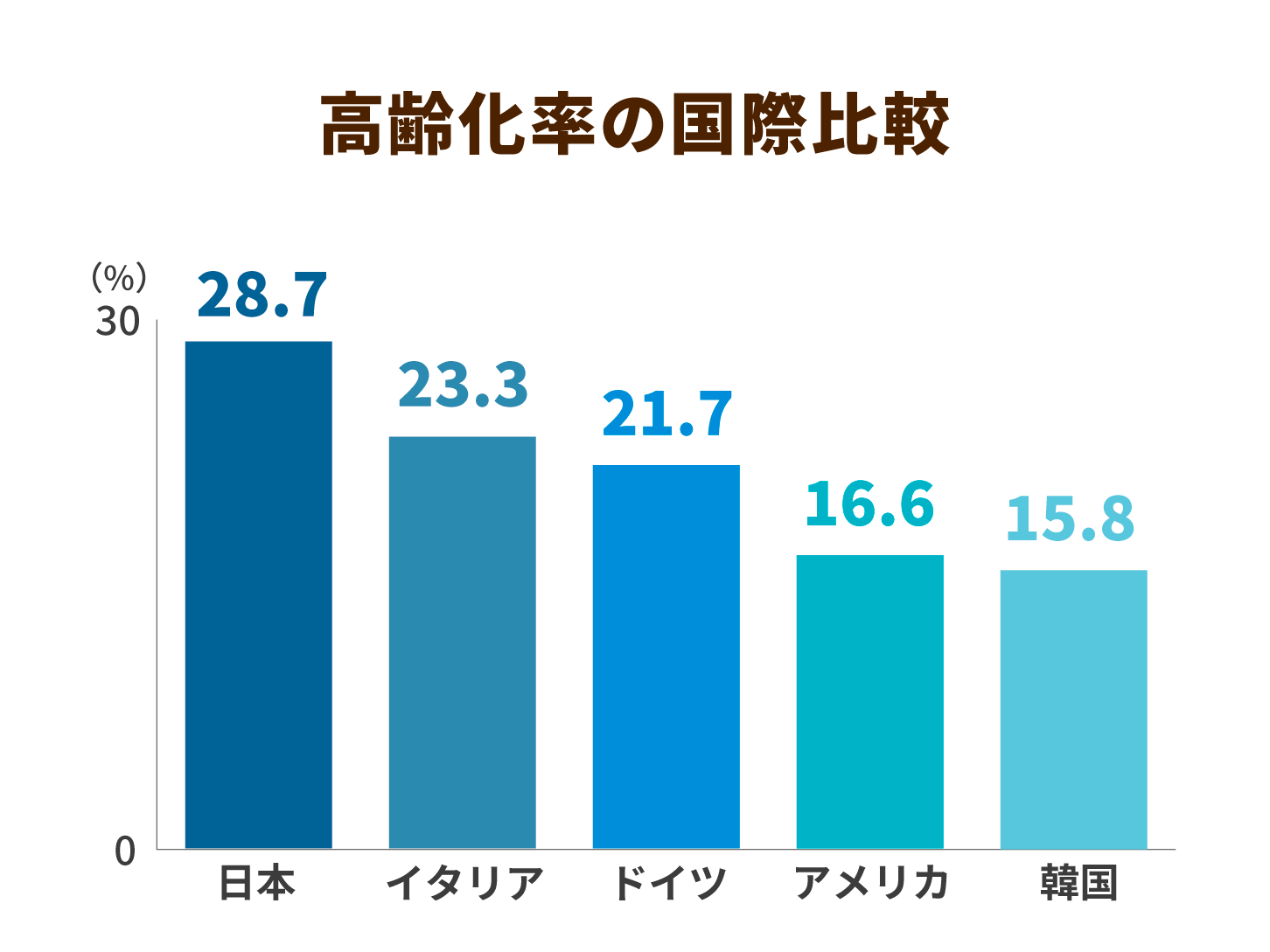

さらに、日本の高齢化率は国際的にも際立っています。総務省の調査によると、日本の高齢化率は28.7%(2020年時点)。

イタリア23.3%やドイツ21.7%を押さえて、世界で最も高い数値を記録しています。世界の平均高齢化率が9.3%ですから、日本の高齢化は突出しています。

市町村別の高齢化率では、群馬県南牧村が65.2%と最も高く、次いで長野県天龍村、群馬県神流町と、地方の町村部で割合が高くなっています。

このように、地方の市町村では少子高齢化による過疎化が、かつての想定以上に進んでいます。

人口が減少すれば、その分だけ税収も減少するため、医療・介護保険といったサービスの提供も立ち行かなくなるリスクがあります。自治体として存続できるかの瀬戸際に立たされている市町村も少なくないのです。

関係人口とは?

地域づくりの担い手として注目

そこで地域を維持するために注目されているのが「関係人口」です。関係人口とは、その地域に移住した「定住人口」でもなく、観光が目的の「交流人口」でもない、地域と多様に関わる人を指す言葉として定義されています。

例えば、地域内にルーツがある人や、過去に勤務・滞在していたなど、その地域に住んでいなくても、何らかの関わりがある人を指します。ふるさと納税も関係人口の考え方が根底にあります。

2016年、総務省に設置された「これからの移住・交流施策のあり方に関する検討会」において、地域づくりの担い手として着目されるようになり、関係人口を増やす取り組みが行われています。

その取り組みは、主に次の4つに分類されています。

- 関係深化型

- その地域にルーツがある人を「ゆかり型」、ふるさと納税によって地域とつながりを持つ人を「ふるさと納税型」と呼びます。いずれも市町村の取り組みに賛同してくれる人として、自治体とのつながりをもつ機会を提供します。

- 関係創出型

- これから地域にかかわりを持とうとする人を対象にした取り組み。関係人口になる人とのマッチングなど中間支援機能をつくることを目的としています。

- 裾野拡大型

- 自治体が都市部に居住する個人や企業、大学・NPOなどの団体と連携して地域への関心を高める取り組み。

- 裾野拡大(外国人)型

- 主に訪日外国人を対象にして地場産業などとの継続的なつながりを創出する取り組み。

全国の自治体で取り組まれる関係人口の創出

総務省の方針に従って、各自治体で関係人口を創出するための取り組みが行われています。

岐阜県飛騨市は人口約2万3,000人で、高齢化率は約39%に達しています。市域のほとんどを山林地域が占めていますが、農村地区では、耕作放棄地が増え、管理が行き届かなくなっていました。

こうした状況を打破するために、市は2017年に「飛騨市ファンクラブ」を発足。会員になって市内で買い物などをすると特典を得られるといったサービスです。

SNSなどを活用して発信を続けていたところ、会員から「スタッフとして手伝いたい」という人も出てきたそうです。

飛騨市では、こうした関係人口増加のためのプロジェクトを現在までに100以上も取り組んでいます。参加者は50~60代の方が多く、仕事がひと段落して能力を活用したいシニア世代のニーズと合致したと考えられます。

関係人口は地域コミュニティの維持に一役買っています。外部からさまざまな形でかかわりを持つことで、交流が図られるのです。

コミュニティの維持がもたらす効果

要介護状態を予防する効果が期待されている

これまで介護予防には運動や食事ばかりが注目されてきましたが、近年はコミュニティへの参加による効果に期待が寄せられています。

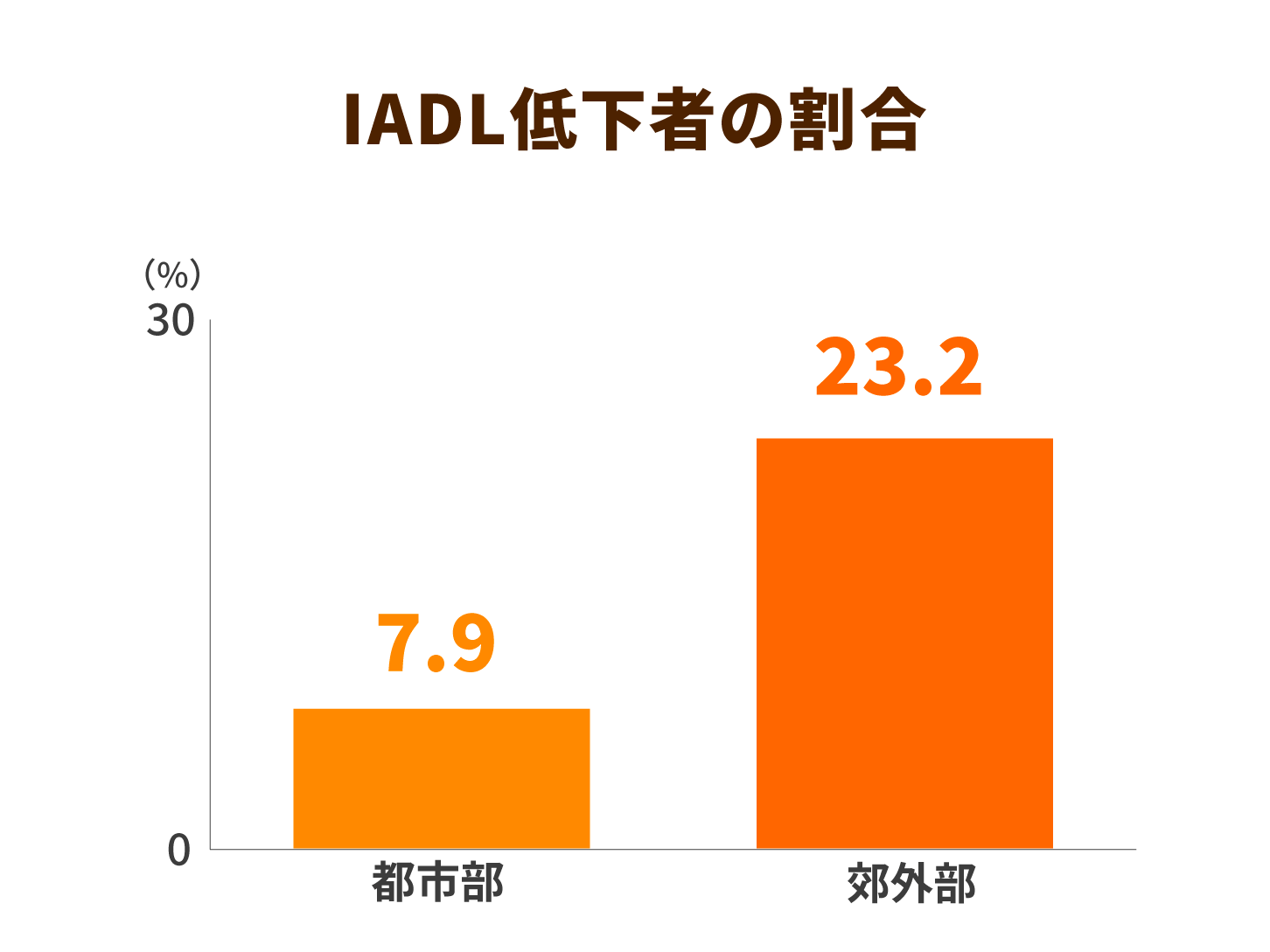

日本老年学会が高齢者の活動能力を示す「外出」「買い物」「食事の用意」「請求書の支払い」「貯金の出入」(IADL)という項目を調査したところ、「趣味がある」「会・グループへの参加をしている」高齢者が多い市区町村ほどIADLの低下者が少ないことがわかりました。

意外にも低下者の割合が最も少なかったのは都市部で7.9%、最も多かったのは郊外部23.2%でした。その差は2.9倍にも及びます。

つまり、一見すると健康に悪そうな都市部に住む人のほうが、コミュニティへ参加することで健康状態が良くなることがわかっています。

愛知県の武豊町では、高齢者が集まる場所を地域につくり、夏祭りやクリスマス会、お茶会などを開催し、参加者と非参加者の5年後の要介護認定を調査しました。

それによると、コミュニティ参加者のグループは、要介護認定者の割合が約半数だったこともわかっています。

これらのデータから、近年ではコミュニティへの参加が介護予防効果を高めるのではないかと考えられるようになっています。

民間にも拡大できるかがカギ

現在、総務省が先導するかたちで、各市町村は関係人口を創出するコミュニティづくりに取り組んでいます。

しかし、現状ではまだまだ一般的に浸透していないのも事実。今後、より拡大を狙うのであれば、一般企業も参画できるようなビジネスモデル化が求められます。

企業が利益を得て地域コミュニティを形成できれば、高齢者にとってはより選択肢が広がります。また、要介護者の増加を抑制できれば、介護費用が軽減され、自治体の財政負担も軽くなります。

その浮いたお金を企業に還元できるような仕組みをつくれれば、コミュニティづくりの好循環が生まれるのではないでしょうか。

今後、高齢者の介護予防はコミュニティへの参加が重要なカギになるかもしれません。官民が連携して関係人口を巻き込んだ新たなビジネスモデルを生み出せれば、持続可能な地域を形成するキッカケになるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定