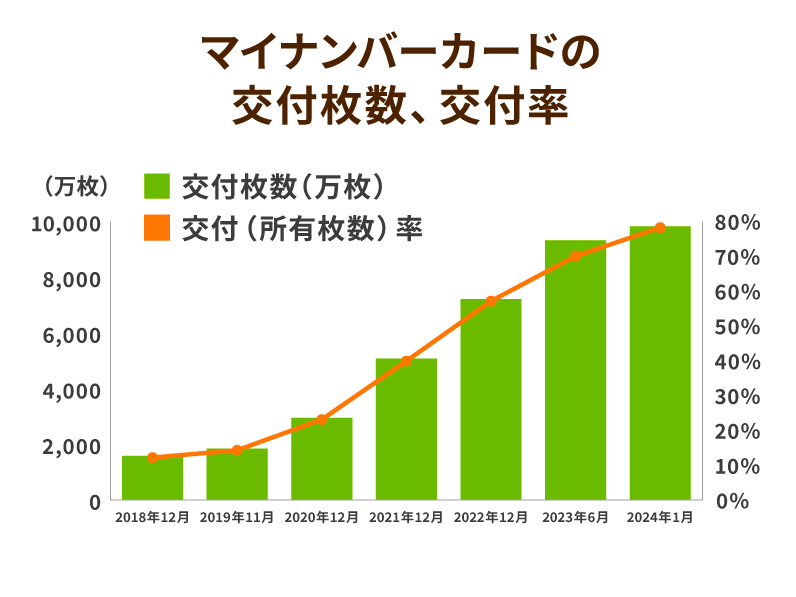

導入当時は賛否両論あったマイナンバーカードですが、2024年1月時点で人口に対する保有枚数率が73.1%を超えるなど、広く普及しました。2024年12月2日には現行の健康保険証が廃止となり、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」に移行することも決定しています。

ですが、これまで健康保険証を代理で管理してきた介護施設にとって、より重要な個人情報と紐づいており、更新手続きも必要なマイナ保険証を扱わなくてはいけなくなってしまうのは負担が大きいという声も上がっています。

そんな中、暗証番号不要のマイナンバーカードも2023年12月に導入が開始しました。これにより、介護施設の負担軽減が見込まれます。

本記事では、そんなマイナ保険証の導入による介護施設への影響について紐解いていきます。

マイナ保険証導入の背景と目的

導入の背景

マイナ保険証の導入は、医療・介護現場のデジタル化を推進する一環として行われました。

この背景には、様々な目的があります。

まず、救急時や医療・介護現場でのスムーズな情報共有を実現すること。例えば、意識不明の患者が運び込まれた時に、迅速にその人の検査歴や処方歴を確認できるようになります。これは、患者の安全と医療の質向上に直結する重要なポイントです。

次に、医療機関や自治体サービスの効率化と負担軽減が挙げられます。マイナ保険証の導入により、紙の保険証を使った従来の方法と比べて、医療機関での手続きが簡略化され、誤記の防止にもつながります。また、健康管理や疾病予防のサポート、公衆衛生や医学研究の振興もマイナ保険証導入の目的の一つです。予診票や接種券のデジタル化は、個人の健康管理をより効果的に行うための基盤を提供します。

期待される効果

マイナ保険証の導入による期待される効果は、医療機関や介護施設だけでなく、国民全体の利便性の向上にあります。

特に、デジタル社会の構築を目指す政府の方針として、マイナンバーカードはその基盤と位置付けられています。

国民にとっては、税金の確定申告や保育所の入所申請、児童手当などの行政手続きがオンラインで行えるようになることで、日常生活の中での利便性が高まります。行政側では、迅速かつ正確な本人確認により、ミスやなりすましを防ぎ、事務処理の効率化やコスト削減が期待できます。

介護施設におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進は、介護スタッフの業務効率化とストレス軽減、感染症予防、適切な介護サービスの提供に寄与します。介護スタッフは、仕事量の多さや拘束時間の長さにより高いストレスを抱えがちですが、DXにより煩雑な事務作業やルーティン業務の一部がITによって代行されることで、業務負担が軽減されることが期待されています。また、介護業務のデジタル化により、スタッフと利用者の直接接触が減少し、感染症リスクの低減にも繋がります。

介護現場における懸念

マイナ保険証の導入に際して、介護現場では特に認知症高齢者への配慮が必要とされています。政府は、認知症の高齢者らを対象に、暗証番号の設定が不要なマイナ保険証の導入決定しました。これにより高齢者や認知症のある人々が安心してカードを利用できるようになることが期待されています。

しかし、暗証番号がない場合の本人確認方法やカードの悪用防止策に対する疑問が提起されています。また、保険証を利用した際の医療費の窓口負担が増える可能性も指摘されており、マイナ保険証の普及に影響を与えています。

介護施設における運用上の課題

介護施設におけるマイナ保険証管理の負担

介護施設でのマイナ保険証管理に関する実務負担は、特に高齢者の健康保険証の管理に関する現行システムと比較して顕著です。

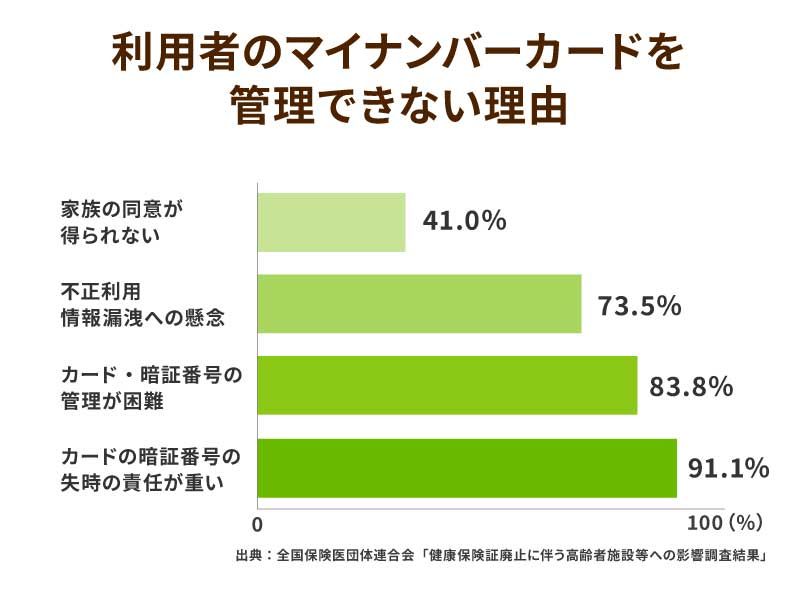

全国保険医団体連合会が1219ヵ所の特別養護老人ホーム(特養)や老人保健施設(老健)に対して行ったアンケートによると、入居者の健康保険証を預かって管理している施設が83.6%に上ります。

しかし、健康保険証が廃止され、マイナ保険証(暗証番号を含む)の管理が必要になった場合、「管理できない」と回答した施設が94%に達しました。

「管理できない」と答えた理由については、「カード・暗証番号の紛失時の責任が重い」が91.1%、「カード・暗証番号の管理が困難」が83.8%、「不正利用、情報漏洩への懸念」が73.5%、「家族の同意が得られない」が41.0%でした。

個人情報と結びついたマイナ保険証と暗証番号の管理は、健康保険証と比較して介護施設にとって大きな負担となることを示しています。

利用者と家族の不安

マイナ保険証の導入は、利用者とその家族にとって大きな不安をもたらしています。NHKによると、医療機関でのマイナ保険証のトラブルは、他人の情報が表示される、読み取り機能の不具合、名前の誤表示など、多岐にわたります。例えば、誤った情報に基づいて処方された薬によってアレルギー反応が起きる危険性があるなど、命に関わる重大な問題に発展する可能性が指摘されています。

運用上の具体的な課題

介護施設におけるマイナ保険証の運用に関しては、数々の具体的な課題が存在します。まず、利用者の代理申請における課題が挙げられます。多くの施設で、利用者や入所者のマイナ保険証の申請代行が困難であると報告されています。具体的には、利用者の意思確認が難しいケースが多く、特に認知症を患う高齢者の場合、その意向を正確に把握することができない場面があります。これにより、マイナ保険証の申請プロセスが停滞することが問題となっています。

次に、マイナ保険証及び暗証番号の管理に関する課題も深刻です。介護施設においては、利用者のマイナ保険証を保管し、必要に応じて使用するケースがありますが、この際に暗証番号の管理が重要な課題となります。暗証番号を含む個人情報の紛失や漏洩は、利用者のプライバシー侵害に直結するため、施設はこれらの情報を厳重に管理する必要があります。しかし、紛失や盗難のリスクに対して、施設側が負う責任の重さには大きな懸念があります。

加えて、マイナ保険証を利用する過程での技術的な障壁も課題です。特にITリテラシーが低い高齢者や施設職員が操作に苦労するケースが報告されており、マイナ保険証の読み取り機器の使い方や、オンラインでの手続き方法に関する理解が不足しているという問題もあります。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定