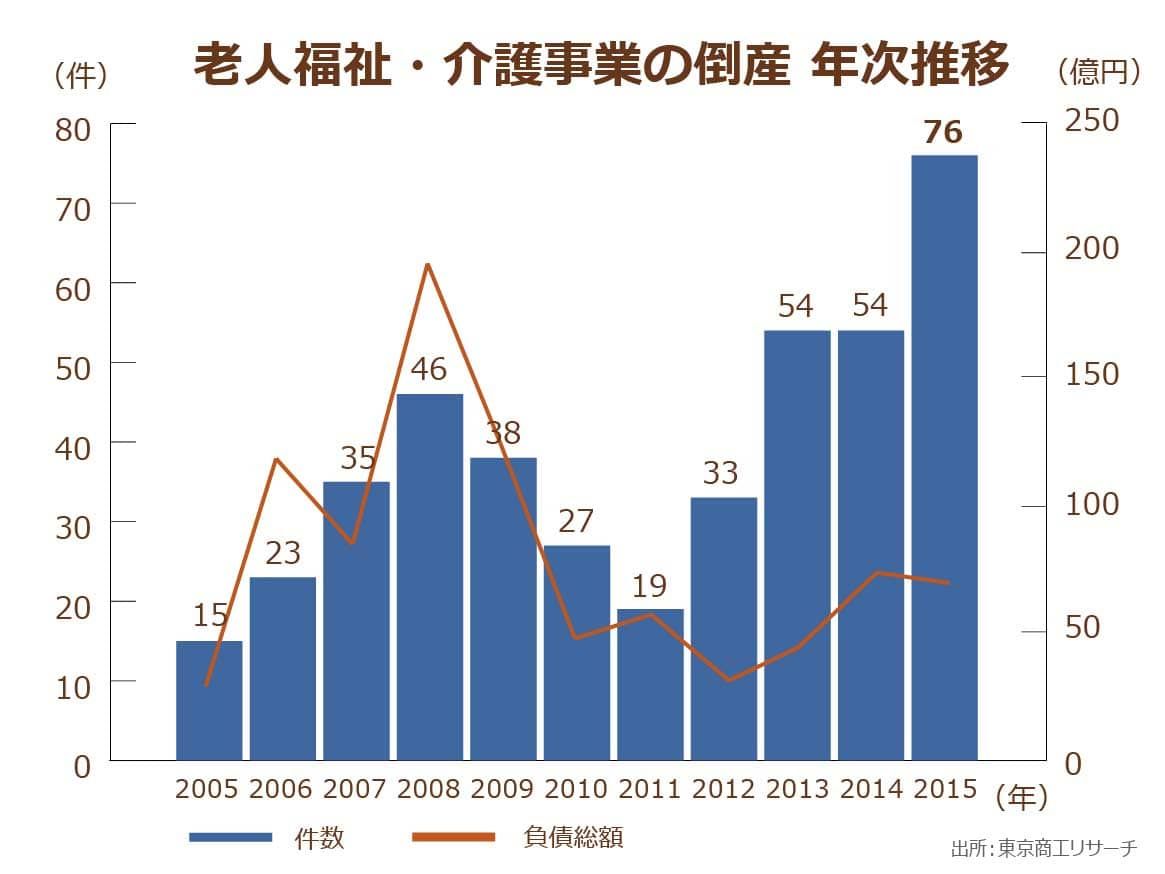

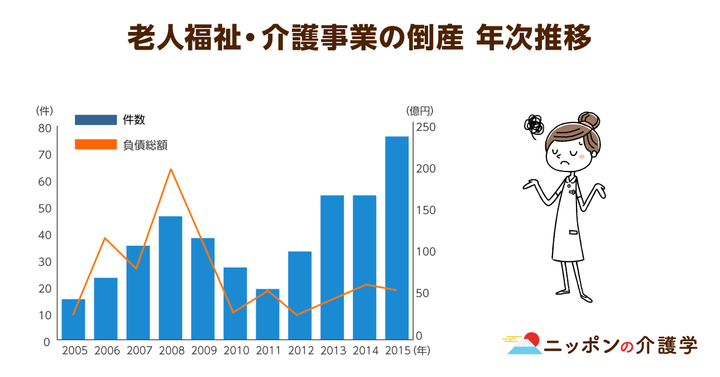

東京商工リサーチによると、2015年の「老人福祉・介護事業」の倒産は76件に達しました。前年に比べ4割増となり、介護保険法が施行された2000年以降で過去最高となっています。

しかしながら、負債総額は63億6,300万円と前年より約4億円下回り、小規模な倒産(負債5,000万円未満)の占める割合が高まっています。つまり、小規模企業ほど経営状況が悪化しているとわかります。

もはや、介護サービスは医療などと並び私たちの生活になくてはならない社会インフラ。介護事業者の倒産は、私たちの生活にも大きな影響を与えます。今回は、介護事業者(特別養護老人ホーム、通所介護、グループホーム)の経営状況について解説します。

赤字の特養は約3割。特養の経営は短期入所利用率と従業者数によって決まる

まず全国に約7,300(2014年時点)ある特別養護老人ホーム(以下、「特養」と表記)から見ていきましょう。

独立行政法人福祉医療機構のデータによると、赤字の特養は27.3%(2014年度)。

赤字割合は「29人以下」で約4割と特に高くなっており、「30人以上49人以下」「50人以上79人以下」で約3割、「80人以上99人以下」「100人以上」で約2割と規模が大きくなるにつれて、赤字割合が低下する傾向にあります。

いずれの規模においても、利用率は95%台を記録しており、ほぼ満床と考えられます。利用率が高いにもかかわらず、赤字割合が入所人員によってこれほど大きく異なるのでしょうか。

データを読み解くと2つの理由が見えてきます。ひとつは「短期入所(ショートステイ)利用率の低さ」です。「29人以下」の特養の短期入所率は77.6%である一方、「100人以上」の特養のそれは85.1%となっており、7.4ポイントもの差が出ています。

もうひとつは「入所者10人当たりの従事者数の高さ」です。

この数字が低ければ低いほど、効率的な人員配置がなされていると見ることができます。

「29人以下」の特養の従事者数は8.41人であるのに対し、「100人以上」の特養は6.54人。

1.93人もの大差が生じており、小規模施設ほど運営効率が悪いと見ることができます。

その結果、収益性を表す「経常増減差額比率」は「29人以下」で1.7%、「100人以上」で6.0%と4.3ポイントの差が生じています。

2014年度 特養定員規模別の経営状況

| 区分 | 29人 以下 |

30人以上 49人以下 |

50人以上 79人以下 |

80人以上 99人以下 |

100人 以上 |

|---|---|---|---|---|---|

| 赤字施設の 割合 (%) |

40.1 |

27.5 |

29.5 |

21.8 |

18.7 |

| 特養入所 利用率 (%) |

95.6 |

95.6 |

95.9 |

95.9 |

95.6 |

| 短期入所 利用率 (%) |

77.6 |

85.8 |

81.4 |

84.3 |

85.1 |

| 入所者 10人当たり 従事者数 (人) |

8.41 | 7.64 | 6.99 | 6.79 | 6.54 |

| 経常増減 差額比率 (%) |

1.7 |

4.9 |

3.6 |

5.3 |

6.0 |

「認知症対応型」の通所介護は低い利用率と高い人件費に苦しんでいる

次に介護事業所のなかで最も数が多い(2014年時点で約4万2,000事業所)「通所介護(老人デイサービスセンター)」の経営状況について見ていきましょう。

通所介護の事業形態は、「認知症対応型」と「一般型」に大別されます。

通所介護では、「認知症対応型」の苦境が明らかになっています。

。

赤字割合は「一般型」が26.1%である一方、「認知症対応型」は32.8%に上ります。

下記の表のなかで注目したいのは「利用率」と「利用者1人1日当たりサービス活動収益」「利用者10人当たり従事者数」です。

認知症対応型は一般型に比べ「利用率」が7.4ポイント低くなっています。

「利用者1人1日当たりサービス活動収益」は、一般企業でいうところの客単価に近い概念。認知症対応型は12,733円、一般型は9,408円と認知症対応型が約3,000円上回っています。

「利用者10人当たり従事者数」は、認知症対応型が7.78人に対し、一般型は5.16人。認知症対応型のほうが2.26人多く、手厚い人員配置を行っていると見ることができます。人員が増えれば人件費の上昇は避けられません。

2014年度 老人デイサービスセンターの状況事業形態別 平均

機能性および従事者の状況

| 区分 | 総数 | 一般型 | 認知症対応型 |

|---|---|---|---|

| 平均定員数(人) | 28.3 | 30.8 | 12.5 |

| 1日平均利用者数(人) | 20.1 | 22.2 | 7.7 |

| 年間実施日数(日) | 311.1 | 311.0 | 311.6 |

| 利用率(%) | 68.6 | 69.1 | 61.7 |

| 平均要介護度 | 2.25 | 2.21 | 2.84 |

|

利用者1人1日当たり

サービス活動収益(円)

|

9,589 | 9,408 | 12,733 |

| 1施設当たり従事者数(人) | 10.7 | 11.4 | 6.0 |

| 利用者10人当たり従事者数(人) | 5.31 | 5.16 | 7.78 |

一般型の人件費率は63.0%である一方、認知症対応型は67.8%となっており、4.8%差が出ています。

2014年度 老人デイサービスセンターの状況事業形態別 平均

収支の状況

| 区分 | 総数 | 一般型 | 認知症対応型 |

|---|---|---|---|

| 人件費率(%) | 63.4 | 60.3 | 67.8 |

| 経費率(%) | 22.9 | 23.2 | 19.5 |

|

サービス活動収益

対経常増減差額比率(%)

|

10.3 | 10.4 | 9.2 |

|

従事者1人当たり

サービス活動収益(千円)

|

5,622 | 5,667 | 5,100 |

| 労働生産性(千円) | 4,139 | 4,157 | 3,929 |

|

従事者1人当たり

人件費(千円)

|

3,562 | 3,572 | 3,456 |

| 労働分配率(%) | 86.1 | 85.9 | 88.0 |

認知症対応型の場合、認知症の症状が重い利用者や医療依存度の高い利用者を受け入れるためには人員配置に配慮する必要があり、「利用者1人1日当たりサービス活動収益」は一般型を上回っているものの、利用率の低さと相まって赤字割合が一般型より高くなっていると推測されます。

グループホームは「2ユニット」のほうが赤字割合は低い

最後に、全国に約1万3,000(2014年時点)ある「グループホーム(認知症対応型共同生活介護)」の経営状況について見ていきましょう。グループホームの特徴は「ユニットケア」。

「ユニットケア」とは、自宅に近い環境で、ほかの入居者と共同生活を営みながら、介護を受けるという形態です。

グループホームでは、「1ユニット9人」の少人数介護が一般的。

しかし、最近は「2ユニット18人」も増えています。

赤字割合は、1ユニット33.6%、2ユニット21.1%と1ユニットのほうが12.7ポイントも高くなっています。

「入所者10人当たり従事者数」が1ユニット9.43人、2ユニット8.95人であることからもわかるように、2ユニットのほうが効率的に運営されていると推測されます。

こうしたことから、グループホームにおいても、規模により収益性に差が出ているとわかります。

厚生労働省の資料を見ると2025年の認知症高齢者は約700万人にまで増大する見込み。

高齢者のうち、約5人に1人が認知症になるという推計です。

認知症高齢者の増大に伴い、認知症ケアに知見を有するグループホームの役割はますます高まるでしょう。

1ユニットのグループホームを中心に効率的な運営を期待したいものです。

マイナス改定となった介護報酬が経営にもたらす影響とは?

2015年度はマイナス改定となった介護報酬。これが、今後介護事業所の経営にどのような影響を与えるか気になるところです。

独立行政法人福祉医療機構が実施した「平成27年度介護報酬改定等の影響に関するアンケート」(調査対象は、特養のみ)によると、マイナス改定となったことで、一般企業における売り上げに相当する「サービス活動収益」が減少したと回答した特養は約7割にも上っています。

「サービス活動費用」は約4割が「増加」と回答し、売り上げの減少と費用の増加というダブルパンチを受けています。

これまで解説してきた通り、「特養」「通所介護」「グループホーム」の経営状況を見るとき、ポイントとなるのは「利用率」と「入所者10人当たりの従事者数」の高低です。

この数値が高ければ、効率的に運営されていると見ることができ、結果、収益性を表す「経常増減差額比率」が高まります。

いずれの事業形態でも小規模施設ほど経営は厳しく、赤字割合が高い傾向にあります。

この状況を改善するためには、「利用率を上げる」または「従事者数を減らす」いずれか、あるいは両方を実行する必要があります。

しかし「従事者数を減らす」ことは相当難しい話。

現実的には「利用率を上げる」ための何らかの方策を考えていくことになるでしょう。

複数施設の運営も収益安定化のためには有効です。実際、独立行政法人福祉医療機構のデータを見ると、特養とグループホームを併営しているケースでは、加算が取りやすいというプラスの影響が出ていました。

今後も社会保障費の増大から、介護報酬のマイナス改定が予想され、介護事業所はより一層厳しい経営を余儀なくされるかもしれません。運営効率のアップとサービスの向上を両立することは至難の業。生き残りをかけた戦いはすでに始まっているのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 15件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定