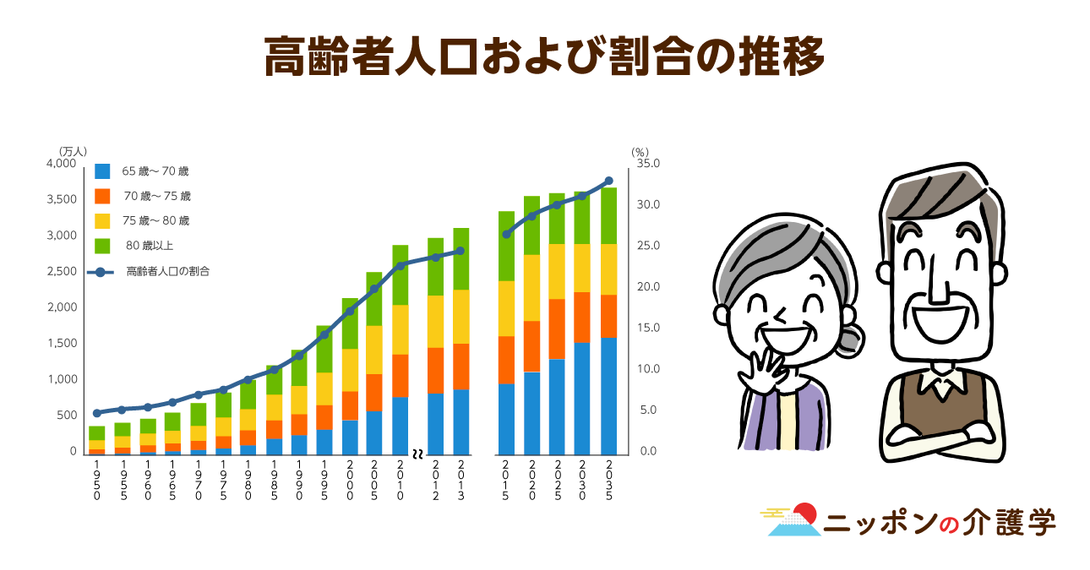

世界に類を見ない高齢社会に突入した日本。

高齢者人口は3,300万人に上り、高齢化率は(65歳以上高齢者の割合)25.9%となっています。

(2014年9月15日現在)。

今後も高齢者人口は伸び続けると推測され、2035年には3,741万人、高齢化率は33.4%を記録する見込みです。

その中心となるのが団塊の世代。

第二次世界大戦直後の1947~1949年に生まれた人たちです。

「団塊の世代」が暮らし続ける高島平団地の現状とは?

1970年代半ばになると、団塊の世代は成人し、首都圏や中京圏、関西圏などに仕事を求めて流入。一気に人口集中が進みました。人口の急増により住宅数不足が顕著になり、郊外において住宅開発が進展しました。

東京都板橋区高島平にある高島平団地は、そのひとつ。日本住宅公団(現UR都市機構)が1963年12月に36万坪の土地を地主より購入し、1966年12月から建設が始まりました。

1973年に完成、管理住宅戸数は1万170戸(賃貸住宅8,287戸、分譲住宅1,883戸)を誇る日本最大級のUR住宅です。入居開始から40年超が経過し、当時20歳代であった団塊の世代は60歳代となっています。

高島平団地の総人口は1万9,614人(2011年4月1日現在)。

このうち高齢者は6,995人で高齢化率は35.7%です。

板橋区全体の高齢化率は20.8%ですから、高島平団地の高齢化率の高さがわかります。

しかし、要介護認定者数を見ると825人に留まっており、要介護認定率は11.8%。

区全体のそれは16.8%となっており、比較的元気な高齢者が今のところ多いと見られます。

。

高齢化率と要介護認定率(2011年4月11日現在)

| 総人口 | 高齢者人口 | 高齢化率 | 要介護 認定者数 |

認定率 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 65~ 74歳 |

75歳 以上 |

計 | |||||

| 高 島 平 2 丁 目 |

13,636 人 |

3,071 人 |

1,851 人 |

4,922 人 |

36.1 % |

582 人 |

11.8 % |

| 高 島 平 3 丁 目 |

5,978 人 |

1,120 人 |

953 人 |

2,073 人 |

34.7 % |

243 人 |

11.7 % |

| 計 | 19,614 人 |

4,191 人 |

2,804 人 |

6,995 人 |

35.7 % |

825 人 |

11.8 % |

| 区 全 体 |

517,634 人 |

56,735 人 |

51,177 人 |

107,912 人 |

20.8 % |

18,086 人 |

16.8 % |

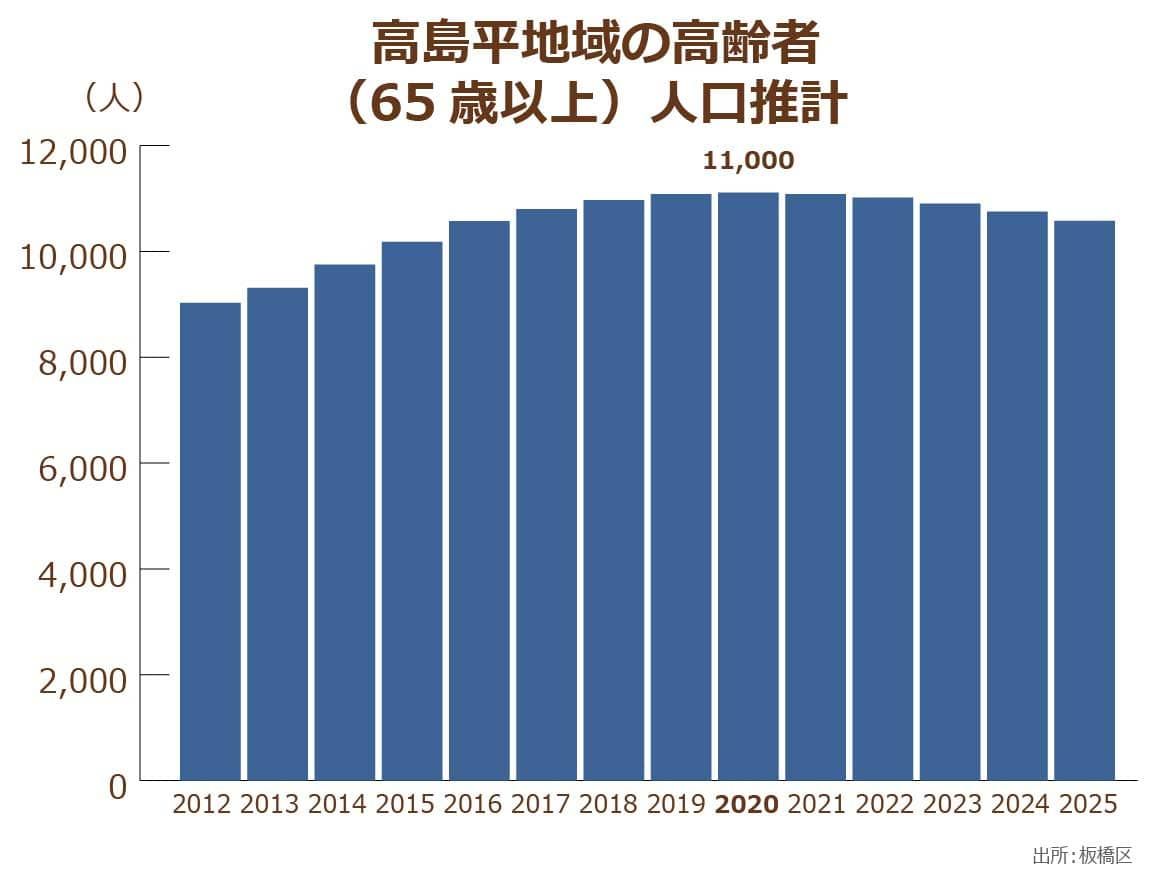

とはいえ、今後も高齢者数は増加し、2020年には1万1,000人を超える見込み。10年間で約4,000人も高齢者が増えます。 一般的に70歳を超えると体力の低下が顕著に進むと言われており、今後要介護者が急増する可能性もあります。

一般的に70歳を超えると体力の低下が顕著に進むと言われており、今後要介護者が急増する可能性もあります。

高島平団地の一人暮らし世帯は53.2%。愛着を感じる住み慣れた地域で暮らし続けるには?

こうした高島平団地の急激な高齢者増に備え、板橋区が先導者となって団地住民や学識経験者、UR都市機構、社会福祉協議会、介護事業所などが協働する官民協力型の「高島平団地高齢者地域包括ケア検討委員会」が2011年に設置されました。

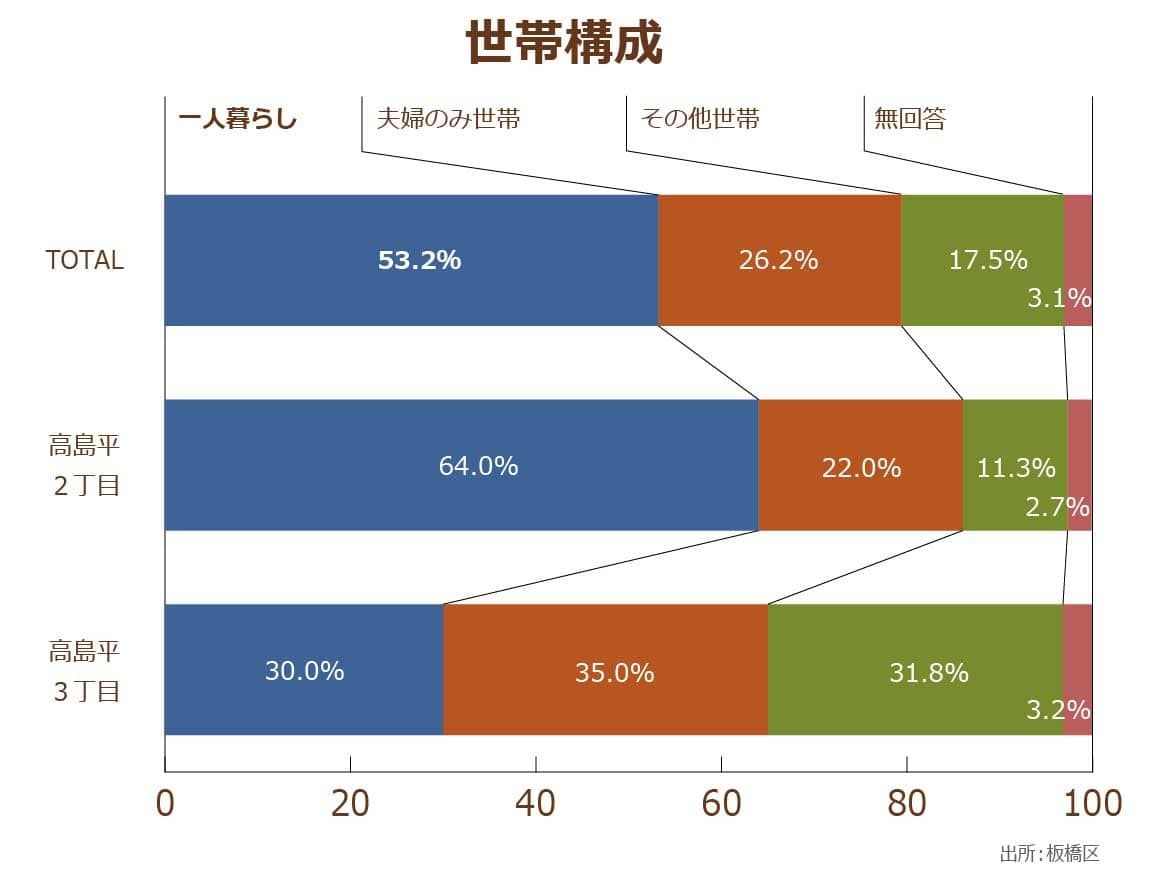

この検討委員会では、さまざまなニーズ調査が行われ、ここで暮らす高齢者の実態が明らかになっています。「高島平団地在住者の生活実態調査」によると、回答者の7割が20年以上団地に居住しているそうで、高齢者の一人暮らし世帯は53.2%に上っています。

入居時には家族と暮らしていたが、子供が成人し、その後一人暮らしになった世帯が多いと見られます。

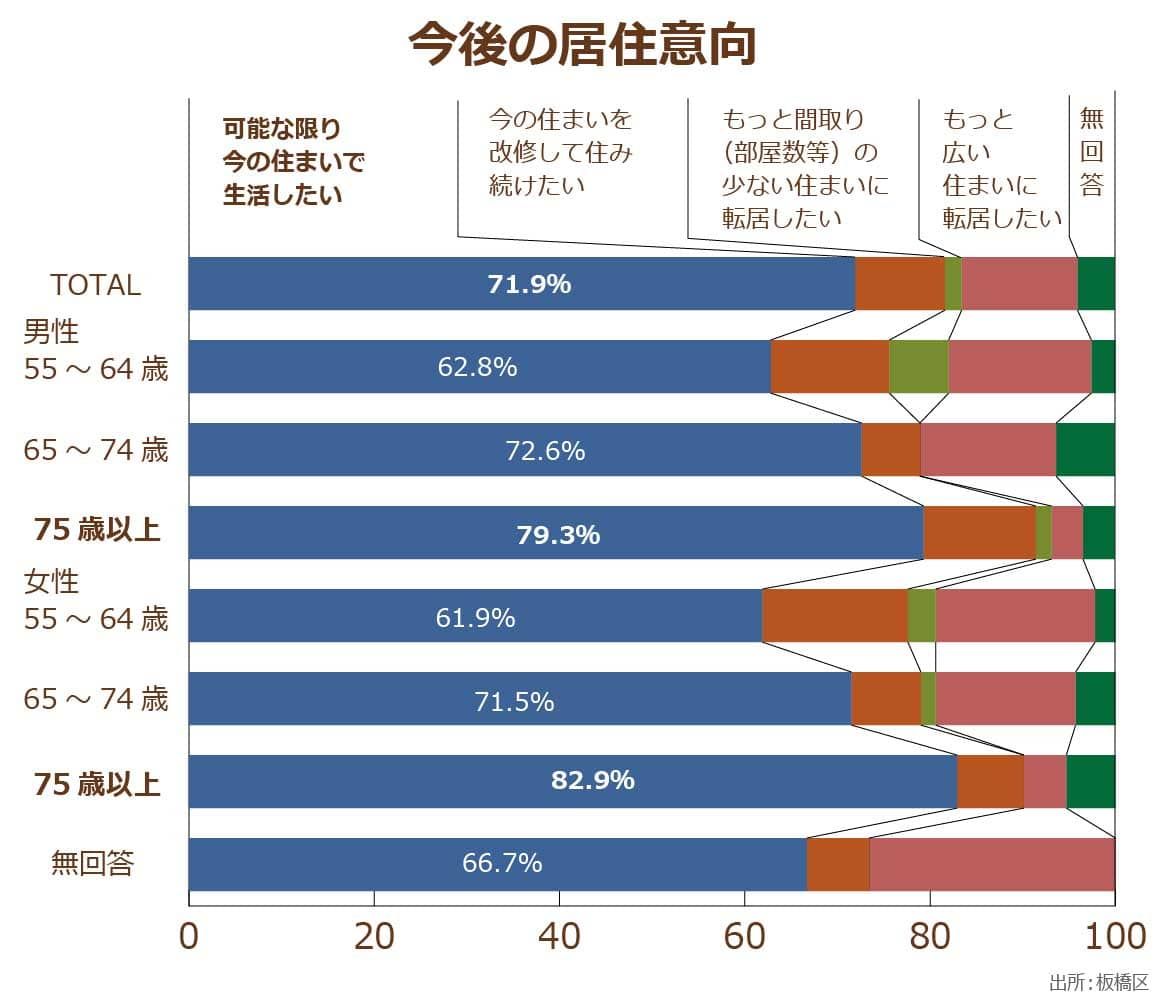

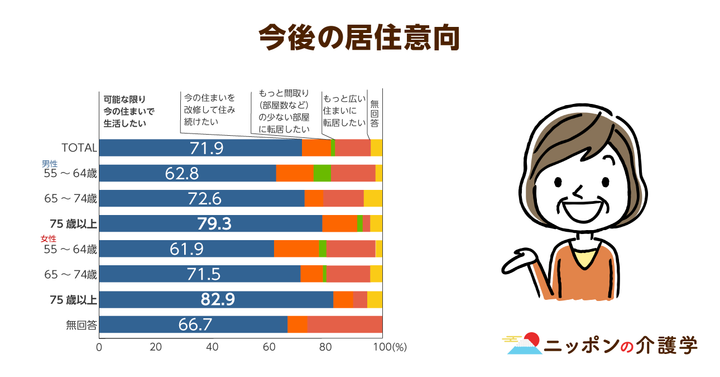

今後の居住意向を質問すると、回答者の7割が「可能なかぎり今の住まいで生活したい」とし、75歳以上に至っては8割前後となっています。

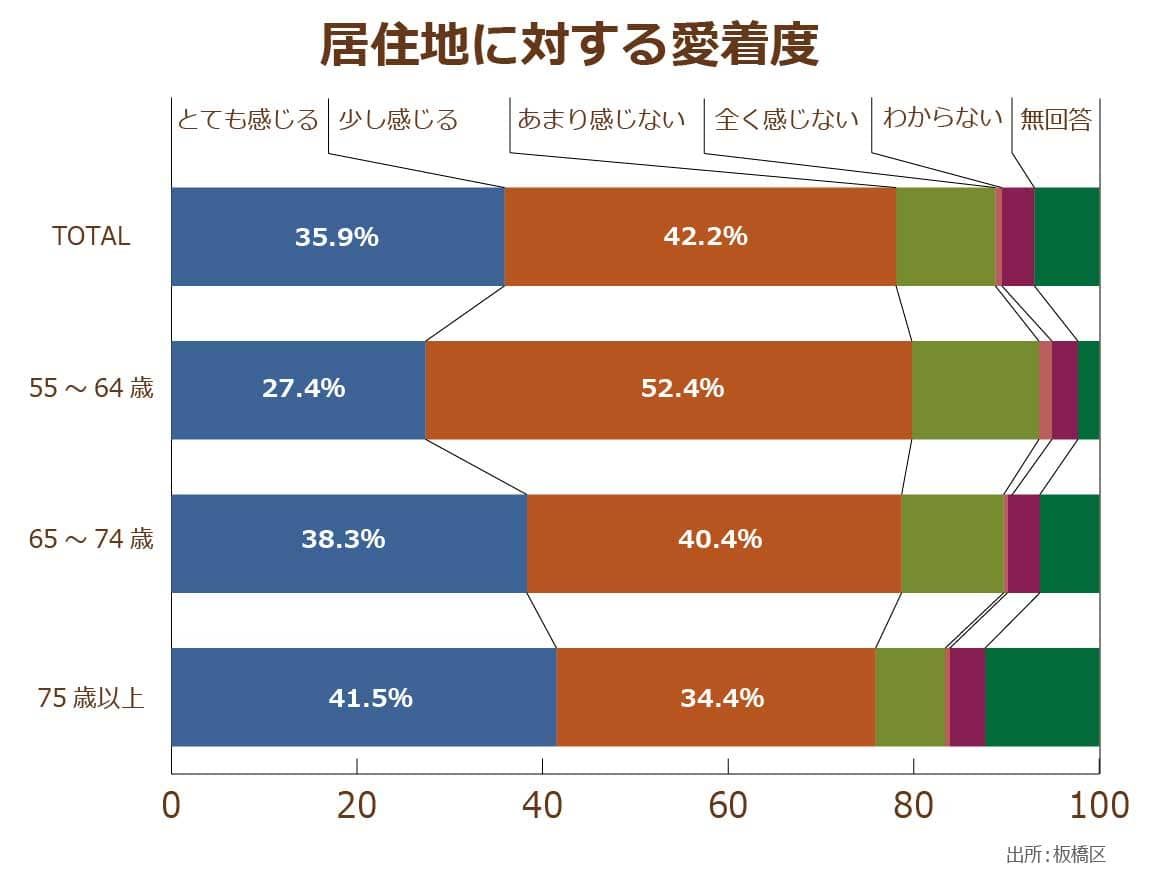

居住地に対し、愛着を「とても感じる」「少し感じる」と回答した人は、いずれの世代も7割を超え、高齢な住民ほど高い傾向にありました。

回答者の8割が地域とのつながりが必要と感じているものの、一人暮らし世帯を中心に近所づきあいがほとんどない世帯も4分の1ほど見られ、孤立化が進んでいることもわかりました。

こうしたさまざまなデータから現状を整理し、検討委員会は、住み慣れた地域で安心して暮らせる「いたばし地域包括ケアシステム」の構築を急いでいます。主な内容は下記の通りです。

- 1.高齢者の一人暮らしでも安心して暮らせる仕組みづくり

- 団地内に地域包括支援センターを新設。民生委員やボランティアと協働し、見守り活動を行う。認知症予防のほか、会食サロンを開き、栄養について学ぶ。

- 2.住民が主体となった多様なネットワークの構築

- 廃校などを活用し、高齢者が集まって健康を維持する場所を設ける。高齢者をコーディネートできる専門人材を配置する。

- 3.さらにすみやすい団地に

- エレベーターの設置などバリアフリー改修を行う。在宅介護を支援する仕組みをつくる。

- 4.最期まで住んでよかったと思える団地に

- 医療、介護が適切に提供されるシステムを構築する。ベンチや休憩スペースを積極的に確保し、高齢者と子育て世代が交流できる場所をつくる。

ニュータウンにも高齢化の波が。バリアフリー化や地域住民の交流拠点の少なさなどが課題

愛知県春日井市の高蔵寺ニュータウン(石尾台・高森台地区)でも同様の取り組みが始まっています。高齢化率は石尾台地区42.2%、高森台地区28.8%と春日井市(23.9%)と比較してかなり高くなっています。

在宅療養支援診療所は、石尾台地区に2ヶ所しかなく、訪問看護ステーションはありません。

高森台地区は集合住宅が59棟ありますが、エレベーターが設定されているのは10棟に過ぎず、バリアフリー化が課題です。

さらに、商店や高齢者が相談できる場所、地域住民の交流拠点の少なさも問題になっています。

| 年齢区分 | 石尾台 | 高森台 | 合計 | ニュー タウン 全体 |

春日井市 | 愛知県 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 15歳未満 | 449 | 1,218 | 1,667 | 5,260 | 45,346 | 1,035,750 |

| 9.4% | 13.1% | 11.9% | 11.8% | 14.6% | 14.0% | |

| 15~64歳 | 2,305 | 5,383 | 7,688 | 25,774 | 190,895 | 4,607,912 |

| 48.4% | 58.0% | 54.8% | 58.0% | 61.5% | 62.4% | |

| 65歳以上 | 2,012 | 2,673 | 4,685 | 13,374 | 74,117 | 1,740,848 |

| 42.2% | 28.8% | 33.4% | 30.1% | 23.9% | 23.6% | |

| 年齢不詳 | - | - | - | - | - | 56,805 |

| 合計 | 4,766 | 9,274 | 14,040 | 44,408 | 310,358 | 7,441315 |

こうした状況から、愛知県は住み慣れたまちで「医療・介護・予防・生活支援・住まい」を一体的に提供する「地域包括ケア団地モデル構想」を今年3月に策定。主な内容は下記の通りです。

- 1.地域包括ケアの拠点整備

- 中部大学が開発したシステムを活用し、医療機関や多職種間における情報共有を促進。診療所や介護施設を地域内に増設し、医療と介護の提供を急ぐ。現状、地域包括支援センターがニュータウン内にないため、これに代わる相談窓口を設ける。

- 2.高齢者が安心して暮らせる住まい、買い物場所の確保

- 団地のほとんどが5階建てにもかかわらず、エレベーターがないため、外出を控える高齢者も多いため、上層階に住む高齢者への支援が急務。東高森台地区においていは、スーパー、コンビニがまったくない状況。ニュータウン中心部にある商業施設への移動の支援についても検討する。

- 3.多世代交流の推進

- 生きがいの創出のため、地区内の小中学校、幼稚園、保育園と協働し、多世代交流を促進する。

若者世帯・子育て世帯との交流を図る「ミクストコミュニティ」の形成が進む

両地区とも地域包括ケア拠点のインフラ整備を進めつつ、手がけているのは「ミクストコミュニティの形成」です。

「ミクストコミュニティ」とは、若者世帯・子育て世帯などと交流を図るコミュニティのことを意味します。

高齢化が進展すると、死亡者が増えるため人口は自然と減少します。

すると空き家が増え、地域活力の減退につながります。

若者世帯・子育て世帯の入居が有効な防止策になります。

高島平団地では、衣料品などを販売する無印良品とURが提携し、リノベーションを実施。現在、団地内には23戸あるものの、入居者抽選の倍率は平均で7倍にも達し、先着順募集では出せばすぐに埋まってしまうほどの人気だといいます。

高蔵寺ニュータウンでは、中部大学の学生と高齢者が「お見合い」をしたうえで、学生が高齢者宅にホームステイする取り組みが行われています。

ホームステイは3泊4日の日程で、学生は買い物以外にも、趣味や老人クラブ活動にも一緒に参加し、高齢者の日常生活を体験するカリキュラム。

高齢者側に関心があっても同居者の賛同が得られないことから、派遣を断念したケースがあったものの、高齢者世帯との世代間交流は長く続けていく方針だといいます。

高齢化率の高い大規模団地。「地域包括ケアシステム」の構築は急務!?

今回は、高島平団地と高蔵寺ニュータウンの取り組みについて説明しました。全国には、高齢化率が50%を超える団地も存在し、地域コミュニティ崩壊の危機にさらされています。

「施設から在宅へ」。

国は介護政策を転換しており、今後は在宅介護が普通のことになっていくでしょう。

大規模団地では、高齢化率が高いため、要介護者が一気に激増する可能性があり、対策は待ったなしです。

医療、介護、住まい、介護予防などが一体的に提供される「地域包括ケア」の構築には課題が山積していますが、高齢者本人はもちろん、若者や子育て世代、医師や介護士などの多職種が連携することで、解決を図りたいものです。

。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 2件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定