介護現場におけるカスハラの実態と深刻な影響

介護現場におけるカスハラとは?定義と種類

カスハラとは、一般的に顧客(カスタマー)による、立場の優位性を利用した、理不尽なクレーム・言動を指します。介護現場においては、利用者や家族からの身体的暴力、精神的暴力、セクシュアルハラスメントなどが該当します。

クレームとの違いが難しいところではありますが、厚生労働省によると、要求内容と要求態度、どちらかが不当な場合はカスハラに該当するとされています。

つまり、言っていることが正しかったとしても、長時間拘束したり、暴言をはいたり、脅迫したりとその要求態度が適切でない場合はカスハラに該当するのです。

身体的暴力には叩く、蹴る、物を投げつけるなど、職員の肉体を傷つけるような行為を指します。ベッドから車椅子への移乗を嫌がる利用者が、介護職の脚を蹴る、入浴介助中に不快感を覚えた利用者が、介護職の腕をつねるといった内容です。

その一方で、精神的暴力は暴言、脅迫、無視などが該当します。「お前を訴えてやる」「クビにしてやる」などと脅したり、介護保険の範囲外のサービスを執拗に要求したり、介護職の声かけや問いかけに一切応答せず、存在を無視したりといった行為が該当するでしょう。

そして、セクシュアルハラスメントにはわいせつな言動や不必要な身体接触などが含まれます。職員のプライベートな性生活について質問したり、介助の必要がないにもかかわらず、介護職の身体に触れようとしたりという迷惑行為はセクハラにあたります。

カスハラの発生状況と頻度

介護現場におけるカスハラの発生頻度は、想像以上に高いのが現状です。

厚生労働省の「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」によると、カスハラが発生するのは医療・福祉が最多であり、次いで宿泊・飲食サービス、不動産・物品賃貸が続くようです。顧客と直接やり取りが発生するサービス業であるため、カスハラが発生しやすい環境であるといえます。

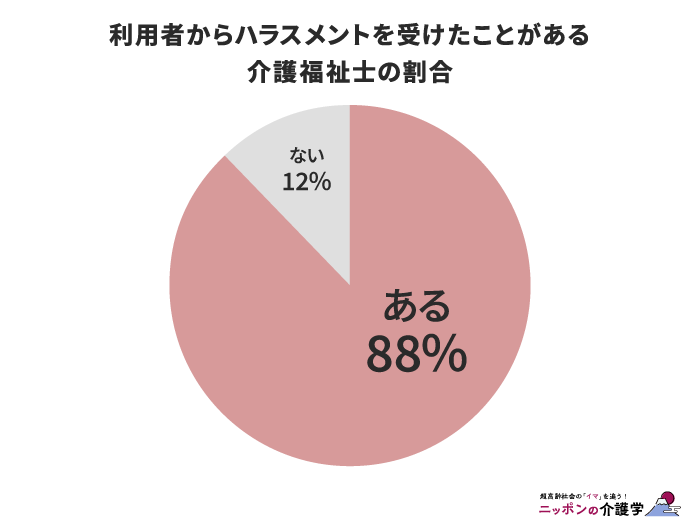

実際、株式会社SOKKINの調査によると、介護職の約9割(88%)が利用者から暴力やハラスメントを受けたことがあると回答しています。

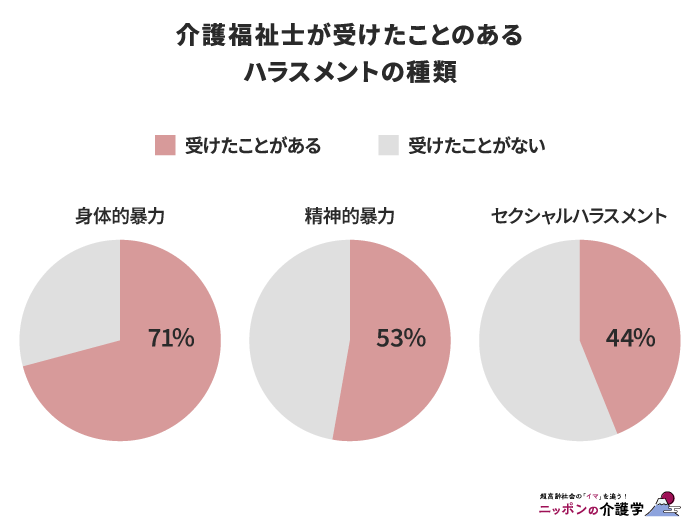

さらに詳細なデータを見ると、身体的暴力を受けたことがあると回答したのは71%、精神的暴力を受けたことがある介護職が53%、セクシュアルハラスメントを受けたことがある介護職が44%となっています。

介護現場でのカスハラが職員に与える影響

カスハラは、受けた側の心身に深刻な影響を与えます。厚生労働省の調査によると、2023年度に仕事上の強いストレスが原因でうつ病などの精神障害を発症し、労災と認定された人が883人と過去最多を記録しました。

精神的ストレスによる不安や抑うつ、自尊心の低下などの心理的影響が生じることがあります。また、睡眠障害や頭痛、胃腸の不調といった身体的な症状も現れることがあります。

仕事面では、モチベーションの低下や離職率の上昇につながる可能性があります。厚生労働省の調査では、カスハラが発生した企業の61.3%で従業員の意欲・エンゲージメントが低下しており、そのうち22.6%で従業員が休職・退職した事例が報告されています。

このような状況が続くと、介護職の離職率が上昇し、介護業界全体の人材不足につながる可能性があります。そして、人材不足は残った介護職の負担増加を招き、さらなる離職を引き起こすという悪循環に陥る恐れがあります。

カスハラが介護サービスの質に与える影響

カスハラは個々の介護職だけでなく、介護サービス全体の質にも悪影響を及ぼします。

例えば、カスハラを受けて職員が退職してしまった場合、残った職員の負担増加を招きます。その結果、介護サービスの質が低下し、利用者の満足度も下がってしまいます。

また、カスハラによってストレスを抱えた介護職は、利用者に対して十分な注意を払えなくなる可能性があります。

さらに、カスハラの噂が広まることで、新たな人材の確保も困難になる悪循環が起こってしまうこともあるのです。

このように、カスハラは個人の問題にとどまらず、企業、ひいては業界全体の問題なのです。

カスハラの背景と発生要因

カスハラが発生する背景には、複雑な要因が絡み合っています。これらの要因を理解することが、効果的な対策を講じる上で重要です。カスハラの発生要因は、利用者側、家族側、介護施設・事業所側、そして社会的要因に大きく分けることができます。

利用者側の要因

利用者側の要因として最も多いのが、認知症などの疾患による判断力の低下です。認知症患者は、自分の行動がカスハラに当たることを理解できない場合があります。

SOKKINの調査では、ある介護職が「認知症で近くにいる介護職に蹴る、叩くなどの行為を行う患者がいて、怖がって介助したがらないスタッフもいる」と報告しています。

また、身体的・精神的ストレスによるフラストレーションも大きな要因です。介護を受ける立場になることで、自尊心が傷つき、それがカスハラという形で表出することがあります。介護サービスに対する過度な期待や誤解も問題を引き起こす原因となります。例えば、介護保険制度の範囲を超えたサービスを要求し、それが叶えられないことでフラストレーションを感じ、カスハラにつながることがあります。

さらに、世代間のコミュニケーションギャップも無視できない要因です。高齢の利用者と若い介護職の間で、言葉遣いや価値観の違いからトラブルが生じることがあります。

家族側の要因

利用者の家族もカスハラの加害者となることがあります。

家族側の要因として最も大きいのは、介護負担によるストレスです。長期間の介護によって疲労が蓄積し、それが介護職への不適切な言動となって表れることがあります。

介護サービスに対する過度な期待も問題を引き起こします。家族が介護保険制度の範囲を超えたサービスを要求し、それが叶えられないことでフラストレーションを感じ、カスハラにつながることがあります。

また、介護保険制度への理解不足も大きな要因です。制度の仕組みや限界を理解していないために、不満が生じることがあります。さらに、介護職の専門性に対する認識不足も問題です。介護職を単なる「お手伝いさん」のように捉え、専門的なスキルや知識を要する職業であることを理解していないケースもあります。

これらの要因に対しては、家族への適切な情報提供と教育が重要です。介護保険制度の説明や、介護サービスの内容と限界についての丁寧な説明が必要です。また、家族のストレスケアも重要な課題です。家族介護者向けの支援サービスや相談窓口の充実が求められます。

介護施設・事業所側の要因

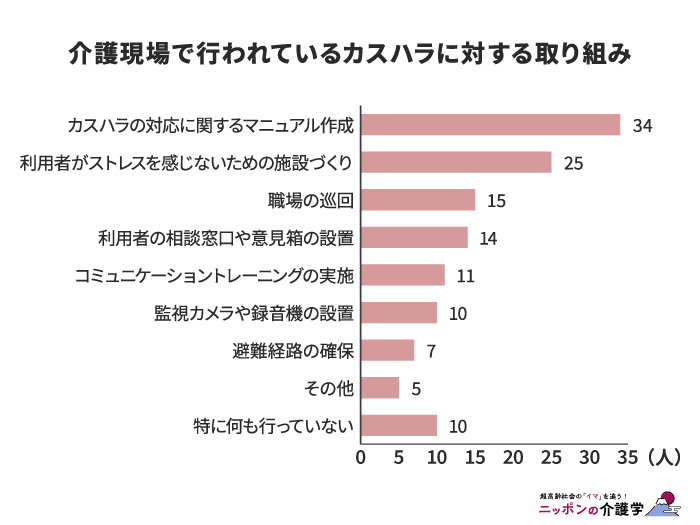

介護施設や事業所側にも、カスハラを助長する要因が存在する場合があります。最も大きな問題は、カスハラ対策の不足です。SOKKINの調査では、カスハラに対する職場の取り組みについて、「特に何も行っていない」というケースも一定数見られることが明らかになっています。

人員不足による過重労働も大きな問題です。介護職が忙しすぎて利用者や家族とのコミュニケーションに十分な時間を割けないことで、誤解や不満が生じやすくなります。

また、介護職のスキルやコミュニケーション能力の不足も要因となることがあります。適切なトレーニングを受けていない介護職が、難しい状況に適切に対応できずにトラブルを招くことがあります。

これらの問題に対しては、組織的な取り組みが必要です。カスハラ対策マニュアルの整備や定期的な研修の実施、報告・相談体制の整備など、総合的な対策が求められます。また、介護職の労働環境の改善や、スキルアップのための支援も重要です。

カスハラの問題は、これらの複雑な要因が絡み合って生じています。そのため、解決には多角的なアプローチが必要であり、介護現場だけでなく、社会全体で取り組むべき課題だと言えます。

カスハラへの対策と予防策

カスハラは深刻な問題ですが、適切な対策を講じることで予防や軽減が可能です。効果的な対策を立てるためには、介護施設・事業所レベル、介護職個人レベル、利用者・家族への啓発、そして地域・社会レベルでの取り組みが必要です。それぞれのレベルで具体的にどのような対策が考えられるか、詳しく見ていきましょう。

介護施設・事業所レベルでの対策

介護施設や事業所レベルでの対策は、カスハラ防止の要となります。

まず重要なのは、カスハラ対応マニュアルの整備です。SOKKINの調査によると、カスハラに対する職場の取り組みで最も多かったのは「カスハラの対応に関するマニュアル作成」でした。マニュアルには、カスハラの定義、発生時の対応手順、報告ルートなどを明確に記載し、全職員に周知することが大切です。

しかし、同調査では「マニュアルや会議などはあるが、実際にそれがあるだけ行っているだけで実行されてない」という声も上がっています。つまり、マニュアルを作成するだけでなく、その内容を実践に移すことが重要です。そのためには、定期的な研修の実施が欠かせません。研修では、カスハラの実例を用いたロールプレイングなど、実践的な内容を取り入れることが効果的です。

また、報告・相談体制の整備も重要です。カスハラを受けた職員が躊躇なく報告できる環境を作ることで、早期発見・早期対応が可能になります。匿名での報告システムを導入したり、外部の相談窓口を設置したりするのも一案です。

さらに、安全な労働環境の確保も重要な対策です。例えば、SOKKINの調査では「1人で介護をしない。暴力が増える時は看護師を同席させ対応する事を徹底した」という事例が報告されています。このような複数人での対応は、カスハラのリスクを軽減するだけでなく、万が一の際の証人にもなり得ます。

介護職個人レベルでの対策

介護職個人でも、カスハラに対する備えが重要です。まず重要なのは、コミュニケーションスキルの向上です。利用者や家族との良好な関係を築くことで、カスハラのリスクを減らすことができます。例えば、傾聴スキルを磨くことで、相手の真のニーズを理解し、適切な対応ができるようになります。また、アサーティブなコミュニケーション(自他を尊重しながら自分の意見を伝える方法)を学ぶことも有効です。

さらに、同僚や上司との良好な関係構築も重要です。カスハラを受けた際に相談できる人がいることで、精神的な負担が軽減されます。また、チームで協力してカスハラに対処することもできます。

これらのスキルを身につけるためには、個人的な努力だけでなく、施設や事業所からのサポートも必要です。例えば、コミュニケーション研修やストレスマネジメント講座の開催、メンター制度の導入などが考えられるでしょう。

利用者・家族への啓発と教育

カスハラの予防には、利用者や家族の理解と協力が不可欠です。

まず重要なのは、介護サービスの内容と限界について丁寧に説明することです。介護保険制度の範囲内で提供できるサービスと、そうでないサービスを明確に区別し、理解を求めることが大切です。

また、介護保険制度についての情報提供も重要です。制度の仕組みや利用者の権利と責任について説明することで、不必要な誤解や不満を防ぐことができます。例えば、神戸市では利用者や家族向けのカスハラ防止啓発用チラシを作成し、配布しています。このような取り組みは、カスハラの予防に効果的だと考えられています。

カスハラの影響についての啓発も必要です。カスハラが介護職の心身に与える影響や、結果として介護サービスの質の低下につながる可能性があることを説明し、理解を求めることが大切です。

さらに、コミュニケーションの改善も重要です。利用者や家族が介護職とより良いコミュニケーションを取れるよう、支援することが必要です。例えば、定期的な面談の機会を設けたり、意見箱を設置したりすることで、不満や要望を適切に表現する場を提供することができます。

これらの啓発活動は、入所時や契約更新時だけでなく、日常的に行うことが大切です。また、利用者や家族の状況に応じて、個別の対応も必要になるでしょう。例えば、認知症の利用者の場合は、家族への説明をより丁寧に行う必要があります。

まとめ

カスハラ対策は、介護現場だけの問題ではありません。社会全体で取り組むべき重要な課題なのです。一人一人が介護の重要性を理解し、支え合う社会を作ることが、カスハラ問題の根本的な解決につながるのではないでしょうか。

介護現場におけるカスハラは深刻な問題ですが、適切な対策を講じることで予防や軽減が可能です。施設・事業所、個人、利用者・家族、そして社会全体が一丸となって取り組むことで、より良い介護環境を作り出すことができるでしょう。そして、それは介護を受ける人、提供する人、双方の幸せにつながるはずです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定