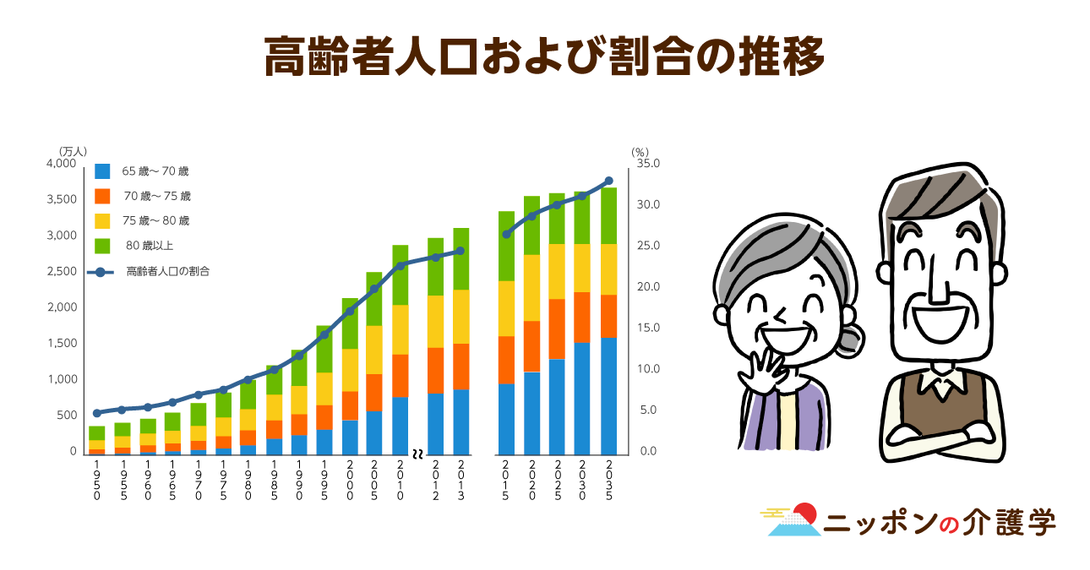

高齢者の約4人に1人が認知症またはその予備軍と言われています。

高齢化の進展に伴い、2025年には認知症高齢者は約700万人にまで増加する見込み。

認知症にかかると、判断能力の低下から買い物といった日常生活だけでなく、遺言などさまざまな法律行為に支障をきたすようになります。

そんな認知症高齢者の支援策として設けられた制度が「成年後見制度」。

介護保険制度と同じく2000年に始まり、「判断能力が十分でない高齢者のために、援助者を選任して、高齢者の法律行為を補助する制度」のことです。

成年後見人は家庭裁判所が、高齢者の状況に応じて適任者を選任します。

成年後見人は、高齢者本人の親族以外でも、弁護士や司法書士、社会福祉士といった法律、福祉の専門家のほか公益法人などの法人が選任されることもあります。

制度創設から約15年が経過し、徐々に認知度は高まっているものの、利用件数を見るとそれほどの伸びが見られません。

しかし、ドイツほか海外諸国では成年後見制度は一般的なもの。

日本では、なぜ成年後見制度が広まらないのでしょうか。

今回は、成年後見制度の現状と課題について見ていきます。

一人暮らし高齢者の増加などから市区町村長による成年後見申立が目立つ

まず、成年後見制度の利用状況について見ていきましょう。

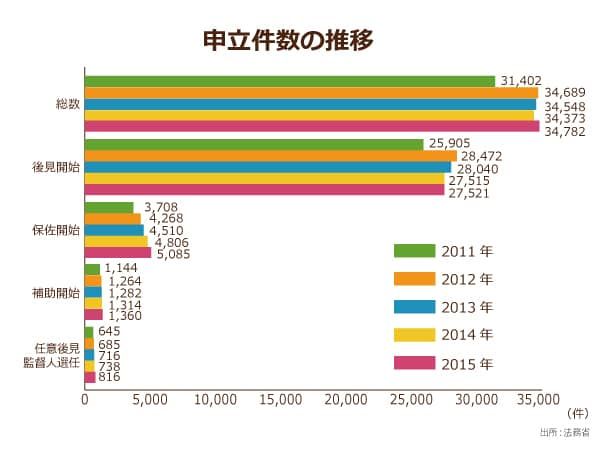

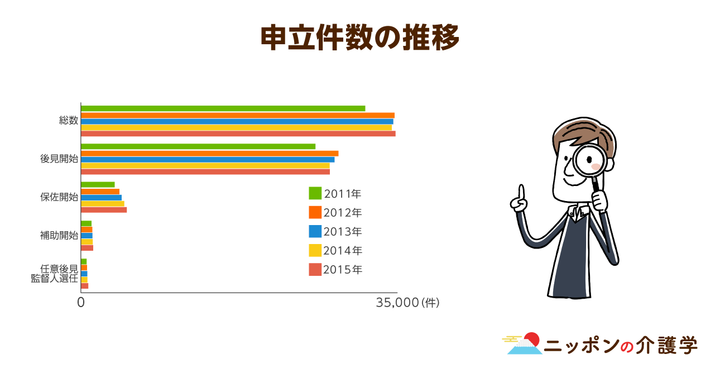

2015年の成年後見関係事件(後見開始、補佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件)の申立件数は34,782件。

このうち、後見開始の審判の申立件数は27,521件でした。

前年比で6件増加したものの、2012年の28,472件よりも約1,000件減少しています。

この間、高齢者は確実に増加していますが、成年後見制度の利用件数は低迷しているとわかります。

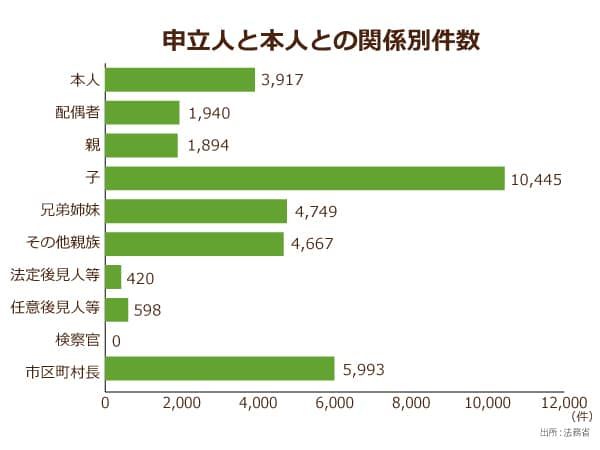

申立人は、高齢者本人の子が最も多く全体の約3割を占めています。

次いで、市区町村長17.3%、高齢者本人の兄弟姉妹13.7%となっています。

市区町村長が申し立てたものは5,993件。

前年は5,592件で対前年約400件増加しています。

市区町村長による申立が増えている背景には、一人暮らし高齢者の増加や核家族化、高齢者の貧困化などがあります。

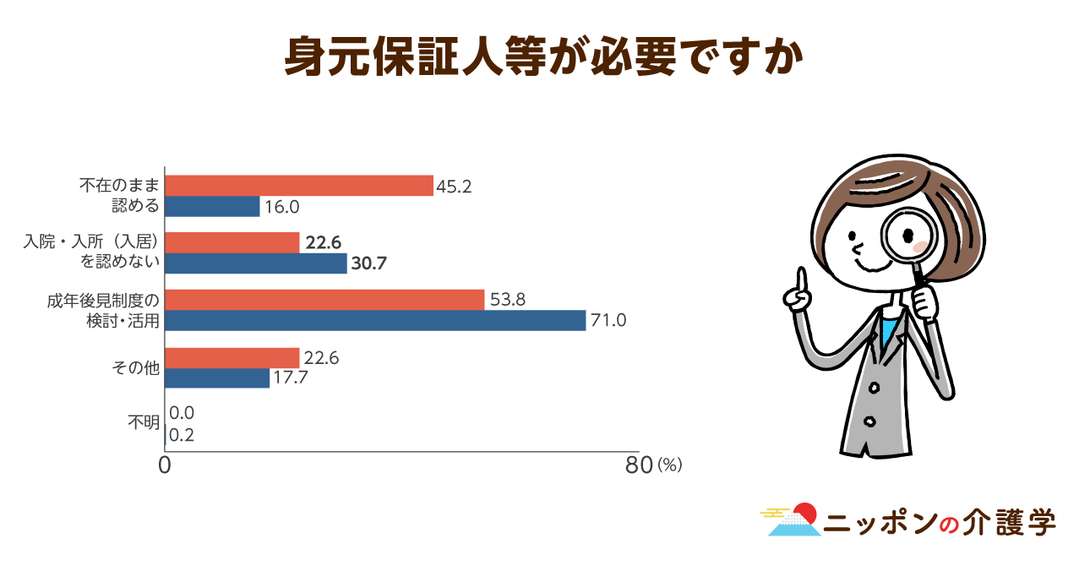

たとえ成年後見制度の利用を希望しても、申請を行う親族が身近にいなかったり、そのための経費や後見人に支払う報酬を用意するのが難しいなど、さまざまな理由が高齢者にはあります。

そうした高齢者のために、特に必要があるとき(親族がいない場合や虐待などの理由により親族による申立が不適当な場合など)は市区町村長が申立できるようになっています。

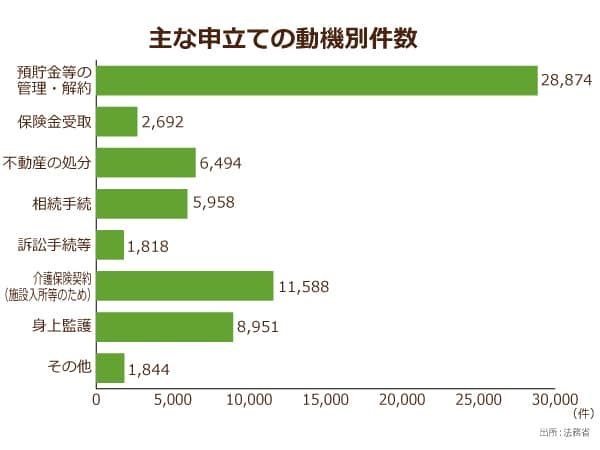

申立の動機は「預貯金等の管理・解約」が28,874件とダントツに多い結果に。次いで「介護保険契約(施設入所等のため)」が11,588件、「身上監護」が8,951件となっています。

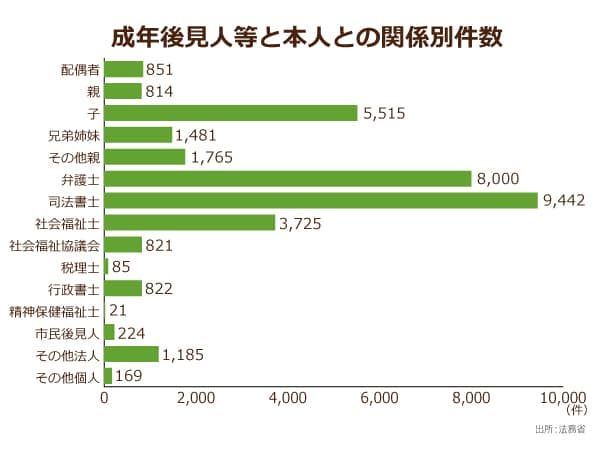

成年後見人と本人との関係をみると、配偶者、親、子、兄弟姉妹およびそのほか親族が成年後見人に選任されたものが全体の約3割で対前年比6%減。

一方、親族以外の第三者が成年後見人に選任されたものが7割を占め、弁護士が8,000件、司法書士が9,442件、社会福祉士が3,725件となっています。

3者いずれも対前年比では8~15%増となり、親族以外の第三者が成年後見人に選任されるケースが増えています。

市民後見人の育成や成年後見制度の体制充実を目指した「利用促進法」が施行

今年5月、議員立法による「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(通称「利用促進法」)が施行されました。

この法律は、成年後見制度の利用の促進のために不可欠な基本理念などを定めています。

ここでは、この法律が施行されたことによって期待できることを述べていきます。

基本理念は「成年後見制度の理念の尊重」「地域の需要に対応した成年後見制度の利用の促進」「成年後見制度の利用に関する体制の整備」の3つ。

私たちの生活に特に影響が大きいと考えられるのは「地域の需要に対応した成年後見制度の利用の促進」と「成年後見制度の利用に関する体制の整備」です。

前者では、「市民後見人」の確保、育成を掲げています。

判断能力が衰えた高齢者が激増するなか、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職だけでは増え続ける成年後見需要には対応できないと政府は考えており、これまで中途半端であった「市民後見人」の育成に本格的に乗り出す方針です。

市民後見人向けの研修を増やすことや自治体、社会福祉協議会、専門職などが協働し、市民後見人を支援することも想定されています。

後者では、「体制の整備」について言及。高齢者を守るべき存在である弁護士や司法書士などの専門職が成年後見制度を悪用する事件が相次いでいることから、裁判所や行政、リーガルサポートなどの民間団体が密接に関わることを求めました。

施行後2年以内に、内閣総理大臣を会長とする「成年後見制度利用促進会議」および「成年後見制度利用促進委員会」が設置される予定。

ここでは、成年後見制度利用促進のための「基本計画案の作成」などが検討されます。

そして、政府において基本計画が策定された後、各市区町村においても地域の実情に応じて基本計画が策定されることなります。

超高齢社会を見越して、自治体レベルでも市民後見人を養成

2015年、高齢者人口が300万人を突破した東京都。

東京都内における成年後見申立件数は約35,000件(2011年)となり、年々利用実績は伸びています。

そこで、2005年に創設されたのが「東京都後見人等候補者養成事業」。

来る超高齢社会において、成年後見人が不足すると見て、いち早く市民後見人の育成に乗り出した格好です。

この事業における後見人等候補者とは、「弁護士等の資格は有しないが、社会貢献的、ボランタリーな精神に基づき、後見人等の職務を全うするために必要な知識や技量、姿勢を身につけた上で、後見人等の候補者となる方」と定義されています。

日常生活の監護が主業務で、高額な財産の管理や親族間の紛争など専門性が求められるものは、業務範囲外となっています。

公募にて候補者を集めた後、年1回計5日間の基礎講習を実施、実習活動と家庭裁判所の審判を経て「社会貢献型後見人」として選任されることになります。

2005~2013年の基礎講習終了者の累計は590名。

年々基礎講習終了者は増加しており、今後の展開が期待されます。

終了年度別基礎講習修了者数

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 57名 | 37名 | 40名 | 77名 | 78名 | 89名 | 96名 | 590名 |

利用者は右肩上がりで増加。高まる国民の期待にどう応える?

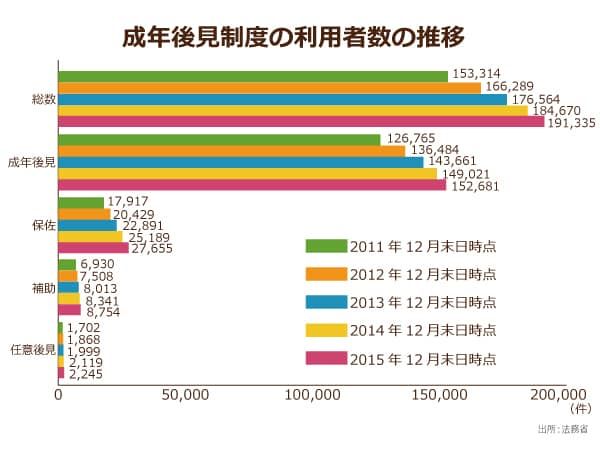

2015年の成年後見制度の利用者数は152,681人。

この場合の利用者とは、成年後見人等による支援を受けている成年被後見人、被保佐人などの選任審判がされ、任意後見契約が生じていいる本人を指します。

年々、右肩上がりで増えており、成年後見制度に対する国民の期待は高まっていると言えるでしょう。

認知症高齢者が激増するなか、弁護士などの専門職だけでなく市民後見人の活躍が望まれますが、解決すべき課題は山積です。

市民後見人が活躍するためには、養成後のバックアップ体制の整備が不可欠です。

現在、弁護士などの専門職によるフォローが行われているものの、地域により温度差があることは否めません。

また、「市民後見人はボランティア」とうい考え方に対して疑問を持つ人もいます。

市民後見人の報酬は、「無」または「低額」が前提。

しかし、今後もそれでよいのか、議論する必要があるでしょう。

実際、世田谷区後見支援センターは家庭裁判所に対する報酬付与を認めています。

ドイツほか諸外国では利用件数が多い成年後見制度。「利用促進法」により、成年後見制度が使いやすく、より身近なものになるかどうか、動向を注視する必要があるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 7件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定