要介護認定を受けた高齢者に欠かせない「ケアプラン(介護サービス計画書)」。ケアプランは、ケアマネジャー(介護支援専門員)が作成するもので、要介護認定を受けた高齢者の本人の希望やケアの必要性、利用限度額や回数に基づいて作成されます。

ケアマネジャーは、ケアプランを作成後、介護事業者へ要介護高齢者を割り振ります。

そして、そのケアプランに従い介護事業者が要介護高齢者に対して介護サービスを提供します。

このとき問題となるのが「特定事業所集中減算」と呼ばれる仕組み。

今回は、ケアマネジャーの間では常識となっている「特定事業所集中減算」の現状と課題について考察します。

ケアマネジャーは常に高齢者の立場を尊重し、公正かつ誠実に職務にあたる者

「特定事業所集中減算」とは、介護事業所の利用者に対してケアマネジャーが作成するケアプランにおいて、特定のサービス事業者への集中割合が「80%」を超える場合に報酬を減額する仕組みのことです。

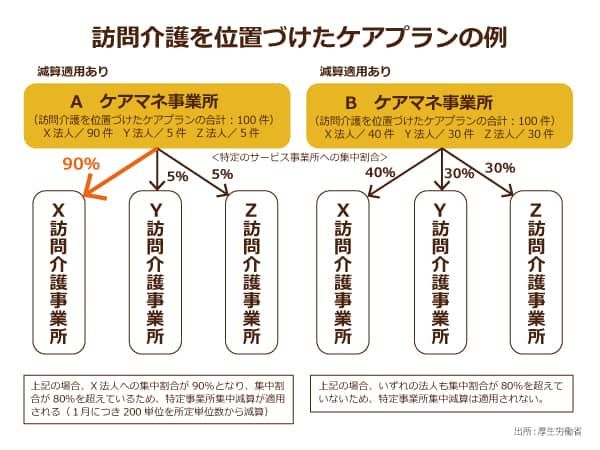

「Aケアマネ事業所」も「Bケアマネ事業所」も訪問介護を位置付けたケアプランを100件抱えています。

「Aケアマネ事業所」は、「X訪問介護事業所」へ90%、「Y訪問介護事業所」へ5%、「Z訪問介護事業所」へ5%、「Bケアマネ事業所」は「X訪問介護事業所」へ40%、「Y訪問介護事業所」へ30%、「Z訪問介護事業所」へ30%割り振っています。

この場合、「Aケアマネ事業所」の「X訪問介護事業所」への集中割合は90%となり、「80%」を超えているため、特定事業所集中減算が適用される(一月につき200単位を所定単位数から減算)ことになります。

特定事業所集中減算の適用により、「Aケアマネ事業所」は減収を余儀なくされます。

一方の「Bケアマネ事業所」は、集中割合がいずれも80%を下回っているため、特定事業所集中減算が適用されないわけです。

なぜこのような仕組みがあるのか、疑問に思う人もいるかもしれません。

その背景を理解するためには、ケアマネジャーの義務について知ることが不可欠です。

介護保険法第69条の34では「ケアマネジャーは担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、特定の種類または特定の事業所もしくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」と義務を規定しています。

つまり、公正・中立なケアマネジメントを実現するために、特定の事業所に過度にケアプランを割り振ってはならないと法律に定めがあるのです。

会計検査院が「特定事業所集中減算」の見直しを厚生労働省に勧告!

これまで「特定事業所集中減算」はケアマネジャーの義務に照らし、適当なものとして扱われてきました。しかし、今年3月、会計検査院による「介護保険制度の実施状況に関する会計検査の結果についての報告書」が公表されてからは風向きが変わります。

この報告書のなかで会計検査院は、「特定事業所集中減算は、ケアマネジメントの公正・中立を確保するという所期の目的からみて、必ずしも合理的で有効な施策であるとは考えられず、むしろ一部の支援事業所においては、集中割合の調整を行うなど弊害を生じさせる要因となっている」と断じ、「十分な検証を行ったうえで(中略)特定事業所集中減算の見直しも含め検討すること」を厚生労働省に勧告しました。

会計検査院は報告書作成にあたり、特定事業所集中減算の適用を受けないようにするためにケアプランの内容を変更するなどして、意図的に集中割合を低下させたかどうか調査しました。

すると、回答した216事業所のうち76事業所(35.1%)において、ケアマネジャーがケアプラン作成にあたり、特定事業所集中減算の適用を受けないようにするために集中割合の調整を行っていることが判明。

ケアマネジャーは「必ずしも高齢者の心身の状況や希望などを勘案してケアプランを作成していないのではないか」「集中割合の調整を行っているだけではないか」という疑惑が噴出し、特定事業所集中減算の見直しを厚生労働省に迫ったわけです。

この勧告を受けた厚生労働省は、先月24日に開催された社会保障審議会・介護保険部会において、特定事業所集中減算の見直しに言及。

日本医師会や介護支援専門協会など介護を担う委員からは「効果の乏しい不合理な仕組み。

廃止すべき」「現場を混乱させている。

有効ではない」と再考を促す声が上がりました。

現場のケアマネジャーにも不評な「特定事業所集中減算」

ケアプラン作成当事者であるケアマネジャーの声も聞いてみましょう。

要介護高齢者を効果的に支援するためには、ケアマネジャーによる介護サービス事業者選びが重要なポイントになります。

ケアマネジメント・オンラインが行った「特定事業所集中減算に対するケアマネの意識調査」によると、約7割(「感じる(27.3%)」と「少し感じる(42.0%)」の合計)のケアマネジャーは、介護サービス事業者選びに一定の負担感を覚えているようです。

| 感じる(27.3%) | |

| 少し感じる(42.0%) | |

| あまり感じない(25.9%) | |

| 感じない(4.9%) |

前述の通り、ケアマネジャーは公正・中立な立場で高齢者にとって最も適切な事業所を選択するという義務があります。

ケアプランに位置付けるサービス事業所をどのような観点で選んでいるか尋ねたところ「利用者の希望に合う事業所(50.5%)」と回答したケアマネジャーは約半数に上りました。

多くのケアマネジャーは、利用者の希望に寄り添い、自立支援に資することを第一義に考えているとみられます。

| 利用者の希望に合う事業所(50.5%) | |

| サービスの内容や質に定評がある事業所(21.5%) | |

| 日ごろ連携をとっている事業所(15.8%) | |

| 併設の事業所や運営会社が同じ事業所(10.9%) | |

| その他(1.2%) |

会計検査院の報告書では、35.1%の事業所が特定事業所集中減算の適用を受けないようにするために集中割合の調整を行っている、との記述がありました。この意識調査では、減算を受けないように意図的に集中割合を下げているか尋ねています。

その結果、約4割のケアマネジャーが減収を避ける目的で「意図的に集中割合を下げている(「いつもある(10.3%」と「たまにある(26.9%)」の合計)」と回答。

ケアマネジャーは、「利用者本位」でケアプランを作成するよう努めているものの、特定事業所集中減算の存在により、やむなく集中割合を調整している可能性も示唆されました。

| いつもある(10.3%) | |

| たまにある(26.9%) | |

| ほとんどない(25.1%) | |

| ない(37.6%) |

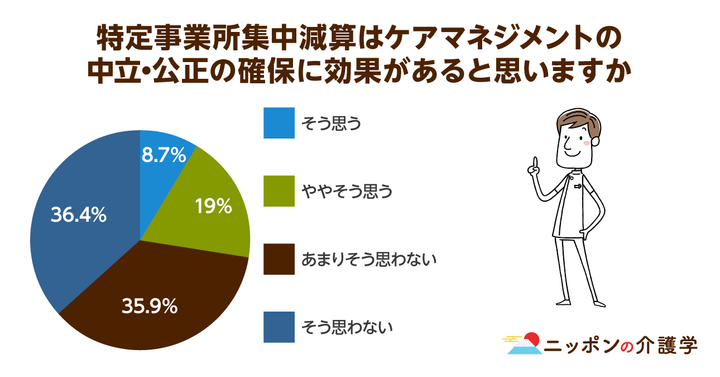

特定事業所集中減算が「ケアマネジメントの中立・公正の確保に効果があるか」尋ねたところ、7割以上のケアマネジャーが「そう思わない(「そう思わない(36.4%)」と「あまりそう思わない(35.9%)」の合計)」と回答。

介護サービスを担うケアマネジャーの多くは、特定事業所集中減算の意義や効果に懐疑的であるとわかりました。

| そう思う(8.7%) | |

| ややそう思う(19.0%) | |

| あまりそう思わない(35.9%) | |

| そう思わない(36.4%) |

ケアプランの信頼性確保へ。ケアマネジャーの力量を標準化し、地位を安定化させる

厚生労働省は「特定事業所集中減算」の見直しを明言しましたが、ケアマネジャーの地位はまだまだ不安定であると言わざるをえません。

介護サービスは医師や看護師、介護福祉士などの連携によって提供されることが望ましいものの、作成したケアプランが尊重されていないという声も聞かれます。

ケアマネジャーの地位が安定化することにより、ケアプランの信頼性が高まり、特定事業所集中減算のような仕組みに頼らずとも公正・中立なケアマネジメントが提供できるようになるといえます。

そのためには「ケアマネジメントの標準化」が必要。

現状、ケアマネジャーの力量に偏りがあり、ケアプランの質に差があるという声もあります。

「ケアマネジメントの標準化」を図ることで、ケアマネジャーに担保されるべき最低限の力量を世間に提示することも大切でしょう。

2018年度には、介護報酬改定が行われます。その際、「特定事業所集中減算」はどのような扱いになるのか。ケアマネジャーだけでなく、介護サービスを利用する高齢者にも無関係の話ではありません。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 20件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定