介護の総合事業が本格的にスタート。総合事業とは!?

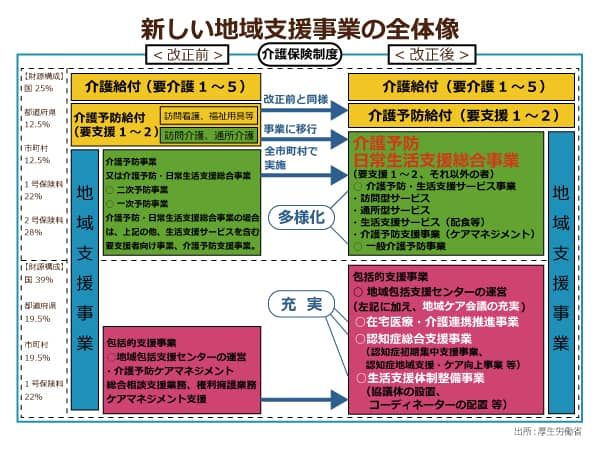

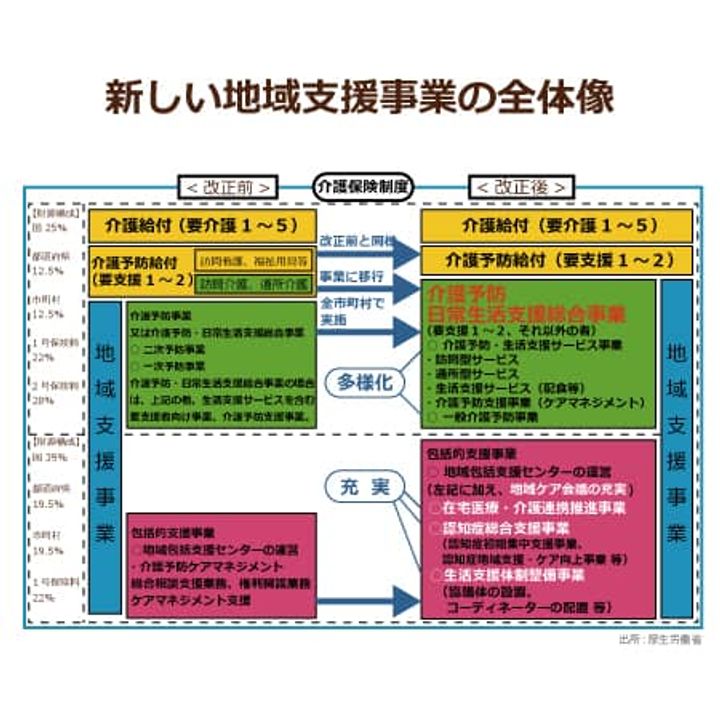

2017年4月より、介護の総合事業がスタートしました。

介護予防・日常生活支援総合事業および生活支援体制整備事業(整備事業)のことで、各自治体によって取り組まれています。

自治体が行う事業のため、住んでいる場所ごとに、サービスレベルが異なるという特徴があります。

2015年の4月から試験的に導入が行われてきたもので、2017年の4月にはすべての市区町村で本格的に始まった新しい介護のケア事業です。

これまでの要介護認定の判定にて、「要支援1」「要支援2」だけでなく、「非該当(自立)」とされた方や、要介護認定を受けていない方でも、65歳以上になって生活機能の低下があると判断される場合は、利用することができる介護の予防策です。

市区町村の独自色が強く、関わるスタッフの質によっても、サービスレベルが異なるでしょう。

総合事業にともなって、要支援1、要支援2の人に対して行われてきた介護予防訪問介護、介護予防通所介護などは介護保険から切り離されます。総合事業に移管され、自治体の配下になります。

なぜ訪問介護、通所介護が自治体の総合事業に移管されるのか!?

なぜ、要支援1~2の人の訪問介護、通所介護が総合事業に移管されるのでしょうか。

それは、要介護者ではなく要支援の人にとっては、多様なサービスを受けてもらって自立を進め、要介護に進行しないように予防することが大事で、なおかつ、地域の中で暮らしていってもらうことも、とても大切なことだと考えられるからです。

要支援の人にとっては、配食や見守り等のさまざまなサービスが必要であり、それらをボランティアやNPO、民間企業でまかなっていくためには、多様なサービスを充実させていくことが重要です。

高齢者が社会参加を通じて、元気に生きている高齢者が生活支援の担い手として活躍することも期待されています。

要支援の人も、要介護認定で非該当とされた自立状態の人も、それ以上の介護が必要とならないように自立してもらい、元気に生きてもらうために、予防介護の観点から、地域社会でサービスを提供していく必要があるのです。

また国としても、自治体に移管することで費用を削減し、一般の介護事業所だけでなく民間企業やボランティアに多様なサービスを提供してもらうことによって、費用をおさえつつ多種多様なサービスを提供できるというメリットがあり、重点的に注力していく方向性が取られています。

「高齢者が住み慣れた地域で暮らしていく」ということの意味は!?

高齢者の多くが、住み慣れた地域でこれからも暮らしていくことを望んでおり、それに国や自治体もできる限りその要望に応えようとしています。

実際、総合事業が始まる前にも、地域支援事業がスタートしています。

これは介護保険制度の事業のひとつで、自治体が主体となって、要介護・要支援者に加えて、地域の高齢者全体を対象にして、地域で必要となるサービスを提供していく仕組みです。

それに加えて、2011年度にさらに改正が加えられ、総合事業がスタートしました。 2015年度の改正では、全国で均一に提供されていた予防給付を地域支援事業に移行し、自治体が取り組むことになりました。これが総合事業です。

これまで地域支援事業として行われていた要支援・要介護以外のサービスに加えて、介護予防訪問介護、通所介護の対象者を取り込んで、いろいろなサービスを展開する事業へと様変わりました。

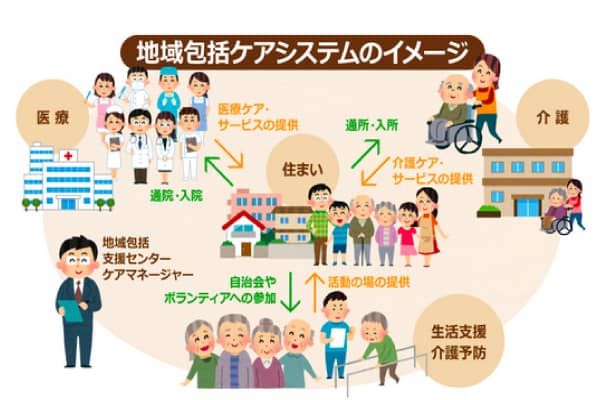

総合事業の説明には、地域包括ケアシステムの説明もなくてはならないものでしょう。

地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で介護や医療、生活支援サポートを受けられるように市区町村が中心となって、住まいや介護などを包括的に支援していく仕組みのことです。

サービスを自治体主体で行うことにより、高齢者が住み慣れた町で、行政や民間企業、NPOやボランティアなどが自主的に地域づくりを行っていくことができます。

地域包括ケアシステムを2025年までに確立すべく、自治体では動き出しています。

自治体ベースでその地域に見合った地域包括ケアシステムの構築が必要となってくるのです。

この地域包括ケアシステムを拡充して、徹底していくためにも、総合事業の役割が必要となっていたのです。また、社会保障費を抑制するためにも、総合事業の推進はとても必要な事項となりました。

総合事業には「ケアマネジャーのスキルレベルによってサービスの質が左右される」という問題点が

高齢者が地域で暮らしていくことを主軸とし、介護を予防するという理念でスタートする総合事業ですが、そこにはいくつかの問題点も潜んでいます。

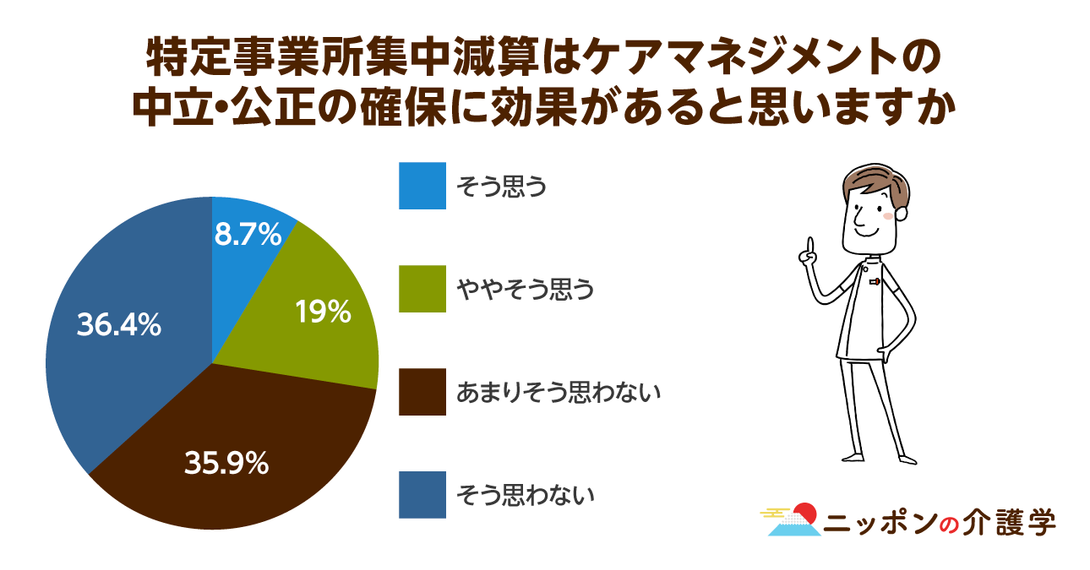

まずは、計画の立案がちゃんとできるケアマネジャーがいるかどうか、また、ケアマネジャーのスキルの問題もあります。

要支援1~2の人のケアプランを策定するだけでも大変なのに、より軽度な高齢者も加わって、自立をうながしていくという目標が追加された総合事業のケアプランづくりは、非常に高いスキルを必要とします。

そのためには、経験と実力をともなったケアマネジャーでないと対応できないという問題点があります。

そうしたスキルの高いケアマネジャーのいる自治体では総合事業は成功しますが、スキルの低いケアマネジャーを抱えてしまった自治体では、総合事業のアセスメント(評価)を行う能力に不足し、総合事業が失敗してしまう可能性が高いと見られています。

ケアマネジャーは、個別のスキルの差が非常に大きく、経験の浅い人も多い職種です。しかし、国や厚生労働省はスキルの高いケアマネジャーがいることを前提として施策を作っている節があり、現場とのギャップの大きさが懸念されているのが実情のようです。

つまり、質が担保されていないのです。

要介護度の低い高齢者に、現行のサービスをできるだけ使わせるなど、ケアマネジャーのモラルハザードなども心配されています。

利用者の囲い込み、言いなりのプランを作ってしまったり、利用者目線でないケアプランを作成してしったりするリスクも。

2018年度以降にはすべての保険者(自治体)が総合事業に移行するのですが、そういった点でのモラルハザードが懸念されています。

総合事業の問題点とは!?自治体側の問題点

自治体側も、担当者はたいていの場合3年から4年前後で異動となり、本腰を入れて対応できないという点も問題として挙げられます。また、市町村合併などでエリアが広がり目が行き届かないという問題点などもあります。

…といった数々の懸念が顕在化すれば、うまくいかずに包括ケアシステムや民間に丸投げされる恐れも。1500以上もの自治体があるのですから、制度はシンプルにしなくてはなりません。ですが、複雑かつ難しい事業になりつつあるのが総合事業の実態です。

ちゃんとしたケアプランを考えられる良いケアマネジャーがいる地域包括と、そうでない地域包括とでは、提供されるサービスの質も異なってきます。

これは利用者の生活の質につながることと考えると、この点の重要性は推して知るべし、でしょう。

総合事業は難しい事業になりつつありますが、課題が現実のものとならないよう、今後の動向に注目していかなければなりませんね。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 26件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定